體育賽事“碳中和”發展及啟示

文 / 王凱,楊婕,宋金莊,唐光旭

關鍵字:大型體育賽事;碳排放;“碳中和”

“碳中和”是指將排除的二氧化碳或溫室氣體以植樹造林,加強綠化等方式所抵消,即達到碳的“收支平衡”。在全球變暖的大環境下,進行碳中和發展已勢不可擋。 2020年9月22日我國政府在第七十五屆聯合國大會上提出“:中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”[1],在2021年10月24日,中共中央、國務院印發的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》發布,中國碳中和、碳達峰總部署亮相,讓我們看到了我國對碳中和達標的決心與力度。而體育賽事作為體育領域中的核心成分,其碳排放及碳中和的發展對體育領域的碳中和有著重要的影響。

我國大型體育賽事碳中和發展較晚,還未形成較完善的相關措施和體系。反觀部分碳中和實踐起步早的發達國家,其具有發展時間長、社會嵌入強、體系完善等特點的體育賽事體系[2],是值得我們學習研究的。因此,本文對國外體育賽事的碳中和做以分析研究,通過對發達國家及我國體育賽事碳中和現狀及特點等進行分析,以期了解發達國家的大型體育賽事的優勢及劣勢并對我國大型體育賽事碳中和之路提供發展路徑參考;為我國體育領域碳中和目標助力,為大型體育賽事的生態環境保護提供參考。

1 發達國家體育賽事碳中和發展

在國外體育賽事碳中和方面,歐美部分國家起步較早,賽事碳中和體系發展更完善,因此,通過對歐美發達國家體育賽事碳中和發展的探究,發現這些國家體育賽事發展歷史較長,體系較完善,有許多我們可以借鑒的優點,同時,其發展也必然存在不足之處— 具有承諾實現性低,監督機制缺位,申辦程序不完善等,需要我們引以為鑒,在我國今后的體育賽事碳中和中避免類似情況的發生。

1.1 歐美發達國家體育賽事碳中和發展可取之處

1.1.1 相關體育賽事碳中和政策更完善

早在1994年的利勒哈默爾冬奧會中,就首次將環境保護作為奧運會準備和舉辦階段的主要內容[3]。在1952年,挪威就根據自身城市可持續發展政策,在當年舉辦的冬奧會中融入了低碳政策。此后,歐美國家體育賽事低碳理念逐漸發展。隨著《巴黎協定》于2015年12月12日在第21屆聯合國氣候變化大會(巴黎氣候大會)上通過,于2016年4月22日在美國紐約聯合國大廈簽署[4],越來越多的體育低碳協議或框架出世,為歐美發達國家的大型體育賽事提供了一系列政策的幫助,如賽事標準、框架、規范等。從政策方面極大的推動了發達國家大型體育賽事的發展。在2018年由國際奧委會與國際氣候組織等聯合啟動了《體育氣候行動框架》,自此多個國際體育組織相繼加入此框架,為眾多大型體育賽事提供了低碳環保的規范,促使這些組織的體育賽事向碳中和推進。政策的制定與完善無疑是賽事碳中和發展的引導因素與重要動力。

1.1.2 碳中和在大型體育賽事中嵌入更完善

早在美國四大職業體育聯盟加入《體育氣候行動框架》起,這四大聯盟就相繼出臺了各種碳中和措施,從場館的選定到比賽交通,再到體育比賽期間的低碳行動[5],都遵守《體育氣候行動框架》,并盡其所能加入低碳環保方案推動大型體育賽事碳中和的發展。隨著長時間的低碳觀念宣傳,歐美發達國家群眾對體育賽事是否為低碳環保賽事,關注度較高,使得大多大型體育賽事傾向于賽事低碳化。此外,大多數賽事會采用具體措施,引導賽事觀眾進行低碳環保活動,如主辦方利用場地優勢鼓勵觀眾低碳出行;提供可以重復利用的啤酒杯代替一次性塑料杯;在主場設置塑料瓶或易拉罐回收機器,以這些可回收物來兌換積分,從而獲得紀念品等等。大型體育賽事中碳中和要素不斷增加,二者嵌入更加密切。“碳中和”理念在大型體育賽事中嵌入更完善使得賽事碳中和達標率提高,是體育賽事碳中和的重要因素。

1.1.3 在與聯盟或贊助商合作方面組織更完善

碳交易市場自2005年《京東議定書》生效后,出現了全球的爆發式增長[6]。在現有的四個碳交易所中,由于美國及澳大利亞均非《京都議定書》成員國,所以只有歐盟排放權交易制及英國排放權交易制是國際性的交易所,美澳的兩個交易所只有象征性意義[7]。這也使得歐洲的碳交易市場領先發展,從而促進歐洲國家體育賽事的碳中和優先發展。隨著碳交易市場的發展,碳中和賽事也更容易獲得相關環保基金或政府的有關碳中和政策資金支持,使得市場更加喜歡促成賽事的碳中和達標。另一方面,有許多大型體育賽事組織以自身主建立起了綠色化合作網絡,具體表現為賽事組織在挑選贊助商時,會要求贊助商有合理的低碳方案,由此,不僅贊助商能通過優質低碳方案與賽事組織方達成合作,而且通過賽事宣傳與贊助商多渠道的宣傳,賽事舉辦方與贊助商都可以獲得良好的低碳形象的宣傳來展示自身的能力,加強影響力,提高關注度,最后達成雙贏局面。多維度加強賽事碳中和與聯盟或贊助商合作方面的合作,使用好經濟這個“指揮棒”在賽事碳中和方面的作用,提高對低碳體育產業的扶持力度。

1.1.4 碳中和賽事組織結構與框架的成熟

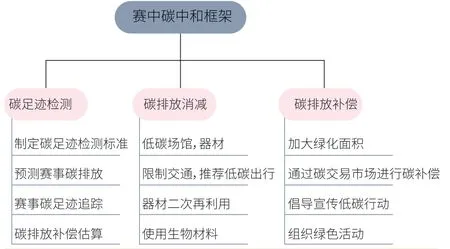

對于大型體育賽事來說,要達成“碳中和”目標,前提條件便是要有一套完善的組織結構及成熟的框架。框架即是一個框子— 指其對賽事碳減排、碳消減、碳補償、談承諾方面的約束,也是一個架子— 指其對賽事“碳中和”達標的支撐性。組織結構一般包括賽事舉辦方,賽事授權方,賽事承辦方,以及與之掛鉤的廣告方等等,當這些部門在賽事碳中和方面真正發揮出自己的作用,各部門協調發展,積極配合,才會形成完善的組織結構。在賽事碳中和框架方面,可以將碳中和管理框架概括為碳足跡檢測、碳排放消減、碳排放補償三個方面(圖1)。

圖1 碳足跡檢測、碳排放消減、碳排放補償

以國際足聯為例,自2021年11月3日足聯發布了《國際足聯氣候戰略》,卡塔爾世界杯就承諾將舉辦“全面碳中和”賽事。賽事在碳足跡檢測方面,公布了《2022年卡塔爾世界杯賽溫室氣體核算報告》,其采用了聯合國所認可的核算方法;在碳排放消減方面,保證了賽事所用足球場館擁有可持續建筑的認證,采用冷卻技術以達到近45%的能源節約,設立了相應的賽事交通系統;在碳排放補償方面,除了加大綠化面積,宣傳低碳行動以外,還舉辦了世界上認可度較高的低碳項目[8]。卡塔爾世界杯在國際足球聯賽碳中和發展史中具有重要意義。一個完善的框架是碳中和體育賽事舉辦成功的前提與基礎。

1.2 歐美發達國家體育賽事碳中和發展的不足之處

1.2.1 申辦程序不完善導致碳中和難以落實于賽事

以奧運會為代表,雖然奧組委在選定奧運會申辦國家的時候會提出環境保護等要求,但在奧運會正式舉辦時,這些環境承諾往往會向地區經濟原因和硬性承辦要求妥協。如2016年里約奧運會,就因為其高爾夫球場修建[9],為比賽清理瓜納巴拉灣等措施產生了較多爭議;里約奧運會充滿可持續理念、環保主義的主題與現實存在較大偏差。究其原因,是因為申辦程序不完善,在賽事中對碳中和的承諾監督機制缺位。

1.2.2 新冠疫情對碳排放的影響

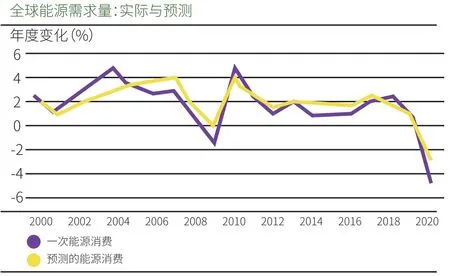

在2019年底世界上爆發了新冠疫情。由于多方面的復雜原因[10],體育賽事的舉辦也受到了一定的限制,因此體育賽事的碳排放量大大減少。根據2021年的《bp世界能源統計年鑒》[11]報告,自2020年起,全球一次能源消費量和碳排放量分別下降 4.5%和6.3% ,為1945年以來的最大降幅。體育賽事也受疫情影響較大,碳中和賽事舉辦難度有所增加。

圖2 出自《bp世界能源統計年鑒》:全球能源變化及消費

1. 2.3 賽事碳中和執行及效果評估體系不完善

關注賽事碳中和就不難發現,國外賽事常常存在賽前申辦承諾與賽事籌辦不符的現象。例如2018年及2022年的世界杯在申辦時,承諾的“綠色賽事”在真正賽事過程中,并沒有得到兌現[12]。又比如2014年在馬托格羅索世界杯中,有學者發現賽事部分項目被非政府組織承擔,缺乏有效保障、約束。導致項目被當地工農業精英攝入[13],大量的自然環境與當地人賴以生存的漁業環境被犧牲,反而造成了環境破壞。以上例子都證明國外賽事碳中和執行及效果評估體系不完善,賽事“碳中和”質量較低。賽事舉辦主體對自我碳中和能力過于“高估”,需要對賽事申辦方碳檢測、碳消減、碳補償方面提前進行第三方的檢測估算,完善效果評估體系。為賽事所承諾“碳中和”目標的真正達標,需要設立由第三方負責的賽事碳中和監察部門,完善賽事碳排放的減排、中和執行監管體系。最后,提高對碳中和賽事碳足跡透明度的要求,賽事碳中和相關數據的公開也是體育賽事“碳中和”達標的關鍵。

2 我國體育賽事碳中和發展

就現實情況來說,我國馬拉松賽事的碳中和尚處于起步階段,還存在許多進步空間與表象問題。這就需要對我國較為成功舉辦的大型碳中和體育賽事進行分析研究,來為我們馬拉松賽事“碳中和”目標的達成作以補充。

2022年的綠色北京冬奧會作為歷史上第一個實現碳中和的奧運會,也代表了我國最先進的碳中和理念與技術,具有代表性,典型性,可分析性。對我國大型體育賽事,如馬拉松賽事,具有參考性,引導性,示范性。綠色辦奧,是北京冬奧會和殘奧會四大辦奧理念之一。2022北京冬奧會充分貫徹了“綠色辦奧”理念,我們充分利用了北京奧運會場館減少碳排放,所有場館都達到了綠色建筑標準,4個冰上場館均使用了新型二氧化碳制冷劑為主要原材料的制冷方案,成功建成超過50000平方米的超低能耗示范工程[14]。在此次冬奧會期間,全面使用低碳能源。此外,還創造了許多世界第一,例如國家速滑館“冰絲帶”,就成為世界上第一座采用二氧化碳跨臨界直冷系統制冰的大道速滑館,碳排放趨近于零。冬奧會節能與清潔能源車輛占全部賽時保障車輛的84.9%,為歷屆冬奧會最高,在開幕式上以“不點火”代替“點燃”、以“微火”取代熊熊大火,充分體現低碳環保的理念,可以說這是綠色奧運的新起點[5]。本次冬奧會通過使用大量光伏和風能發電、地方捐贈林業碳匯、企業贊助核證碳減排量等方式,中國圓滿兌現北京冬奧會實現“碳中和”的莊嚴承諾,北京冬奧會成為迄今為止第一個“碳中和”的冬奧會[1]。充分展示了我國的碳中和技術與完成目標的堅定態度。由此也可以預見,在我國北京冬奧會綠色辦賽理念的實施及生態文明理論的成熟背景下,將迎來第四次體育與環境可持續發展浪潮— 體育生態文明研究即將展開[5]。

3 發展展望

國外部分地區體育賽事碳中和發展早于我國,因此我們可以借鑒前人經驗:取其精華,去其糟粕。對于國際碳中和賽事發展及我國“雙碳”目標的背景下,體育賽事的碳中和面臨著許多問題與挑戰,根據本文研究,有以下建議:繼續完善相關政策、組織機構;建立健全賽事碳中和框架;加強碳中和在體育賽事中的嵌入,從群眾認知等方面入手;使用 好經濟這個“指揮棒”在賽事碳中和方面的作用,提高對低碳體育產業的扶持力度;加強對申辦程序的規范與申辦承諾落實的監管;積極應對疫情所帶來的變化,從這個大變局中尋求突破;對我國碳中和賽事加強借鑒、積極宣傳、繼續發展。