強化基礎理論和案例分析的建筑結構及選型課程教學探索

何子奇, 彭賽清, 楊遠龍

(重慶大學 土木工程學院,重慶 400045)

清華大學土木系與建筑系先后開設過定性結構力學和建筑結構型式概論兩門課程,其目的在于讓建筑學專業的學生針對不同的環境和條件對建筑結構形式進行合理選擇,對結構的受力性能具有初步的分析能力,從而發揮其建筑才華,設計出優秀的建筑物[1]。這兩門課程的設置目標符合建筑學專業學生的培養要求,主要強化了基礎理論和工程案例教學,教學實踐證明其對學生專業素養的提升具有重要的作用。

建筑結構及選型作為一門建筑學專業本科生所學課程,在教學過程中,通過對多類結構體系的工程實例對比,將理論教學與工程實踐緊密聯系,不斷更新工程案例庫,讓學生對當前新型建筑結構發展的動態有一定的了解,再通過工程案例的分析、研究和討論,使學生對相關工程問題有更深刻的理解,從而提升其思考、分析和解決問題的能力[2]。

目前,對于建筑學專業的學生,相當一部分人更重視建筑設計等主導課程,而忽略建筑結構等技術類課程,他們往往注重“藝術”的表達,更傾向于“概念”和“想法”,輕視方案后期的技術性細節[3],使得在結構專業方面的知識有欠缺。建筑結構及選型屬于建筑結構技術類課程,對其教學方法進行探討和優化是十分必要的。

一、建筑結構及選型課程的特點

(一)授課內容較多,知識體系覆蓋面較廣

建筑結構及選型課程以材料力學、結構力學和彈性力學為基礎,包含了建筑結構基本理論、多高層建筑結構體系和大跨度空間結構體系三個方面的專業知識,具體涉及結構選型的基本原則,建筑結構材料的特點,建筑結構基本構件受力狀態和計算,建筑結構荷載的類型和估算,建筑結構構件的破壞準則與設計方法,建筑場地、地基與基礎的相關理論基礎,以及多高層建筑結構體系和大跨度空間結構體系等相關知識。

(二)部分授課內容與結構專業方向內容相近,授課難度較大

現有建筑結構概念與體系的相關教材大多數將土木工程專業的一些專業課,如混凝土結構、鋼結構、砌體結構、抗震設計原理等教材加以簡單刪減和改寫,其中的內容不乏枯燥的理論知識、抽象的公式推導,以及復雜的構件設計理論,沒有充分考慮建筑學專業的學習目的和要求,使得缺乏結構專業基礎知識背景的建筑學專業學生較難理解,從而對學習的積極性產生消極影響。

二、建筑結構及選型課程開設的必要性

(一)建筑學專業本科教育知識體系要求

根據全國建筑學專業指導委員會《全國高等學校建筑學專業教育評估標準》相關要求,在建筑技術方面,建筑學專業的學生要熟悉結構體系在保證建筑物的安全性、可靠性、經濟性、適用性等方面的重要作用;掌握結構體系與建筑形式之間的相互關系;掌握在設計過程中與結構專業進行合作的內容;熟悉結構體系與建筑形式之間的相互關系;掌握常用結構體系在各種作用力影響下的受力狀況及主要結構構造要求;能夠在建筑設計中進行合理的結構選型等[4]。建筑結構及選型課程囊括了建筑學專業中建筑結構方面所要求的專業知識,對學生專業素養的培養起到了一定的積極作用。

(二)建筑學專業學生建筑設計的專業性

在一項工程中,建筑師需要考慮建筑與場地的關系、周邊交通的組織、建筑造型、結構選型、內部流線、功能組織和公共空間設計等事項,建筑師只有掌握了一定的結構專業知識,才能根據結構和材料所應遵循的規律,拋棄繁瑣的雕琢與堆砌,力求簡約,既符合建筑的空間造型和美學要求,又最大程度地將一項建筑工程做到經濟、適用和合理,從而體現出建筑師極高的建筑設計專業水平。

(三)培養學生分析和解決實際問題的能力

建筑結構及選型課程在多高層建筑結構體系和大跨度空間結構體系篇章中含有較多的工程案例分析,引領學生對工程案例展開分析和探討,從中闡釋結構理論的內涵,在實際工程實踐中進行知識教學,可激發學生學習的積極性和主動性,提高其解決實際問題的能力[3]。在教學過程中,適當更新工程案例庫,有助于學生了解新型工程技術和建筑創新理念,把握建筑結構設計的發展脈搏[5]。

(四)建筑師與結構工程師進行有效溝通的橋梁

如今,建筑形式日益新穎,體型不斷龐大,工程技術日趨復雜,建筑材料更加新型,要完成一項經濟、適用、合理的建筑結構工程必須運用到建筑專業、結構工程專業、暖通專業等多個專業的知識和工程技術,需要眾多領域的技術人員相互協作。因此,現代建筑師必須具備結構方向的專業基礎理論及其他相關專業的基本知識,才能從更深入更長遠的角度考慮建筑設計中遇到的問題,就某一工程問題與結構工程師和其他專業工程技術人員進行探討,從而達到多方有效合作[6]。

基于此,建筑結構及選型課程對于培養學生的專業素養,分析解決問題能力及有效溝通能力具有一定的積極作用。

三、強化結構基本理論的教學方法探索

(一)梁的基本受力特點

首先向學生介紹梁在荷載作用時產生彎曲變形和剪切變形。

彎曲變形是指梁的軸線由原來的直線變成了曲線。這種變形下,梁的截面一側受拉應力,梁的該側伸長;另一側受壓應力。梁的該側縮短,梁截面應彎曲變形所受的應力稱之為彎曲應力,如圖1(a)。梁中既不受拉也不受壓的面層稱為中性層,該面與橫截面的交線稱為中性軸,如圖1(b),彎曲應力大小與距中性軸的距離成正比。

圖1 彎曲變形

此外,沿梁長將梁垂直切分成幾個部分,在荷載作用下,各個部分有向下滑動的趨勢,相鄰部分的橫截面上存在著應力作用,該應力稱為“剪應力”。同時,沿梁的橫截面將梁切分成若干個薄板,荷載作用下,各薄板發生自由伸縮,各部分將會有沿著薄板面滑移的趨勢,從而沿著薄板面產生相應應力,這種應力稱為“剪應力”。如此,剪應力是縱向和橫向的一對應力,作用于梁的各個部分。因此,在梁中正方形單元上,剪切變形就是欲使正方形變成菱形的變形,如圖2。

(二)鋼筋混凝土梁截面構造和計算——疊加原理的應用

先介紹鋼筋混凝土梁截面構造特點。在講授這一結構類型時首先通過多媒體課件將鋼筋混凝土梁的截面形式一一標示出來,并對受拉鋼筋、受壓鋼筋和其他定位尺寸進行標注,如圖3(a),讓學生清晰明了地掌握構件的基本材料和構造要求,為后續建立計算模型厘清思路。

圖2 剪切變形和剪應力

圖3 雙筋矩形截面梁

再介紹疊加原理。即“當梁上同時作用幾個載荷時,可分別算出每一個載荷單獨作用時所引起的變形,然后將所求得的各個變形代數相加,即為這些載荷共同作用時的變形”,這就是疊加原理。梁在荷載作用下彈性變形微小,因而在求得的梁支反力、剪力、彎矩時可直接代入梁的截面尺寸進行計算,且所得結果與梁上荷載成正比。在這種情況下,當梁上有幾項荷載作用時,由每一項荷載所引起的梁的支反力或內力將不受其他荷載影響,所以在計算梁的某截面上的作用力時,只需分別算出各項荷載單獨作用時在該截面上引起的作用力,然后求其代數和,即得到該截面上的總作用力。

1.正截面受彎承載力計算公式

據圖4,由力的平衡條件及對受拉鋼筋合力點取矩的力矩平衡條件,可得

(1)

(2)

圖4 雙筋矩形截面承載力計算

盡管上述幾何關系非常簡單,但當這種關系較多時學生容易混淆,而采用動畫形式導入可視化圖片能較好厘清以上邏輯關系。再通過相應配筋圖的分解和受力分解,讓學生對雙筋截面梁的正截面受彎承載力的計算公式推導理解更為深刻。以上建立鋼筋混凝土梁極限彎矩計算公式的過程一方面是與已知建立聯系,仿效已有方法的過程,另一方面也體現了特殊問題特殊處理的思路。筆者采用上述方法開展的教學效果表明,學生能較為快速地掌握講授內容。

2.斜截面受剪承載力計算公式

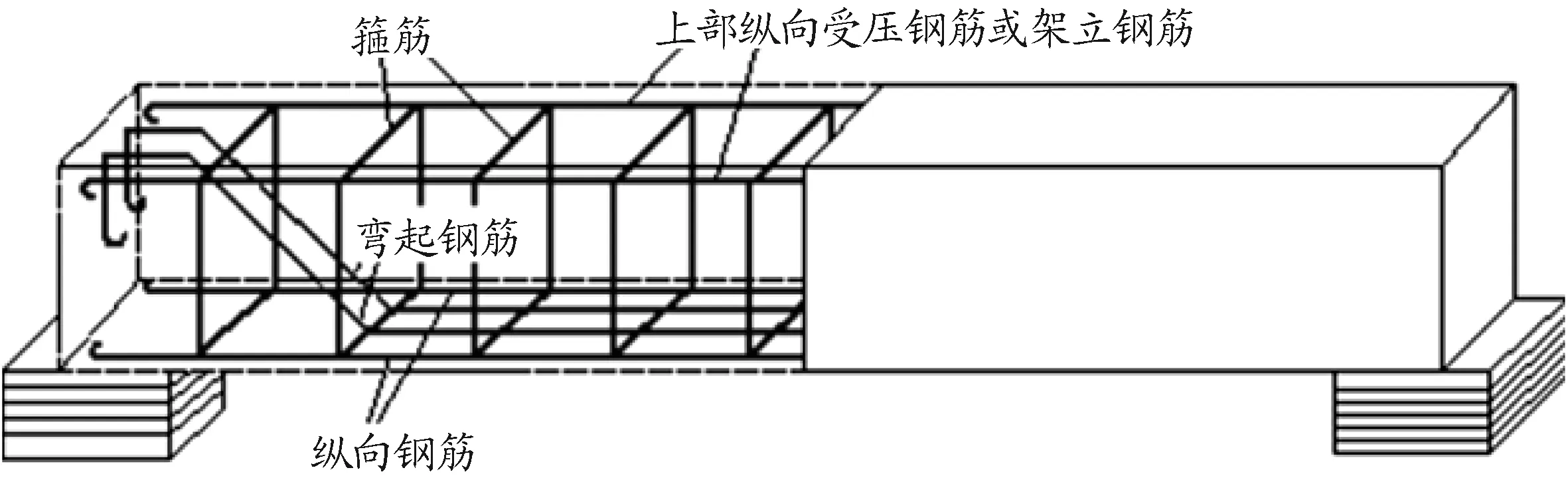

進一步引入箍筋的鋼筋混凝土梁抗剪作用,介紹斜截面受剪承載力計算公式。

對于梁的三種斜截面受剪破壞形態,在工程設計時都應設法避免,但采用的方式有所不同。對于斜壓破壞和斜拉破壞通常控制截面尺寸和構造;對于剪壓破壞,因其承載力變化幅度較大、必須通過計算,使構件滿足一定的斜截面受剪承載力,從而防止剪壓破壞。重點分析梁發生剪壓破壞,梁內配有箍筋和彎起鋼筋時(圖5),斜截面所承受的剪力設計值由三部分組成(圖6),應用疊加原理,斜截面所承受的剪力設計值為各部分受剪承載力設計值的代數和,即

∑y=0,Vu=Vc+Vs+Vsb

(3)

式中,Vu為梁斜截面受剪承載力設計值;Vc為混凝土剪壓區受剪承載力設計值;Vs為與斜裂縫相交的箍筋的受剪承載力設計值;Vsb為與斜裂縫相交的彎起鋼筋的受剪承載力設計值。

最后,再分別對上述三部分的受剪承載力計算公式進行講解。

需要說明的是,盡管上述方法看似簡單,但正是由于簡單才能保證課堂內容容易被學生接受,而作為直接面向學生的教師,能讓課堂簡單才有機會讓課堂生動。

以上是疊加原理在鋼筋混凝土梁正截面受彎承載力計算公式和斜截面受剪承載力計算公式推導過程中的運用。當然,在以上兩個計算公式推導過程中如輔以表格,將各種材料的橫截面面積、合力的大小及合力到梁頂、底面的距離(或再輔以介紹保護層概念)一一列出,則推導過程會更為清晰。

圖5 箍筋和彎起鋼筋

四、強化案例分析的教學方法探索

通過介紹著名建筑師在進行方案設計階段結合結構體系的受力特點,將建筑藝術與結構技術充分融合,從而產生不朽作品的經典案例,引導建筑專業學生對結構的興趣和關注。

以英國倫敦滑鐵盧國際車站為例,介紹滑鐵盧國際車站的項目總體情況,再通過多媒體展示,進行案例分析,指出滑鐵盧國際車站屋蓋是一個應用結構彎矩圖發展出建筑形態的典型工程案例(圖7)。

由于場地幾何形狀的特殊性限制,使得結構和屋蓋系統的設計方案非常復雜[8]。車站共有五條軌道,受列車通行要求控制,軌道上方的凈高要達到一定高度,這是設計的前提條件。由于運營要求最左側一條軌道非常靠近屋架系統的邊界位置,這使得拱形屋架的左側支座部位拱架必須更加“豎直”才能滿足運行所需的最小凈高要求。同時業主計劃在右上方建造另一個建筑,整個屋面限高15 m,右側屋蓋要盡可能降低高度。此外,火車的進站、出站會使下部結構產生豎向變形,加速、剎車會對下部結構產生水平推力,這些因素對屋蓋都會產生不利影響。

建筑師在設計頂棚屋蓋時所設想的一個主要原則就是這個屋蓋既可以將建筑物的內部空間圍合實現遮風擋雨的建筑實用功能,又能夠有充足的自然采光,尤其是西側,對著倫敦市中心和泰晤士河方向的一側,建筑師設想將這一側的屋面系統設計成輕盈透明的玻璃幕墻系統。西側的屋蓋實現了采光觀景的建筑美學功能,而頂部及東側的大部分屋蓋主要為較重的不透光保溫屋蓋系統,可以實現建筑的實用功能并盡可能節能,但是如此建筑方案會使整個屋蓋結構體系受到了不對稱的恒載作用。

綜合上述因素,為了減少下部結構不均勻變形對上部屋蓋的影響,設計師采用了三鉸拱的結構形式。三鉸拱是靜定結構,支座變形不影響內力。火車站屋蓋的形式確定為一側陡然升起、一側較為平緩的三鉸拱架。采用了不對稱的單跨跨越建筑物整個寬度的三鉸拱結構體系,在構建三鉸拱兩拱肢的空間形態時,考慮到拱架受荷特征,按照結構在主要荷載作用下沿主屋架所受的彎矩分布特征,創造性地提出了三角形漸變梭形桿件截面的三鉸拱體系。東側的受拉桿置于主弦桿的下側,而西側的受拉桿置于主弦桿的上側,以使得三鉸拱具有最符合力學受力特征的幾何形態,這種非對稱三鉸拱在重力荷載作用下,兩側分別產生上、下兩個不同方向的彎矩,張弦拉桿設置的位置與體系在恒載作用下的彎矩圖基本一致,彎矩圖就是拉索的形態,如圖7(d)。整個屋頂的造型既與內部的使用功能高度統一,又實現了材料的優化布置,同時借助非對稱的結構形態活躍了建筑造型。該案例說明結構基本理論的靈活運用也是建筑藝術表現力的重要創新源泉。

五、教學方法特色

(一)由簡入繁,化繁為簡

在結構基礎理論的教學中,傳統的教學往往是將冗長復雜的公式及理論直接呈現在屏幕上,由于建筑學專業學生結構基礎不夠扎實,這樣的方式會造成摸不著頭腦,學習積極性和效率大大降低。教學中,首先,結合動畫、圖片和相應文字講解,在荷載作用下梁發生彎曲變形及剪切變形的受力過程和變形狀態,讓學生對梁受力破壞的機理有一個較清楚的認識,再對鋼筋混凝土梁截面中的構造進行一一解析。在了解梁受力破壞機理及相應梁截面構造的基礎上,引入如何保證梁的安全性的問題,再進一步介紹疊加原理,并對梁進行受力分析,通過疊加原理這個工具讓復雜的情況變得簡單化,進而推導出梁的抗彎和抗剪承載力公式。這種由簡入繁,化繁為簡,層層遞進的教學方法可以讓學生更好地理解結構基礎理論中一些冗長復雜的計算公式,在學習過程中獲得滿足感,學習積極性顯著提高,再結合動畫、工程實圖和醒目性的字體,以及對部分重點內容板書呈現,使得學生的專注力大大提高。

(二)力與形的完美結合

通過案例分析,將理論知識融合在具體的工程問題中,提升學生分析和解決實際工程問題的能力。傳統的教學方法往往是對工程中的建筑條件、構造處理和一些參數的選取進行解析,缺少關于建筑外形設計由來的分析。教學中,更多地是對建筑藝術與結構技術充分融合的案例進行講解,在學生了解工程背景和條件的基礎之上,對結構進行簡化和受力分析,再結合受力圖對建筑外形進行分析,讓學生領悟到力與形相結合的魅力,擯棄為了設計而設計的思想,為學生在今后工作中設計經濟、適用、合理和美觀的建筑物打下堅實基礎。

六、結語

分析了建筑結構及選型課程特點,揭示了開設這一課程的必要性,最后結合作者的教學經驗對一些教學方法進行了初步探討,主要結論如下。

(1)建筑結構及選型課程涉及的建筑結構基本理論和結構體系內容較多、標準多,各教學內容的計算理論和計算方法差異較大。

(2)建筑結構及選型課程可以促進學生溫故知新,加深對結構的理解。無論從未來建筑師的從業角度,還是卓越工程師的培養角度都應為建筑類專業本科生開設該課程。

(3)采用圖示方法并結合工程案例分析,通過與已修課程建立聯系并對特殊問題作特殊處理,引入結構基本概念和形象化的圖形,力爭把復雜的推導過程簡化,使較為深奧難以理解的結構理論易于被建筑專業學生理解。

(4)選取引入建筑藝術與結構技術高度融合的著名工程案例分析,介紹項目背景和方案設計中藝術和結構技術完美結合的具體應用,使學生快速進入建筑師角色,提升對結構的興趣和關注,提高課堂教學的效果。