從系統語法看系統功能語言學的縱深發展

梁雅夢 時禹桐

(北京科技大學 外國語學院,北京 100083)

自系統功能語言學誕生之日起,系統思維一直是理論發展的不竭源泉和強大動力。從理論雛形-“階與范疇語法”時期的“系統”范疇[1],到20 世紀60 年代確立的“系統語法”[2],均可見系統思想在理論中的奠基地位。值得一提的是,系統功能語言學的國際盛會-“國際系統功能語言學大會”在早期僅稱作“系統工作坊”(1974-1987)和“國際系統大會”(International Systemic Congress,1988-1992),直至1993 年才被冠以“功能”之名,足見系統語法深厚的理論淵源[3]。

作為系統功能語言學區別于其他功能路徑的核心特征,系統語法將語言視作包含一系列表意資源的“意義生成”系統[4]5-6。在對這些資源進行動態科學的表征時,可以使用系統這一基本概念。相互關聯的系統組成龐大精密的系統網絡,為深入了解語言內部各系統及系統間關系提供了強大的理論工具[5]64-70[6-8]。

本文以系統語法的理論溯源、表征形式和縱深發展為脈絡,梳理系統功能語言學如何在系統語法推動下,一方面深化語言維度的理論研究,另一方面拓展理論應用的疆域,逐漸成為描述和闡釋語言內部和外部問題的主流語言學理論。

一、系統語法溯源

理論初期的系統語法從結構主義、哥本哈根學派、倫敦學派等理論中汲取了豐厚滋養,使得系統思維成為系統功能語言學理論發展的中流砥柱。本節圍繞語言符號的系統觀、系統與結構、系統與示例等核心思想,對系統語法的理論淵源進行探討和分析。

(一)語言符號的系統觀

語言符號的系統觀是系統語法的核心要義,主要體現在語言的符號性和系統性兩個維度。語言的符號性最早可以追溯到結構主義奠基人Saussure。他[9]100-106指出,語言符號作為一個雙面實體,一面是抽象的概念或思想,稱作“所指”;另一面是音響形象或聲音的“心理印跡”,稱作“能指”。語言符號就是由能指和所指聯結所產生的整體。

此外,作為符號的語言也是一種系統資源。基于對18 世紀初期到19 世紀30 年代盛行的歷史語文學的批判,Saussure[9]認為,僅對單個詞語進行考察易出現“原子主義”錯誤,于是提出將語言視作表達觀念的符號系統。系統內部各要素之間相互制約,確保了系統的穩定和有序。系統語法繼承了Saussure 的觀點,進一步指出語言符號并非孤立存在,而是作為一套產生和交換意義的資源,共同構成語言這一意義生成系統[5]60[4]8。與物理、生物和社會系統相比,語言系統增加了“意義”屬性,且具有自我描述能力,因此是最高級別的符號系統[10]。

雖然系統語法的符號系統觀受Saussure 影響,但Halliday 在語言系統的內部屬性上卻提出了不同觀點。Saussure 認為,語言是一個“一體化系統”(un système où tout se tient),各部分之間相互牽制。然而Halliday 卻繼承了Firth 的“多系統”(polysystemic)思想,將語言視為“系統的系統”(system of systems)。Firth[11]在音系學研究中發現,單獨的元音或輔音系統并不存在,而應根據其在音節中的位置歸入不同系統。因此,建立適用于整個語言系統的語音單位并無較大意義,而是應當建立盡可能多的子系統,將語音數據同語法和其他語言特征聯系起來。

在此基礎上,系統語法進一步提出,語言除聲音系統外,還可分為措辭和意義系統。各系統下又包含若干子系統,分別構建和表征不同的意義潛勢[12]。各個系統位于不同層次(stratum),較低層次的系統充當能指,較高層次的系統充當所指,層次之間由體現(realization)關系連接。在語言系統內部,較低層次的語音系統體現詞匯語法系統,由語音系統體現的詞匯語義系統又進一步體現語義系統。系統語法將這種體現關系類型稱之為“元冗余”(metaredundancy;見圖1,其中右下箭頭表示“由……體現”)。

圖1 語言系統內部的元冗余關系[13]

根據元冗余關系,單個層次或系統可以被多次識解,使得系統功能語言學為闡釋動態開放的語言系統提供了更加科學的思路。

(二)系統與結構

系統思維的第二個核心思想體現在“系統”與“結構”的區分上。早在階與范疇語法階段,“系統”和“結構”就被明確區分開來[1]。前者考察在一組相似項目的集合中選擇了哪個,后者則研究相似項目如何有序重復,構成特定的語法范式。在下例中,

The project was completed on schedule.

如果從系統視角解讀,可以發現形式項was completed是從“主動”和“被動”的集合中選擇了后者;從結構視角解讀,可以將該小句的結構表征為:主語+謂語+附加語。

由上例可見,系統對應聚合(paradigmatic)關系,結構對應組合(syntagmatic)關系。兩者的區分最早可以追溯到Saussure 的“聯想關系”和“句段關系”。聯想(associative)關系指彼此相似的語詞在頭腦中被聯系起來,形成關系多樣的集合,句段(syntagmatic)關系則指語詞按照一定的線性方式在話語中連接[9]170-176。基于語符學研究成果,Hjelmslev[14]進一步將聯想關系闡釋為語言內部各系統間的聚合關系,并使用“系統”(system)作為指稱。同時,他還將靜態的句段關系重新解讀為動態的語篇組織活動,并稱之為“過程”(process)。這組概念被Firth 進一步調整為“系統”和“結構”,成為Halliday 階與范疇語法中的兩個重要范疇。

在階與范疇語法階段,系統和結構被認為同等重要[1,15]。但隨著研究的深入,Halliday 指出,系統所體現的聚合關系才是語言中最深層和基本的關系。結構由系統衍生而來,是系統的體現形式[5,16]。需要指出的是,系統語法中的“系統”一詞實則是“系統-過程”的簡稱,表示語言系統本身不僅是表意的潛勢,還包括實現潛勢的表意行為[5]60。系統語法對語言資源的表征在本質上是“聚合”的,體現在語言架構的多個維度上,包括體現(realization)關系、元功能(metafunction)、精密度(delicacy)和例示化(instantiation)等,僅有級階(rank)表征結構中的成分關系(constituency)[17]。隨著系統重要性的確立,對意義潛勢的表征從結構的束縛中解放出來,賦予系統功能語言學強大的語言描述和研究能力[10]。

(三)系統與示例

“系統”與“示例”的關系是系統語法的又一個核心思想。Halliday[18]以“氣候”和“天氣”作為類比,指出系統和示例并非兩個獨立現象,而是從不同視角觀察到的同一現象的不同階段:既可以從系統端研究語言系統的普遍特征,又可以從示例端考察單個語篇的具體特點。換言之,系統語法既是系統的語法,也是示例的語法。

系統與示例的區分最早可以追溯到Saussure 的語言(langue)與言語(parole)二元對立。語言作為社會集體中的語言使用者共同遵守的規則,具有抽象、普遍及相對穩定的特征。言語則代表個人的語言行為,具有離散和異質的屬性,因此不能被當作語言學真正的研究對象。但Hjelmslev 則認為語言和言語雖然相互對立,但彼此依存,可以通過“系統”和“過程”統一起來。換言之,語言系統是語篇過程的意義潛勢,而語篇過程則是語言系統的示例。系統語法繼承了Hjelmslev 的“例示化”思想,并進一步指出[17]10:

對于語言學家來說,描述語言而不考慮語篇是沒有意義的;描述語篇但不把它與語言聯系起來是空洞的。主要的問題可能在于文本被解釋為過程,系統被解釋為進化(兒童語言發展中的個體生成):亦即如何使用動態和提要式的術語對系統及示例進行表征。符號系統的動態模型尚未完善,這是語言理論家們亟待解決的問題。

為此,系統功能語言學提出“例示化漸變體”(cline of instantiation)概念[19-20]。系統和語篇分別位于漸變體的兩端,靠近系統端的是語域(register),靠近示例端的是語篇類型(text type)。例示化漸變體為系統和語篇的深入研究提供了一個觀察、取樣和分析語言現象的動態模型,推動了作為“適用語言學”(appliable linguistics)的系統功能語言學的縱深發展[21-22]。

二、系統語法的表征形式

在對系統思維的核心思想進行表征時,系統語法采用系統網絡(system network)這一“制圖”(cartography)形式[23]。系統網絡由相互關聯的系統連接而成,不僅在形式上直觀明晰,而且具有秩序性、精密性等特征。

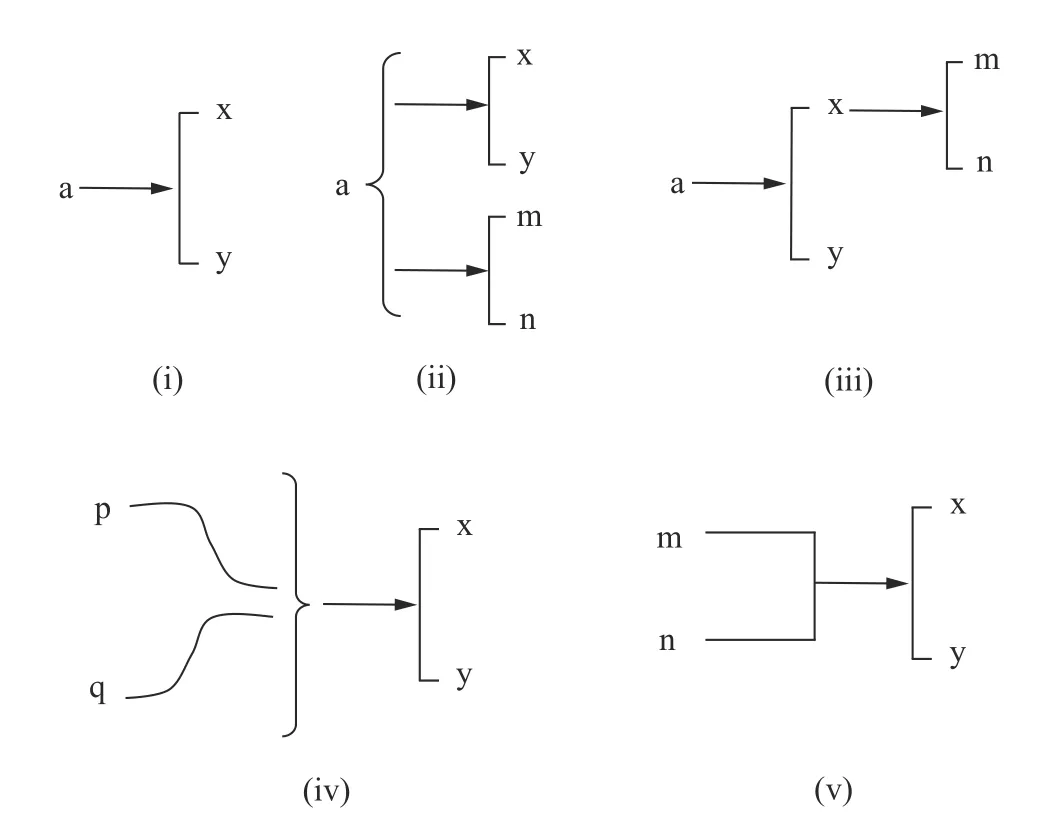

首先,系統具有明確單一的選擇環境,稱為入列條件(entry condition)。其內部包含一組(通常為兩個)具有對立特征的選項。以圖2(i)為例,經入列條件a 進入系統后,需在x 和y 中選擇任一選項(析取關系,由方括號體現)。單個系統之間也可相互關聯,體現更加復雜的選擇路徑。在(ii)中,經a 進入系統后,需同時進入系統x/y 和m/n(合取關系,由圓括號體現);在(iii)中,經a 進入系統后,若在系統x/y 中選擇x,則繼續進入系統m/n;在(iv)中,系統x/y 的入列條件為同時選擇p 和q(兩者來自不同系統);而在(v)中,系統x/y 的入列條件則為m 或n(兩者來自不同系統)。

圖2 系統網絡的五種基本形式[5]84

除了映射更加動態開放的選擇潛勢,系統網絡還可直觀表征系統與示例的關系。從左至右沿系統進行選擇時,網絡內部各選項的精密程度不斷加深。以圖3 的小句語氣系統網絡為例,該系統以地位(status)為入列條件。若選擇完全小句,則繼續進入“語氣類型”(mood type)系統。若在直陳(indicative)和祈使(imperative)語氣中選擇前者,則繼續進入“直陳類型”(indicative type)系統,可從陳述(declarative)和疑問(interrogative)中做出選擇。若選擇后者,則繼續進入“疑問類型”(interrogative type)系統,可從yes/no 和WH-選項中進一步選擇。借助系統網絡,語篇(示例)的生成被表征為從系統網絡中不斷做出選擇的結果,為語篇分析提供了更加動態科學的視角。

此外,系統網絡還可以明確表征結構如何從系統中衍生而來,系統又如何通過結構來體現。在圖3 中,系統與結構的關系通過表示體現關系的右下箭頭得以直觀呈現。例如,yes/no 疑問語氣可由“定式+主語”的結構體現(“^”表示先后順序)。

圖3 語氣系統[8]24

綜上所述,系統網絡憑借直觀性、秩序性、精密性等特征,成為體現聚合關系、描述系統與示例以及系統與結構關系的有力工具,持續推動著系統語法在深度和廣度上的發展。

三、系統語法的發展

在系統功能語言學數十年的發展歷程中,系統思維的不斷深化主要體現在以下幾個方面。首先,對語言系統的研究持續深入,詞匯語法系統更加精密,語義層和語境層的系統變量進一步明確。其次,借助系統網絡這一制圖形式,系統語法得以更加直觀地表征語言系統各層次間以及系統與結構的體現關系,將系統語法“選擇即意義”的核心思想具象化。此外,基于系統與示例的互補關系,系統語法被應用到計算語言學、多語言研究和話語分析等眾多領域,成為理論發展的外部動力,極大拓展了系統功能語言學作為“適用語言學”的研究疆域[24]。

(一)系統變量的精密化

在語言系統的各個層次中,詞匯語法被喻為“語言的發電廠”[25],對它的研究也最為豐富。在功能語法確立后,小句的詞匯語法研究建立了一套豐富的系統,包括體現概念功能的及物性(transitivity)、體現人際功能的語氣(mood)、體現語篇功能的主位(theme)等系統[26-27]。各系統內部的變量和選項也在計算語言學和語料庫語言學的推動下日益精密。另一方面,語言系統的其他層次也抽象出更加明確的系統變量和更為精密的系統網絡。本節聚焦詞匯語法、語境和語義層的發展,展現系統思維對系統語法理論的不斷豐富。

1. 詞匯語法系統

自20 世紀80 年代起,對詞匯語法系統的研究得益于計算語言學和語料庫語言學的蓬勃發展,不僅系統數量大幅增加,系統選項也更加精密。以四版《功能語法導論》為例。在第一版和第二版中,功能語法占據核心地位。在第二版的前言中,Halliday[27]F36明確指出:

系統語法多年來一直被冠以“系統-功能”之名-有許多語法在本質上是功能的,系統語法就是其中一種。本書未被稱作系統語法導論的原因在于它論述的并非系統語法。由于本書專為學習語篇分析語法的人士寫作,故未包括系統部分:即作為主要理論內容的系統網絡和體現陳述。

不過,借助自然語言生成和語料庫等領域的研究成果,第三、四版的《功能語法導論》開始囊括所有主要語法領域的系統網絡,涉及元功能、級階和精密度等重要的理論維度,極大提升了語法的闡釋力和精密度[7-8,28]。《功能語法導論》也從系統功能語言學的入門讀物,日益發展為系統功能語言學者日常必備的工具書[8]xiv。

2. 語境系統

語境層位于語言系統的外部,是語言活動發生的環境。20 世紀80 年代,Halliday 基于Malinowski 和Firth 的語境研究,將語場(field)、語旨(tenor)和語式(mode)確立為“情景語境”(context of situation)的系統變量,分別指代正在進行的活動、參與者的身份和關系以及語言的角色[29]。

然而,對語境變量的早期描述主要以提要式的宏觀概括為主,在分析復雜動態的言語過程時,往往無法細致地考察各個語境變量的相關潛勢。以語場為例,Halliday[29]12給出如下定義:

話語的語場指正在發生的事情,以及所發生的社會行為的本質:在這個有語言參與的活動中,參與者在做什么?

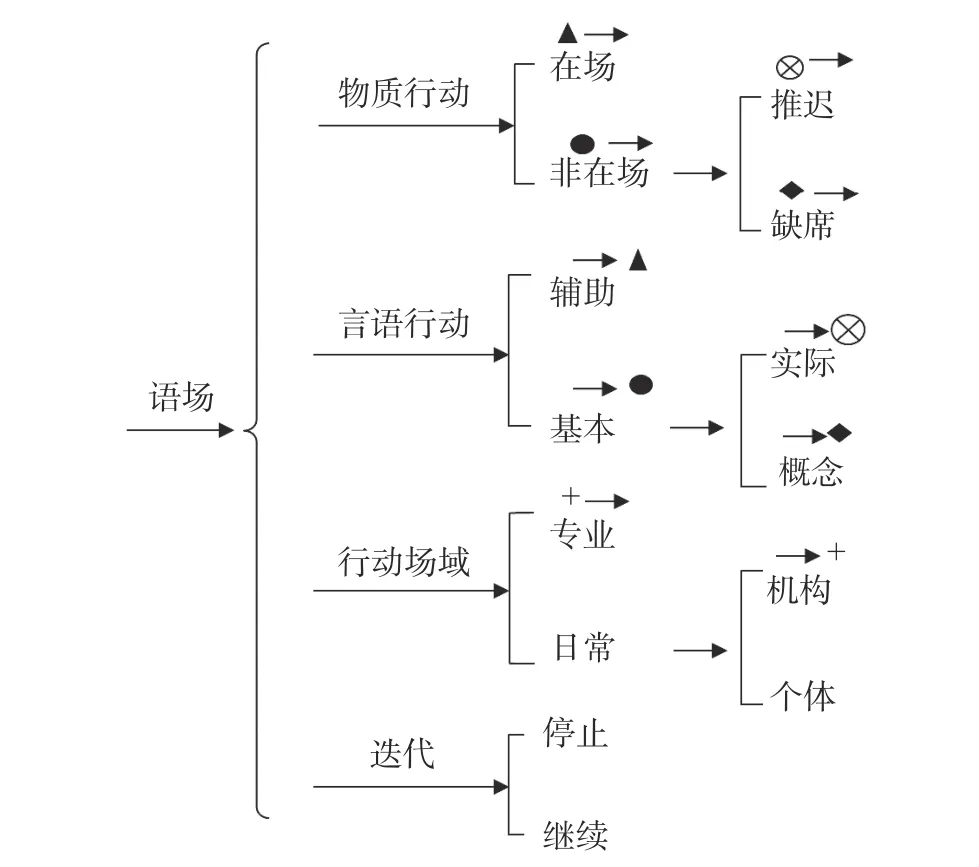

為了增強提要式描述的闡釋力,Hasan 等學者進一步將語場系統完善,提出了四個基本變量:“物質行動”(material action)、“言語行動”(verbal action)、“行動場域”(sphere of action)和“迭代”(iteration)(見圖4)[30-35]。

圖4 語場系統網絡[30]279

根據圖4 中的符號標識,可將語場系統的核心-物質行動系統和言語行動系統中的選擇路徑總結如下[30]280:

1.如果物質行動系統選擇[在場],則言語行動系統必定選擇[輔助];

2.如果物質行動系統選擇[非在場],則言語行動系統必定選擇[基本];

3.如果物質行動系統選擇[非在場:推遲],則言語行動必定選擇[基本:實際];

4.如果物質行動系統選擇[非在場:缺席],則言語行動必定選擇[基本:概念]。

例如,在選擇路徑1 中,物質行動在場,語言扮演從屬或協助角色。常見的活動包括無需特別技能的物品操作或簡單的體育游戲。相反,在選擇路徑4 中,如果物質行動缺席,則言語行動必定發揮基本作用,且表示概念意義。常見的活動包括八卦、研討會、大多數文學作品等[36]143-144。

除了圖4 呈現的基本系統變量,語場系統還發展出了更加精密的選項。例如,在言語行動系統中,在選擇[基本:實際]后,還可繼續選擇[指導:管理:安裝]或[指導:管理:維修],從而區分更加具體的語場活動[30]285。近年來,語境系統的研究受益于多模態、醫療和以計算機為輔助的語篇分析的研究成果[33-34,37-38],系統內涵不斷拓展,理論闡釋力也極大增強。

3. 語義系統

語義層是語境與語言形式的界面。Halliday[19]76提出,對語義的表征需滿足下列三個要求:“必須描述語義層本身的一系列選擇;必須‘向上’,與某個普遍社會或行為理論的范疇有關;必須‘向下’,與語法層的語言形式范疇有關。”

20 世紀70 年代,受Bernstein 的社會教育學研究驅動,系統網絡被引入語義研究,用于表征在管教語境(regulative context)下可供選擇的語義資源[19,39]。以表征“警告”的語義系統為例。Halliday[19]89提出三個系統選項:身體懲罰、心理懲罰和行為約束,分別由不同的詞匯語法形式體現。例如,體現身體懲罰的通常是施效小句,而體現心理懲罰的多是歸屬式關系小句。

在此基礎上,Hasan[40]進一步指出,若要充分發揮語義網絡的闡釋力,就必須將系統網絡的入列條件從特定的社會語境拓展到整個語言系統。為此,她提出了基于開放語境的語義系統。該系統首先從消息(message)這一語義單位進入系統網絡。與語篇部件(text radical)、修辭單位(rhetorical unit)、語篇(text)等其他語義單位不同,消息由詞匯語法層的級階小句(ranking clause)體現,是實現語篇成分的最小單位[40],適宜充當語義網絡的入列條件。

此外,Hasan 還將語義層體現的元功能思想融入系統網絡,對消息進行了多重解讀。在圖5 中,若選擇[進行中]這一選項,則繼續進入包含下列選項的系統:

圖5 基于開放語境的語義網絡 [40]120

1.擴大(amplification):邏輯意義系統,可由擴展、延伸等邏輯-語義關系體現;

2.角色分配(role allocation):人際意義系統,主要由小句語氣體現;

3.分類(classification);經驗意義系統,可由小句及物性體現;

4.延續(continuation):語篇意義系統,可由銜接體現。

上述基本系統還包含更加精密的選項。例如,角色分配系統又包含“給予/要求”(give/demand)和“信息/商品&服務”(information/goods&services)兩個同時性子系統。若選擇“要求”和“信息”,則繼續進入下一系統,可在證實(confirm)和通知(apprize)中選擇其一。

雖然系統語法將語言視作意義生成的資源,但對語義系統網絡的研究尚屬于“小眾”領域[41]。不過,若要深入了解語言系統的意義潛勢,還需對語義系統研究予以更多關注[42]。

(二)體現關系的顯性化

系統語法的核心是系統,結構從系統中衍生而來,系統由結構體現。“體現”關系不單指狹義上的句法結構對語義的體現,還包括語言系統中較低層次系統對較高層次系統的體現。從語言系統的形式層出發,位于最下層的音系層體現了詞匯語法層,而音系層對詞匯語法層的體現又進一步體現了語義層。本節以系統功能語法的音系學、加的夫語法和評價系統為例,討論系統語法如何通過系統網絡等形式對體現關系進行更加明晰直觀的表征。

1. 音系學研究

早在20 世紀60 年代,Halliday[43-44]就在導師Firth 的影響下,開始了對語音系統的研究。語音系統作為形式與實體的紐帶,不僅包括充當語言與人體界面的語音層,還包括將發音(articulation)這一生理資源組織為詞匯語法范式的音系層。發音系統雖然在語音上存在顯著區分,如/a//i//u/為不同的元音,但它們沒有直接體現詞匯語法功能,因此相比音系層而言,不是語音系統研究的重點。

在對音系層的研究上,系統語法與結構主義路徑有所區分。系統音系學受Firth“韻律”(prosody)音系學影響[11],將音系,而非音素特征,當作研究重點。音系是從各種言語片段中抽象出來的系統結構,不僅出現音系層(如音節等),還可以出現在詞匯語法層(如詞等)[45]。

在系統音系學中,“語調”(intonation)是一個包含“聲調”(tone)、“調性”(tonality)、“調核”(tonicity)等子系統的系統網絡。以聲調系統為例。該系統包含簡單聲調和復合聲調兩個基本系統。簡單聲調區分5 種聲調類型:調1(降調)、調2(升調)、調3(低升調)、調4(降升調)和調5(升降調)。按照系統語法的層次觀思想,不同的聲調可以體現不同的詞匯語法意義。以圖6 的小句語氣系統為例。該系統網絡直觀呈現了人際意義如何由不同的聲調體現。在陳述語氣中,調1 僅表示回答問題,而調2 則暗含“不贊同”之意。例如,“// 2 I like it//”表明“你怎么可以不這么認為?”。在yes/no 疑問語氣中,調2 僅表示提問,而調1 則暗含“命令”之意。例如,“// 1 do you like it//”附帶“我需要知道”之意[45]52。

圖6 小句的語氣系統[45]53

數十年來,系統音系學一直致力于對語音系統中豐富的意義潛勢進行描述,不僅在理論上豐富了語音系統的變量和選項[46-47],更在研究工具和領域上不斷拓展。例如,語音分析軟件Praat 的引入不僅在表征形式上更為直觀,同時極大提高了分析的精準性[45]。此外,研究語料也從口頭語篇拓展到書面語篇的朗讀、音樂表演等語域,通過探討音系特征對詞匯語法和語義系統的體現,進一步增強了系統音系學的適用性[48]。

2. 加的夫語法

隨著理論的進一步發展,語法研究也將語義層的驅動更加直觀地表征在語法系統中。代表性研究之一是Fawcett 于20 世紀80 年代創立的加的夫語法[49-51]。加的夫語法立足于詞匯語法層和語義層之間的體現關系,將語義視作句法生成的基礎。以語氣系統為例。加的夫語法認為,韓禮德標準系統網絡中的“直陳句”、“祈使句”等形式標簽偏離了系統功能語言學的功能性,與“將語法向語義推進”的初衷有所背離[51]。為此,Fawcett 提出使用語義化的詞匯語法系統來實現對功能和形式的雙重解釋。

加的夫語法的語氣網絡(圖7)包含“信息”(information)和“動作提議”(proposal for action)兩個基本系統,兩者均為功能標簽。其中,信息系統又包括“給予者”(giver)、“索取者”(seeker)、“確認索取者”(confirmation seeker)、“感嘆”(exclamation)等子系統。這些以語義為導向的系統由相應的句法結構體現。例如,簡單給予者(simple giver)在句法(形式)上可體現為“主語+操作詞”或“主語+主要動詞”等結構,而歸一度索取者(polarity seeker)則主要由“操作詞+主語”的結構體現。

圖7 語氣系統中簡化的次級“信息”系統網絡[51]90

加的夫語法對詞匯語法系統的語義化修訂將意義與形式融合,更加直接地與交際和修辭結構等語篇范疇產生聯系[51]95。此外,作為“系統的語義化”,加的夫語法與語義系統對“語義的系統化”[19,40,50]相互補充,深化了系統功能語言學對語義和詞匯語法層之間關系的認識。

3. 評價系統

與加的夫語法對句法的關切不同,20 世紀90年代提出的評價系統主要聚焦詞匯對語義的體現[52-53]。在評價系統之前,系統語法對人際意義的研究圍繞語法維度,主要體現在語氣系統上。隨著語篇意義學的建立,原有的人際意義維度亟待擴展,于是評價系統應運而生[52]。評價系統將研究對象從商品、服務或信息轉移到人的情感,通過考察評價資源如何表征對人或事的態度,研究語篇對人際關系的協商方式[52-54]。

由圖8[52]可見,評價系統包括“介入”(engagement)、“態度”(attitude)和“極差”(graduation)三個基本系統。首先,介入指語言使用者的投入程度,包含自言(monogloss)和借言(heterogloss)兩個選項,分別表示僅有語言使用者的聲音和引入語言使用者之外的聲音。態度是評價系統的核心,包括“情感”(affect)、“判斷”(judgment)和“鑒賞”(appreciation)子系統。態度和介入系統均可通過級差系統中的語勢(force)和聚焦(focus)兩個選項調節,凸顯或弱化語言使用者的情感立場。

圖8 評價系統[52]

與語氣系統中封閉的句法選項相比,用于評價的詞匯資源更加動態開放。例如,在情感系統中,表示喜怒哀樂等心情的詞不勝枚舉;在判斷系統中,對性格、能力和品行的評估也可以體現在諸多方面。評價理論將微觀開放的詞匯維度引入人際意義研究,對于解釋情感立場在語篇中的構建方式具有較好的指導意義。近年來,評價系統的應用從早期的教育語篇拓展到新聞、傳記、學術論文等語篇,對積極話語分析尤其具有重要的揭示作用[53-55]。

(三)適用領域的廣泛化

系統語法在本質上是以問題為導向的語言學理論。數十年來,系統語法一直致力于發現和解決語言外部的問題,不斷將理論語言學和應用語言學的邊界弱化,日益發展為“適用語言學”理論[5]。本節以計算語言學、多語言研究和話語分析為例,展現系統語法如何在新技術、新語言和新語料的驅動下,不斷發展和壯大[21]。

1. 計算語言學

早在階與范疇語法階段,系統語法就被應用到計算語言學中[56]。從早期的語法解析器,到后來的大規模語法系統,系統語法在計算語言學中的應用不斷深化。反過來,計算語言學也為系統語法提供了審視和完善理論的契機[56]343。

以Nigel 語法為例。該語法于20 世紀80 年代創立,是系統語法在自然語言生成中發展起來的一套大規模語法體系[57-59]。Mann、Matthiessen 等學者認為,系統語法將體現潛勢的語法與體現選擇的結構區分開來,對文本生成十分具有吸引力。于是,Mann 等人在系統語法指導下,以Nigel 語法為核心,開發了著名的文本生成系統Penman。

Nigel 語法包含兩個部分:(i)系統語法和(ii)選擇與詢問界面。系統語法囊括600 余個語法系統,主要位于小句和詞組兩個級階。在自然語言生成中,系統語法通過選擇與詢問界面與環境建立聯系,并沿級階逐層做出選擇。以簡單小句的生成為例。選擇器(chooser)首先詢問環境:“生成的單位是否具有言外之力?”若“是”,則選擇“小句”。選擇器繼續提問:“生成的單位是否具有命題參數?”若“是”,則選擇“小句選項”。選擇器再次提問:“涉及單個過程還是多個過程?”若為“單個過程”,則選擇“簡單小句”。

除了Nigel 語法,上節介紹的加的夫語法也是系統功能語法應用到自然語言生成領域的另一項重要研究成果,兩者并譽為“基于計算機的最大規模的系統語法”[27]F38。不過,系統語法在計算語言學中的應用還面臨諸多挑戰,尤其在語法解析上。雖然系統語法擅長功能描述,但對語法解析來說過于復雜,因此還需進一步在功能復雜性和形式簡潔性上深入研究[56]。

2. 多語言研究

“多語言研究”(multilingual studies)是在系統語法思想指導下提出的“傘式術語”(umbrella term),涵蓋了語言類型學、語言描寫、翻譯研究、外語/第二語言教學、多語言詞匯學和多語言主義等學科[60-61]。系統語法在多語言研究中的應用從根本上歸功于系統的核心地位。對聚合關系的重視使得研究關注的不是語言片段,而是系統環境中的意義潛勢。此外,語言系統的層次觀進一步將語義與詞匯語法統一起來,使得多語言意義潛勢的表征成為可能[15,62-63]。

以語言類型學為例。系統功能類型學關注語氣、情態、時態等系統維度,而非詞的順序等結構維度。以漢語、英語和韓語的語氣系統為例(見圖9)。可以看到,三種語言在系統維度上存在若干相似和相異之處。例如,漢語和英語都包含單一的語氣類型系統,但韓語卻包含一個與語氣類型系統同時存在、旨在達成說話者和聽者之間語旨關系的系統。不過,漢語和英語在疑問語氣的歸一度選項上存在不同:英語是定式成分在前,主語在后,而漢語則主要通過小句結尾的“嗎”體現。借助系統網絡的表征,不同語言的語義和語法特征被融入同一系統,直觀地展示了不同語言在何處趨同,又在哪里偏離[62]。

圖9 涵蓋漢語、英語和韓語的多語言語氣系統網絡[61]208

由此可見,系統功能類型學將語言表征為意義生成的系統資源,并在此基礎上考察系統范式如何由結構體現,以及詞匯語法如何與語義關聯。在系統語法的層次觀和例示化思想指導下,系統功能語言類型學無疑為多語言研究提供了有力的理論工具。

3. 話語分析

從20 世紀70 年代起,作為適用語言學的系統功能語言學被廣泛應用到話語分析領域。無論是致力于揭示權力關系與意識形態的批評話語分析,還是系統描述非語言符號的多模態話語分析,再到近些年來蓬勃發展的生態話語分析,無不體現著以例示化和層次化為核心的系統觀在解決語言使用問題中發揮的重要作用[64-66]。

以多模態話語分析為例。20 世紀90 年代由Kress 和van Leeuwen 創立的“視覺語法”(visual grammar)是系統思想運用到視覺模態分析的代表性研究[65]。它將非語言視覺符號視作一個由圖像資源體現的表意系統。在對意義資源進行表征時,視覺語法將系統網絡引入,直觀明晰地展示了從意義潛勢到具體語篇之間的選擇路徑。

圖10 是視覺語法的互動(人際)意義系統。該系統在本質上是語義系統,表征了圖像資源豐富的意義潛勢。隨著系統網絡由左至右推進,分析者可以對構建意義的圖像資源逐步進行更加細致的描述。以“態度”系統為例。該系統包含“參與/分離”和“觀眾權勢/平等/被表征對象權勢”兩個同時發生的子系統,從不同維度體現了觀眾與被表征對象之間的關系。其中,“參與/分離”體現在水平維度上,分別由鏡頭的正面和傾斜視角體現。“觀眾權勢/平等/表征對象權勢”則體現在垂直維度上,分別由俯視、平視、仰視等鏡頭視角體現。

圖10 視覺語法的互動意義系統[65]149

由視覺語法的發展可見,以例示化和體現關系為核心的系統語法“攜手”以元功能為架構的功能語法,賦予了系統功能語言學強大的話語分析能力[21,67]。

四、結語

系統功能語言學數十年的縱深發展得益于系統語法和功能語法這對“雙引擎”的協同作用。其中,系統語法的語言符號系統觀、層次觀、例示化等核心思想又為功能闡釋提供了系統化的“抓手”[4]8,成為系統功能語言學區別于其他功能路徑的重要屬性。

從結構主義、哥本哈根學派以及倫敦學派中滋養而出的系統思想,隨語言系統的動態進化不斷發展,不僅為語言“大廈”各個層次的描述抽象出更加精密的系統選項,還為各層次之間的體現關系提供了更加立體的闡釋。對語言系統規律和范式的深入了解賦予了系統語法強大的闡釋力,奠定了系統功能語言學作為普通語言學和適用語言學的雙重地位,為理論的持續發展注入源源不斷的動力。