不同培養模式對大學生創業意愿的影響研究

于文林,李慧清,曾 準

(廣東財經大學 工商管理學院,廣東 廣州 510320)

0 引言

青年大學生的創業意愿和勝任力一定程度上反映了高校人才培養的質量。當前,大學生行為風格趨向于多元化,創新創業教育作為高等教育過程中的一項重要內容,并非僅僅為了鼓勵和引導大學生創業,而是作為一種以賦能為目的的通識教育[1],以期引導大學生畢業后能在不同崗位發揮創業能動性。受疫情影響,當前社會需要更多創新創業活動尋找新的市場機會,挖掘市場潛力,通過創造就業機會提振經濟[2]。因此,對大學生創業意愿和勝任力的研究尤為重要。

近些年,為了聚焦培養雙創人才,不少高校設立了創新創業學院,旨在通過項目驅動等方式培養大學生的雙創能力和思維,部分高校還建立了特色品牌實驗區。2021年,范慶基等[3]首次提出了在工商管理專業與工、農、醫等專業之間建立一種“工商管理+”院際聯動的創新創業培養模式,探究大學生創新創業意識、創新創業能力、創新創業知識儲備對大學生創新創業意愿的影響。而如何評估不同培養模式對大學生雙創意愿和勝任力的影響尚未受到研究關注,本研究通過對廣東財經大學同一專業背景不同培養模式、不同培養方案的學生進行調查,從而分析兩者創業意愿和勝任力的差異。

1 對象與方法

1.1 調查對象

選取同一所學校工商管理專業和工商管理(創業管理方向)(兩類學生為同一專業代碼不同培養主體,培養方案有一定差異)在校生進行問卷調查,共收集問卷336份,其中回收有效問卷330份,有效回收率98.2%。有效問卷中,171份(51.8%)來自工商管理學院在校生,專業為工商管理;159份(48.2%)來自國家級人才培養模式創新實驗區,專業為工商管理(創業管理方向)。

1.2 調查方法

通過線上渠道,采用自填方式,由輔導員或調查員統一組織進行集體調查,通過問卷星平臺回收問卷。調查問卷由課題組在國內外文獻回顧的基礎上自行設計,主要內容包括:(1)調查對象的基本資料,包括學院、專業、年級、性別、年齡、生源地、創業經歷等。(2)調查對象對創業環境認知情況。(3)創業意愿情況調查,共20題,分別是:創業態度維度,共5個條目;主觀規范維度,共4個條目;知覺行為控制維度,共6個條目;創業意愿維度,共5個條目。其中,各個條目采用5級Likert標度法,即“完全不同意、較不同意、一般、較同意、完全同意”,分別賦值1、2、3、4、5分。得分越高,表明調查對象對該條目認可程度越高。

1.3 統計方法

使用問卷星平臺建庫,使用SPSS21.0軟件進行統計描述和統計分析。單選題采用均值、標準差、構成比進行描述分析,多選題采用應答人數百分比進行描述分析。采用Pearsonχ2檢驗對不同專業的創業經歷和創業意愿進行統計分析,采用秩和檢驗對在校生創業意愿得分差異進行統計分析。

2 結果

2.1 調查對象基本情況

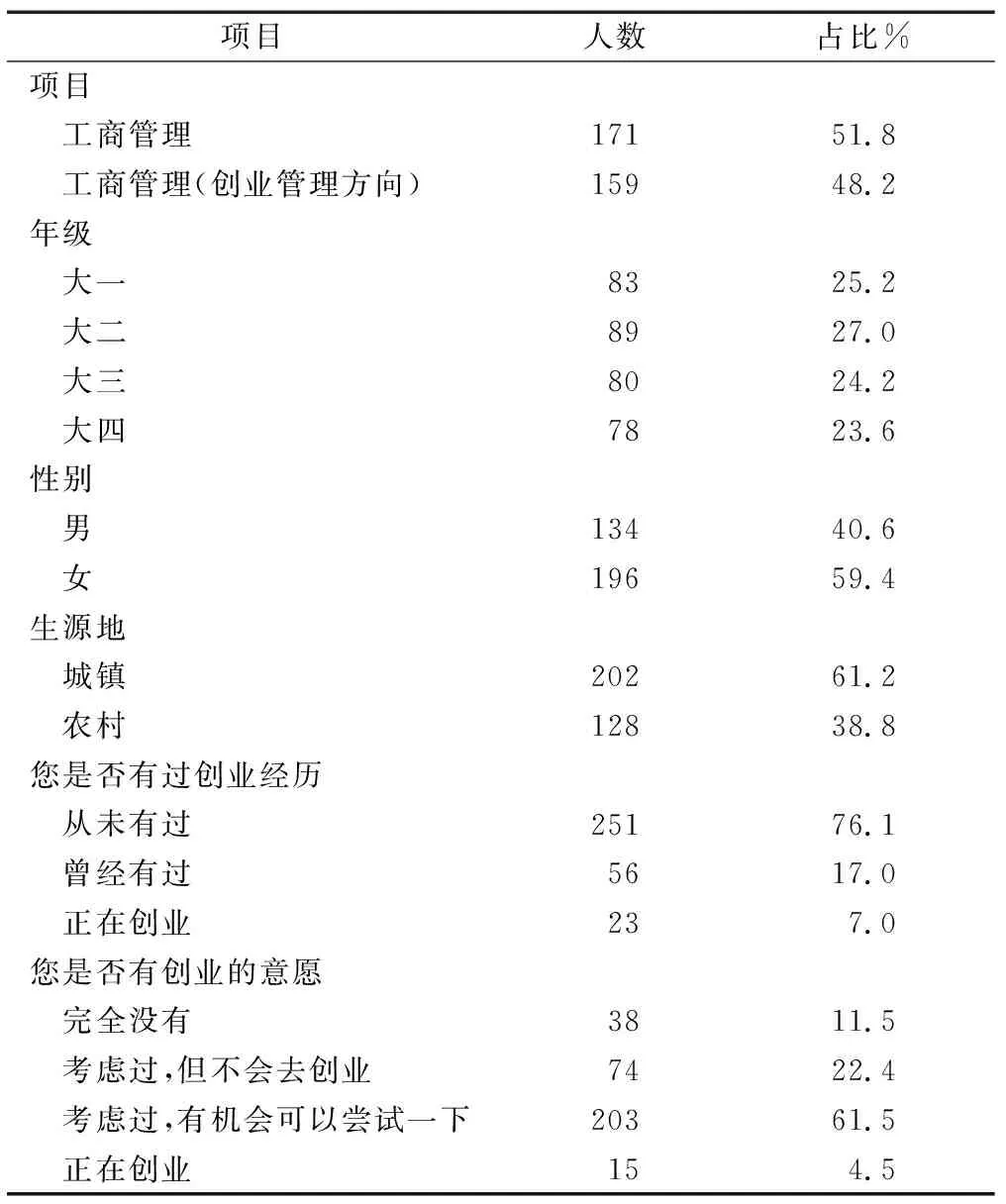

本次調查所涉及的一級學科為工商管理專業,其中工商管理專業占51.8%(171人),工商管理(創業管理方向)占48.2%(159人);330個調查樣本中,男生占40.6%(134人),女生占59.4%(196人);調查樣本的平均年齡為(20.54±1.45)歲,年齡最小為18歲,最大為25歲(表1)。

表1 調查對象基本情況(n=330)

2.2 不同培養模式的大學生對創業環境的認知現狀

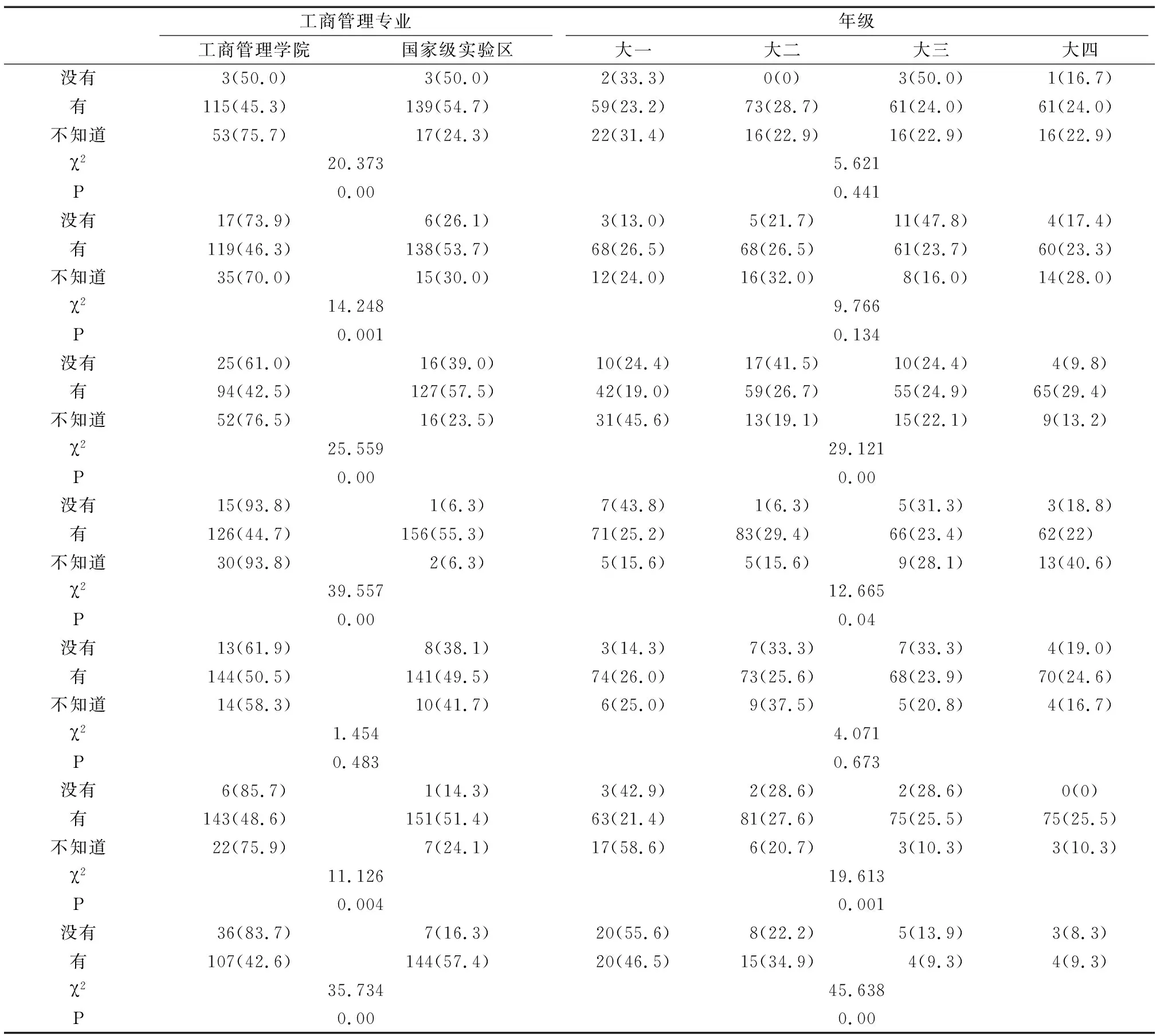

本次調查的330人中,認為學校有支持學生創業相關政策的占77.0%(254人),認為沒有的占1.8%(6人),不知道的占21.2%(70人);認為學校有寬松的創業文化氛圍的學生占77.9%(257人),認為沒有的7.0%(23人),不知道的占15.2%(50人);認為學校有完善的創業設施和創業基地的學生占67.0%(221人),認為沒有的12.4%(41人),不知道的占20.6%(68人)。在“您認為學校是否有邀請企業家來開展創業講座”的調查中,認為有的學生占85.5%(282人),認為沒有的占4.8%(16人),不知道的占9.7%(32人);在“您認為學校是否常舉辦創業設計大賽等創業活動”的調查中,認為有的學生占86.4%(285人),認為沒有的占6.4%(21人),不知道的占7.3%(24人);在“您關于學校是否有開設創業課程及學生是否有參加創業課程學習”的調查中,認為學校有開設課程的學生占89.1%(294人),其中,251人(76.1%)表示參加過創業課程,43人(13.0%)表示沒有參加過創業課程學習,認為沒有或不知道學校有無開設創業課程的占10.9%(36人)。

調查結果顯示,不同培養模式下的大學生對學校創業環境認知情況存在一定差異,不同培養模式在校學生對學校創業政策、學校創業文化氛圍、學校創業設施和基地、創業講座和創業課程等方面的認知差異具有統計學意義(P<0.01),實驗區在校大學生相關內容正向認知率高于非實驗區學生。不同年級學生在學校創業設施和基地(P<0.01)、創業講座(P<0.05)和創業課程(P<0.01)等方面認知差異具有統計學意義。

2.3 不同培養模式下大學生創業意愿得分情況

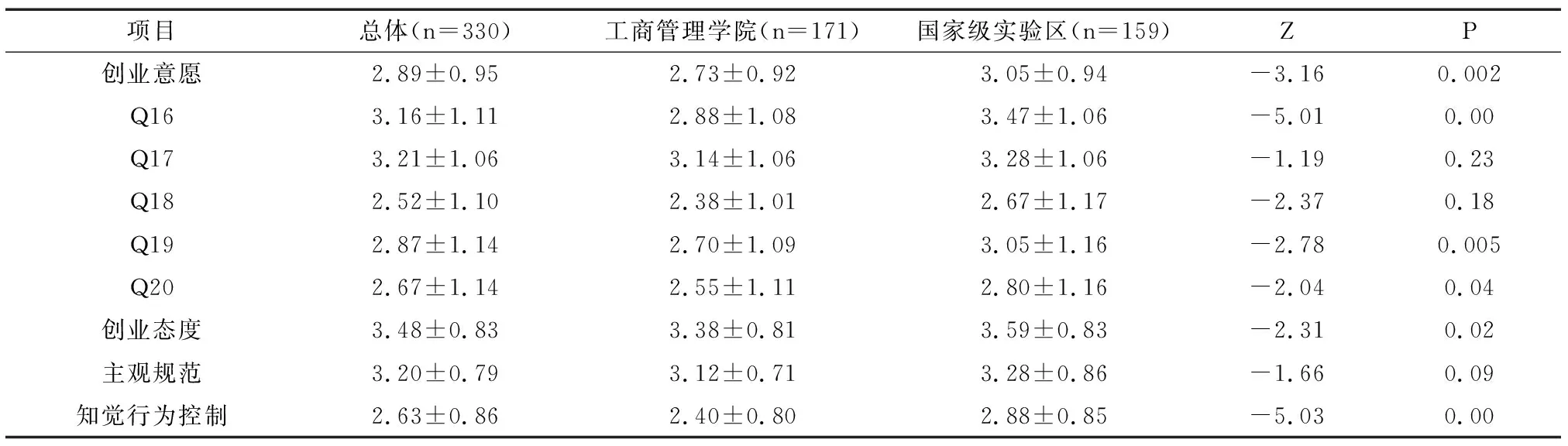

在本次調查中,330個樣本總體創業意愿平均分為(2.89±0.95)分。創業意愿維度5個具體條目中,“Q18考慮到現實情況和各種限制(如資金缺乏),我仍會選擇創業”得分最低,為(2.52±1.10)分,“Q17如果有機會,且可以自行做決定,我會選擇創業”得分最高,為(3.21±1.06)分。

基于TPB理論設計模型中其他維度得分情況:創業態度樣本總體平均分(3.48±0.83)分,主觀規范(3.20±0.79)分,知覺行為控制(2.63±0.86)分。不同培養模式大學生創業意愿得分情況見表3。

表3 不同培養模式大學生創業意愿調查得分情況

3 討論

3.1 大學生創業認知情況

調查結果顯示,大學生創業認知程度較高。大部分學生(77.0%)對學校提供的相關創業政策、資金扶持有一定認識,對學校寬松的創業文化氛圍、完善的創業設施、創業基地以及企業家進校園開展講座、學校舉辦創業設計大賽、開展相關創業教育課程認知程度較高。

3.2 不同培養模式下大學生創業環境認知差異

研究發現,不同培養模式下的在校大學生在學校創業政策、創業文化氛圍、創業設施和創業基地、創業講座及課程設置層面認知存在一定差異(表2),因此可以判斷不同培養模式下的大學生對創業教育環境認知具有差異。此外,不同年級學生在創業課程設置、創業講座開展、創業課程學習等方面認知差異具有統計學意義,說明在校大學生創業環境認知會隨著年級的變化而受到一定程度影響。

表2 不同培養模式、不同年級學生創業環境認知情況對比 [n(%)]

3.3 大學生創業意愿差異

研究發現,創業意愿維度中3個條目:是否認真考慮過創業這件事(Q16)及未來創業可能性(Q19、Q20)差異具有統計學意義,而在影響創業意愿的創業態度、主觀規范、知覺行為控制3個層面,不同培養模式大學生的創業態度與知覺行為控制差異具有統計學意義。可以看出,以國家級創新實驗區為主體培養的大學生創業意愿、創業態度和知覺行為控制層面的表現更為積極。

4 政策啟示

大學生創業意愿的影響因素是多方面的,而創業教育作為重塑大學生就業創業觀和思維理念的重要環節,對大學生創業意愿的提升具有重要影響[4]。高等教育應該積極嘗試拓寬大學生與創新創業的接觸范圍,通過校企合作、社交網絡等多渠道培養學生參與創新創業的積極性[5]。根據本次調查情況,可以看出,同一專業大學生創業意愿受到培養模式和培養方案影響。結合調查對象中實驗區培養模式,有以下啟示和建議。

4.1 氛圍營造

在雙創氛圍營造方面,高校可以通過眾創空間、創業園區平臺搭建及企業家講座沙龍等多渠道連接高校、社會和學生[6],不斷豐富校園雙創文化氛圍;同時,高校可以通過開展政策宣講、大創訓練營及實踐課程設置等方式營造雙創氛圍,驅動大學生雙創實踐,實現創新創業理論和實踐的協同發展。

4.2 實踐教學

在實踐教學層面,高校需要繼續保持并優化各類雙創賽事的組織舉辦,配合采用程序驅動培養模式將創業教學實踐過程設置為包含5個內容的程序,即:創業目標—創業項目—創業團隊—創業訓練—創業檢驗[7],以程序驅動的方式引導學生參與雙創賽事,通過以點帶面的方式驅動師生參與雙創教育教學實踐,進而不斷提升大學生雙創綜合素質。

4.3 分類培養

此外,高等院校可以根據學生的個性特點及目標期望,通過遴選方式對其進行分類培養,以集中“優勢兵力”的方式更好營造校園雙創實踐氛圍,同時不斷優化創新創業教育培養模式及培養方案,采用“項目驅動”“競賽驅動”“輸出倒逼輸入”等方式不斷提升大學生的創新創業思維,間接提升大學生創業意愿與勝任力,為高校人才培養提供新引擎,為當代大學生創業提供新動能。