漢文吐蕃史料藏譯的濫觴:元代漢僧的吐蕃史料翻譯

⊙ 加羊達(dá)杰

(青海省社會(huì)科學(xué)院藏學(xué)研究所,青海 西寧 810000)

一、漢文吐蕃史料藏譯第一人——

二、《紅史》吐蕃史料的藏譯時(shí)間及漢文原文

三、《紅史》吐蕃史料的內(nèi)容及翻譯特點(diǎn)

《紅史》中藏譯吐蕃史料的內(nèi)容為唐高祖稱帝至唐末的唐蕃關(guān)系及歷史事件,包括太宗時(shí)期唐蕃互使、文成公主遠(yuǎn)嫁吐蕃、吐蕃出兵幫王玄策征伐天竺、唐高宗兩次冊(cè)封松贊干布、大非川之戰(zhàn)、武則天執(zhí)政稱帝、都松芒布杰時(shí)吐蕃君臣內(nèi)訌、金城公主嫁吐蕃、赤松德贊時(shí)期的唐蕃戰(zhàn)爭(zhēng)、兩次唐蕃會(huì)盟、吐蕃達(dá)磨贊普時(shí)期吐蕃的衰敗等若干歷史大事。

關(guān)于《紅史》吐蕃史料藏譯文本的特點(diǎn),王璞先生以其中的一段文字為例加以概括:“這段史料的特征在于:其一,同時(shí)講述唐朝和吐蕃的帝王世系;其二,時(shí)間寫得十分清楚,可與兩《唐書》的記載相對(duì)證……”[4]20此外,我們還可以進(jìn)一步歸納其在翻譯上的一些特點(diǎn)。

3.名詞翻譯以音譯為主,輔以其他譯法。《紅史》藏譯吐蕃史料的名詞翻譯,對(duì)我們的翻譯實(shí)踐仍然有著一定的參考價(jià)值,故在此多花些筆墨,對(duì)譯文中出現(xiàn)的謚號(hào)、人名、地名、官職封號(hào)、民族(或國(guó)家)名、吐蕃君臣名等進(jìn)行列表分析。

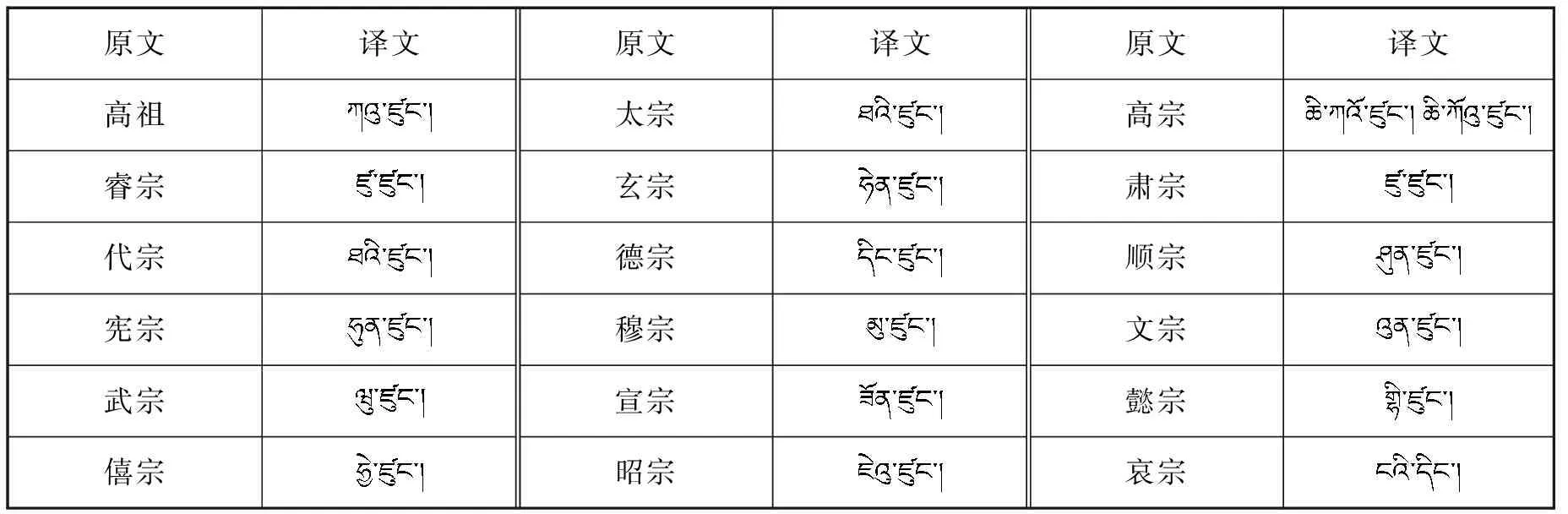

表1 《紅史》藏譯吐蕃史料中的謚號(hào)翻譯

從表2中可以看出,吐蕃君臣的名字基本上用藏族自己的稱呼習(xí)慣書寫,而未用《新唐書·吐蕃傳》中的譯音如:弄贊、器弩悉弄、棄隸蹜贊、挲悉籠臘贊或乞立贊、足之煎、祿東贊等,說明藏譯者對(duì)藏族歷史的熟悉程度。但也有例外,如欽陵、贊婆、可黎可足、達(dá)磨等吐蕃君臣名,則未用藏文歷史典籍中的寫法,而按照《新唐書·吐蕃傳》進(jìn)行了音譯。唐朝人名都用了音譯,其中武三思的藏譯缺第三個(gè)字的譯音。

表2 《紅史》藏譯吐蕃史料中的人名翻譯

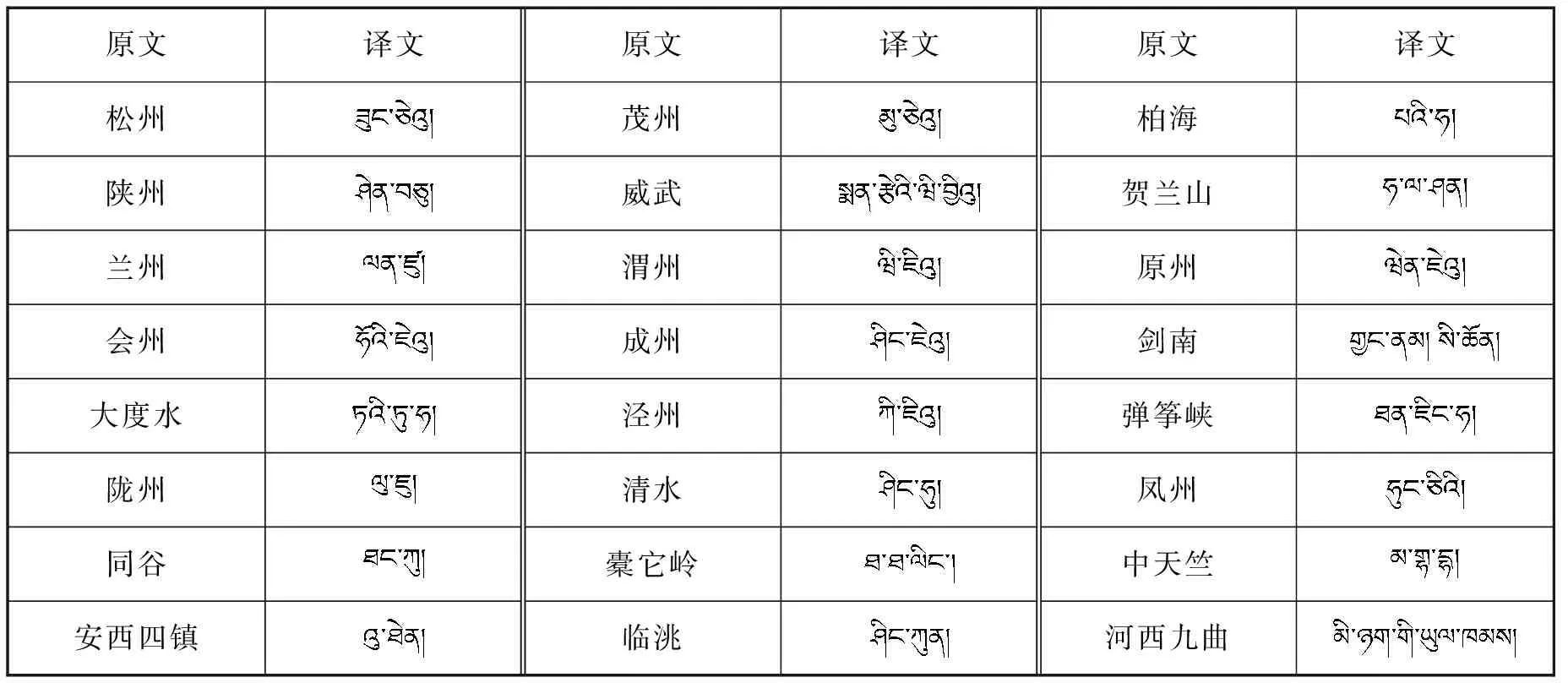

表3 《紅史》藏譯吐蕃史料中的地名翻譯

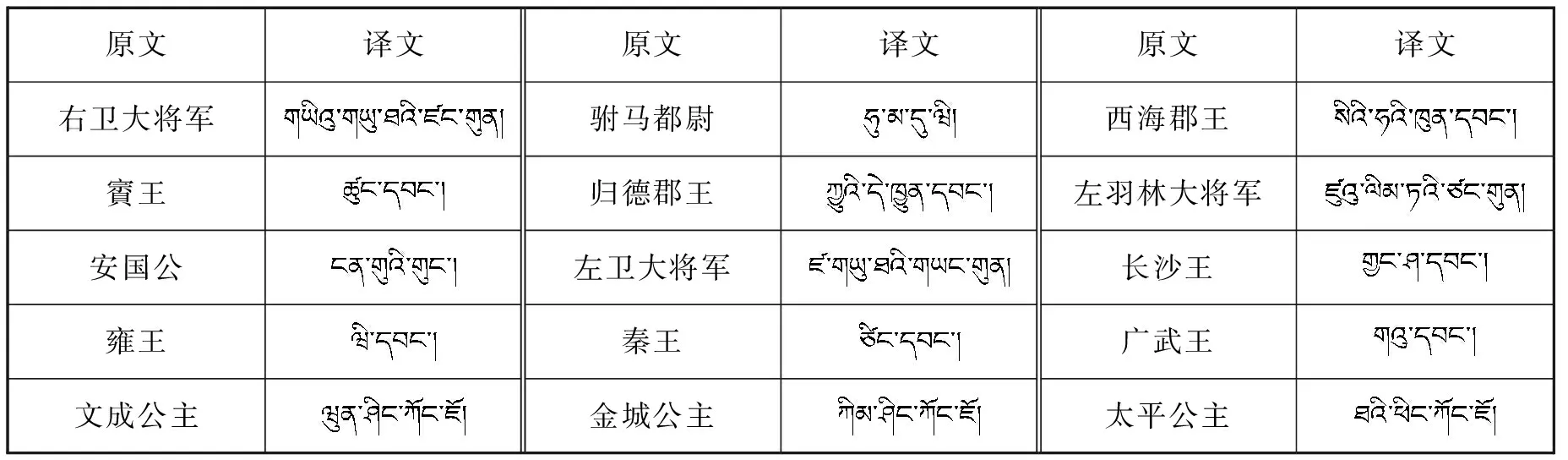

表4 《紅史》藏譯吐蕃史料中的官銜、封號(hào)翻譯

官銜和封號(hào)全部用音譯,而且音譯得比較完整和到位。

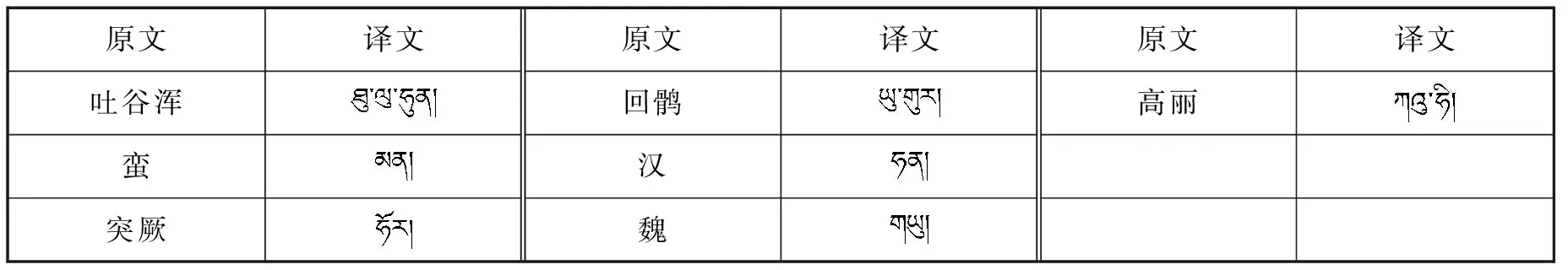

表5 《紅史》藏譯吐蕃史料中的民族(或國(guó)家)名的翻譯

4.紀(jì)年用藏族固有的十二生肖紀(jì)年法。包括兩《唐書》在內(nèi)的大部分古代漢文史籍中,年代都用皇帝年號(hào),如開元××年、天寶××年的形式來表示,但在《紅史》藏譯吐蕃史料中,自始至終用的是藏族傳統(tǒng)的十二生肖紀(jì)年法,而未用皇帝年號(hào)。用十二生肖紀(jì)年法在藏族歷史上年代久遠(yuǎn),早在吐蕃時(shí)期就用此辦法來記載吐蕃國(guó)王和大臣每年的事跡,敦煌出土的藏文寫卷《大事記年》(P.T.1288)全篇用的就是十二生肖紀(jì)年法。藏譯者不用漢文原文中的皇帝年號(hào)而用藏族的生肖紀(jì)年法,應(yīng)該也是出于考慮藏族讀者的閱讀習(xí)慣的結(jié)果。

除了收錄《新唐書·吐蕃傳》的藏譯外,《紅史》中還收錄了編譯自漢文史藉中的若干史料,包括周朝至唐初、后梁至南宋、西夏、蒙古(元朝)等史料,以及印度王朝史料等內(nèi)容。這些翻譯史料都受到了后世藏族史學(xué)家的重視。

五、結(jié)語