安陽市殷都區蘆筍產業發展推廣模式及建議

安陽市殷都區農業農村局 王海紅

一、安陽市殷都區蘆筍產業發展現狀

殷都區村民3年前以種植小麥、大豆、玉米、煙葉等傳統作物為主,種植收入是他們的主要經濟來源,年人均收入低于790 元。近年,區委區政府解放思想,抱定帶領村民依靠科技脫貧致富的信心和決心,遠赴山東莒縣考察蘆筍種植技術,并引導農戶試種成功。第一年,種植面積達到33.33 hm2,每667 m2效益5000 余元,村民的收入明顯提高,科技意識進一步增強。在區委區政府的大力支持下,殷都區建立了多個蘆筍示范基地,為推動科學發展,提高種植戶的科技素質,加大對該示范基地的資金和技術投入,鄉政府帶領群眾成立了蘆筍種植協會,堅持走“支部+協會”的路子,堅持“一村一品、科普提素、示范推廣、產業優化、持續發展”的思想,鼓勵群眾加大資金和技術投入,強力推動擴大蘆筍種植面積,引導群眾走上了依靠科技致富的路子。基地從天津市農業科學院引進優良新品種格蘭德,在基地內試驗、示范,每667 m2增產100 kg,增加效益500 元。該品種在全區所轄鄉鎮得到推廣,推動了蘆筍產業的快速發展。目前,基地所屬鄉鎮已有2/3 的農戶成為種植戶,蘆筍種植面積發展到106.67 hm2,每667 m2平均效益突破萬元。同時,該基地還輻射帶動周邊7 個鄉鎮,30 多個自然村,形成了133.33 hm2的蘆筍種植示范園區。該基地的做法作為殷都區全民創業的典型在全市交流和推廣,取得了可觀的經濟效益和社會效益。

二、安陽市殷都區蘆筍產業發展模式

(一)建設蘆筍基地,探索研究蘆筍的生長規律

河南蘆筍種植是全新物種引進,栽培技術屬于空白,雖然依賴山東方面,也只能是框架式指導。因此,建設蘆筍基地,種植技術與管理辦法,要靠自己去探索。殷都區主動探索研究蘆筍的生長規律,從試驗中找出適宜蘆筍生長的有利因素,從而不斷總結適合當地氣候條件的科學種植方法,避免了盲目照搬異地整套經驗而走彎路。

(二)培養素質高的技術骨干,提高筍農的種植管理水平

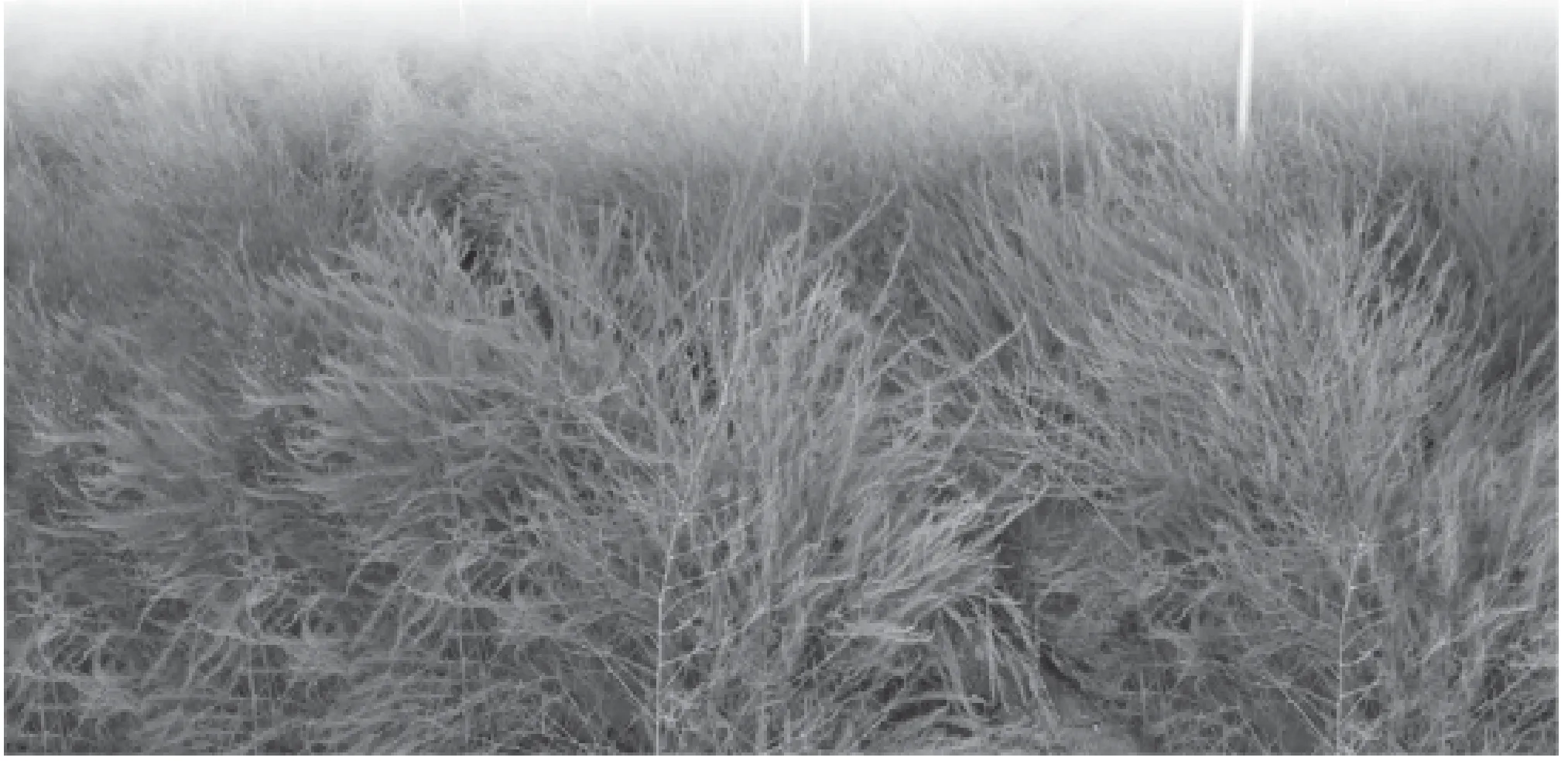

示范基地一是培養素質高的技術骨干;二是適時讓筍農掌握種植技術,定期開展技術講座,不定時在田間解決苗情偏差等實際問題,目的是讓種植者學習到科學技術。科學的管理技術與直接生產者的活動緊密聯系起來,體現第一生產力的作用。隨著種植戶科技管理水平的不斷提高,示范基地一年齡筍的長勢便呈現出令人喜出望外的態勢。一年齡筍采收結束,示范基地每667 m2平均產值4500 元,其中,部分蘆筍每667 m2產值在6000 元以上。蘆筍每667 m2產值是其他作物的2~3 倍的說法得以印證,在村民中引起巨大反響。其實這只是幼齡筍產值,進入3年齡筍豐產期之后每667 m2產值在10 000 元以上。蘆筍種植凈增面積達到18 hm2,被叫停在種植界限內。在不放棄糧食生產的同時,筍農要注重蘆筍換茬輪作,要合理調整種植結構,科學高效地實現集體化經營生產優勢,在較小的蘆筍種植示范基地上創高產值記錄,達到蘆筍種植業示范推廣的目的。

(三)提供全方位無償技術服務,激發筍農極大的生產熱情

安陽市對筍農普及種植與管理科學技術,緊密結合本地區自然條件,引領筍農少走彎路,向著高產值沖刺。印刷《蘆筍栽培高產技術》科普讀物2000 余冊分送各戶,特邀蘆筍栽培專家學者來基地授課,并在田間地頭給種筍戶做生產指點。示范基地技術骨干從專家技術人員現場指導中吸取許多寶貴的種植經驗,同時又根據本地種植中發生的實際情況靈活地結合一起實踐,在蘆筍田間管理中,不斷總結經驗,形成對本地區蘆筍栽培行之有效的栽培與管理辦法,叫作《中原蘆筍栽培特點》。示范基地以優越的技術服務,與自身高產值的經濟效應,促使這項高效種植業迅速突破鄉界,向全縣范圍進展。基地以發展為著眼點,有求必應,提供全方位無償技術服務。基地負責人、技術人員時常奔波于各外圍點,用投影、講座、田間指導等方式普及著科學的種植管理辦法。筍農得益貼心扶助,煥發極大生產熱情,辛勤勞作,精耕細作。辛勤換取了豐厚的回報,示范基地2年齡蘆筍每667 m2產值達8000 元,產生轟動效應,凈增蘆筍種植面積52 hm2,輻射其他縣區蘆筍種植面積148 hm2,從事田間管理人數達2000,參與生產者近萬人,并且都是直接受益者。

三、安陽市殷都區蘆筍產業發展建議

(一)重點培育和創建優質高效示范基地,堅持走“支部+基地+協會”的路子

結合殷都區蘆筍種植示范基地的實際,殷都區要進一步加強對廣大農民群眾,尤其是基地農村黨員基層干部的科技培訓、科普講座、科普咨詢等科普活動,重點培育和創建一批優質高效示范基地,打造“一區一品”的新格局。傳統蘆筍種植經濟風險較大,應以現代科學技術為指導,以轉變農村經濟增長方式為核心,以創建示范基地為契機,以加快土地流轉、產業結構調整、農業增效、農民增收為目的,大力推進農產品食品安全和基地各項工作。加強組織領導能力,厘清思路,不斷創新機制,提高組織服務能力,以各級科技技術部門為依托,充分利用實用科普技術,進一步加強基地各項工作管理制度,把管理制度轉變為服務體系,促進基地上規模、上檔次,提高基地經濟效益,提高基地輻射帶動能力,實現農村經濟跨越式發展。

(二)注重基地的示范引導和帶動,創新服務模式

為了有效帶動區域經濟發展,殷都區因地制宜,有計劃、有步驟地推廣蘆筍科學種植技術,實施以點帶面、逐步發展,千方百計帶動千家萬戶脫貧致富。一是加大宣傳力度,利用全國科技日、科技周、科普之春及三下鄉活動向群眾貫徹傳達省、市、區有關文件材料,把科普知識以及發展生態種養殖技術宣傳單發到每戶,制作宣傳版面、條幅、錄音,在周邊鄉、辦巡邏宣傳;利用教育平臺、科普圖書室,組織群眾觀看科技講座、圖片,分不同季節聘請河南省農業大學、專家教授直接到現場為群眾講解蘆筍育苗等關鍵技術。二是組織技術骨干、工作人員、科技示范戶“走出去”,開闊視野,更新觀念,增強信心。通過引進、試驗、示范,把高新適用技術和先進生產模式變成看得見、摸得著的生產方式和經營管理模式,產生形象、具體、直觀的生產效果。然后通過試驗,讓廣大農民跟著示范學,照著示范干,既學到技術、提高了素質,又發展了產業、提高了效益。

(三)健全各級組織,完善科普設施,搞好科普宣傳

殷都區充分依靠各級政府的支持,克服種種困難,加大科普經費的投入,使科普經費逐年增加。完善科普設施,搞好科普宣傳,基地要建科普圖書室,科普宣傳欄和先進的遠程教育網絡,經常對種植戶開展科普教育和有關知識信息宣傳。開展技術培訓,發揮示范作用,基地創建領導小組根據蘆筍種植的不同環節,及時聘請專家學者舉辦技術講座和技術咨詢。用科普宣傳欄,宣傳科普知識,基地要科學建立購、產、銷技術和信息為一體的全程服務,按照無公害有機蘆筍生產的標準規模種植。

(四)建立激勵機制,調動和發揮生產技術人員的積極性

殷都區緊緊圍繞“科普惠農興村計劃”活動,強化領導,成立示范基地領導小組,各小組編制工作計劃和基地工作實施方案,明確責任,各負其職,緊密配合,各小組長應對基地簽訂年度工作責任書,為基地科普工作的健康發展提供得力保障,在生產各階段對蘆筍的實際情況進行指導、檢查。完善各項管理和服務措施。一是層層建立責任制,一級抓一級,不定期召開協調會,明確各級領導干部的職責,制定培訓計劃,形成層層抓落實的工作體系,并將蘆筍基地的生產培訓納入年度目標考核內容。二是結合實際,按照市場和農民的需求,以推廣新技術和新品種、引進先進的管理模式為重點,制定切實可行的培訓方案。建立激勵機制,調動和發揮生產技術員學習運用適用技能和市場經濟知識的積極性。

(五)進一步強化科普輻射能力,不斷增加基地自身活力

殷都區認真貫徹落實《殷都區實施全民科學素質綱要》精神,充分調動農民愛科學、學科學的熱情,進一步提高基地成員和農民的科學素質和種植水平,為農民提供更好、更優質的社會化服務,帶動廣大農民掌握先進的蘆筍種植技術,積極引進蘆筍新品種、新技術,調整優化蘆筍種植品種結構;以基地規模化、標準化生產為基礎,嚴格生產標準,打造安全、優質、綠色無公害產品;以科技培訓為手段,繼續采取“請進來、走出去”的方法,著力搞好蘆筍新技術的培訓和運用,提高筍農的科學文化素質和生產技能,引導廣大農民依靠科技致富,促進農業增效和農民增收。