媒介視閾下的南京大屠殺(1937—1949)*

——對《南京大屠殺史料集》第64卷的補充敘述

郭 洋

(南京理工大學馬克思主義學院,江蘇南京, 210094)

自20世紀80年代開始,學術界持續關注南京大屠殺研究,不斷推出研究著作,特別是72卷本《南京大屠殺史料集》,讓南京大屠殺研究成為學術熱點和社會焦點。既有研究已經充分證明南京大屠殺發生后,中國的官方和民間媒介以多種形式記載、傳播了相關情況。《南京大屠殺史料集》第64卷的主題便是“民國出版物中記載的日軍暴行”。該卷收錄中國第二歷史檔案館所藏有關南京大屠殺的民國圖書26種,遺漏不少信息。受技術限制,十幾年前的學者只能從中國第二歷史檔案館典藏的民國出版物中尋覓南京大屠殺的痕跡,而今天的學者則可以充分借助各類史學數據庫,在更大范圍內、更全面地尋覓民國出版物中的南京大屠殺痕跡。在南京大屠殺史實建構與記憶傳播鏈條中,民國時期的相關記載極為重要,它們是南京大屠殺學術發展史上的最初文本。本文對1937至1949年間中國官方、民間各類媒介(報紙、期刊、圖書、宣傳小冊子等)所記載的南京大屠殺情況進行梳理,以彌補十多年前《南京大屠殺史料集》第64卷所留下的遺憾。

一、事件發生初期相關情形已見諸報刊

中國共產黨較早關注到日軍在南京的暴行。1938年1月,中國共產黨創辦的《新華日報》(漢口版)多次報道日軍在南京的血腥暴行,高興祖、孫宅巍對此進行過探討。[1]隨著數位親歷南京大屠殺的第三方人士陸續離開南京,他們開始用各種方式講述與傳播南京大屠殺的相關情況。留在南京的歐美記者——《紐約時報》的提爾曼·都亭、《芝加哥每日新聞》的A·T·斯提爾、美聯社記者麥克丹尼爾等撰寫的報道,拉貝發出的抗議函和書信,貝德士撰寫的信函,是關于南京大屠殺史實建構的第一手文本,是南京大屠殺事實早期傳播的重要信息來源。《大公報》主編張季鸞在《為匹夫匹婦復仇》一文中說:“敵軍占南京后,屠殺難民,淫污婦女,報告甚多,都是外僑所傳。”[2]這證明當時張季鸞主筆的《大公報》是靠外國友人傳出的信息才了解南京大屠殺詳情。中國共產黨在法國發行的《救國時報》,于1938年1月間密集報道了南京大屠殺有關情況,稿件的信息源也為第三方人士。[3]

外僑平安離開南京后,開始用多種方式發聲。1938年3月1日,美國傳教士費吳生在廣州做了一次題為《日本兵在南京》的演講,向民眾揭露日軍在南京的暴行。3月16日,香港英文報紙《南華早報》將費吳生演講內容整理成文字刊出,題為The Rape of Nanjing(南京的暴行)。這一報道隨后被國內多家報刊轉譯。《世界展望》雜志轉譯此文時,將題目改為《南京大屠殺目擊記》,此后“南京大屠殺”這一名詞逐漸流傳開來。1938年8月2日,《新聞報》刊載了一篇題為《立即實行撤退漢口平民,避免南京大屠殺之再現》的報道。在1938年內,“南京大屠殺”一詞越來越多見諸報刊。

1938年2月,積極揭露日軍暴行的貝德士寫信給在上海的英國記者田伯烈,并隨信寄來他撰寫的見聞,拜托田伯烈寫一本書,以讓外界知道南京大屠殺。田伯烈接下此任務,決定將南京安全區文件、貝德士和費吳生的書信作為書的附錄,揭露日本軍隊的罪行。[4]田伯烈編纂的這本書中文名為《外人目睹之日軍暴行》,影響甚大。1938年7月,正中書局出版此書的中文版,凡317頁。田伯烈在序言中寫道:“敬以本書貢獻給全世界為集體安全的前途與戰爭恐怖的消除而奮斗的人士,并且向幫助我完成本書的朋友們表示謝意!”[5]田伯烈還積極為英美雜志供稿控訴日軍暴行,一些稿件甚至被日本新聞檢查機關強行扣押。[6]國民政府國際宣傳處非常重視田伯烈撰寫的這本書,將其譯成多種文字,利用國民黨在美國、英國、法國、香港、澳門、新加坡等地的組織,通過合法合理途徑予以傳播。可以這樣說,南京大屠殺事件發生半年后,國共兩黨高層已廣知此事,只不過限于戰時條件,個中詳情仍不清楚。

二、官方和民間媒介對南京大屠殺事實的持續建構與傳播

通過一些專業的史學數據庫,我們可以在宏觀上對南京大屠殺于戰時傳播的情形有整體印象。報紙與期刊方面,筆者在《申報》數據庫[7],以“南京大屠殺”做字詞檢索,可得結果161筆,開始自1938年11月24日,結束于1948年11月25日。在上海圖書館全國報刊索引數據庫[8],以“南京大屠殺”于近代期刊子庫中做全文檢索,剔除無效信息,可得結果86筆,開始于1944年,結束于1948年;于近代中外文報紙子庫中做全文檢索,可得結果359筆,開始于1937年12月16日,結束于1948年2月20日。另在數據信息收藏量更大的中國國家圖書館開發的中國歷史文獻總庫·近代報紙數據庫中[9],以“南京大屠殺”做任意詞檢索,可得結果595筆。這跟上圖中國近代報紙數據庫的359筆應該有較大重復,但仍可想見數量之多。根據國圖數據庫的檢索結果,晚至1949年7月7日,復刊后的《新華日報》還刊載了一篇《紀念七七痛憶南京大屠殺》的報道。

圖書方面,筆者以“南京大屠殺”在中國歷史文獻總庫·民國圖書數據庫[10]中進行全文檢索,可得31筆結果。這31種圖書與《南京大屠殺史料集》第64卷所收錄的26種圖書完全不重復。以“南京暴行”在該數據庫中進行全文檢索,可得20種結果。以上兩次結果并不重復。由此可見,對南京大屠殺有所記載的民國圖書至少在70種以上。從具體條目來看,“屠殺”“暴行”“慘案”等詞匯大量被使用,足見時人對侵華日軍戰爭罪行的深刻認識。

綜合以上數據可初步判斷,南京大屠殺在1937至1939年間已經廣泛見諸報刊與圖書,相關文本頗為豐富。筆者所做的檢索工作已足夠證明南京大屠殺在民國時期已經是官方和民間廣為熟知的事件,絕非虛構而成。不過在當時的情況下,針對南京大屠殺的學術研究還十分有限。時至今日,這些文本已成為彌足珍貴的史料,價值非凡。下面筆者選取一些重要的記載做舉例說明。

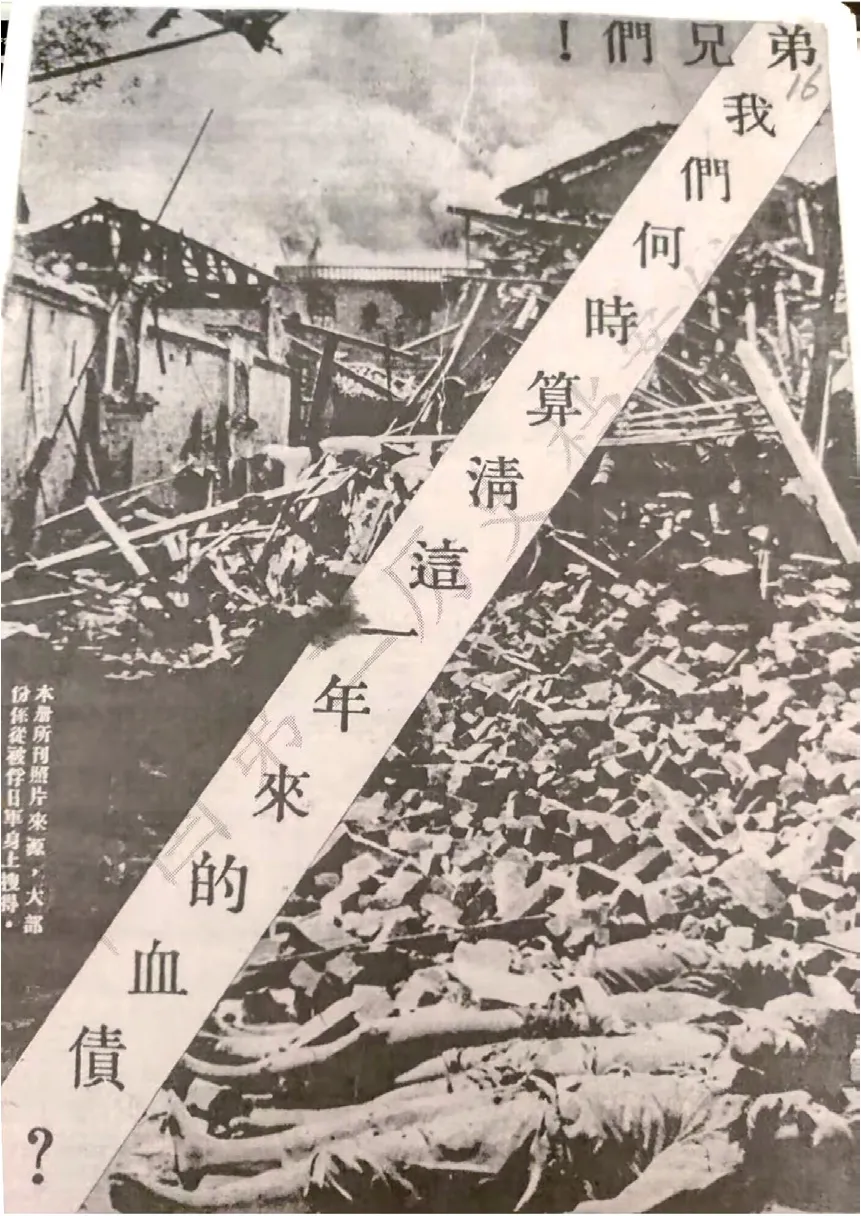

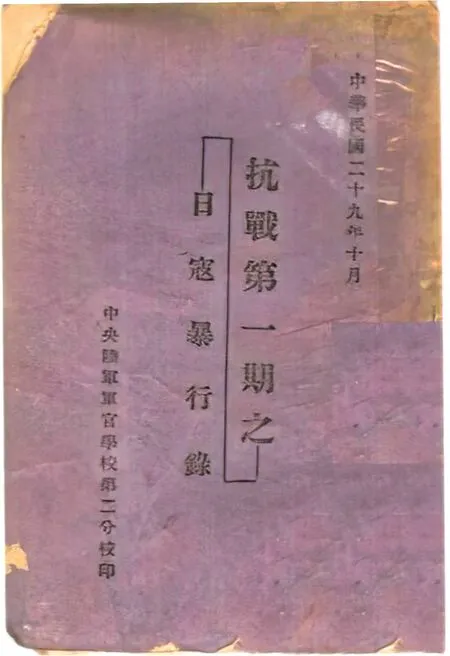

1938年4月,一本題為《日寇暴行目擊記》的書在國內出版傳播,內容記載了日軍在中國各地的暴行。在講到日軍在南京的暴行的時候,舉出了其所犯“兇殺兒童”“借登記良民證實行慘殘殺”“焚燒房屋”“奸淫幼女老婦”“虐待尸體”“搶劫”“殺人競賽”等罪行。1938年7月,國民政府軍事委員會政治部編印了一本《日寇暴行及我抗日英雄實錄》。書中前半部分為記錄日軍暴行的照片,觸目驚心。在國民政府頒發的《對民眾宣傳大綱》中,強調要注意宣傳敵人的殘暴,舉出了五類日軍的殘暴行為。國民黨中央陸軍軍官學校于1940年編纂的《抗戰第一期之日寇暴行錄》有這樣一條記載,“日軍自占京滬一帶,華人被屠殺者三十萬人”。[11]這是筆者第一次見到民國文獻記載中出現“三十萬”的敘述,既有研究未曾提及此文獻。

至抗戰勝利,國民政府還都。隨著戰后審判之展開,南京大屠殺已經成為各方公認的戰爭罪行事件,不容否認和抹殺,更不存在虛構之說。南京罪行調查委員會自1945年11月便已經開始工作,展開初步調查。根據南京紅萬字會與崇善堂的判斷,預計我同胞被殺害者在20萬以上。[12]1947年12月13日,南京市為緬懷在南京大屠殺中的遇難同胞,決定將12月13日確定為南京市的忠烈日。南京各界代表舉行追悼大會,蔣介石手書“永念國殤”四個大字。[13]在1946至1949年間,仍有許多書寫南京大屠殺事實的圖書和報刊文章。一言以蔽之,在全面內戰的隆隆炮火中,民眾并沒有忘卻數年前發生的民族悲劇。

三、結語

本文通過尋覓南京大屠殺發生后不久出現的相關歷史痕跡,用鐵的事實證明南京大屠殺事件絕非虛構,且基本可以判斷:在1938至1949年之間,南京大屠殺事實和記憶已經得到初步建構和傳播,雖不能說一定是廣為國人所知,但一定不是隱沒無聞。在多種形式的民國出版物中,保存著相當多有關南京大屠殺的記載。《南京大屠殺史料集》第64卷在這方面只收錄了26種民國圖書,應該說是遠遠不夠的。總而言之,在南京大屠殺事件成為國家和民族記憶的發展歷程中,民國時期是不可忽略的一個階段。