新生兒肺炎克雷伯菌敗血癥的病原菌分布特征及耐藥性研究

荊書光 ,劉 偉,于艷輝

(1.聊城市人民醫院兒科;2.聊城市人民醫院藥學部,山東 聊城 252004)

新生兒敗血癥是嚴重威脅患兒生命健康的一種疾病類型,臨床上常表現為全身炎癥的綜合性反應,主要發病原因為新生兒發育不全,免疫能力較弱,易感染肺炎克雷伯菌(KP)、葡萄球菌等,進而破壞新生兒正常的血液循環系統,導致新生兒出現肺炎及肝、腎等器官受累等癥狀[1]。KP作為感染新生兒敗血癥的主要病原菌之一,其可對機體的泌尿、呼吸系統等造成感染,導致肺部急性炎癥的產生等來促進疾病的進展,進而導致敗血癥的發生,嚴重影響患兒的生命健康,因其具有較高的耐藥性,故需對其耐藥情況及來源進行研究,以期為不同類型的新生兒敗血癥選擇更為有效的治療藥物[2-3]。故本研究旨在探討敗血癥患兒KP的病原菌分布特征及耐藥情況,為臨床提供參考,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料選取2010年1月至2019年12月聊城市人民醫院收治的85例KP敗血癥患兒為研究對象進行回顧性分析,根據不同的日齡分為新生兒組(55例,出生≤28 d)和非新生兒組(30例,出生>28 d;再根據發病日齡的不同將新生兒組分為早發型敗血癥組(35例,出生≤3 d)和晚發型敗血癥組(20例,3 d<出生≤28 d)。早發型敗血癥組男患兒15例,女患兒20例;科室分布:呼吸病房4例,監護室16例,重癥監護室0例,其他15例。晚發型敗血癥組男患兒10例,女患兒10例;科室分布:呼吸病房2例,監護室9例,重癥監護室1例,其他8例。非新生兒組男患兒17例,女患兒13例;科室分布:呼吸病房1例,監護室13例,重癥監護室4例,其他12例。3組患兒一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。本研究經聊城市人民醫院醫學倫理委員會批準。診斷標準:參照《新生兒敗血癥》[4]中新生兒敗血癥的診斷標準。納入標準:①符合上述診斷標準者;②入院經檢查確診為敗血癥者;③均為感染KP所致者。排除標準:①對本研究藥物過敏者;②合并有血液系統疾病者。

1.2研究方法治療前,采用無菌操作采集患兒各種感染部位的標本,并及時置于血平板、巧克力平板中,在35 ℃、5% CO2的無菌環境中采用全自動血培養儀(四川好培養生物工程有限公司,川械注準20182400091,型號:HAPYEAR-ABC-60)進行超廣譜β-內酰胺酶菌(ESBLs)培養,而后使用自動微生物分析系統(湖南邁瑞醫療科技有限公司,湘械注準20172400193,型號:TDR-300B)進行檢測。抽取患兒空腹靜脈血5 mL,置于無菌兒童專用血液培養瓶中進行培養,而后采用鑒定藥敏儀(BD公司,型號:Phoenix100)進行藥敏檢測(MIC法)。

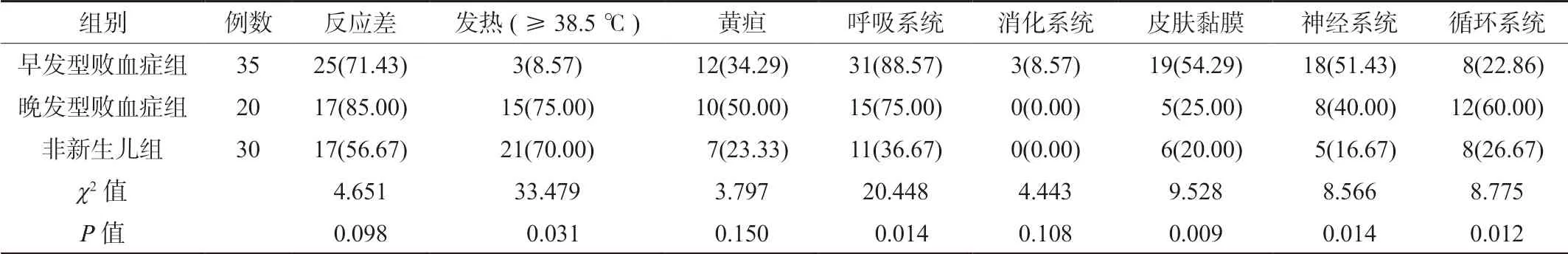

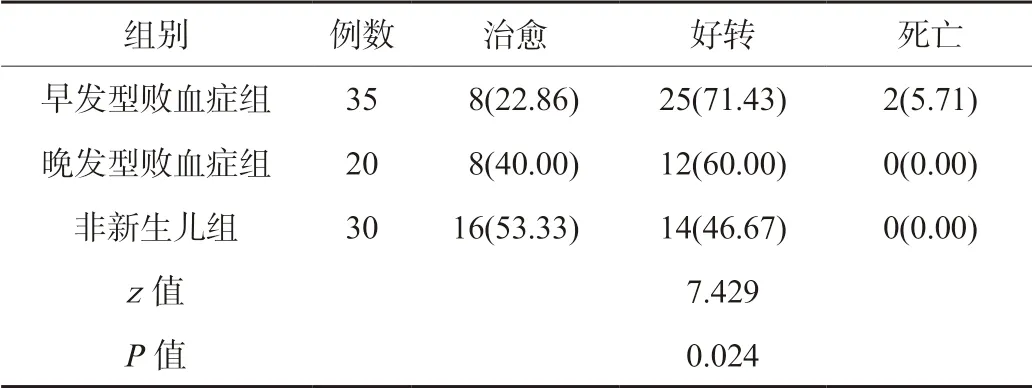

1.3觀察指標①比較3組患兒臨床表現。于所有患兒入院后對其臨床表現進行統計并比較,包括反應差、發熱(≥38.5 ℃)、黃疸、呼吸系統表現(呼吸暫停、氣促等)、消化系統表現(喂養不耐受、嘔吐等)、皮膚黏膜(皮疹、硬腫癥等除黃疸外表現)、神經系統表現(驚厥、腦膜炎等除反應差外表現)、循環系統表現(凝血功能異常等)。②比較3組標本來源及分布構成。③比較3組患兒KP對抗生素的耐藥情況。④比較3組患兒治療轉歸情況。參照《新生兒敗血癥》[4]中相關判定標準進行評價,治愈:臨床黃疸、嘔吐、皮疹等癥狀消失,治療后體溫穩定處于正常水平且患兒的紅細胞沉降率、C反應蛋白等水平恢復正常;好轉:臨床黃疸、嘔吐、皮疹等癥狀有所改善或部分消失,治療后體溫趨于正常水平;死亡:生命體征消失,臨床判定為死亡。

1.4統計學分析采用SPSS 22.0統計學軟件處理數據。計數資料以[例(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗;等級資料比較采用秩和檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 3組患兒臨床表現比較晚發型敗血癥組患兒發熱、循環系統癥狀占比高于非新生兒組、早發型敗血癥組,早發型敗血癥組患兒呼吸系統、皮膚黏膜、神經系統癥狀占比高于晚發型敗血癥組、非新生兒組,差異有統計學意義(P<0.05),差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 3組患兒臨床表現比較 [例(%)]

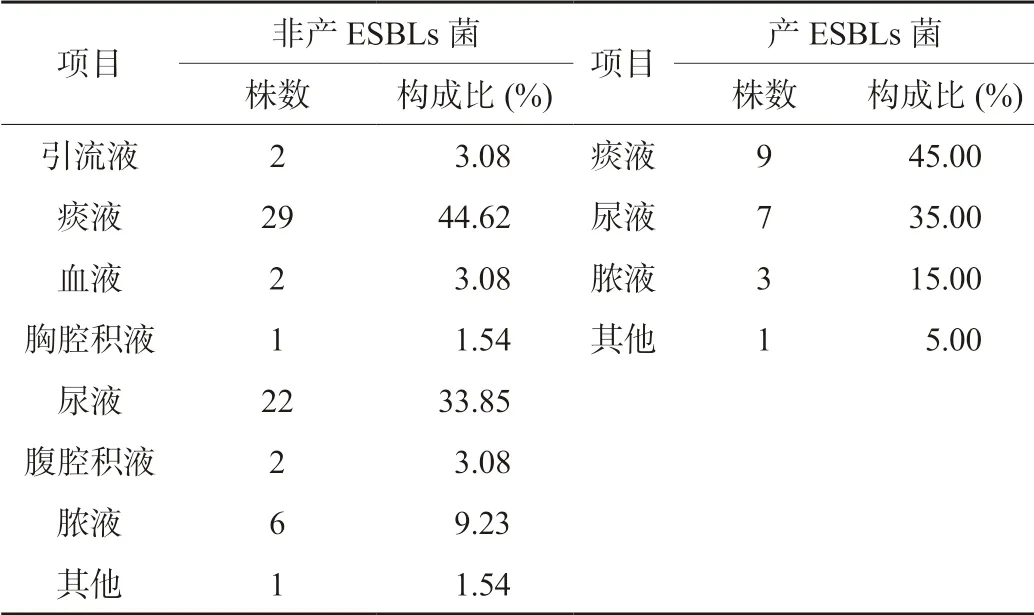

2.2 3組標本來源及分布構成比較分離出的85株KP中有20株產ESBLs菌、65株非產ESBLs菌均主要來自于痰液、尿液等,見表2。

表2 3組標本來源及分布構成比較

2.3 3組患兒KP對抗生素的耐藥情況比較85株KP中,早發型敗血癥組和晚發型敗血癥組中氨芐西林鈉耐藥率最高,其次是頭孢唑林鈉、頭孢曲松鈉、氨芐西林鈉舒巴坦;阿米卡星、喹諾酮類(環丙沙星、左氧氟沙星)藥物敏感率則為100%,無耐藥菌株產生;碳青霉烯類抗生素(美羅培南、厄他培南、亞胺培南)藥物敏感率較高,耐藥菌株較少。非新生兒組中耐藥率最高的是氨芐西林鈉,其次是頭孢唑林鈉、呋喃妥因,而耐藥率較低的是含酶抑制劑的復合制劑(如哌拉西林他唑巴坦)、喹諾酮類(如左氧氟沙星)及碳青霉烯類抗生素,見表3。

表3 3組患兒KP對抗生素的耐藥情況比較 [例(%)]

2.4 3組患兒治療轉歸情況比較早發型敗血癥組和晚發型敗血癥組患兒治愈比例低于非新生兒組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 3組患兒治療轉歸情況比較 [例(%)]

3 討論

KP為較為常見的機會致病菌,其主要存在于機體的呼吸道及胃腸道,在機體的免疫力較低時感染率會提升,新生兒因自身免疫系統發育不全,且處于醫院病原菌較多的環境中,故極易感染KP進而引發敗血癥,嚴重影響新生兒的生命健康。因此,臨床上需就KP的分布、對藥物的耐藥性等進行研究,以期降低院內新生兒敗血癥的發生率,提升新生兒的成活率[5-6]。

續表

有研究指出,KP膿毒癥常見于新生兒早發型膿毒癥,其臨床表現復雜,常同時累及多個臟器或系統。肺炎是其最常見的并發癥之一,氣管插管、靜脈置管、持續氣道正壓通氣、早產、低出生體質量及圍生期窒息是新生兒KP膿毒癥的高危因素[7]。本研究顯示,晚發型敗血癥組患兒發熱、循環系統癥狀占比高于非新生兒組、早發型敗血癥組,早發型敗血癥組患兒呼吸系統、皮膚黏膜、神經系統表現占比高于晚發型敗血癥組、非新生兒組,表明新生兒感染KP后極易對機體的各項系統、器官等造成影響,使機體的抵抗力降低,這也是導致新生兒院內感染的主要因素[8]。通過對KP的來源及分布情況進行研究發現,分離出的85株KP中有20株產ESBLs菌、65株非產ESBLs菌均主要來自于痰液及尿液,故臨床上對于患兒的KP感染可主要通過對痰液及尿液的檢驗來進行判斷,進而可采取更為及時有效的措施進行治療[9-11]。通過對不同患兒的KP耐藥情況進行研究發現,85株KP中,早發型敗血癥組和晚發型敗血癥組中氨芐西林納耐藥率最高,其次是頭孢唑林鈉、頭孢曲松鈉、氨芐西林鈉舒巴坦;阿米卡星、喹諾酮類(環丙沙星)藥物無耐藥菌株產生;碳青霉烯類抗生素(美羅培南)藥物敏感率較高,耐藥菌株較少。非新生兒組中耐藥率最高的是氨芐西林鈉,其次是頭孢唑林鈉、呋喃妥因,而耐藥率較低的是含酶抑制劑的復合制劑、喹諾酮類及碳青霉烯類抗生素,與胡海贇等[12]研究結果基本相符。早發型敗血癥組和晚發型敗血癥組患兒治愈比例低于非新生兒組,與王懷蓮等[13]研究結果相似。故臨床可根據KP的耐藥情況及藥物對于患兒發育等方面的影響選擇更為合適的藥物進行治療,例如喹諾酮類、氨基糖苷類等藥物雖耐藥率較低,但因其易對新生兒的軟骨、聽力等的發育產生不利影響,故應避免使用或者禁用[14-15]。

綜上所述,KP敗血癥患兒臨床表現無顯著特異性,多為多器官、多系統的受累,KP多來源于痰液、尿液,且具有較高的耐藥率,新生兒應選擇對于機體發育影響較小的抗生素進行治療,進而改善臨床轉歸情況,此外臨床上醫務人員需提升無菌觀念,進而降低新生兒感染的風險。