基于網絡藥理學及分子對接探討透膿散以IL-6為核心的免疫炎癥調控干預肉芽腫性乳腺炎的機制及驗證研究

劉春妘,劉曉菲,,3?,孫穎,陳翰翰,張麗美

(1.山東中醫藥大學,山東 濟南 250014;2.山東中醫藥大學附屬醫院,山東 濟南 250014;3.山東省中醫經典名方協同創新中心,山東 濟南 250014;4.山東省中醫藥研究院,山東 濟南 250014)

肉芽腫性乳腺炎(granulomatous mastitis,GLM)是特發性乳腺肉芽腫性炎癥的統稱,是一種罕見的不明原因導致的非干酪性肉芽腫和小膿腫局部化到乳腺小葉的疾病[1]。本病病因尚不明確,現代研究發現本病的發病與炎癥反應、泌乳素增高及自身免疫等原因相關[2-4]。

近代醫家認為本病的治療全程貫穿消、托、補三法,尤以托法為樞機,在急性期“清托”使癰瘍內消,遷延期可結合“補托”對伴發的痰、濁、瘀、毒起到消散作用,以加減透膿散配合其他藥物治療,臨床收效良好[5-6]。西醫關于GLM 的治療尚無統一標準,一般采用觀察、類固醇、手術干預或免疫抑制劑療法(例如甲氨蝶呤),手術切除不僅影響乳房外觀且復發概率高,患者大多難以接受[7]。因此保守治療顯得尤為重要,透膿散加減治療GLM 臨床療效較好,臨床治愈率較高。

因此,本研究借助網絡藥理學,研究透膿散治療GLM 的潛在作用機制,并利用臨床試驗驗證透膿散干預的以IL-6 為核心的免疫炎癥調控機制,現報道如下。

1 材料與儀器

1.1 主要儀器及試劑

RM2235 切片機(德國LEICA 公司);捷達光學顯微鏡550D(沈陽優軟科技發展有限公司);EG1150H型生物組織包埋機(德國LEICA公司)。

兔抗人IL-6 多克隆抗體(WL02841)、生物素標記山羊抗兔IgG(WLA037)、SP 免疫組化試劑盒(WLA044)、DAB 顯色試劑盒(WLA022)、PBS 緩沖液(WLA102)、檸檬酸鈉抗原修復液(WLA061)均為沈陽萬類生物科技有限公司產品。

1.2 透膿散制備

組方:黃芪30 g,當歸15 g,皂角刺9 g,川芎12 g和醋穿山甲3 g。全部中藥由山東中醫藥大學附屬醫院中藥房提供并進行統一煎制,每劑煎煮至400 mL,早晚兩次分服。

2 網絡藥理學

2.1 方法

2.1.1 篩選透膿散的活性化合物

采用中藥系統藥理學數據庫分析平臺(Traditional Chinese Medi-cine Systems Pharmacology Database and Analysis Platform,TCMSP),分別檢索“黃芪”“川芎”“當歸”“皂角刺”,因穿山甲為國家保護動物,且2020 版《中華人民共和國藥典》已將穿山甲移除,本著對稀有動物保護的原則,本研究未對穿山甲進行檢索及分析。根據口服利用度(OB)≥ 30%、藥類性(DL)≥ 0.18 的ADME 屬性值對中藥有效成分進行初篩,獲得其活性化合物[8]。

2.1.2 “藥物-化合物-靶點”網絡構建

查找活性化合物成分的靶點蛋白,黃芪皂苷Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及黃芪多糖應用Swiss Target Prediction 數據庫查找其靶點信息,運用Cytoscape 分析并構建“藥物-化合物-靶點”圖。

2.1.3 疾病靶點篩選及藥物疾病相互作用分析

在GeneCards、OMIM、TTD 疾病靶點數據庫[9]以“granulomatous lobular mastitis”為關鍵詞檢索疾病基因,藥物靶點和疾病靶點相互映射。將上述得到的潛在靶點從STRING 數據庫[10]界定“Homo Sapiens”得到蛋白相互作用關系,保存TSV 文件導入Cytoscape 運用BisoGenet插件進行拓撲分析。

2.1.4 繪制作用機制圖并分析其作用機制

將上述篩選得到的靶點信息導入DAVID 數據庫[11],界定P< 0.05,進行GO 及KEGG 富集分析,將富集分析結果進行整合分析,選取富集排名前20 名的條目,通過OmicShare 云平臺繪制GO-BP、KEGG 氣泡圖,并應用Cytoscape繪制通路靶點圖。

2.2 結果

2.2.1 透膿散活性化合物成分

通過TCMSP 分別檢索“黃芪”“川芎”“當歸”“皂角刺”后得到活性化合物,雖然黃芪皂苷Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的OB、DL 值較低,黃芪多糖未收錄入TCMSP,但這些成分均已被證實是黃芪的主要活性成分,因此也一同納入。透膿散中化合物共得到969 個,主要包括異黃酮、黃芪皂苷Ⅰ、Ⅱ、β-谷甾醇、槲皮素等。部分活性化合物見表1。

表1 透膿散部分活性化合物的基本信息

2.2.2 “藥物-化合物-靶點”網絡

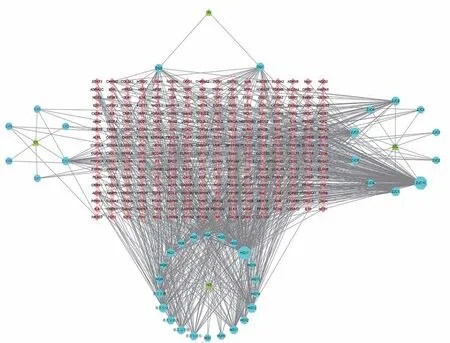

運用Cytoscape 軟件構建“藥物-活性化合物-靶點”圖,見圖1。該網絡共有261個相互作用靶點,網絡中綠色三角形代表透膿散中的藥物(CX 代表川芎,DG代表當歸,ZJC 代表皂角刺,HQ 代表黃芪),淺藍色圓形代表活性化合物,橙色菱形代表靶點基因。一個化合物可與多個靶點相聯系,與中藥多成分、多靶點的特點契合,靶點也并非單獨發揮作用,而是相互聯系、相互協作的關系。

圖1 “藥物-化合物-靶點”網絡圖

2.2.3 透膿散治療GLM的潛在作用靶點及拓撲分析

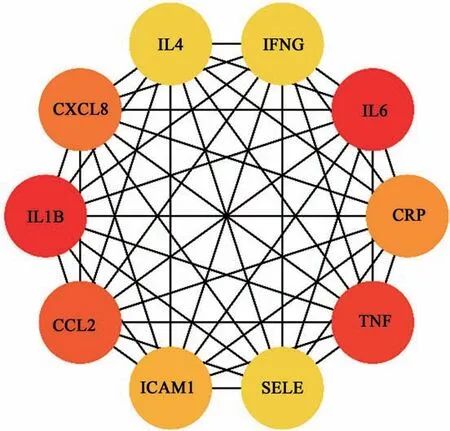

通過GeneCards、OMIM、TTD數據庫共檢索到79個GLM 的潛在靶點,與藥物靶點進行相互映射制作韋恩圖,共得到18個交集靶點,見圖2。將這18個靶點導入Cytoscape 運用BisoGenet 插件進行拓撲分析,得到PPI蛋白互作網絡圖,見圖3。根據Degree值篩選排名前10名的重要靶點,詳細信息見表2,靶點圖見圖4。

圖2 透膿散治療肉芽腫性乳腺炎潛在靶點韋恩圖

圖3 PPI蛋白互作網絡

圖4 網絡排名前10的關鍵靶點

表2 透膿散治療肉芽腫性乳腺炎的關鍵靶點信息

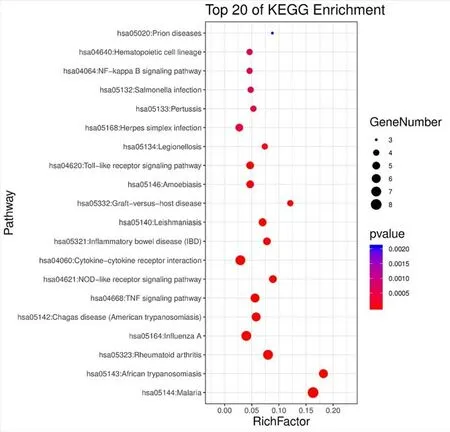

2.2.4 GO功能富集及KEGG信號通路富集分析

將潛在靶點提交至DAVID數據庫中,按照P< 0.05選取富集基因前20名進行分析。GO生物過程137條,主要涉及炎癥反應、免疫反應、MAPK 級聯和細胞凋亡等,見圖5。KEGG 信號通路36 條,主要涉及NF-κB信號通路、Jak-STAT 信號通路、TNF 信號通路、Toll樣受體信號通路和T細胞受體信號通路等,見圖6。

圖5 GO-BP氣泡圖

圖6 KEGG氣泡圖

2.2.5 繪制通路靶點網絡圖

根據蛋白與信號通路之間的關系,選取關鍵靶點,借助Cytoscape 軟件,繪制“靶點-通路”圖,見圖7。圖中可見靶點基因IL-6、TNF、NF-κB、Jak-STAT 信號通路與GLM 疾病相關性較高,且一個靶點與多條通路相互作用,體現了多靶點、多通路的共同作用機制。

圖7 “靶點-通路”圖

2.2.6 核心活性成分、靶點分子對接

利用Autoduck 軟件對核心活性成分與核心靶點進行分子對接,一般認為結合能 < ?4.25 kcal/mol則提示活性成分與靶蛋白有一定的結合活性,結合能 < ?5.0 kcal/mol 則提示活性成分與靶蛋白結合活性良好,結合能 < ?7.0 kcal/mol 則提示活性成分與靶蛋白具有較強的結合活性[12]。分子對接結果顯示,核心活性成分與靶蛋白的結合能均 < ?5.0 kcal/mol,具有良好的結合活性,見表3。用Pymol軟件將分子對接進行可視化處理,結果見圖8。

圖8 分子對接結果圖

表3 核心活性成分與核心靶點結合能

3 臨床驗證試驗

3.1 一般資料

依據治療組比對照組1∶1 比例優效性檢驗計算公式及文獻參考單純激素治療乳腺炎的有效率為60%。經PASS26.0 運算操作得出:實現80%的檢驗效能需要樣本量總量72,即治療組、對照組樣本量分別為36。因考慮脫落及失訪因素,擴大10%樣本量,最終確定總樣本量為80例患者。隨機選取80例2020年12月—2021 年12 月就診于山東中醫藥大學附屬醫院乳甲外科,病理診斷明確為GLM 患者并收集患者臨床基本情況。

3.2 納入標準

①臨床表現及彩超下均符合GLM 癥狀、經病理診斷確診為GLM 患者;②自愿參加本試驗,并簽署知情同意書,能配合完成調查研究者。

3.3 排除標準

①合并其他免疫相關、心血管、內分泌系統等嚴重原發性疾病者;②合并其他乳房疾病者;③已參加其他正在進行臨床研究試驗的患者。

3.4 剔除標準

①治療期間嚴重不良反應或自動退出者;②資料散失者、脫落病例。

3.5 方法

3.5.1 治療方法

治療組口服透膿散湯劑進行治療;對照組采用甲強龍(40 mg+0.9%NS 100 mL)靜滴3 d 后,改為口服甲潑尼龍片,起始劑量20 mg/d,持續口服2 周后減為16 mg/d。兩組患者的療程均為20 d。于治療前后分別采用空心針穿刺取得原腫塊組織。入組患者均知情同意,本研究已取得山東中醫藥大學附屬醫院倫理委員會同意,倫理批件號:(2020)倫審第(054)號-KY,臨床試驗網注冊號:ChiCTR2100050368。

3.5.2 檢測方法

將提取的組織包埋成病理蠟塊后切片,厚度約4 μm,采用免疫組化法染色,中性樹膠封片后,置顯微鏡下觀察。

3.6 統計學方法

實驗數據用SPSS 26.0 統計軟件進行分析,等級資料的對比采用非參數檢驗(Wilcoxon 秩和檢驗),治療前后平均灰度值的對比采用獨立樣本t檢驗。P< 0.05表示差異具有統計學意義。

4 臨床試驗結果

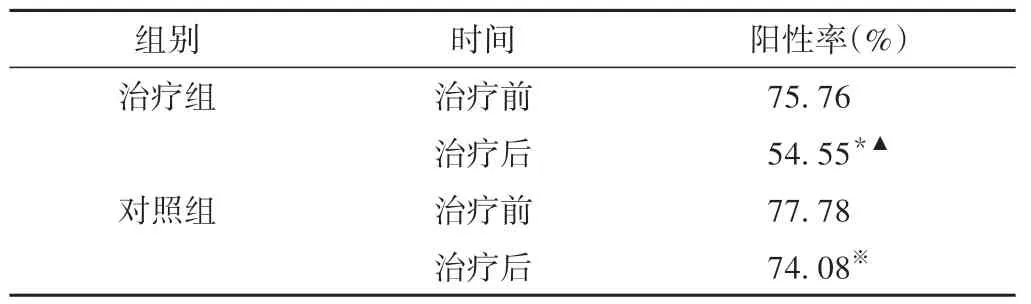

4.1 兩組患者治療前后IL-6的表達情況

治療前,治療組IL-6 陽性表達率為75.76%,治療后陽性表達率降為54.55%,差異具有統計學意義(P< 0.01)。治療前,對照組IL-6 陽性表達率為77.78%,治療后陽性表達率降為74.08%,差異具有統計學意義(P< 0.05)。治療后治療組IL-6 的陽性表達率與對照組比較,差異具有統計學意義(P< 0.05)。見表4和圖9。

圖9 治療組治療前后IL-6陽性表達情況(免疫組化SP法,× 400)

表4 兩組患者治療前后IL-6陽性率的表達情況比較

4.2 兩組患者治療前后TNF的表達情況

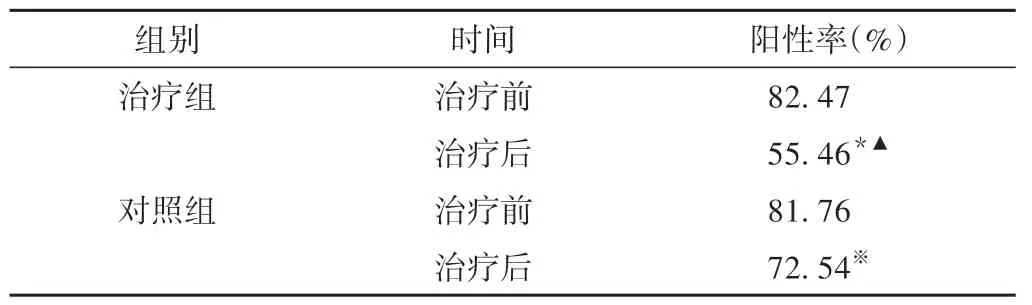

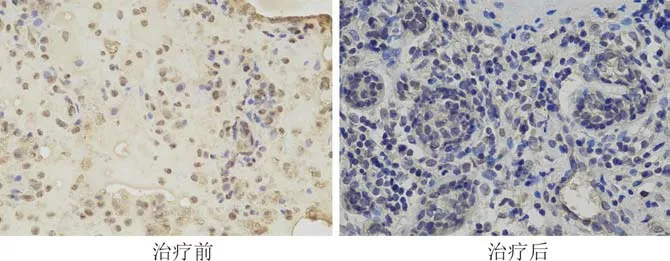

治療前,治療組TNF 陽性表達率為82.47%,治療后陽性表達率降為55.46%,差異具有統計學意義(P< 0.01)。治療前,對照組TNF陽性表達率為81.76%,治療后陽性表達率降為72.54%,治療前后差異具有統計學意義(P< 0.05)。治療后治療組TNF 的陽性表達率與對照組比較,P< 0.05。見表5和圖10。

表5 治療前后兩組患者TNF陽性率的表達情況比較

圖10 治療組治療前后TNF陽性表達(免疫組化SP法,× 400)

4.3 兩組患者治療前后IL-1β的表達情況

治療前,治療組IL-1β 陽性表達率為79.06%,治療后,陽性表達率降為52.85%,差異具有統計學意義(P< 0.01)。治療前,對照組IL-1β 陽性表達率為80.76%,治療后陽性表達率降為73.08%,差異具有統計學意義(P< 0.05)。治療后治療組IL-1β的陽性表達率與對照組比較,P< 0.05。見表6和圖11。

表6 兩組患者治療前后IL-1β陽性率的表達情況比較

圖11 治療組治療前后IL-1β陽性表達(免疫組化SP法,× 400)

5 討論

中醫學認為,本病關鍵在于氣血失和、陰陽失調,初期難以消散,中期散而不聚、難以透發,另有異物日久瘀積,煉液成痰,痰瘀互結形成腫塊,與西醫炎癥及自身免疫而致本病纏綿難愈的病因相契合。故本病治療應益氣和營、調和陰陽、托毒外出。透膿散方中黃芪益氣托瘡排膿、和營生血,當歸、川芎養血和營、調氣血之瘀滯,皂角刺、穿山甲活血消癰、軟堅散結,全方益氣和營、托里透膿,包含托、透治療思想,可使腫塊初期得以消散,中后期早日成膿,透膿外出,病灶由深變淺,趨于局限。

中藥復方具有成分多、通路多、靶點多的特點,其作用機制較難分析。而網絡藥理學可系統分析疾病的發病機制,與中醫辨證論治、整體觀念的治療思路相契合[12]。本研究借助網絡藥理學平臺,將“藥物、疾病、靶點、通路”相結合,并加以臨床驗證,為深入研究透膿散治療GLM的作用機制提供理論及臨床支持。

根據網絡藥理學分析研究,構建“藥物-化合物-靶點”圖,得到β-谷甾醇、槲皮素、山柰酚、谷甾醇、黃芪皂苷I、黃芪皂苷Ⅳ、黃芪多糖等關鍵活性化合物,且它們已被證實具有調節炎癥因子活性、抗氧化及參與機體自身免疫調節等作用[13-19],提示透膿散中的活性化合物可能通過參與調節機體免疫反應及炎癥反應,促進GLM病情痊愈或趨于好轉。

GO 功能富集分析表明,透膿散治療GLM 可能通過炎癥反應、免疫反應、MAPK 級聯等途徑。KEGG 信號通路富集分析表明,治療主要涉及NF-κB 信號通路、Jak-STAT 信號通路、TNF 信號通路和T 細胞受體信號通路等,且信號通路間存在多重交互作用。NFκB 信號通路在免疫應答炎癥信號通路中起重要作用,游離脂肪酸通過直接與TLR4 結合來激活髓樣分化因子88(MyD88)依賴性途徑,然后通過MyD88 和白介素1 受體相關激酶(IRAK)激活NF-κB,使p65 進入細胞核并轉錄激活下游炎癥因子IL-6,觸發免疫炎癥反應[20]。在GLM 發展階段,CD4+和CD8+細胞呈負相關,TNF-α 與CD4+細胞呈正相關,TNF-α 能誘導NFκB 信號通路的活化,活化調節炎癥反應的細胞因子IL-6 的表達,增加炎癥細胞的活性及聚集性[21-22]。IFN-γ 和IL-6 通過Jak-STAT 途徑發出信號,以IFN-γ優先激活STAT1和IL-6激活STAT3來調節基因表達,IFN-γ 也可以與IL-1β 結合來驅動IL-6 的產生,促進機體免疫炎癥進程[23-24]。

分子對接結果顯示,透膿散核心活性成分與IL-6、TNF、IL-1β、CCL2、INFG 和ICAM1 具有較好的結合能。臨床試驗結果顯示,透膿散可降低GLM 炎性組織中IL-6、TNF 和IL-1β 的表達,調節局部免疫微環境。結合網絡藥理學的結果,本研究初步驗證了透膿散治療GLM 可能通過調控NF-κB信號通路下游IL-6、TNF、IL-1β水平來調節免疫炎癥反應,然而透膿散治療肉芽腫性乳腺炎的作用機制仍需大量的體內外實驗闡明。