混合所有制、決策權配置與創新績效

摘 要:選取2014—2018年滬深兩市A股高新技術企業為樣本,研究企業決策權配置方式與企業創新績效的關系,并探討不同性質的實際控制人下,混合股權對企業決策權配置與創新績效關系的調節作用,以及不同決策權配置方式下,混合股權對企業創新價值創造作用的影響。結果表明,決策制定權與決策控制權分離會促進企業創新績效的提高。企業股權混合度對決策權配置方式與創新績效的關系起到正向調節作用,即股權混合度越高,決策權分離對企業創新的促進作用越強;決策制定權與控制權合一時,混合股權會更多地影響企業創新活動的價值創造效果。對于現階段正處于混合所有制改革的企業而言,研究結論為其提供了關于優化決策權配置方式和促進創新價值創造作用的有益參考。

關鍵詞:混合所有制;決策權配置;創新績效;企業價值

中圖分類號:F272? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2022)36-0106-07

收稿日期:2021-08-02

作者簡介:張家春(1992-),男,遼寧鐵嶺人,碩士研究生,從事企業經濟研究。

創新是保持國家經濟持續發展的動力,企業是創新的主體,所以企業如何進行創新性的活動受到了學術研究者的重點關注,如何提高企業的創新效率,保證創新效果得到實施,提高企業的價值,是當前學術研究者重點關注、討論最為熱烈的話題之一。但是,企業開展創新活動,受到多種因素的影響,尤其是需要特別注意企業所有權性質和企業結構,因為它們在根本上對企業資源配置的方式和企業治理制度起決定性作用[1]。其次,企業的所有權與股東管理者的行為具有直接關系,會影響企業管理者對企業創新活動的決策和執行。在黨的十八屆三中全會召開后,為推動國有經濟和市場經濟體制的發展,我國開始將國有經濟和市場經濟的融合進行混合所有制改革作為國有經濟改革的基本性發展目標。二者的融合將會對公司治理結構產生怎樣的影響,對決策權配置和創新績效有什么作用,是當前開展企業創新活動急需考慮的。故而,本文對上述問題進行研究,深入探討企業的決策權配置方式會對企業創新績效產生什么樣的影響,企業股權結構(混合所有制)對企業創新具有什么樣的作用,會帶來怎樣的經濟后果?為更好地解釋上述問題,本文以2014—2018年滬深兩市A股高新技術企業的相關數據為研究樣本,通過數學模型檢驗分析了決策權配置對企業創新績效的作用,從終極產權角度解讀了企業股權混合制對企業創新績效的調節效用,不同的決策權配置方式下股權混合度對企業創新績效所帶來的經濟后果。本文的研究目的在于:一是豐富當前學術界有關企業創新和公司治理的研究成果,說明企業不同決策權分配方式對企業創新績效的影響是不同的,企業創新績效的高低受企業股權性質和結構影響;二是本文從企業內部股權混合的角度探究了企業混合所有制革新對企業創新投資行為的影響,以及在企業治理體制改革中所起到的作用。

一、相關研究的回顧與研究假設的提出

(一)決策權配置對企業創新的影響

現代管理學認為,一個企業管理者要想將企業做大做強,真正做好企業“管家”這一工作,不僅要對物質薪酬制定相關規章條例,還要有更高層次的精神滿足,即提高企業的社會信譽度,保護企業社會公信力等。決策制定權和控制權的融合,能夠保證企業信息高效、快速在企業內部進行傳遞,企業管理者隨時掌控企業發展動態,保證在發生突發情況時,及時進行決策調整,調配相關人力、物力和財力來應對突發事件,保證創新活動得以順利進行。代理理論的研究則認為,當代企業所有權和企業經營權的分離,會導致企業所有者和管理者對于企業利益目標要求不一致,企業管理者可能存在機會主義行為[2]。其次,創新活動具有信息不對稱特點,企業管理者會利用個人社交圈、社會信息圈獲取到的第一手信息優勢來對企業相關創新活動決策進行調整,保證企業利益最大化,這種方式易誘發私利行為[3]。隨著企業決策制定權和控制權的融合,企業董事會的決策權被削弱,對于企業管理者的有效監督力度下降。當前我國尚處于經濟轉型階段,有關企業信息披露的體制還不健全,相關政府監督管理體制也存在一定問題和漏洞,這些因素都為企業管理者謀取私利提供了便利條件。但由于創新活動還具有投資和收益的偏態分布、高失敗率特點,使得企業管理者在進行決策時,為降低失敗投資對企業收益的影響,會額外增加相關投資項目來獲取收益,這使得企業經營風險增加[3]。所以,具有高決策效率的企業管理者對于創新投資的意愿小,進行創新投資積極性差。基于此,本文提出以下假設。

假設1:在其他條件均不發生改變的情況下,企業決策制定權和控制權的分離將會促進企業創新發展。

(二)混合所有制對企業決策權配置與創新績效關系的影響

黨的十九大報告提出,要持續深化對國有企業的改革步伐,推動混合所有制經濟發展,為國家培育具有國際競爭力的世界一流企業。由此可見,我國對于混合所有制的改革已引起國家領導層的重視,并開始由最初的“是否引入”轉化為“引入多少”,即“引入多大控制程度的非國有資本”來保證以創新為代表的企業在國際中的競爭力。為完全解決上述問題,我國開始對混合所有制企業股權結構進行調整,對此問題進行深度探究。針對此問題最早出現的理論為“混合寡頭”理論,認為所有制經濟結構中股權結構的變化會對企業創新行為產生一定影響[4]。陳林、王鳳生認為,在當前專利授權的制度環境內,混合所有制的專利授權行為模式與純國有、純非國有企業間本身就有一定的成本差,對于專利授權均衡是有一定影響作用的[5]。我國相關研究學者從終極產權理論視角以我國當前特殊的制度環境為研究背景,對當前我國上市企業的股權結構變化進行了研究分析。李維安認為,在不存在任何資本所有權歧視的條件下,當代企業的本質就是混合所有制,其發展關鍵在于企業所運作資本額內的多少投入資本是由民營資本管控的[6]。所以,從終極產權理論角度來說,對國有股權和非國有股權進行配比是保證混合所有制持續發展的關鍵。基于此,本文對二者關系進行了深入探討,研究分析了混合股權對決策權配置與企業創新績效關系的作用。

當前針對股權結構變化對決策權配置和企業創新績效關系作用的研究文章很多,有的學者是基于管理者的管理行為,對股東在董事會或企業管理者在企業創新活動中所起到的監督、激勵作用進行了探究;有的學者是基于企業股權結構變化對管理層權力的約束和企業創新績效關系的作用進行了探究,研究方向更偏向大股東管控、股東間的股權制衡等;還有些學者基于股權私有化或公有化角度,分別探究了不同企業產權性質的企業管理者對企業創新活動績效的影響[7]。換句話說,不同性質的企業的股東組成類型不同,他們在企業收益目標、風險偏好、信息渠道等方面存在一定差異,對于企業管理層的創新決策和其經濟后果所帶來的影響度的認知存在一定理解差異。所以企業最終審批通過的投資決策,往往是在對各方面利益相關者的偏好進行分析的基礎上所權衡出的結果[6]。其次,擁有公司實際管理權的股東是可以直接或者間接對董事會和公司管理層進行掌控的,擁有企業日常經營管理事務的權限,對企業發展戰略布局有直接影響。所以,不同的企業股權結構對企業實際管理者所擁有的公司管理、創新水平的作用是不同的。依照資源依賴理論,企業組織的發展是需要其他組織手中的外部資源進行支持的。以國有股權為控制性股東的企業為例來說,他們對于當地市場、政策變化、土地產權的變化更為了解,具有一定優勢,但由于其所承擔的政策性目標,使得其基于企業價值利益最大化所提出的經營目標是不允許企業開展多項創新活動的[8]。同時,受企業文化、知識和能力的影響,非國有性質的企業能夠實現對企業管理者的監督、激勵作用,但由于其公司治理、風險管理方面的制度尚不完備,使得在管理層上的監督力度小。綜上所述,大力推動混合股權發展,不僅能夠享受國有股權所具有的資源、技術優勢,推動企業文化、企業相關制度的完善,還能夠擁有非國有股權以利益最大化為基礎時對企業實際管理者的實時監督力度,在一定范圍內遏制代理問題,提高企業創新的效率。國有股權結構在非國有股權中的占比或者非國有股權在國有股權中的占比越大,說明混合的有效性越高,它在資源、監督、公司治理中所發揮的作用也就越大,對企業決策權的配置和企業創新績效之間的調節效用也會更加明顯。基于此,本文提出以下假設。

假設2:在其他條件均不發生改變的情況下,企業股權混合度越高,企業決策制定權、控制權的相互分離會更大程度地推動企業創新發展。

二、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文選擇2014—2018年連續通過國家新高技術企業認定要求的滬深兩市A股上市企業作為研究對象進行模型設計和數據分析。本文在研究開展進程中對數據進行了如下篩減:一是去除了存在主變量丟失的樣本數據;二是刪除了關鍵性財務指標數據不全或者數據不清晰的樣本數據;三是刪除了樣本數據研究期間發生過重大資產重組和公司相關主營業務發生變動的樣本數據;四是除去了ST、PT類企業;五是對所有具有連續性的變量分別進行了Winsorize處理(交互變量除外),分位為1%~99%,以此來降低樣本數據中存在異常的樣本對整個模型數據結果的影響。最終,本文得到了共有890個觀測值的面板數據集。然后對樣本數據進行了手工整理,將數據類型分為創新績效數據和混合股權數據兩種,樣本研究中的其他數據全部來自國泰安數據庫。

(二)變量定義

1.創新績效。企業開展創新活動的流程較為復雜,專家學者們對企業創新績效的測量還不具有一個專業化、標準化的考核機制。當前所推行的創新績效評價指標更加關注的是R&D資源投入量,它只是一種資源投入指標,而不是創新產出指標。如果企業過分重視R&D資源投入,是不能客觀、公正反映企業創新績效水平的,是會給企業管理者造成一定的片面化認識,形成一定誤導的。其次,部分專家學者使用專利作為對企業創新績效評價的指標也遭到一定非議,他們認為專利數據能夠客觀、公正反映此企業的創新性和活力度,但不應被作為企業創新產出的衡量性指標數據。因為當前我國大多數企業還不具有專利保護意識和相關知識產權保護意識,且專利相關機制不完備,故而專利數據不應被直接作為創新績效的評價指標進行評判[9]。對此,本文從創新產出角度出發,對企業創新水平的高低進行評判,并在專利數據基礎上增加了專有或非專有技術等資產,在學習以往學者相關研究方法基礎上,選擇技術資本、資產總額的比值作為衡量企業創新績效的代理變量。

2.決策權配置。對于決策權配置應該如何衡量,應使用怎樣的衡量標準還未出臺。當前普遍是把董事長、總經理由同一人進行擔任作為代理變量進行衡量:若一個人同時擔任兩個職務,說明決策制定權和控制權的分離度低;反之,則說明決策制定權和控制權分離度高[10~11]。所以,本文通過借鑒相關研究方法,將董事長、總經理兩個職務是否由一人進行兼任,作為企業決策權配置的衡量標準。

3.混合股權。本文研究結論借鑒了LLSV和高闖等學者的研究文獻,對我國經濟環境的混合股權結構變化進行分析,就是對股權結構中的國有性質和非國有性質配比進行研究分析。本文從終極產權理論角度出發,對樣本數據的前十大股東企業的股權性質進行了劃分,然后通過計算將其作為混合股權的代理變量進行分析。具體計算方式如下:首先對股權控制鏈中樣本企業的前十大股東的企業股權性質進行分析,然后再加總計算國有性質股權和非國有性質股權在企業股權中的比例,最后結合樣本企業的實際需要,在考慮企業實際控制人性質的情況下,對國有股權比例和非國有股權比例進行分析比對。

4.控制變量。研究結果表明,如果企業規模較大,創新資源的優勢更為明顯,但可能面臨創新效率低、市場反應滯后的困擾;一個企業在創新活動中的投入量越多,越會傾向于利用財務杠桿,但由于其存在較高的財務風險,所以對企業創新績效也存在影響;企業盈利水平的高低會影響企業創新活動現金流的情況,企業管理者迫于企業經營壓力,也會更多地將企業資金、物力等投向給企業帶來短期利益的項目;有形資產投資對企業創新活動也存在一定的擠出效應;一個企業成立時間的長短對企業創新經營的積累和創新實力的積累具有一定影響;如果市場內的競爭越激烈,企業進行創新活動的積極性越高;一個企業董事會的規模越大,董事會成員越多,企業進行創新決策的效率就越會受影響,并可能被降低,但也可能激發企業創新的積極性,保證創新決策的科學性。所以,本文選擇企業規模、企業資本結構、盈利能力、有形資產比重、企業成立年限、市場競爭力高低和企業董事會規模大小作為控制變量進行模型分析[1]。除此之外,本文還單獨設立了行業和產權性質等虛擬變量,研究分析主要控制變量在不考慮行業環境變化和產權效率時的實際影響,各變量定義見表1。

(三)模型構建

為保證模型的真實性,本文組建下列模型對研究假設進行驗證:模型(1)是用來檢測企業決策權的不同配置方式對企業創新績效的作用是怎樣的,是積極的還是消極的;模型(2)綜合考量了混合股權對企業決策權配置和企業創新績效關系的影響。

IPit=α0+α1DMA+α2Control variablesit+μit(1)

IPit=α0+α1DMA+α2MO+α3DMA×MO +α4Control variablesit+μit(2)

其中,IP為企業創新績效,DMA為決策權配置,MO為股權混合度,Control variables為控制變量。

三、實證分析

(一)描述性統計

表2列出了模型在進行實證分析過程進行描述性分析所得到的描述性統計結果。IP均值為0.0557,且所得到的模型樣本IP值為將樣本數據放大10倍后所取得的效果,遠低于國際公認2%的要求,這說明模型中所列舉的樣本企業在市場中具有較弱的競爭能力。DMA均值為0.792,說明模型中有79%的樣本企業的董事長、總經理均為兩人負責。MO均值為10.17,標準差為17.25,說明模型中所列舉的樣本企業在股權混合度方面存在較大差異度。其次,通過對控制變量統計結果的研究分析可發現,模型中所列舉的樣本企業的規模大小、資本結構、營運能力、市場競爭程度、董事會規模等標準差均不大,這說明樣本企業的上述控制指標趨于平穩,僅少量企業存在明顯的個體化差異。

(二)回歸結果分析

表3列出了模型的回歸結果。從表3中模型(1)所得到的回歸結果來看,1%置信水平下,DMA與IP間的系數為0.015,為絕對的正相關關系。這說明企業決策制定權和控制權的相互分離是能夠在一定程度上提高企業創新績效的,即一個企業決策權分離度提高,能夠在一定程度上緩解企業的代理問題,推動企業創新活動的開展,此結果很好地論證了假設一。模型(2)表明在10%置信水平下,DMA×MO與IP為正相關,混合股權可以促進決策權配置和企業創新績效間的正向關系,進一步推動企業創新活動的開展。因此,推動企業混合股權,能夠促進企業資源、技術、效率優勢相互融合,推動企業創新活動發展,此結論證明了假設二是成立的。除此之外,在1%置信水平下,模型(1)的擬合優度為0.054,模型(2)的擬合優度為0.0558。這表明,模型假設的回歸檢驗方法具有一定的統計意義和經濟意義。

(三)進一步分析:不同決策權配置下檢驗創新的價值創造作用

企業的首要目的是獲取收益,它是一個經濟性的組織機構,開展企業創新活動,能夠保證他在競爭力度高的市場中以自我獨有的優勢占據一定市場地位,并提高企業在市場大環境中的價值。根據內生增長理論,推動企業創新活動的開展,是保證企業價值的內源性動力。開展企業創新活動,就是提高企業的技術水平,積極研發新技術、新工藝,增加企業收益,提高企業生產效率,實現企業生產成本的降低,推動企業規模經濟發展。競爭優勢理論也認為企業應加大對新技術的研發和應用,能夠保證企業掌握一定核心技術,形成技術壁壘,在市場上形成無法替代的競爭優勢,提高企業價值。根據上述分析,本文進一步探究了不同決策權配置方式下,股權混合度會對企業創新的價值創造作用產生怎樣的影響。

當前,大部分學者是通過會計收益或者市場價值來測定某一企業的價值。但會計收益中的ROA、ROE等指標包含大量的與主營業務無關的利潤值,且多屬于事后指標,易受管理層的操縱,所以使用此類指標對企業價值進行衡量的方式是不可行的。故而,本文借鑒楊典在《公司治理與企業績效》文章中所提到的研究方法,以企業的成長能力和長期的市場價值為基礎,選擇托賓Q值對企業的價值進行研究分析[12]。具體的計算公式為:Tobin Q=(股權市值+凈債務市值)/期末資產總額,以流通股的股價來替換股權市值測算部分中的非流通股市值。

構建如下模型:模型(3)針對企業創新績效對企業價值所產生的影響量進行考核;模型(4)針對股權混合度是否會對企業創新績效與企業價值間的關系產生影響進行研究分析。

TobinQit=α0+α1IP+α2Controlvariablesit+μit(3)

TobinQit=α0+α1IP+α2MO+α3IP×MO +α4Control variablesit+μit(4)

其中,Tobin Q為企業價值,IP為企業創新績效,MO為股權混合度,Control variables為控制變量。

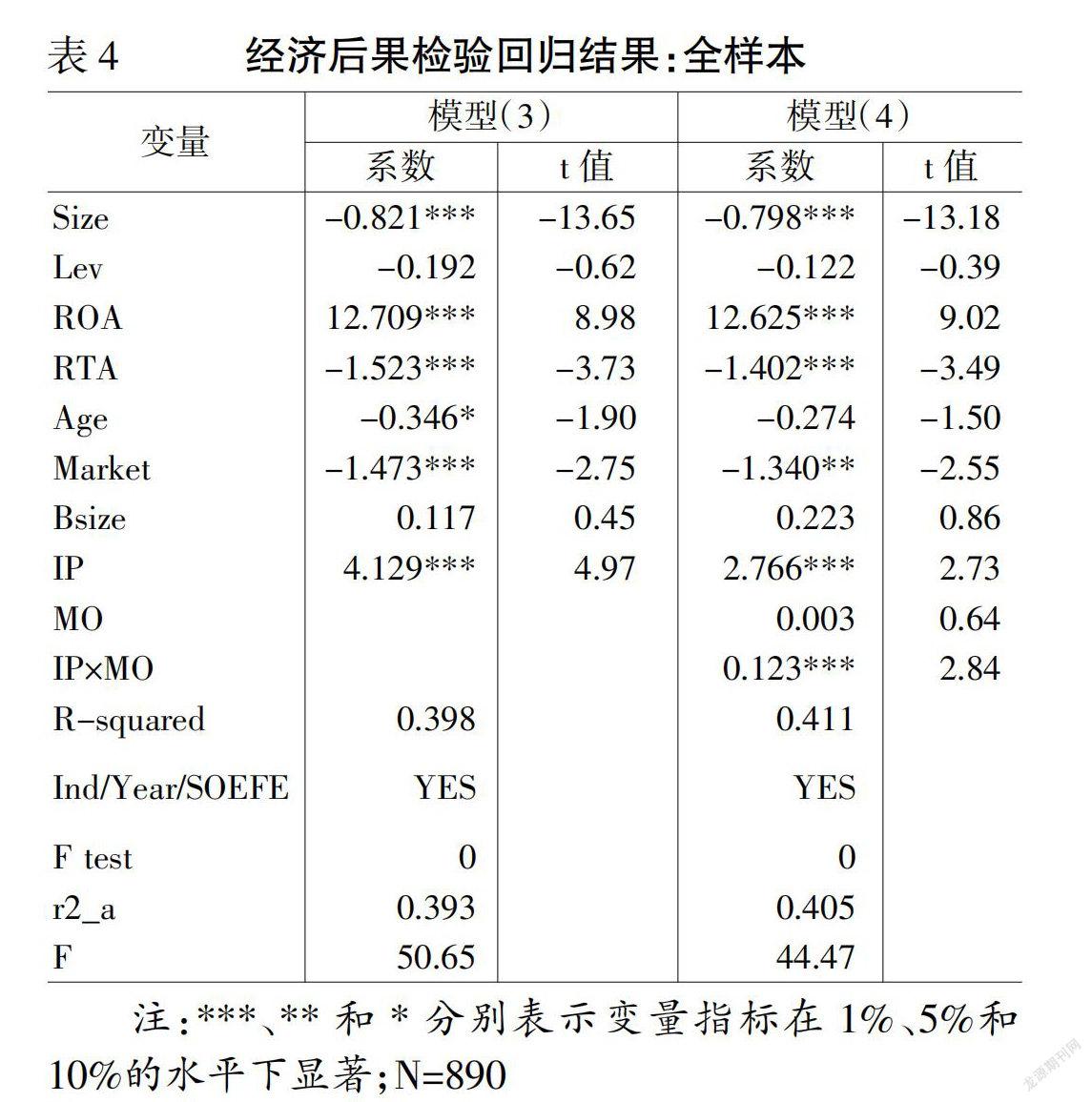

表4是采用全樣本進行回歸檢驗的結果。依照表4中模型(3)的全樣本回歸結果發現,在不對決策權配置

方式進行考慮的前提條件下,在1%的置信水平下,IP與Tobin Q為絕對的正相關關系,說明企業創新績效越高,企業的價值越大,即開展企業創新活動能夠提高企業的價值。模型(4)中,在1%置信水平下,IP×MO與Tobin Q是正相關的關系,說明一個企業股權混合程度越高,越有利于企業通過開展創新活動提升企業價值。通過回歸結果還可知,Size、ROA、RTA、Age、Market等控制變量均與Tobin Q值為顯著相關的關系,表明這些變量因素對企業價值也具有一定影響作用。

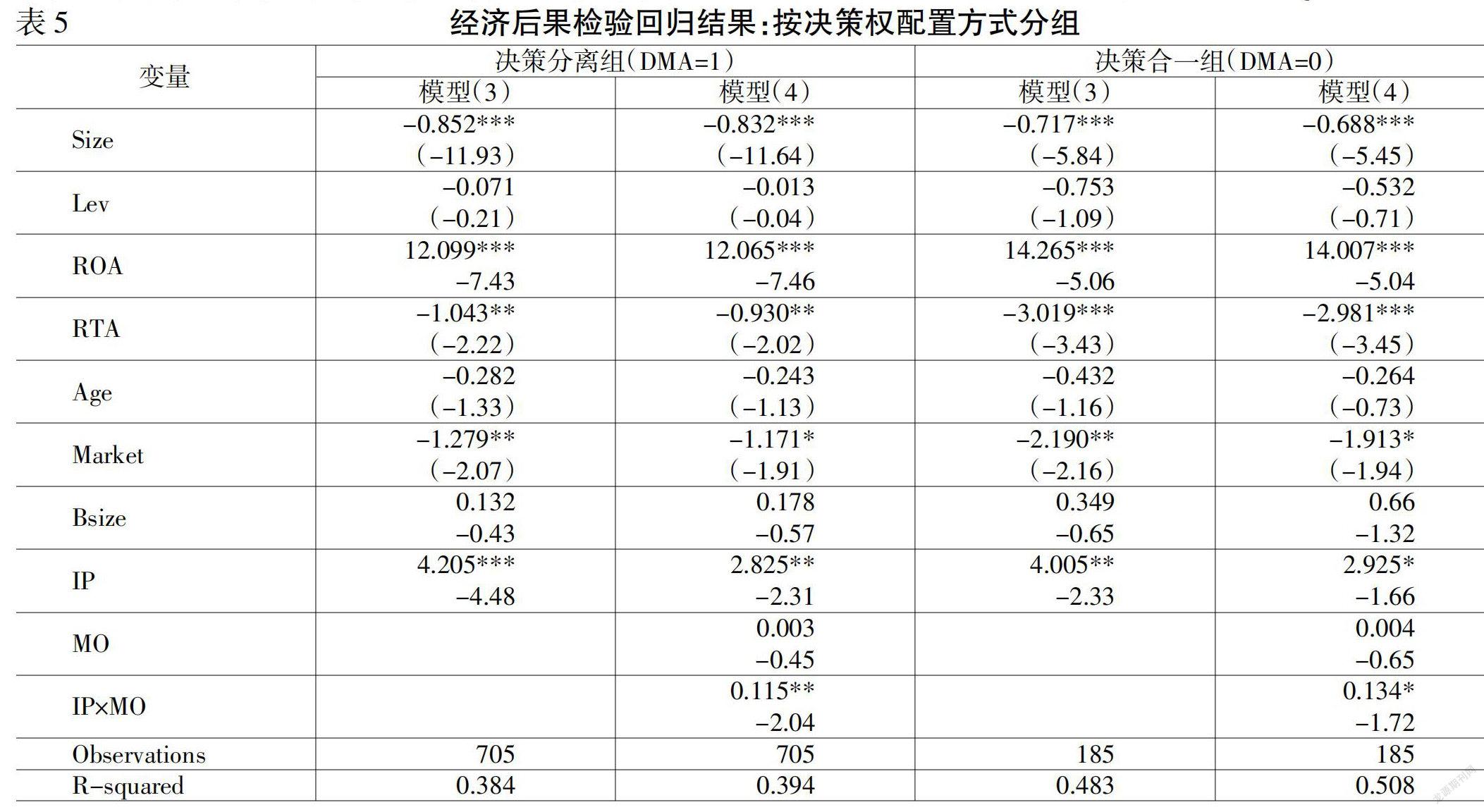

表5為對決策分離組和決策合一組分別回歸的結果。通過表5的分組回歸結果可知,不管決策制定權和決策控制權是否分離,IP與Tobin Q均是正相關的關系。這說明開展企業創新活動,能夠在一定程度上提高企業的價值,且決策權分離組中,開展企業創新活動,對于企業價值的提升,企業利益的貢獻要明顯高于決策合一組(4.205>4.005),表明推動企業決策權分離,是能夠促進企業創新活動的價值創造的。同樣的,在兩組檢測樣本中,IP×MO與Tobin Q為正相關的關系,股權混合程度越高,企業開展創新活動的企業價值創造效果越好。通過回歸結果還可知,在混合股權的調節作用下,決策合一組開展創新活動給企業創造的價值明顯高于決策分離組,且混合股權對此作用的調節效果更為顯著(2.925>2.825;0.134>0.115)。本文認為,發生上述差異的原因有幾點:一是企業創新活動存在一定的信息不對稱性,容易發生企業管理者使用自我職權,為個人謀取利益,損害公司利益的情況。當企業決策制定權與決策控制權發生分離后,能夠對企業管理者的管理權力產生制衡,對管理者形成有效監督。企業管理者僅可依照企業股東大會所有股東的意愿對企業進行管理經營,避免代理問題的產生與“一言堂”的出現,能夠保證企業創新投資決策的合理性、科學性,進一步提高企業價值。二是國有股權和非國有股權分別擁有不同的優勢。大力推進企業混合股權發展,能夠為企業提供相關資源、技術、資本、制度優勢,推動企業內部治理體制、決策體制高效化、合理化。所以在決策權合一的條件下,推動混合股權的發展,有利于加強對企業管理者的監督,提高對公司管理層權力的制衡,推動企業創新活動的大力開展,為企業創造更多的價值。

(四)穩健性檢驗

為保證本模型所得到的研究結果的真實可靠性,本文再次對模型的檢驗結果進行了時滯效應檢驗。本文認為,創新活動作為推動企業可持續發展的一項戰略性決策,進行時滯效應檢測分析,能夠保證實驗結果更加真實、準確。所以本文選擇企業滯后一期的數據進行檢驗分析,回歸檢驗結果與之前的研究結果差異度不大,保持在合理的范圍內,表明本文的研究結論是真實的、可靠的。

四、研究結論與建議

本文以滬深股市高新技術板塊的A股上市企業作為研究對象進行分析,同時搜集、整理了研究對象2014—2018年度的所有財務數據,對研究對象在推進企業混合所有制過程中,決策權配置、企業創新績效與它們的關系進行研究,并在模型中以決策制定權和決策控制權的是否相互分離作為分組標準,研究分析股權的不同混合方式對企業創新活動所帶來的企業價值的影響。本文的研究結論如下:一是企業決策制定權和控制權相互分離,與企業創新績效為正相關。推動企業決策制定權與控制權的相互分離,能夠促進對企業管理者的監督和制衡,提高企業創新水平。二是推動混合股權結構,對企業決策權的相互分離與企業創新績效之間的正相關關系具有積極的、正向的調節作用。不同性質的企業能夠通過股權混合制,提高對企業相關資源的利用,提高公司治理作用,提升企業創新決策的效率性、科學性。三是企業創新績效與企業價值為正相關。現代企業在發展過程中,能夠通過開展創新活動來提高企業的價值。四是企業股權混合的程度越高,企業通過開展創新活動所創造的企業價值越大。同時與決策權分離相比,當決策制定權與控制權相互融合時,混合股權在企業創新價值創造上擁有更強的調節作用。

對于我國當前正處在經濟轉型過程中的企業來說,本文的研究分析為企業治理提出了更多的研究思路和方向,對于如何提升企業創新績效和企業價值具有一定實踐意義,對于企業在貫徹、落實十九大所提出的“深化國有企業改革,發展混合所有制經濟”戰略部署要求方面提出了具體化的政策指向。根據本文的研究結果,提出以下建議。

第一,政府相關部門要持續對創新市場進行優化,對企業進行創新活動提供政策扶持,通過市場的向導作用、政策的保障作用,給企業提供資金支持,為企業開展創新活動打造健康、公平的市場環境和法律環境。在新召開的十九大會議上,國家領導人分別從以下四方面對如何實施創新驅動發展、推動創新型國家建設給出了具體化的舉措:一是針對瞄準世界科技前沿、具有引領性的國際基礎研究進行科技創新;二是推動現實生產力的轉化,推動國家經濟向全球價值鏈中具有高中端的應用型基礎科技創新;三是調動企業創新的積極性,推動科技成果向科技體制進行轉化的機制創新;四是培育具有創新意識、掌握一定創新技術的創新人才,組建創新團隊,為企業創新活動提供科技人才保障。國家領導人所提出的創新舉措,兼顧了創新的“軟件”和“硬件”,相信上述政策的實際落地和實施,將會極大程度激發我國企業的創新活力,推動現代企業的新一輪發展。

第二,不斷完善公司治理機制,對公司管理層的管理權限進行合理優化配置,科學、合理的公司內部管理體制能夠有效緩解管理層權力尋租問題,提升企業內部的創新動力,增強企業創新決策的科學性、合理性,保證公司創新活動的效率和效果。對此,要不斷完備企業董事會的組織框架及人員職能,使董事會的決策、監督作用得到充分的發揮,合理優化企業決策體制,緩解企業管理層的機會主義行為,推動企業相關戰略的實施。只有這樣,才能夠真正實現外部市場制度環境和公司內部治理決策的不斷融合,推動企業基礎股權結構發揮作用,推動公司治理和決策體制的完善化。

第三,持續加大對國有企業改革的力度,這是保證我國企業創新力的關鍵點。在推動企業混合所有制革新過程中,要持續優化企業的股權結構,真正發揮股權結構的作用,國有股權所帶來的資源優勢和技術優勢,以及非國有股權的競爭意識和創新活力都要充分利用起來。所以,持續推進建設多種資本產權保護機構,加快相關研究工作的實施進度,完善不同性質的資本產權法律體系,推動不同性質股權結構的融合,改革現有國企現代企業制度。其次,推動混合所有制改革發展,推動不同性質的股權結構優化,不僅僅是企業資金方面的融合,還要推動企業內部各種資本、技術等要素的優化配置。同時,與財力、物力、人力等傳統化的資本要素相比較,技術、知識、信息等要素在企業創新活動進行中所發揮的邊際貢獻更高。對此,在推進混合所有制進行革新的進程中,要增加對技術、知識、信息等新興資本要素的關注度,實現傳統資本要素和新興資本要素的合理、有效融合,真正提高企業的價值。

參考文獻:

[1]? 吳延兵.不同所有制企業技術創新能力考察[J].產業經濟研究,2014,(2):53-64.

[2]? Jensen Michael C,Meckling William H.Theory of the firm:Managerial behavior,agency costs and ownership structure[J].Journal of Financial Economics,1976,(4):305-360.

[3]? David Aboody,Baruch Lev.Information Asymmetry,R&D,and Insider Gains[J].The Journal of Finance,2000,(6).

[4]? Yuriy Gorodnichenko,Monika Schnitzer.FINANCIAL CONSTRAINTS AND INNOVATION:WHY POOR COUNTRIES DON’T CATCH UP[J].Journal of the European Economic Association,2013,(5).

[5]? 陳林,王鳳生.混合寡頭理論研究進展[J].經濟學動態,2017,(1):125-136.

[6]? 李維安.深化國企改革與發展混合所有制[J].南開管理評論,2014,(3):1.

[7]? 李長青,周偉鐸,姚星.我國不同所有制企業技術創新能力的行業比較[J].科研管理,2014,(7):75-83.

[8]? 李文貴,余明桂.民營化企業的股權結構與企業創新[J].管理世界,2015,(4):112-125.

[9]? 陳勁,陳鈺芬.企業技術創新績效評價指標體系研究[J].科學學與科學技術管理,2006,(3):86-91.

[10]? 劉慧龍,王成方,吳聯生.決策權配置、盈余管理與投資效率[J].經濟研究,2014,(8):93-106.

[11]? 高闖,郭斌,趙晶.上市公司終極股東雙重控制鏈的生成及其演化機制——基于組織慣例演化視角的分析框架[J].管理世界,2012,(11):156-169.

[12]? 楊典.公司治理與企業績效——基于中國經驗的社會學分析[J].中國社會科學,2013,(1):72-94+206.