淺談奧爾夫音樂對高職學前教育學生音樂應用能力的要求

劉 婕

(廣州華立科技職業學院 廣東廣州 511325)

《幼兒園教育指導綱要(試行)》指出:幼兒園的教育是啟蒙性的、全面性的,是基礎教育的重要組成部分,是我國學校教育和終身教育的奠基階段。幼兒園要根據教育目標,選擇適合幼兒發展的教育方式和教育內容,通過音樂教育培養幼兒健全的人格,使幼兒得到更好的發展。因此,我國現階段的幼兒園教育更偏向全面性和趣味性,力求最大限度地保留孩子們童真的同時,引導孩子們對生活產生初步正確的認知進而開發創造力,成了主流的教育方向。而在幼兒園教育體系中,奧爾夫音樂是符合綱要要求且比較新穎、專業性更強和特別的存在。

一、奧爾夫音樂教育思想體系的關鍵理念

1.奧爾夫音樂教育思想體系的核心——“整體的藝術”

奧爾夫音樂教育起源自德國,是由德國著名兒童音樂教育家、音樂戲劇家和作曲家卡爾·奧爾夫先生創辦,進而影響全世界。起初,奧爾夫先生從小喜愛欣賞古典音樂、木偶劇、戲劇類,經過一段時間的推移,擁有深厚藝術底蘊的奧爾夫先生受到了如舞蹈家羅西· 京特、“藍騎士”藝術等當時先進藝術家的影響,在豐富自己的藝術鑒賞能力之后,打開了對新領域的探索:開始了變革音樂教育的一系列嘗試,探求音樂與動作、音樂與嗓音、音樂與樂器的融合,慢慢形成了一種綜合的音樂風格—“整體的藝術”。“整體的藝術”的概念的提出,是奧爾夫先生在音樂教育變革領域的一次里程碑,因為從大背景來說,20世紀初整體的音樂領域就從統一的音樂風格慢慢地變得多元化,而“整體的藝術”作為一顆新星,從單一的藝術領域跳脫出來,更多強調追求的是一種綜合性的實踐,因此奧爾夫先生將這種理念從音樂廳里搬出,轉移到了學校的教育課堂,從此,“整體的藝術”正式進入學校的音樂教育領域,并且定位從兒童開始[1]。

2.奧爾夫音樂教育思想體系的重要理念——“原本性”

瑪麗·維格曼,以她為代表的新德國舞蹈在20世紀20年代風靡一時,與以往的舞蹈不同的是,瑪麗的舞蹈更強調以身體來做音樂,自然的、原本地去舒展自己的身體,跟隨著音樂自由舞動。這樣的觀點與創新,與當時的舞蹈主流芭蕾舞是背道而馳的,傳統芭蕾舞講究克制與規范,這種“腳尖的藝術”是建立在腳的5種基本位置、3種基本舞姿上的,外開、伸展、繃直需要通過一次次嚴謹的訓練來達到,血與汗交織的童子功能為觀眾帶來一種平衡的美。但正是因為這種嚴格的舞制,使得人們的天然性受到了不小的限制,不能隨意表達自己的內心、要為塑造角色而努力、不可偏差一分一毫,因此,足尖鞋也被視為對舞者的一種桎梏。但瑪麗的新德國舞蹈完全不同,對肢體的釋放,以心出發的核心觀點再加上融入不同國家的打擊樂器在當時轟動一時,影響范圍很廣,當這種新穎的觀念被奧爾夫知曉后,與他對于想表達的整體性和自然性不謀而合。在此基礎之上,節奏、歌唱、舞蹈重新組合并且完美統一,同時要遵循從感性到理性的原則,調動五感,引導全體兒童參與活動,主動去唱、跳、拍打、玩。在整個課堂設計中,孩子們在老師的引導下,以他們自己為主體,教與學融合在一起,在啟發中去抒發最真實、最自然的情感,通過最原始的方式直接去感知和探究音樂,這就是奧爾夫提出的“原本性”概念[2]。

二、高職學前教育系教學相關探討

1.高職學前教育系學生基本現狀

高職學前教育系是培養合格的、適應社會學前需求人才的重要陣地之一,學生們在高考后進入高職,希望通過三年的高職學習和實踐經歷能掌握對接社會工作的技能,并且在實習及面試階段獲取一份稱心如意的學前教師工作。學前教育系相對其他工科類專業較特殊,因為未來將要從事的是教師類的工作,因此學生中從性別比例上來看,女生居多,特別是幼兒園這一類的學前教育,“男教師”少見,“女教師”則非常普遍,社會認可度也更高。因此,高職中的學前教育女生比例幾乎達到了98%。女生多,帶來的好處便是課堂氛圍較好,女生天然的性格和對此專業的接受程度,會讓整個課堂成果達到老師們經常說到的“好教”,但同樣,女生多的課堂也會帶來一個問題,那就是課堂氛圍不容易活躍,需要經過一段時間,才能將女生的“害羞感”與“表達感”互相平衡。

再者,從音樂角度來說,因為音樂是一個獨立的、完整的體系,講究樂感、節奏感、技術技巧互相結合,而為了達到一定的境界,從小刻苦的練習必不可少。熟能生巧是音樂唯一的學習道路,正因為音樂有這樣的特質,因此音樂學院的學生們在進入音樂學院之前,往往已經經過了長期的、大量的音樂知識的堆積,甚至很多人從4歲便開始學習樂器,一直勤于練習,不停地精進自己的技術,才能保證在高考時順利通過藝考進入夢想的院校。因此,真正的音樂生在進入大學前,已經具備了不少的音樂知識,像五線譜、節奏型、樂理知識、視唱練耳這種音樂基礎理論更是滾瓜爛熟。但高職的學生不一樣,高職的學生,尤其是學前教育系的學生,高考時不需要參加藝考,因此大部分學生在入學前是完全沒有學習過音樂的,對音樂知識的掌握僅限于小學、初中、高中時代音樂課上老師講過的內容,好一些的,可能參加過合唱團,再好一些的,可能從小學習過某種樂器,但因為各種各樣的原因,都沒有堅持到底。但就算是這樣,在一個50人左右的班中,往往也就只有1-2位屬于再好一些的類別。因此,在學前教育系的課程設置中,會把奧爾夫音樂教育作為專業課放在大二進行,在學生們剛進入高職的時候,更多的是安排如樂理、視唱練耳、鋼琴認譜這一類的音樂課程,為的是讓學生們掌握音樂基礎知識[3]。

2.奧爾夫音樂教學體系中動作造型對音樂知識積累的要求

奧爾夫音樂體系是成為一位合格的學前教育教師須學習掌握的科目之一。在學前教育另一門課程—幼兒園活動設計中,教案的寫作、活動的編排、互動的能力與奧爾夫音樂體系是基本一致的,唯獨不同的點就在于奧爾夫音樂強調的是音樂這一領域下的活動設計能力。這樣,就不得不思考一下奧爾夫音樂教學體系對音樂知識能力積累的要求是什么了。通過分析高等院校學前教育教材《奧爾夫音樂教學法》可以得知,奧爾夫的教學目標主要集中在以下幾個板塊:奧爾夫音樂游戲、嗓音造型、動作造型、器樂造型及綜合課程要求。其中,動作造型是奧爾夫最具代表性的板塊。因為動作源自我們的原本性,跟隨音樂進行體態律動,是一件水到渠成的事情,而且也完美符合奧爾夫“從感性到理性”的觀念。更特別的一點,就是奧爾夫在動作造型這一板塊創造了“聲勢”。

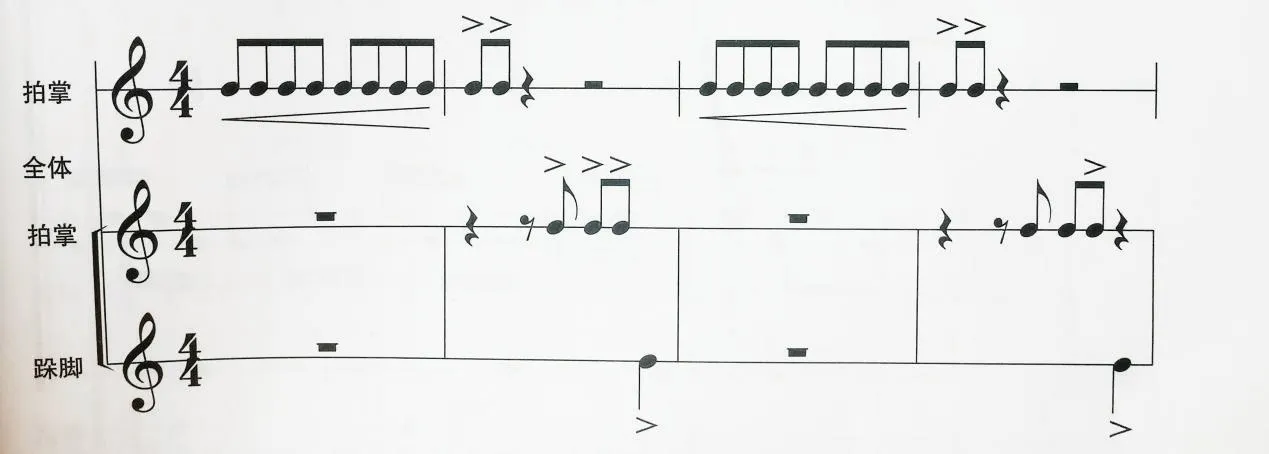

“聲勢”被譽為人體的天然樂器,其實就是通過身體部位的運動來發出聲響,最后再與音樂進行配合,達到對于聽辨、節奏感、想象力、創造力的訓練,因此它被譽為是世界上最實用、最高效、也最容易讓孩子們接受的一種教學手段。奧爾夫設計的傳統聲勢只有四個動作,那就是“捻指”“拍手”“拍腿”“跺腳”。通過這四個簡單的基礎動作,教學者需要配合選定的音樂片段,根據音樂片段中的節奏型,設計不同聲部相互配合的聲勢圖,再根據聲勢圖的內容,依次教給分好組的小朋友們,通過練習,達到不同動作之間的配合,最后在動作和游戲的過程中幫助讓孩子們掌握音樂中的節奏、與其他小朋友合作的概念[4]。

因此,要想成為具備能運用“聲勢圖”教授“聲勢”的教師,首先,要具備看樂譜的能力,包括五線譜和簡譜,雖然是在相對簡單的兒歌中挑選目標曲目,但識譜是必不可少的;第二,要具備看節奏譜的能力,節奏譜是在五線譜五條線的基礎上,簡化為一條線,只標注每個音的節奏,而不強調音高的譜子;第三,要熟練掌握各種節奏型的互相配合,8分、16分、前8后16、附點、切分、休止符,這些兒歌中常見的節奏要能熟練運用;第四,就是聲部與聲部之間的配合編配了,就好像是合唱團分為女高、女低、男高、男低四個聲部一樣,在聲勢中,“捻指”“拍手”“拍腿”“跺腳”也可以看做是對應合唱團中的四個聲部,如何將這四種動作配合在一起,編配出合適的動作四聲部,而不是單一的從頭拍到尾的模式,這就對學生們在音樂知識上提出了更高的要求[5]。

譜例1:節奏回旋曲(選自奧爾夫《學校音樂教材》精選—為兒童的音樂,廖乃雄 譯配

3.教授奧爾夫音樂動作板塊時的注意事項

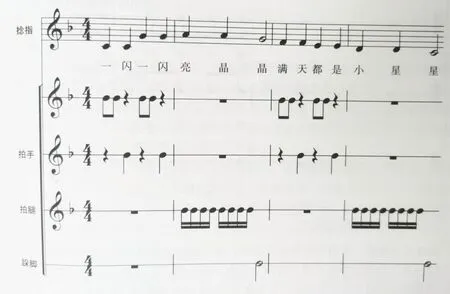

從二(2)中的分析和教學大綱中我們可以看出,動作板塊最終要的就是要培養學生掌握“聲勢”,而“聲勢”板塊最核心的便是具備對“聲勢圖”的編寫和應用能力,再結合二(1)中高職學生的現狀,教學上最重要的就是一定要把握循序漸進的原則。在設計整體教學計劃的時候,可以先從復習識譜入手,進而回顧兒歌中經常出現的節奏型,再來一定要強調“聲勢圖”的設計必須按照所選兒歌進行。例如《小星星》,以4/4拍號來說,整首曲子旋律以4分、2分節奏型為主,那么設計聲勢圖動作的時候,可以設計4分、8分、16分等進行不同的組合,但一定要考慮動作完成的難易程度,兒童做動作的反應能力,再根據教學針對的兒童年齡層,做出適合的編配。

譜例2:《小星星》編配示范(選自《奧爾夫音樂教學法》,楊紅麗、付成偉、陳翔主編)

還有一點需要注意的便是開發學生們的創新能力。奧爾夫音樂教學體系反復強調的便是對創造力的引導,正如陶行知說過的一句話:“我們發現了兒童有創造力,認識了兒童有創造力,就須進一步把兒童的創造力解放出來。”而作為將來會去引導兒童發展創造力的學前教師,首先自己就要進入兒童的世界,用他們的思維方式去思考問題,順著兒童的思維方式進行引導,而不是強硬地判斷“對”與“不對”,盡最大可能地打開自己的思維維度,可以天馬行空一些,在必要的時候代入需要教授的知識。這是關鍵的一環,是在高職課堂中必須完成的。國外的奧爾夫大師課堂就十分注重這一點,教授們往往是讓學生先把自己變成以后要教授的兒童,先仔細觀察兒童的行為方式,再沉浸式的體驗兒童的課堂,用兒童的垂直思維方式和原本性動作結構去丟絲巾、轉圈、回答問題。沉浸過后,再回到自己的年齡層去反思剛剛的經歷得出接下來的教學經驗,這種逆向思維可以很好地思考奧爾夫音樂中的整體性和原本性,同時為奧爾夫音樂的教授打下良好的基礎。

結語

高職校園本身就是一個有機統一的整體,有教學功能的板塊、生活的板塊、運動的板塊,還有觀賞的板塊;高職學生的教學也是如此,德智體美勞全方位發展,才符合現代教學理念。奧爾夫音樂教學體系完美地抓住了教育中核心的環節—整體性,同時,另一個特性原本性的存在,又完美吻合了兒童的特質,因此,奧爾夫音樂教育是學前兒童音樂教學中不可或缺的環節。既然奧爾夫音樂體系可以為教學帶來優勢,那唯獨剩下的便是不斷提高高職學前教育學生們的專業能力和應用能力,以適應未來社會的需求,同時,積極引導使學生們充分發揮創造力,那將是一股不可忽視的造福社會教育事業的未來力量。