淺談如何做一個有“溫度”的老師

巴 鵬

(長春市第一外國語中學 吉林長春 130031)

記得鄭重教授曾說過這樣一句話:“教師是參與學生青春的人。”青春對于每一個學生而言彌足珍貴,而教師的責任和使命又是何等重大?現(xiàn)結(jié)合近年來,讀書帶給我的改變來談“我的溫度”。

讀書是通往高貴的最低門檻。據(jù)資料介紹,2018年我國每年國民人均紙質(zhì)圖書閱讀量為4.77本,韓國15本,法國24本,日本44本,以色列68本;在這組數(shù)據(jù)面前,為人師者頗感壓力,從自我做起,好讀書,讀好書。如何才能將讀書價值充分發(fā)揮出來,讓學生喜歡上讀書這項活動,也是教育過程中著重關注的問題。而我則根據(jù)以往經(jīng)驗,總結(jié)了以下幾點。

一、讀書讓生活變得更加幸福與開心,讓視野變得更開闊,讓心靈變得更通透

對于每一個人而言,擁有一份美麗的心情都是至關重要的。我的經(jīng)驗是,生活中無論遇到什么問題,都可以通過一本書來解決。從2017年11月開始,我成為 “樊登讀書”的會員,1000多個日夜,最初我是每天都會端坐在桌前認真聽樊登老師講兩本書;參與組織超過100多場的線下讀書分享交流活動;通過讀書分享,讓我感受到自己的轉(zhuǎn)變。

1.工作上更加積極樂觀、得心應手:因為我領悟到了《工作是最好的修行》;日本著名的企業(yè)家稻盛和夫?qū)懙摹陡煞ā纷屛叶斯ぷ鞯降资菫榱耸裁矗克f在沒有暴富之前,為了吃飯,很多人“不得不”工作,每天的工作都是為了盼望假期和突然的獎金。對于這樣的人,稻盛和夫想問一句:“難道來這世上走一回,你的人生真的有意義嗎?”他認為,理解工作的意義,全身心地投入工作,你就能擁有幸福的人生。

2.工作態(tài)度和領導能力有所提高。這兩年我在單位承擔的工作很多:教務主任、團委書記,還曾經(jīng)負責黨務的傳習所、E支部、教授道德與法治課。有時真的心煩意亂,不知所措,自從學會了《清單革命》《OKR工作方法》《可復制的領導力》之后,感覺工作的節(jié)奏和心情變得不一樣了。

3.學習《正面管教》《非暴力溝通》等書籍,讓我的親子關系更加和諧,也更有利于我走近學生的生活。

現(xiàn)在我的女兒和我所教班級的學生都正值青春期,“青春期”這三個字意味著什么?那種不可掌控的挫敗感和不被理解的失落感夾雜在一起,讓作為家長的我們苦不堪言。《解碼青春期》這本書告訴我怎樣去培養(yǎng)孩子健全的人格,通過很多的案例、提出科學而實用的方法幫助我更加了解青春期的孩子,讓我學會給孩子空間、時間和支持;《你好.小孩》這本書對我的觸動非常大,這是去年央視主持人李小萌的力作,它讓我能夠重新審視自己,我需要怎樣善育自己的孩子和我的學生們。

4.我和愛人的感情雖然一直很好,但生活的“柴米油鹽”難免會有分歧甚至是爭吵,一句歌詞唱出了真諦“生活不只眼前的茍且,還有詩和遠方的田野”。如果夫妻關系不和諧,那么家庭的能量場被破壞,親子關系也不會好的。我和愛人都是樊登讀書的會員,當有不和諧的音符出現(xiàn)時,我們各自就會找來一本書聽聽,找一找原因,這樣可能就更理解對方,也學會了放過自己。《親密關系》這本書有這樣一段話分享給大家:在愛與被愛的過程中,我們都曾經(jīng)歷過痛苦、恐懼,也體驗過狂喜與極樂,我們渴望建立真摯的親密關系,卻又害怕再度受傷。曾經(jīng)我們以為只有雙方努力,才能挽救一段關系,卻不知單邊改善也能讓我們抵達靈魂關系的彼岸。原以為親密關系中的爭執(zhí)不過是源于性格不合或不愛,卻不知其隱藏著童年的需求。

二、讀書對教育教學工作起到了推波助瀾的作用

在知識更迭快速的時代,身為人師,不辱教書育人使命,我們更需要樹立終身學習的理念。我們都很清楚,現(xiàn)在的知識太多太廣,獲得知識的途徑也是多樣化、方便快捷,不管有什么問題“問百度”,總能找到答案。學生某些方面的知識儲備可能并不比我們少。在這種情況下,如果我們能夠從多個角度涉獵知識,就可以從更科學的角度去教學,進而提升學生的學業(yè)成績;同時我們也能夠?qū)W會如何更好地與學生相處,真正地理解學生、鼓勵學生;對于“學習”“成長”這些問題有更深入的理解——學習是一輩子的事情,成長也是一輩子的事情。我們不會因為自己的認知偏見“一棒子打死”學生,用自己主觀的想法去衡量和評價學生。

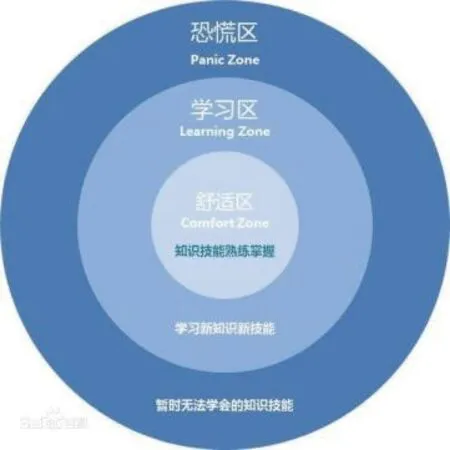

在此舉幾個例子:為什么多數(shù)學生那么喜歡打游戲,而不喜歡學習呢?就是因為游戲里面有兩個非常重要的因素抓住人心——即時的正向反饋和充分利用了學習的三區(qū)理論。

何為“學習的三區(qū)理論”?該理論的創(chuàng)始者是美國密歇根商學院教授諾爾·迪奇。迪奇教授把學習和技能的學習分成了一環(huán)套一環(huán)的三個圓形區(qū)域,它們分別象征著舒適區(qū)、學習區(qū)和恐慌區(qū)(如圖1)。最內(nèi)層是舒適區(qū)。在這個區(qū)域里,孩子針對已經(jīng)熟練掌握的各種技能展開練習。很多孩子看似一直在不斷刷題,其實不過是待在舒適區(qū)里,用同一個數(shù)學公式去套不同的數(shù)字,一遍又一遍地重復已經(jīng)掌握的公式而已。這種學習方式可能會讓孩子在短時間內(nèi)提分,但同時也會帶來嚴重的不良后果。孩子誤以為自己已經(jīng)掌握了所有知識,不覺得還有什么需要加強的,從而導致孩子失去了成功解決問題所帶來的身心刺激感,這就如同打游戲,如果一款游戲沒有層層通關,不需要時時升級,那孩子肯定立馬就沒有繼續(xù)玩下去的興趣,而是去尋找其他更有刺激感和互動感的游戲。如果孩子在“舒適區(qū)”里停留太久,可能造成的負面結(jié)果:孩子對學習失去了滿足感、成就感和趣味感。而游戲恰恰可以完美地賦予孩子這三種感覺,因此孩子更愿意把時間花在游戲上。

圖1

最外層的是恐慌區(qū),里面代表孩子暫時無法學會的知識和技能,也就是超出孩子能力或理解力的內(nèi)容。然而,許多父母為了追求高分,誤以為補習的題目越難,孩子的獲益越大,于是常常逼孩子去做一些超綱的題目,或者去上一些超出孩子現(xiàn)階段認知水平和能力范圍的課程,這就把孩子副進了“恐慌區(qū)”。比待在“舒適區(qū)”更可怕的是由于內(nèi)容超綱,孩子容易屢試屢敗并逐漸產(chǎn)生嚴重的挫敗,感覺自己花再多的力氣成績也不會變好。這樣長久下去,孩子不但容易厭學,還可能自暴自棄,形成固定型思維模式,從而影響孩子健康人格的養(yǎng)成。

中間的區(qū)域是學習區(qū):孩子只有身處“學習區(qū)”,并在專業(yè)老師的指導下,開展“針對性”練習,他們才可能實現(xiàn)真正有效的學習,并獲得持續(xù)的進步。在如今“雙減”政策下,我們作為老師更要利用好“學習的三區(qū)理論”讓學生學有成效。

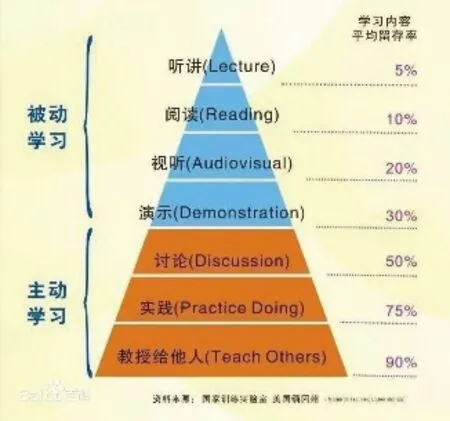

教學方式與學習方式對于學習者學習的效果起著至關重要的作用。關于學習金字塔理論相信大家都知道。教師有沒有深入的思考如何利用這個理論呢?[見圖2]學習金字塔理論是美國緬因州的國家訓練實驗室研究成果,它用數(shù)字形式形象顯示了:采用不同的學習方式,學習者在兩周以后還能記住內(nèi)容(平均學習保持率)的多少。它是一種現(xiàn)代學習方式的理論。最早它是由美國學者、著名的學習專家愛德加·戴爾1946年首先發(fā)現(xiàn)并提出的。單純的聽講和閱讀所帶來的“知識留存率”,分別只有5%和10%。學習留存率最高的活動是主要把所學內(nèi)容講給他人聽,高達90%。今天再來看這個理論,對于我們的教育教學有哪些啟發(fā)呢?教師的教學方式和學生學習的方式應該是我們在研究教學時的重點,因為這決定著學習效果和質(zhì)量。

圖2

著名的艾賓浩斯遺忘曲線告訴我們,孩子在學習新知識后,大概會在48小時內(nèi)遺忘掉70%左右的內(nèi)容,而剩下的30%則會以稍慢的速度被遺忘,由此,孩子有效學習的第一大關鍵點就是通過一定的方法和技巧來打敗這條遺忘曲線。對于這些內(nèi)容,唯有讀書學習才能夠讓我們更深入地了解和認知。因此,選擇好的書、經(jīng)典的書、持續(xù)地學習,對于教師這個職業(yè)而言是必不可少。

通過學習,可以打開自己的認知邊界,突破自己的能力陷阱。《終身成長》里有這樣一句話:成長是每個人一輩子的事,它無關年紀。無論何時,停滯成長,才是最可怕的衰老[1]。

三、讀書還可以影響周圍的人

我從2017年加入樊登讀書成為會員,自己親身體會到了它的好,所以我會真誠地分享給大家,已經(jīng)引領256位好友注冊,這里有我現(xiàn)實中的朋友,也有不相識的通過朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)掃碼自主加入閱讀行列的。

我是樊登讀書二道服務中心的公益講師。作為樊登讀書的閱讀大使,在2018年-2019年這一整年間,我曾走進二道十委社區(qū),每周五的晚上帶領十委社區(qū)的孩子和家長們共同閱讀。

我在那里遇到了很多可愛的孩子,我還記得第一次和他們分享《小王子》的情境,那個時候感覺他們并不怎么喜歡閱讀,更不喜歡主動發(fā)言,就連自我介紹都有些費力,膽怯、不自信,從那一刻起,做公益推廣閱讀就成了我另外一個價值追求[2]。從最初的四字成語講起,再到童話故事的講讀,到傳統(tǒng)文化的宣傳,還有演講的力量;通過每一次精心設計的課程,孩子們的轉(zhuǎn)變大家有目共睹。陪伴十委社區(qū)孩子和家長一年的時光里,我發(fā)現(xiàn)孩子們和家長們都取得長足的進步——他們不僅熱愛上了閱讀,而且還會主動相互分享,無論是孩子還是家長,都變得更自信了,更愿意探索新知了[3]。而我也從最初的一名只接觸到初中校內(nèi)課程的老師,變成了一個能夠發(fā)揮更多光和熱的讀書引領老師。

作為公益講師,我只要有時間,就會到各種場域去講公益課程。我相信一個人可以影響一群人,一群人可以溫暖一座城[4]!

滴水石穿,非一日之功,積土成山,非斯須之作[5]。教師的成長道路上依舊遍布荊棘,但書籍這一精神食糧為我指明了成長方向,是我砥礪前行的充足動力。最后,我想用吉林省教育學院校長培訓辦公室張巖博士的一句話與大家共勉:“立足本職問初心、對比同行找差距、激發(fā)活力挖潛能、認準方向加油干、矢志不渝成大事[6]。”