彰顯時代性

—— 李劫夫紅色歌曲的創作特征

張 爽

李劫夫(1913—1976)是我國近現代音樂史上音樂作品頗多的作曲家。從抗日戰爭初期以來,他有很多廣為流傳的歌曲作品,如《歌唱二小放牛郎》(1942);解放戰爭時期創作的歌曲《堅決打他不留情》(1945),是一首具有時代性的愛國進步歌曲;到新中國成立后期創作了朝氣蓬勃的積極進步歌曲《我們走在大路上》(1963);作為投身藝術的作曲家,他為毛澤東詩詞譜寫了大量聲樂作品,如鼓舞人心反霸權主義的《滿江紅·和郭沫若同志》等眾多作品。

一、“紅色音樂家”[1]

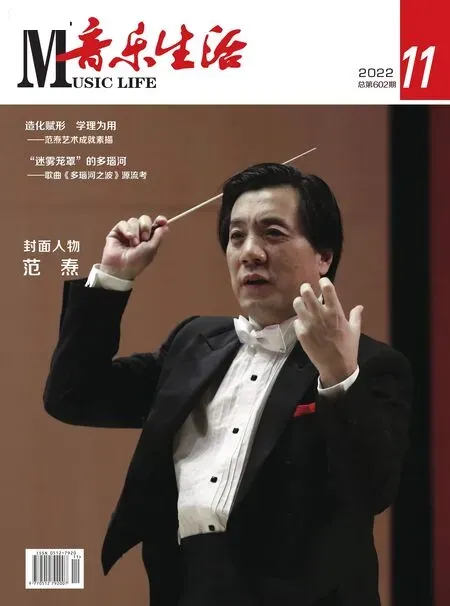

李劫夫,即劫夫。九一八事變后,赴青島、南京等地從事抗日救亡活動,1937年在延安人民劇社西北戰地服務團工作。新中國成立后,歷任東北音樂專科學校校長、沈陽音樂學院院長、《音樂生活》雜志主編,并兼任遼寧省文聯副主席、中國音樂家協會遼寧分會主席。

李劫夫有廣泛的文藝才能,但其突出的藝術成就表現在歌曲創作方面,他的作品大都具有濃郁的民間音樂風格和時代特色,其旋律通俗、質樸,充滿著自然、生動的藝術特色。他的眾多敘事歌曲均以民間分節歌的形式進行創作,歌曲雖然短小,但反映了人民的心聲,無論什么階層的人都喜愛他的作品,這足以證明作曲家的創作技藝之高。

二、音樂創作活動

1.抗日時期歌曲《歌唱二小放牛郎》

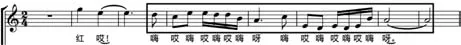

在抗日戰爭時期,李劫夫深入延安,深入群眾中間,創作了大量寫實敘事性歌曲,《歌唱二小放牛郎》(見譜例1)就是其中一首經典的抗日愛國題材的分節歌,該作品由方冰作詞。

這首C羽五聲調式的作品在同一旋律的基礎上演繹著七段不同含義的歌詞,從第一段鋪墊故事為后面演唱埋下伏筆到第三段演唱速度突快,表達故事情節的轉變,至最后一段與第一段歌詞形成呼應,表達出故事悲壯的結局,這首作品通過不同的速度力度記號來詮釋“二小”偉大的一生。

從樂曲結構來看,這首作品每段分為四句,而每句包含四小節,故有很多學者認為這首作品是一首“起承轉合”結構的四句式,筆者認為不然,這首作品是一首有結構沒有明顯曲式的樂曲,筆者將樂曲分為“a、b、b1、c”的形式。從樂曲旋律與節奏來分析,樂曲第二樂句與第三樂句是相同中有變化,變化處b句落于商音(不穩定),b1落于角音(穩定)。筆者認為,作曲家想形成一種歌詞上的對比,加強樂曲的張力,使得該樂曲在抗日背景下更易讓人民大眾所接受。作者從塑造音樂形象出發,深入發掘英雄人物特點,進而頌揚一群像“王二小”一樣,擁有大智大勇英雄品質的少年。

譜例1

在李劫夫的眾多作品中還有很多贊美英雄、士兵的佳作。筆者認為,李劫夫的成功在情理之中,他的作品凝聚著典型的音樂形象。他好比戰場上的戰士,將音符打造成利器,用音樂旋律激發人民斗志,直入聽者內心。

2.解放時期歌曲《堅決打他不留情》

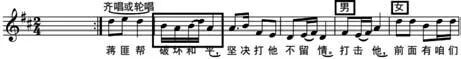

《堅決打他不留情》(見譜例2)是一首D宮五聲調式、2/4拍分節歌作品,這首作品是李劫夫在解放戰爭時期為《中國人民解放軍宣言》的公布而創作的樂曲,該作品由邢也、劫夫作詞。歌曲鏗鏘有力,具有民間歌曲風格,給黑暗中的人民帶來希望,同時也揭露了國民黨獨裁統治的丑惡嘴臉,全曲言簡意賅地表達了“打倒蔣介石,解放全中國”的決心。作曲家將該作品分為不同的演唱形式,如在樂曲中明確注釋著“女”“男”“齊唱”等字樣,這樣的字樣在當時也可以稱為“推陳出新”之作。由于該作品是一首五聲調式作品,所以旋律、歌唱性較強,作曲家將歌曲曲調與歌詞有機結合。

譜例2

著名作曲家呂驥曾評價李劫夫的作品,他說“劫夫同志用他特有的淳樸的音樂語言,把他的真摯的感情完美地表達了出來,他所用的音樂語言和他所歌頌的英雄人物的精神氣質,和他所描繪的事件發生的時代和地區,人民的生活環境是非常和諧的,因而使我覺得他的音樂有一種力量使我們自然而然進到他所反映的生活中去,和他所歌頌的英雄人物的精神世界聯系起來。”[2]

3.新中國成立后創作的歌曲《我們走在大路上》筆者作為一名“九〇后”研究者,在我的記憶中除了抗日歌曲《歌唱二小放牛郎》外,還有一首烙印在我心中的旋律,那便是《我們走在大路上》(見譜例3)。該作品由李劫夫作詞作曲,醞釀和創作于1962年,發行于1963年,這首作品體現了高度的時代性,也是一首催人奮進的歌曲。

這首歌曲為C大調、4/4拍,在旋律創作方面,作曲家采用弱起上行級進和四度大跳至高音“re”,下行大二度到主音“do”,在此基礎上級進到高音“mi”在下行級進,樂曲中段運用四、五度大跳。樂曲在副歌前回到主音“do”,隨后副歌部分弱起連續五、四度大跳至屬音“sol”、主音高音“do”在反向下行,樂曲整體旋律跳進較多,高音較多。該作品歌詞部分由最初版演變成呂驥建議修改版本、改動較大流傳廣的是1983年《音樂生活》雜志改編版本和李劫夫夫人改動的版本(由四段歌詞變為三段歌詞)。通過歌曲《我們走在大路上》這四個版本的更迭,我們看到了時代在變化、人民在進步。而如今我們聽到的這首作品,多以男聲合唱或混聲合唱的形式進行演繹,通過合唱的形式表達出樂曲的樂思,和作曲家積極向上的心情。

“無疑地,沒有詩人的合作,這些歌曲是無由產生的。但是如果沒有劫夫同志譜寫的音樂,這些反映了一個時代人民斗爭的詩篇,也只能像印在許多詩集中的詩篇一樣,流傳在詩歌愛好者和文學青年中,卻不能作為歌曲流傳到今天,被廣大聽眾所熟悉。”[3]是啊,李劫夫作為扎根群眾的音樂家為我們帶來太多具有時代性的旋律創作,在他的每一首作品中,我們都能聽到作為中國人的血和氣,在每一段旋律中,我們都能感受到濃厚的愛國韻味。

譜例3

三、歌曲創作中民間音樂素材的運用

在我們的記憶中,作曲家李劫夫的紅色歌曲與“語錄歌”[4]是他一生的代表作,是象征著他癡迷創作歌曲的標志。但是,可能有許多學者并不知道他曾在作品中運用了大量民間音樂素材,這便使得歌曲更加貼近群眾百姓生活和內心。

1.湖南民歌素材歌曲《農友歌》

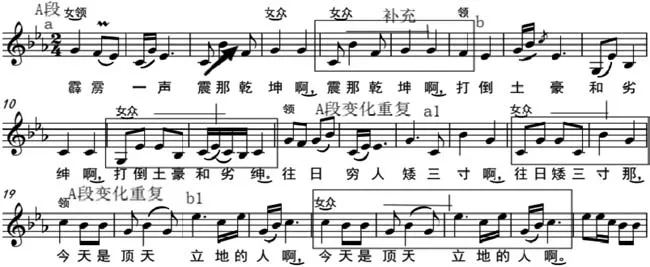

《農友歌》[5(]見譜例4)選自大型音樂舞蹈史詩《東方紅》,是一首反映土地革命時期,湖南農民爭取秋收起義勝利而創作的歌曲,該作品由張士燮作詞,劫夫編曲。眾所周知,湖南民歌具有調性單一、音樂素材簡明,歌詞生活氣息濃厚、言簡意賅,樂曲旋律歡快、輕盈的特點。而作曲家正是將這種創作特點體現在《農友歌》中,筆者認為這是一首變奏樂段的作品,全曲圍繞A段進行變化與重復,每一句均有補充附和(圖中方框均為補充部分),在樂曲結尾處省略補充部分,這樣創作大大加深了音樂形象。筆者認為,這首作品的最大特點便是運用多次大跳技法,好似人民的心情以及湖南山歌的曲調。

2.少數民族風格歌曲《鄂倫春舞曲》

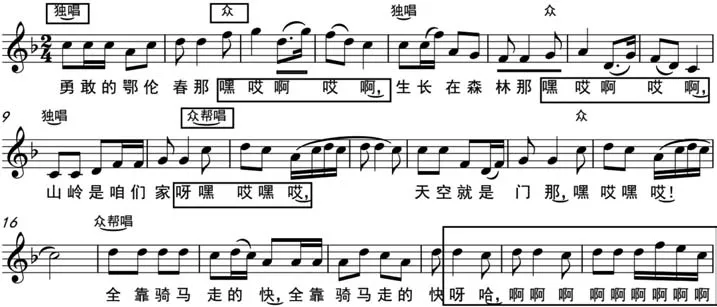

《鄂倫春舞曲》(見譜例5)是一首具有少數民族風格的樂曲,該作品選自《星星之火》這部大型民族歌劇,樂曲旋律輕盈,速度稍快,能夠體現出生活在林區的鄂倫春族人的快樂。樂曲多用三度和五度音程與下行二度音程相連,表達樂曲的連貫,在節奏型上多用“大切分”“ 小附點”等具有代表性的節奏,凸顯出鄂倫春民歌的特色,樂曲襯詞“那嘿哎啊哎啊”“呀嘿哎嘿哎”部分對應“大切分”“ 小附點”的節奏型更能表現出鄂倫春人民內心單純和豪邁的性格。由于該作品是一首多人演唱的作品,樂曲中包含獨唱、齊唱、幫唱等演唱形式,在樂曲副歌與結尾處,分別運用三小節的襯詞進行演唱,再次加深音樂形象。

譜例4

譜例5

3.基于東北二人轉音調的歌曲《勝利花開遍地紅》

《勝利花開遍地紅》這首作品是一首具有東北二人轉風格的合唱作品,表現出東北人民對新中國成立后一片祥和景象的歌頌。該樂曲前半部分采用女生齊唱和分聲部演唱,女生齊唱部分“太陽那個出來呀,那個滿天紅哎”(見譜例6),作曲家著重突出“滿天紅哎”四字,將其節奏拉開,并對“天”字添加一個延長記號,“紅”字是一個高音一拍拖腔,“哎”字是前字下方小三度的三拍拖腔,從而突出樂曲形象、延長線條感,釋放情感。在樂曲第六小節,采用弱拍進入,出現帶有二人轉風格的襯詞“嗨哎嗨哎嗨哎嗨呀嗨……”(見譜例7)表現出東北人民熱情歡樂的特點,在樂曲中段并伴隨著女高音領唱“風卷那個紅旗哎”,此時其他聲部交替襯腔演唱“呼啦啦啦”(見譜例8),使得音樂氣勢恢宏,更好地表現出人民歡度佳節的心情。

譜例6

“科學是人類認知世界不竭的長河,技術是人類對生存發展方式不倦的創造.研究科學史,本質上也就是研究人類創造的歷史,繼往而開來,有著十分重要的價值和意義.”

譜例7

譜例8

作曲家運用東北二人轉音樂素材的特點,將地方音樂元素運用到合唱曲目中,將音樂旋律“伸長”,不僅表現出東北人的熱情豪爽,也表現出新中國成立后人民安居樂業的景象。

著名作曲家安波曾說“研究劫夫的作品,可以看出他絕不拘泥于作曲法那些清規戒律,然而不等于他不重視形式的完整性,他的每首歌曲都是組織嚴密,曲詞結合無間,統一而又富有變化。”[6]通過淺析《農友歌》與《鄂倫春舞曲》,筆者再一次感受到作曲家精湛的技藝,旋律不僅朗朗上口還層次分明,充滿著濃厚的民間音樂氣息和時代感。

4.為毛澤東詩詞《滿江紅·和郭沫若同志》譜曲

“1957年,毛澤東主席應《詩刊》之約發表了他在戰爭年代寫的一些詩詞。但50年代,毛澤東詩詞歌曲的創作活動相對沉寂,直到60年代中期才空前活躍起來。這時,許多音樂家都為毛澤東詩詞譜曲,一首詩詞常有多種曲譜產生,出現了異彩紛呈的景象。有不少作曲家譜遍了當時已發表的全部毛澤東詩詞,其中最活躍、成績最突出的一位作曲家就是李劫夫。”[7]李劫夫在為毛澤東主席詩詞譜曲時,格外注意詩詞意境和詩詞所描述的事件,通過反復推敲詞意、朗讀詩詞,從而尋找創作靈感。

《滿江紅·和郭沫若同志》這首作品是一首2/4、3/4交替的降E六聲加清角調式的樂曲,和以往的作品有所不同,這首作品具有說唱的韻味。樂曲第一句“小小寰球”帶有抑揚頓挫和戲曲風格,第二句樂曲平緩漸漸下行,在樂曲中段節奏加快,間斷三小節下行級進,以訴說的方式詮釋歌曲(見譜例9)。在首次轉為3/4拍時,樂曲開始以每小節三個四分音符為標準持續上行,當轉回2/4拍時樂曲速度加快,情緒高漲,旋律跌宕起伏。最后幾小節再次出現2/4、3/4拍轉化,與前面旋律形成鮮明對比,再持續兩個高音mi(首調)后,結束在主音高音do(首調)上(見譜例10、11)。

譜例10

譜例11

音樂家李劫夫的一生與音樂為伴,與旋律為友,創作與時代相關的紅色歌曲是他一生都在完成的使命。有學者曾說“劫夫寫作毛澤東詩詞歌曲上的成功,固然體現了他超凡的寫作才能,但也與他創作態度的嚴肅、認真有直接關系”[8]。一部好的作品會讓聽眾記憶猶新,面對一位“高產量、質量高”的作曲家,我們可以在他的作品和經歷中學到很多。

四、結語

筆者通過分析本篇文章所涉及作品的相關信息,從分析這些樂曲風格來看,其作品多為愛國歌曲、群眾歌曲和具有民間音樂素材的歌曲。這些作品雖創作于不同時期,但其創作主題與方向始終明確,這便能證明作曲家李劫夫是一位將音樂與人民聯系在一起的作曲家。他的音樂作品彰顯著時代特性。他善于創作愛國歌曲,喜歡運用民族調式:他博學多識,吸收來自民間的音樂文化,譜寫著群眾熟悉的風格曲調;他從群眾來到群眾中去,創造充滿陽光積極向上的群眾歌曲和革命歌曲。就是這樣一位將人民與音樂融為一體的音樂家,為我們創作出了至今流傳的經典歌曲作品,同時,也成為研究一個時期音樂風格的最好參照教材。

注釋:

[1]霍長和:《紅色音樂家——劫夫》,人民出版社,2003年版。

[2]李劫夫:《劫夫歌曲選》,春風文藝出版社,1964年版,第1頁。

[3]李劫夫:《劫夫歌曲選》,春風文藝出版社,1964年版,第2頁。

[4]梁茂春:《歌曲的“異化”——論李劫夫的“語錄歌”創作》,《中央音樂學院學報》2004年第2期。

[5]佚名:《劫夫歌曲百首》,遼寧大學出版社,1993年版,第195-197頁。

[6]遼寧省音樂家協會、沈陽音樂學院編:《劫夫紀念文集》,遼寧人民出版社,2005年版,第24頁。

[7]陳志昂:《論毛澤東詩詞歌曲》,《音樂研究》1996年第4期。

[8]霍長和:《紅色音樂家——劫夫》,人民出版社,2003年版,第216頁。