語義客體注意的產生條件:客體表征的作用 *

李諸洋 張凱慧 張巧明 劉 璐

(魯東大學教育科學學院,煙臺 264011)

1 引言

客體是利用自下而上或自上而下的知覺加工將視覺場景中的不同元素進行有機整合而形成的整體(Chen, 2012)。客體能夠對注意起引導和促進作用,這種現象稱為客體注意(object-based attention)(Song et al., 2021; Zhao et al., 2020)。像漢語雙字詞、漢字等利用自上而下的語義信息所構成的整體被稱為語義客體(semantic object),由語義客體所引發的注意現象稱為語義客體注意(Yuan & Fu, 2014),Li和Logan(2008)以漢語雙字詞為實驗材料證實了語義客體注意的現實性。

創建一個合適的客體表征是誘發客體注意最關鍵的因素(劉彥秀 等, 2022)。客體表征是指對客體的心理表征,是信息或知識在心理活動中的表現和記載方式(劉彥秀 等, 2022)。客體表征強弱程度的心理指標是客體信息在個體大腦中的強度,客體表征越強越容易引導客體注意(Reppa et al., 2012; Zhao et al., 2015)。雖然客體表征的作用在以自下而上知覺方式構成的客體中得到充分證實(Chen & Cave, 2008; Nah et al., 2018; Shomstein &Behrmann, 2008),但不同客體表征強度的語義客體在引導客體注意方面是否存在差異尚不明確。為考察上述問題,呂勇等(2018)通過操縱雙字詞的詞頻,發現僅在高頻詞條件下出現了語義客體注意,他們認為不同詞頻條件下客體注意的差異可能是由語義客體表征強度不同造成的。已有研究發現,個體頭腦中的詞匯信息是以心理詞典的形式進行存儲(Aitchison, 2012),心理詞典是指保存在人腦中的一部字典,其中的詞條按一定方式進行表征(彭聃齡, 2019),這提示詞語在心理詞典中的表征方式可能與語義客體表征強度有關。Yan等(2006)發現高頻或熟悉度高的詞在心理詞典中是以一個整體進行表征的,低頻或熟悉度低的詞則是以單個漢字(詞素)進行表征的,這種表征方式的差異表現為雙字詞能否被個體迅速知覺為整體。綜上所述,雙字詞在個體心理詞典中表征方式的差異可能是引發不同語義客體表征強度的原因。

已有研究發現,提高雙字詞的熟悉度可以改變其在心理詞典中的表征方式(叢鳳嬌, 陳寶國,2021),進而改變語義客體的表征強度(Zhao et al.,2015)。雖然前人研究表明語義客體注意會受語義客體表征強度的調節(呂勇 等, 2018; Zhao et al.,2015),但這些研究并未涉及語義客體表征的動態變化將會如何調節語義客體的表征強度,進而如何影響語義客體注意的大小。與由幾何圖形自下而上構成的客體不同,以漢語雙字詞為主的語義客體沒有外顯的物理邊界(Bai et al., 2008),熟練的漢語讀者更多依賴自上而下的方式將詞知覺為整體(Li & Pollatsek, 2020),故不能采用改變物理屬性的方式增強語義客體的表征強度,而應考慮從詞匯屬性(如詞頻或熟悉度)入手。額外學習是提升熟悉性的有效途徑(Verkoeijen et al., 2011),通過重復學習能夠顯著提升被試對于識記材料的熟悉性(賈永萍 等, 2016)。受上述研究啟發,本研究采用重復學習的方式以提高低頻詞的熟悉度。隨著低頻詞熟悉度的提升,其在心理詞典中的表征方式也會逐漸發生轉變(叢鳳嬌, 陳寶國,2021),由以單個漢字表征的形式轉換為以整體進行表征的形式(Yan et al., 2006),從而實現增強低頻詞語義客體表征的目的。

綜上,本研究采用學習任務,通過對低頻詞的重復學習來改變低頻詞在心理詞典中的表征方式,增強其語義客體的表征強度,以考察隨語義客體表征強度的變化客體注意的產生情況,進而揭示低頻詞引發客體注意的條件。本研究沿用Yuan和Fu(2014)所采用的雙矩形線索范式變式:目標不會出現在線索有效位置,其僅出現在無效提示相同客體位置(即目標字與線索字不相同,但目標字可以與線索字構成詞)與無效提示不同客體位置(即目標字與線索字不相同,而且目標字與線索字無法構成詞)。基于前人的研究(呂勇 等, 2018; Zhao et al., 2015),本研究假設在學習前低頻詞無法引導客體注意的產生,但隨著語義客體的表征強度增加(對低頻詞進行學習),低頻詞也能夠引導客體注意的產生。

2 研究方法

2.1 被試

實驗采用G*Power 3.1.9軟件推算樣本量,為獲得較大程度的效應量(Effect size f=0.25),當α=0.05,統計功效為0.8時所需被試量為24人。實驗招募了母語為漢語的30名在校學生,年齡范圍18~22歲,平均年齡20.00±1.40歲,所有被試視力或矯正視力正常,色覺正常,均為右利手,實驗結束后獲得一定報酬。

2.2 實驗儀器和材料

實驗時,被試雙眼距離屏幕約為80厘米,實驗材料的呈現及數據收集均通過E-Prime 2.0控制,呈現實驗材料的屏幕分辨率為1024×768像素,實驗中所使用的漢字均為宋體(漢字大小36×36像素,約占0.86°視角),相鄰漢字水平和豎直方向的間距均為4.38°。

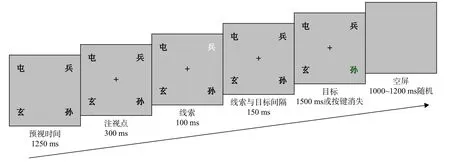

在每個試次中呈現四個漢字,每一行兩個漢字,每一列兩個漢字,構成2×2的漢字矩陣(見圖1)。每個試次中呈現的四個漢字僅能構成兩組雙字詞,其中一半試次為每一行的兩個漢字能夠構成詞;另一半試次為每一列的兩個漢字能夠構成詞,成對角線關系的兩個漢字不能構成詞。

選取214個低頻雙字詞(如,眷屬、契據)作為正式實驗中的材料,低頻詞的詞頻范圍0.03~1.25次/百萬,平均詞頻0.15次/百萬(Cai &Brysbaert, 2010)。每個試次中所呈現的兩組雙字詞之間筆畫數差異控制在3畫以內。實驗中,每個雙字詞共出現兩次,一次為橫向組成雙字詞,另一次為豎向組成雙字詞,同一雙字詞兩次出現至少間隔兩個組塊。

實驗前招募15名非漢語言相關專業在校大學生對每個試次中呈現的兩組雙字詞語義聯系性進行5點評分(1分表示“兩組詞在語義上完全無聯系”,5分表示“兩組詞在語義上聯系非常緊密”)。對無效提示相同客體和無效提示不同客體條件中雙字詞語義聯系性評分進行配對樣本t檢驗發現,無效提示相同客體的語義聯系性(M=1.52, SE=0.05)與無效提示不同客體的語義聯系性(M=1.43, SE=0.04)差異不顯著,t(47)=1.41,p=0.17。上述結果表明,無效提示相同客體和無效提示不同客體條件下所呈現的雙字詞之間無明顯語義聯系,即同一試次中的兩組雙字詞無語義聯系。

2.3 實驗設計和程序

本研究為學習實驗,包括前測-學習-后測三階段。前、后測階段均采用雙矩形線索范式(Egly et al., 1994)。

前測階段:采用單因素(線索與目標關系:無效提示相同客體、無效提示不同客體)被試內實驗設計。在對低頻詞進行學習前,先對被試進行前測以考察學習前低頻詞能否引導客體注意的產生。

后測階段:采用2(學習類型:學習、未學習)×2(線索與目標關系:無效提示相同客體、無效提示不同客體)兩因素被試內實驗設計。在學習結束后需要被試完成后測階段以考察學習后的低頻詞能否引導客體注意的產生。

學習階段:將關鍵試次中的雙字詞隨機均分為兩組,每組96個低頻詞。被試僅對其中一組進行學習(學習材料),另一組作為對照材料。被試需要對學習材料學習兩天,每天需要將學習材料完整地學習一遍。在對材料進行學習時,需要學習的雙字詞會依次呈現在電腦屏幕上,每個雙字詞的呈現時間由被試自行控制,要求被試在看到屏幕上的雙字詞后先出聲讀出該雙字詞,之后用屏幕上的雙字詞進行造句,只有當所造句子的內容合理且符合語法規范時才能進行下一個詞的學習。

前、后測實驗流程:實驗共有214個試次,其中關鍵試次192個,無目標出現的空白試次22個(約占總試次的10%)。首先,給被試呈現兩組雙字詞,1250毫秒后出現注視點,要求被試盯住注視點。300毫秒后出現白色線索字,線索字的作用是提示被試接下來目標字可能出現的位置,100毫秒后線索消失,150毫秒后綠色目標字出現,目標字呈現1500毫秒或被試反應后消失。當綠色目標字出現時,要求被試在保證正確的前提下盡快按鍵反應(按鍵在被試間進行平衡);當綠色目標字未出現時,被試則不需要進行按鍵。實驗共包括5個組塊(因實驗材料數量限制,其中4個組塊各包含關鍵試次38個、空白試次4個,另有1個組塊包含關鍵試次40個、空白試次6個),每個組塊結束后強制休息30秒,完成全部實驗大約需要25分鐘左右。實驗流程如圖1所示。

圖 1 前、后測實驗流程圖

3 結果

本研究中,前測的擊中率為99.60%,虛報率為3.79%;后測的擊中率為99.84%,虛報率為5.00%。由于前、后測反應正確率都很高,因此在后續的分析中僅對被試反應正確且有目標出現試次的反應時進行統計分析。反應時小于200毫秒或大于三個標準差的數據被剔除,前測總共有4.39%的數據被剔除,后測總共有5.36%的數據被剔除。使用SPSS22.0軟件進行數據分析,p值采用Greenhouse-Geisser法校正。

前測:通過配對樣本t檢驗發現,線索與目標關系的主效應不顯著,t(29)=1.54,p=0.13,表明未出現語義客體注意,描述統計結果見表1。

表 1 前、后測反應時均值及標準差(M±SD)(ms)

后測:通過2(學習類型:學習、未學習)×2(線索與目標關系:無效提示相同客體、無效提示不同客體)兩因素重復測量方差分析發現,學習類型的主效應顯著,F(1, 29)=11.91,被試對學習過詞匯的反應時顯著短于未學習過的詞匯,表明被試對于低頻詞的學習是有效的。線索與目標關系的主效應不顯著,F(1, 29)=0.01,p=0.94。學習類型和線索與目標關系的交互作用顯著,F(1, 29)=8.77,p=0.006,簡單效應分析發現,在未學習過的詞匯中,目標出現在無效提示相同客體的反應時與目標出現在無效提示不同客體的反應時差異不顯著,F(1, 29)=3.58,p=0.07,語義客體注意效應不顯著;在學習過的詞匯中,目標出現在無效提示相同客體的反應時顯著快于目標出現在無效提示不同客體的反應時,F(1, 29)=4.62,0.14,上述結果表明僅在學習過的低頻詞中產生了語義客體注意。描述統計結果見表1。

4 討論

本研究通過學習任務增強語義客體表征的強度,旨在探究低頻詞產生語義客體注意的條件。首先,本研究前測階段低頻詞未引發客體注意,該結果同呂勇等(2018)研究結果一致。在學習階段,為增加被試對低頻詞的學習深度和記憶強度,要求被試對每個需要學習的低頻詞都進行造句,而且所造句子必須合理且符合語法規范。后測階段發現,未經學習的低頻詞仍未出現客體注意,但經過學習的低頻詞則產生了客體注意。重復學習能夠有效提升識記材料的熟悉性(賈永萍等, 2016),相比于未經過學習的低頻詞,學習過的低頻詞其熟悉性提升并產生了語義客體注意,該結果支持了Zhao等(2015)的研究結果,即詞語的熟悉性會影響自上而下的客體表征強度,進而影響客體注意(劉彥秀 等, 2022)。更進一步而言,后測結果也是對前人研究的延伸,表明通過提高低頻詞的熟悉性可以改變低頻詞在心理詞典中的表征方式,隨著低頻詞整體性表征強度的提升進而產生客體注意,該結果揭示了語義客體表征在產生客體注意中的作用。Li和Logan(2008)最早提出漢語雙字詞能夠影響個體的注意分配產生客體注意,隨后大量研究證實了上述觀點(Liu et al., 2011; Zhao et al., 2015)。呂勇等在上述研究的基礎上,根據詞頻對雙字詞作進一步劃分后發現僅高頻詞能夠產生客體注意,并提出可能是由低頻詞的語義客體表征強度較弱導致。因此,本研究在前人研究的基礎上從兩方面進行了深入探究。

第一,有研究為了增強雙字詞的表征強度在雙字詞外增加一個矩形框(Liu et al., 2011),其本質上是給被試提供了一個自下而上的線索,但這種操縱可能難以使被試將雙字詞與矩形框知覺成為一個整體(Richard et al., 2008),被試更可能認為雙字詞“浮于矩形表面”,故該研究結果顯示與未添加矩形框相比,添加矩形框并未增強客體注意(Liu et al., 2011)。與上述研究相比,本研究假設出現低頻詞無法產生客體注意的原因在于不同詞頻雙字詞在心理詞典中的表征方式存在差異,這種表征方式的差異存在心理現實性(閆國利 等, 2013)。由于個體對低頻詞的熟悉度較低,低頻詞在心理詞典中字與字之間的聯結較弱(Yan et al., 2006),故造成整詞信息在大腦中的強度減弱(劉彥秀 等, 2022),從而難以引導客體注意的產生。因此,本研究通過被試對低頻詞的重復學習來提升其熟悉度,隨著熟悉度的提升,低頻詞在心理詞典中字與字之間的聯結強度由弱變強(Yan et al., 2006),以此實現增強低頻詞語義客體表征的目的。上述假設得到了研究結果的證實,即隨著被試對低頻詞熟悉性的增加,客體注意逐漸產生。與直接給被試提供自下而上的外顯線索不同,本研究通過改變低頻詞在被試心理詞典中的表征方式以改變其語義客體表征,進而產生了語義客體注意,這提示語義客體具有其獨特性,有利于闡明語義客體注意的產生條件。

第二,盡管前人研究發現語義客體表征在產生語義客體注意中的作用(呂勇 等, 2018; Hu et al.,2020; Zhao et al., 2015),但這些研究并未考慮語義客體表征的動態變化如何調節語義客體的表征強度,進而如何影響語義客體注意的大小。已有研究發現,心理詞典中熟悉詞是以整詞的形式進行表征,但不熟悉詞則是以單個字的形式進行表征(Y a n e t a l., 2 0 0 6)。借鑒二語研究的方法(Boddaert et al., 2021),學習是改變雙字詞在心理詞典中表征方式的有效途徑。通過重復學習能夠逐漸增強低頻詞(不熟悉詞)在心理詞典中字與字之間聯結的緊密性,即由原先的單字表征聯結為整詞表征,這種表征方式的變化能夠增強語義客體表征的強度(Xie et al., 2021)。為保證學習的有效性,本研究要求被試在看到屏幕上的雙字詞后先出聲讀出該詞,然后用其進行造句,只有當所造句子的內容合理且符合語法規范時才能進行下一個詞的學習。相比于簡單的、機械式的重復編碼,通過造句的學習方式可使被試的記憶編碼強度更高,進而有效提升被試對雙字詞的熟悉性(彭聃齡, 2019)。

目前,存在兩種較為主流的解釋客體注意產生機制的理論觀點:感覺增強理論和注意優先理論。感覺增強理論認為,當注意被導向客體中的某一空間位置時,注意會以線索出現的位置為中心向四周擴散,并受客體邊界的制約,傳播范圍主要集中于客體內部,強度逐漸減弱(趙欣 等, 2014)。注意優先理論認為,相比于其他未被注意的客體,注意會優先分配到被注意客體內部(Shomstein &Yantis, 2002),注意分配的優先性決定了視覺場景中的搜索順序,進而引發客體注意(Drummond &Shomstein, 2010)。感覺增強理論認為當線索字出現后,由于語義客體沒有明顯的物理邊界,注意便會向四周進行擴散,無效提示相同客體位置與無效提示不同客體位置與線索的距離相等,故在這兩處的注意強度也應該相同,若感覺增強理論成立,那么無論低頻詞的語義客體表征是否增強,都不影響語義客體注意的產生。然而,在本研究中未學習時低頻詞沒有產生客體注意,經過學習后低頻詞產生了客體注意,這說明學習后的低頻詞在心理詞典中的整體性增強,當線索字出現后被試會優先搜索與線索字能夠成詞的位置,因而產生了客體注意,故本研究結果從語義客體的角度支持了注意優先理論。

注意優先理論的核心強調搜索的策略。本研究被試在未學習低頻詞時沒出現客體注意,原因在于低頻詞在心理詞典中字與字之間的聯結較弱,即低頻詞是以單個漢字的形式進行表征(Yan et al., 2006)。但隨著被試對低頻詞的學習,其熟悉度逐漸提升,從而使字與字之間的聯結逐漸增強:以低頻詞“契據”為例,經過學習后由于“契”字與“據”字在心理詞典中的聯結加強,因此當線索字是“契”時,被試會優先搜索“據”字的位置,故目標字是“據”字時被試的反應速度更快。作為熟練的漢語讀者,高頻詞在其心理詞典中是以整體方式進行表征(Yan et al.,2006),當高頻詞出現時會以整體激活的方式進行加工(呂勇 等, 2018):以高頻詞“醫生”為例,當線索字是“醫”字時,被試會迅速將注意資源轉移至“生”字的位置,故高頻詞能夠產生客體注意。雖然低頻詞和高頻詞在產生客體注意時均利用了搜索策略,但兩者依賴搜索策略的程度存在差異,經過學習的低頻詞在產生客體注意時更需要搜索策略的參與。今后研究可以進一步利用腦成像技術對高、低頻詞在產生客體注意機制方面的差異進行更為深入的研究。

綜上所述,本研究通過學習任務考察了低頻詞引發語義客體注意的條件,結果發現隨著語義客體表征強度的增加,客體注意逐漸產生。前人關于客體注意的產生機制—感覺增強還是注意優先一直存在爭議。支持感覺增強理論的研究多采用具有輪廓的幾何圖形(Kasai, 2010),由這些圖形引發的客體注意既可以用感覺增強理論解釋,也可以用注意優先理論解釋,因而難以有效解決兩種理論爭端。想要實現兩種客體注意產生機制的實驗性分離, 應選用沒有明顯物理邊界的刺激作為實驗材料。故本研究選用低頻詞為實驗材料,對比學習前后語義客體注意的產生情況,有助于辨析兩種理論的適用范圍,同時亦能揭示語義客體注意的產生機制。此外,將重復學習能夠有效提高低頻詞在個體心理詞典中表征方式的這一結果應用于對外漢語教學中,有利于促進二語學習者對于漢語詞匯的有效識別。不同于拼音文字系統,漢語沒有明顯的詞間空格,漢語二語學習者往往在閱讀漢語文本時難以進行有效的詞切分(Zhou et al., 2020),出現這種情況的原因之一在于二語學習者的詞匯系統尚不成熟,心理詞典中有較多尚未完全鞏固的詞語(叢鳳嬌, 陳寶國,2021),因此可以借鑒本研究的結果,以額外學習的方法為核心建立一套對外漢語的教學方法,促進二語學習者快速掌握漢語詞匯。

5 結論

低頻詞的語義客體表征強度較弱,不利于客體注意的產生。通過學習能夠增加個體對低頻詞的熟悉性,改變其在心理詞典中的表征方式,增強語義客體表征的強度,這使得低頻詞亦能產生客體注意,故語義客體表征強度會影響語義客體注意的產生與否。