育人共同體視域下五年制高職“文旅創”人才培養實踐*

潘立巋 馬建富 陳春霞

“十四五”時期,揚州市緊緊圍繞名城建設,力爭旅游業GDP占比達到全市GDP總量的10%。這對本區域旅游人才的培養提出了新要求。當下,揚州市旅游專業人才培養模式亟待優化。如何創新旅游管理專業人才培養模式?如何提高人才培養質量,以適應當地經濟發展和產業結構調整的需要?如何打造特色品牌專業,以更好地服務當地的旅游經濟建設?產教融合的創新實踐,不僅是對國家職業教育政策的積極回應,而且是突破創新型專業人才培養瓶頸的有效途徑。下文對江蘇聯合職業技術學院揚州旅游商貿學校辦學點(以下簡稱“我校”)的“文旅創”人才培養實踐進行分析。

一、旅游專業人才培養的困境

根據《2021年全國教育事業發展統計公報》,截至2021年年底,全國職業教育(含技工學校)共有學校7294所,招生488.99萬人,在校生總數1311.81萬人。職業教育專任教師僅有69.54萬人,與上年相比有所下降。從數據來看,目前我國職業學校學生人數多,專業師資數量不足,職業教育發展規模與現實培養的需求存在較大差距。因此,建立校企育人共同體,是當前職業教育持續健康發展的迫切訴求。[1]

(一)旅游專業產教融合人才培養模式的推廣難度大

目前,各校旅游專業的產教融合呈現多樣化態勢,成功的案例不在少數,但也存在一些共性問題。比如校企合作“一頭熱”的現象普遍存在;旅游企業對于學生培養的重視程度不夠,流于“實習體驗、崗位培訓”的認知層面;政府在產教融合中的規劃性不夠,不能很好地體現深層次合作等。我們發現,部分學校旅游管理專業的產教融合往往是特殊的利益群體在維持。比如有的學校是在享受區域經濟的發展紅利,有的得益于地方政府的大力引導,還有的來自行業的強力推行,這導致了產教融合培養模式的可復制性不強。

(二)旅游人才培養的“三化”現象難以適應市場需求

一是旅游人才培養目標“傳統化”,難以提升學生的崗位適應能力。培養目標因循傳統的思維和定位,導致人才培養過程中重考證、輕能力的情況普遍存在,人才規格與企業需求脫節。培養目標“窄化”,使旅游專業學生的文化素養、創新創業能力相對缺失,傳統文化知識與職業素養相對欠缺。二是旅游人才培養載體“單一化”,難以提升學生的專業核心能力。在人才培養過程中,校企合作流于形式,交流平臺和育人載體不夠豐富多元,使合作始終未能真正落地,無法較好地培養學生的專業核心能力。三是旅游人才培養模式“學院化”,難以提升學生的創新創造能力。校企協同育人的培養模式“虛化”,師生遠離行業一線,課程教學內容陳舊、技術技能培訓方式單一,導致畢業生缺乏創新意識和創新能力,無法較好地滿足旅游行業的新需求。

二、旅游專業人才培養的應對策略

為突破旅游人才培養的困境,擴大校企合作的覆蓋面,我校基于揚州地區旅游發展規模與人才培養需求,充分發揮校企育人共同體的積極作用,嘗試與揚州市何園景區聯合打造特色導游團隊。我校和何園共同研討,一致認為要讓游客更好地了解何園,導游隊伍是關鍵。揚州市何園景區素有“晚清第一園”的美譽,何家又是文化大家,何不像何家培養大家閨秀一般培養導游人才,讓游客近距離感受何家的人文氣息呢?在這一想法的支持下,我校以導游隊伍為突破口,與何園聯合打造了“何家千金”品牌,并初步形成“文旅創”融合型旅游專業人才的培養策略。

(一)穩固合作伙伴,促進校企文化深度互融

要確保產教融合的可持續發展,關鍵是校企雙方要形成長期、穩定的戰略關系。首先,學校要把企業文化融入辦學精神,將旅游企業對員工的要求體現在學校的制度和規章中。其次,學校應在人才培養的全過程貫徹旅游企業文化,定期邀請旅游行業企業專家、管理者進校交流。再次,學校應將實際工作環境引入校園。比如學校建立實訓室時,應充分整合旅游企業的文化特征,設計仿真工作場景或張貼體現旅游企業理念的標語,讓學生在潛移默化中接受旅游企業文化的熏陶。[2]

(二)落實隊伍建設,促進校企協同發展

針對旅游人才培養載體“單一化”現象,只有打通校企課程體系,才能使校企合作真正落地,才能有效提升學生的專業核心能力。學校可以借助旅游企業的人力資源,聘用企業管理者兼任課程講師;可以請行業專家將先進理念和創新手段引入學校,定期在學校舉辦專題講座。學校教師、行業專家、旅游企業人員可以定期開展專業教學研討活動,教師可以參與旅游企業培訓,在研討中加深學校教師對專業知識的認知,促進“雙師型”教師隊伍建設。

(三)注重崗位體驗,促進聯合實訓基地建設

針對旅游人才培養模式“學院化”,學校可以與企業聯合建設實訓基地,通過增加學生的崗位體驗來培養學生的崗位認同。企業在向學校提供設施設備的同時,要深度參與旅游專業建設,為即將走上實習崗位的學生提供技能指導。學校可以與企業簽訂合作協議,直接將企業當作校外實訓基地,讓師生分批次上崗實踐,甚至參與產品研發,獲取直接經驗與崗位體驗的機會。[3]此外,為保證實踐效果,校企應對校內外實訓基地實行聯合管理,建立校企教學與管理團隊,對參加實訓的學生進行過程性評估和終期考核。

三、“文旅創”旅游人才培養的創新實踐

我校在與何園景區協同培育“何家千金”的過程中,努力探索“文化+旅游+創新”融合型人才培養模式。本文從專業人才培養模式、特色課程體系、雙師隊伍建設、增值評價體系、教學資源開發等角度,深度剖析學校培育“文旅創”旅游人才的創新實踐。

(一)校企共建,創新人才培養模式

在實際培育中,其一,校企育人共同體構建“緊湊型”培養方式,共同引領專業發展、整合專業資源、協調專業團隊。其二,雙方采用“請進來、走出去”的合作方式,深化校企雙邊互動,實現企業參與學校教學、學校服務企業工作的目標,真正做到人才培養與企業需求“零”距離。其三,引入多元增值評價機制。我校與何園共同制定考核評價標準,建立以學生為主體,突出企業、個人、教師參與的多元教學評價體系,讓學生在深度學習的過程中見證自身的階段性成長,讓增值評價真正落地。[4]基于此,我校以旅游專業課程為基礎,融合傳統文化課程,側重培養學生的創新創業意識,打造一支文化底蘊深、旅游服務水平高、創業創新能力強的“文旅創”融合型高素質旅游人才隊伍。

(二)校企共創,建設課程思政體系

“何家千金”產教融合項目基于“文旅創”人才培養模式,充分提高思政育人、文化育人的實效性。在對“何家千金”的打造上,校企堅持外在美與內在美的融合。項目組定期邀請專家教授開展文化素養類培訓,以傳統文化塑造“何家千金”;長期和揚州曲藝團合作,開設包括琵琶、古箏、茶藝、揚州評話、木偶戲等藝術培訓課程,以美育塑造“何家千金”;在項目實施中,將文旅融合、生態保護、勞模精神、創新創業等思政元素融入教學,將專業必備的職業規范、職業道德和職業安全等融入工作任務,全程灌輸勞動教育,以實現五育并舉。

(三)校企共研,開發特色課程體系

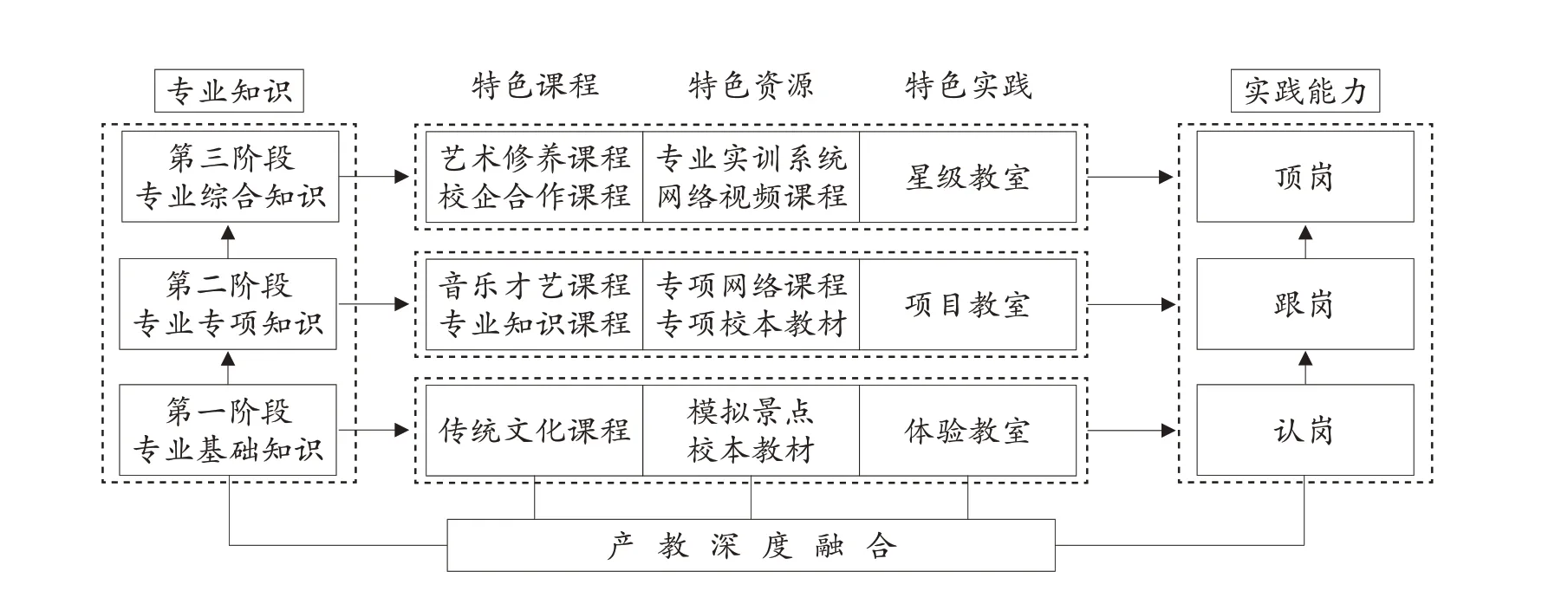

我校依據行業需求和人才培養實際重新設計了教學架構,將課程體系分為基礎能力培養、綜合能力培養和技術崗位能力培養3個學段,根據技能的難易程度將培養崗位技能的企業實踐也對應分為3類崗位(展覽館講解員、景區講解員、旅行社導游員)。在“文旅創”旅游人才的培養過程中,校企雙方共同設計開發配套的特色課程、資源,把集郵、書法、詩詞鑒賞、地方曲藝等中國傳統文化納入課程體系,創造性地將集郵文化融入教學,并與實訓基地建設相結合,建成特色鮮明、省內唯一的“郵游文化體驗中心”。我校還配套開發了校本教材《綠楊郵情》,成為省內知名的“集郵示范基地”。基于以上實踐,我校建成了旅游專業校企協同育人的“三段三崗三特”課程體系(如圖1所示)。“何家千金”正是在這樣的課程體系下,將專業發展與行業需求高度對接,為全面提升“文旅創”融合型旅游人才的培養質量打下了堅實的基礎。[5]

圖1 “三段三崗三特”課程體系

(四)校企共謀,強化師資隊伍建設

為了更好地推進旅游專業校企協同育人的實現,我校與何園依托“雙主體”工作室,讓校內專業課教師與何園導游師傅合作承擔教學任務,形成雙導師育人制。學校遴選部分專業教師教授專業理論課程,何園管理處選擇優秀的管理者對學生的崗位技能進行專項訓練。此外,為了提高旅游專業教師和何園管理處導游師傅團隊的專業實踐能力,校企雙方采取了多種形式的培訓。例如組織教師下企業鍛煉,組織何園管理處導游師傅參加校本培訓活動,使專業教師和導游師傅形成一對一學習共同體,取得共同成長。