真實性情境下的跨學科主題教學

◇張 媛(江蘇:南京市江寧開發區學校)

信息科技新課標的頒布使得信息科技實現了從“0”走向“1”的轉變。其中的重大突破是,闡述了信息科技跨學科主題學習是什么,怎么做。新課標的課程內容具體由內容模塊和跨學科主題組成,其中首次提出了跨學科主題內容,小學階段包括數字設備體驗、數據編碼探秘、小型模擬系統三個跨學科主題概念。基于新課標,如何理解并運用小學信息科技跨學科主題結合真實情境帶入教學,是需要實踐探索的重點。

一、跨學科教學的理解與實施方式

1989年,美國學者舒梅克(Shoem aker)提出跨學科教學概念,他主張教學要打破學科壁壘,教師要運用多學科知識建立有意義的聯系,引導學生進行跨學科學習。當然,對于跨學科教學,國外早在此之前已經起步,歐美的一些國家在20世紀60年代就開始探索學科之間的融合教學。我國自20世紀80年代開始引入交叉科學、跨學科教學、STEM教育。跨學科教學早已是國內外教育學者認可的教學模式,同時,跨學科教學也是一種創新型的教學模式,契合了國家發展和培養創新型人才的發展戰略。

那么,如何進行跨學科教學呢?首先需要了解跨學科教學方式有哪些。第一種方式是對各類學科知識的融合,主要是從學科之間的問題出發,以融合的學科知識解決問題的學習模式。第二種方式是以學生為中心的知識的融合,是學生主體以體驗為主的學習模式。第三種方式是根據生活經驗的課程融合,教師基于真實性的生活情境,基于問題解決的學習方式,進行學科之間的聯系和教學。

二、基于真實情境問題解決的跨學科教學探索

(一)素養概念

信息科技新課標的課程理念倡導真實性學習,教學上要求創設真實的學習情境和場景,同時,對教學案例同樣要求是基于真實生活和學習中遇到的各種問題。新課標把信息科技課程的課程目標定位從信息素養變為數字素養,主要細化分為信息意識、計算思維、數字化學習與創新、信息社會責任等方面。同時要求對每個年段學生應根據核心素養的內涵進行跨學科教學,通過對真實生活中情境、問題等的體驗,將情境與知識進行必要的融合聯系,促進學生對所學知識的理解和應用。

(二)知識理解

根據數字素養的知識體系,以數據、算法、網絡、信息處理、信息安全、人工智能這六大邏輯主線進行知識內容體系的設計,從四個學段中的內容模塊設置和跨學科教學的主題制定,都強調了真實性的教學方向。現在,信息化時代的發展讓知識名詞這個定義逐漸模糊邊緣化,知識包含多種意思或信號,或是經驗,或是事實。基于現實生活的情境和感觸,讓學生注重生活體驗,激發其求知欲、好奇心,培養好習慣。

在真實情境的跨學科學習中,學生能學習到的不僅僅是對知識表層的理解和記憶,更能真實感受到思考的方法,對學習有價值有意義的知識有著不一樣的思維方式和內驅價值。讓學生在信息科技課堂上學到的知識不僅能在課堂上使用,出了計算機教室他們也能用上信息化的知識。同樣,在信息課堂上,通過教師對學科的融合教學,從而讓學生對信息科技內容有連貫性、整體性的了解和體驗。

同時,真實性的跨學科教學對教師的要求也有提高,要求教師在真實情境中教學,對知識也有多角度的、全面的體驗和理解,在學科融合上也有系統的理解和知識的融合,不再只是講授單一的知識。

(三)教學探索

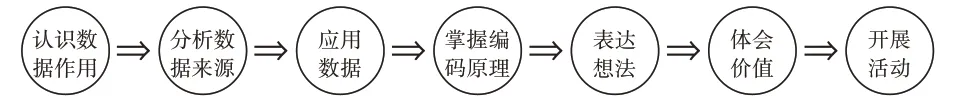

新課標在第三學段(三四年級)設置的數據與編碼內容模塊,其課程內容強調數據在信息化生活中占據重要地位,發揮著重要作用。簡單明了地解釋數據與編碼讓信息更有意義。如何將數據信息和生活中的數據編碼相結合,從生活情境出發,是我們應該重視的方向。在數據與編碼模塊的跨學科教學中,以學生為主體,讓其從認識數據作用—分析數據來源—應用數據—掌握編碼原理—表達想法—體會價值—開展活動這七個方面進行融合學習。

圖1 內容模塊——數據與編碼:真實性跨學科教學流程

以小學信息科技四年級跨學科主題教學實踐探索《編碼的奧秘》為例。

環節一,在導入環節,引入編碼的使用。開始學生可能會疑惑,但是從舉例中,從身邊的座位號例子入手,到門牌號、車牌號再到每個人都有的身份證號,讓他們感受到數據無處不在。教師通過這個環節,從身邊真實體驗到數據,解釋說明數據在現代信息社會中具有不可或缺的重要作用。

環節二,利用抽簽軟件,按照座位號來抽取學生進行游戲環節。然而會發現,有重復的座位號影響抽簽結果,對此,如何解決?教師可以通過這個環節,以講解身份證上的數字來講解編碼的一個特性:唯一性。通過對身份證號碼的分析,讓學生了解身份證號碼的編碼方式。

圖2 內容模塊——數據與編碼:身份證編碼分析

通過對比兩種數據掌握編碼原理,使學生學會運用編碼表達,體會數據編碼的價值,開展系列活動。這兩個環節對數據的梳理,融合了小學數學課程二三年級《數據的收集與整理》內容和四年級《數字與信息》課程。學生從認識數據到收集數據,學會對數據進行整理分類,有了小學數學課程的基礎,掌握了生活中的現象和數學中的數字知識。由此,學生對數據分析更加敏銳,對數據的編碼擁有具體的認知,利用規律對數據進行編碼也更加得心應手。

環節三,編碼在行動。圖書館的書籍都有標簽,標簽是什么意思呢?在這個應用環節,可以讓學生觀看中國圖書分類法的微視頻以了解其編碼的原理。并試一試利用圖書編碼規則,將電子圖書進行編碼分類。

圖3 內容模塊——數據與編碼:課例展示圖書編碼表

學生通過WPS表格,按照順序進行編碼,同時感受表格在數據處理方面帶來的便利。此環節是讓學生對學習的編碼知識綜合運用,通過有規律的編碼實踐,培養學生解決實際問題的能力。

圖4 內容模塊——數據與編碼:電子圖書學生編碼

三、真實性情境下跨學科主題教學的意義和思考

跨學科主題教學對學科發展有著重要意義。

(一)整合學科,促進學以致用

現在絕大部分信息課程是單一教學,按照獨立的知識體系設計課程,但是這樣很容易造成知識的封閉性、單一性,學生掌握了知識但是不會運用,容易脫離現實生活。而基于真實情境的跨學科主題教學,可以融合其他學科的知識,讓學生實現不同角度的理解,提高其解決問題的能力。信息科技跨學科教學要求我們在課程設計時,創設貼近生活的真實情境,讓學生感悟身邊處處圍繞著信息,從多個角度學會學以致用,解決問題。

(二)師生協作,促進體驗探究

基于真實情境的跨學科主題教學中的師生合作不僅僅是教師與學生之間的協調合作,還包括學生之間的合作、教師之間的合作。首先,跨學科之間的融合,在于教師之間的協作交流,各個學科教師之間相互交流,才容易掌握學科內容的重難點,才能更高效地實施課堂教學。第二,教師創設真實情境的教學,學生才能真實體驗到知識的融合;同時,教師和學生保持緊密的交流協作,才能讓學生真正成為學習的主體,突出教師的主導作用,從而推進師生協同發展。尤其重要的是,學生與學生之間通過真實的生活情境遇到實實在在的問題,產生共鳴,促進生生合作,能更高效順利地完成任務。

(三)核心素養,促進全面發展

通過跨學科主題的教學,發展學生核心素養和數字素養。信息科技課程的一大轉變是從培養學生的信息素養轉變為培養其數字素養,基于真實情境的跨學科主題教學恰巧貼近這個方向。跨學科教學更關注學生數字素養的提升,同時也要求學生在日常生活學習中,善于利用信息科技知識交流分享,協同發展,素養融合,從而實現全面發展。

然而在信息科技跨學科主題教學中,也會遇到種種問題:很多時候教師追求跨學科新鮮感,強制進行學科的融合,造成學科教學的復雜難懂;傳統的分科教學根深蒂固,一時間很難適應融合,進而造成一節課兩種學科獨立存在,加重學生的負擔,使得簡單的問題復雜化。信息科技課堂注重真實生活,卻忽略了學生的真實體驗,超越了學生接觸的領域和認知,從而造成學生理解難、協作難、操作難等各種問題。

總之,信息科技跨學科教學不同于其他學科,強調自身的優勢和發展。學生身上擁有我們想不到的精彩,蘊含著豐富的教育資源。教師在教學中要創設真實的教學情境,將教學目標設置在完整的情境中,注重學生的體驗,激發學生的學習興趣,促進學生對知識的理解和運用,以有效解決所遇到的問題和困難。只有不斷探索,不斷嘗試,才能讓跨學科教學跨出學科,讓真實情境出現真理。