常德市糧食生產發展現狀及對策

楊洪鴻 鄧安球

(中南林業科技大學,湖南 長沙 410004)

0 引言

作為全球最大的人口大國和糧食消費大國,我國對糧食的需求逐年增加。近年來,我國連續出臺中央一號文件強調糧食安全問題,強調主要糧食產區對保障我國糧食安全、緩解世界糧食安全問題具有重要作用[1]。湖南省常德市作為傳統的農業大市,氣候水土條件適宜,土地面積達18 189.8 km2,素有“洞庭糧倉”之稱,也是湖南省三大產糧區和我國重要糧食基地之一,糧食產量連續18 a居湖南省第一。經過多年的發展,常德市緊跟國家政策,深入實施“藏糧于地、藏糧于技”戰略,糧食產能持續提升,但目前常德市糧食生產發展仍面臨自然災害頻發、農業基礎設施薄弱、耕地非農化、良田非糧化傾向嚴重等問題,在一定程度上限制了當地糧食生產進一步發展。筆者對當地糧食生產現狀和存在的問題進行分析,并提出相應對策,以期為各地糧食生產提供借鑒,推動我國農業發展。

1 常德市糧食生產現狀

1.1 糧食生產結構

常德市以水稻種植為主,其次種植玉米、小麥、大豆和薯類。當地種植的水稻品種繁多,分為早稻、中稻、晚稻,早稻品種有湘早秈45號、湘早秈32號、中早35等,中稻品種有兆優5431、兆優5455、昌兩優8號等,晚稻品種有盛泰優018、隆晶優1212、桃優香占等。據統計,2020年常德市優質稻谷產品率約為31.2%。

1.2 糧食總產量

由圖1可知,湖南省糧食總產量從2013年的2 989.5萬t增長到了2021年的3 074.4萬t,增長了84.9萬t。常德市糧食總產量從2013年的371.3萬t增長到了2021年的384.4萬t,增長了13.1萬t。常德市2013—2021年糧食總產量占湖南省同期糧食總產量的12%左右,但2020年常德市糧食總產量在湖南省糧食總產量的占比有所下降,2021年常德市糧食總產量在湖南省糧食總產量的占比低于2015—2019年,這主要是因為2020年、2021年常德市受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,糧食產量相較以前有所下降,而湖南省糧食總產量呈上升趨勢。

圖1 2013—2021年常德市糧食總產量在湖南省糧食總產量的占比

1.3 糧食作物種植面積

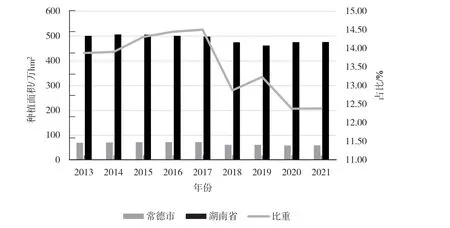

由圖2可知,2013—2021年湖南省和常德市糧食作物種植面積整體都呈減少趨勢。2013—2016年,常德市糧食作物種植面積呈現增長趨勢,從2013年的69.53萬 hm2增長到2016年的72.40萬 hm2,共計增長了2.87萬 hm2;2017—2021年,常德市糧食作物種植面積呈減少趨勢,由2017年的 72.23萬 hm2減少到2021年的58.95萬 hm2,共計減少了13.28萬 hm2。同時,2013—2021年常德市糧食作物種植面積在湖南省糧食作物種植面積的占比總體呈下降趨勢,其中2017—2021年常德市糧食作物種植面積在湖南省糧食作物種植面積的占比顯著降低。

圖2 2013—2021年常德市糧食作物種植面積在湖南省糧食作物種植面積的占比

1.4 糧食單產

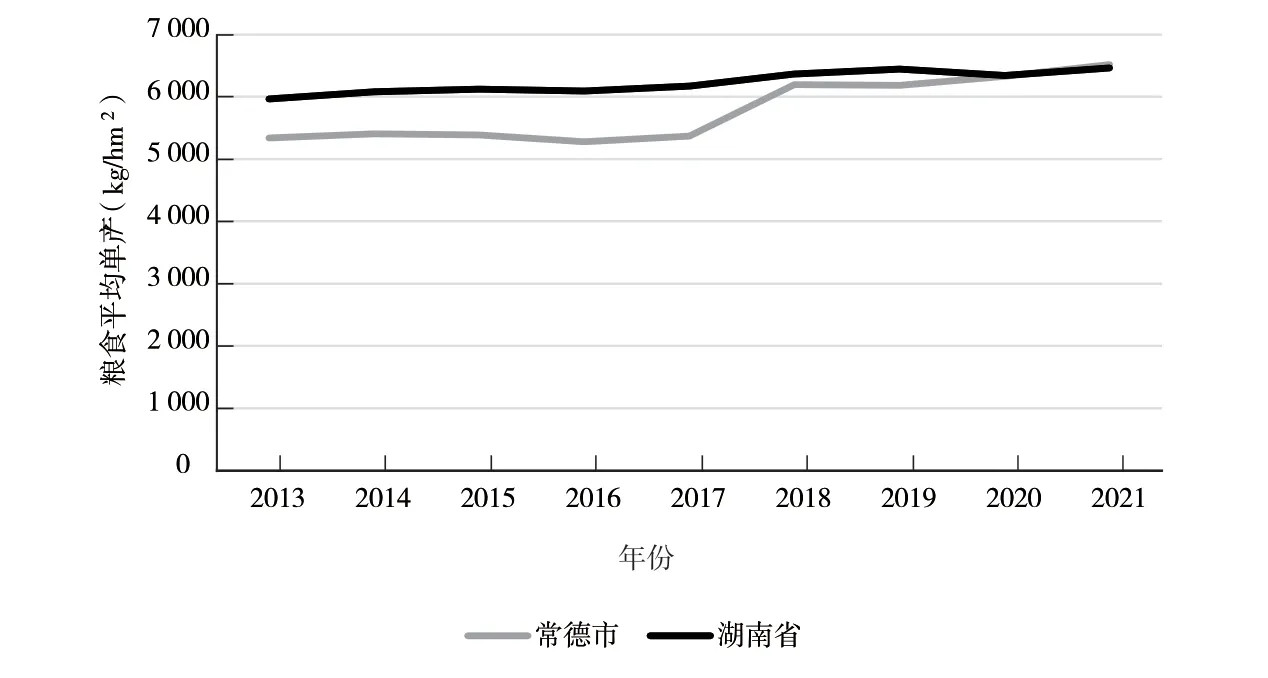

由圖3可知,2013—2021年湖南省糧食平均單產和常德市糧食平均單產總體呈增長趨勢,常德市糧食平均單產增長速度較快,從2013年的5 340 kg/hm2增長到2021年的6 521 kg/hm2。2018—2020年,常德市糧食平均單產逐漸接近湖南省糧食平均單產,2021年常德市糧食平均單產已超過湖南省糧食平均單產。

圖3 2013—2021年常德市糧食單產與湖南省糧食平均單產變化情況

2 常德市糧食生產中存在的問題

2.1 自然災害頻發

自然災害會對糧食生產造成直接威脅。近年來,常德市洪澇、干旱、冰雹等自然災害頻繁發生,嚴重影響當地糧食生產。常德市分別在2014年、2016年、2017年發生了較大洪澇災害,在2013年發生了嚴重干旱,造成直接經濟損失達數百億元。常德市農業農村局數據顯示,自2019年以來,常德市發生低溫冷凍、風雹、滑坡和干旱等自然災害38輪次,農業受災面積達357 200 hm2,造成直接經濟損失38.88億元,自然災害頻發對常德市糧食生產造成了不可估量的損失。

2.2 農業基礎設施薄弱

農業基礎設施薄弱,農田無法充分抵御自然災害,在很大程度上制約了常德市農業高產穩產、綠色可持續發展。截至2021年,常德市擁有水庫1 406座,堤防長度338.229 km,有效灌溉面積479.85 hm2。其中,大部分農田基礎設施于1984年建成,排水設施老化,壕溝、道路和水壩嚴重受損,病險水庫增多,灌溉和抗災能力不足[2]。就湖區來說,常德市共有一線臨洪大堤112.1 km,其中64 km堤基不穩,極易出現翻砂鼓水、管涌及垮坡垮腳等險情;內江內湖防洪基礎較差,堤身散浸滑坡等問題較多;1 000多座排澇泵站設備老化、效率低下,渠系不暢,排澇能力不斷降低。就山丘區而言,常德市大中型水庫和大部分小型水庫經過除險加固,防洪能力得到了很大提高,但仍有部分小型水庫經過40多年的運行,已進入病險的高發期,有待除險加固。

2.3 耕地非農化、良田非糧化傾向嚴重

第一,隨著城鎮化、工業化進程的加快,常德市耕地違法利用現象時有發生,公路、鐵路等基礎設施建設占用了大量耕地。相關數據顯示,2011—2021年,常德市糧食作物種植面積不斷減少,耕地減少近40 000 hm2。第二,近年來,常德市部分農村地區以振興農村生態為名,不斷引進新資源新力量,占用大量耕地建設非農用設施,導致基本農田面積急劇減少。第三,常德市農村人口老齡化現象嚴重,農村務農勞動力不足,農民接受新生產技術和知識的能力薄弱,導致耕地不能得到充分利用,甚至出現大量拋荒耕地現象。相關數據顯示,2021年常德市拋荒耕地面積達46.4 hm2。第四,農業生產成本的上漲以及種植糧食作物的低收益,導致農村地區耕地非農化、良田非糧化傾向嚴重,且部分工商企業脫離農業,在一定程度上加重了耕地非農化或種植非糧化的趨勢[3]。

2.4 糧食質量安全存有隱患

2013年湖南省“鎘米”事件對常德市糧食銷售和流通產生了巨大的負面影響:一方面由于鎘大米事件,人們不愿再購買湘米,導致常德市稻米銷量降低;另一方面常德市稻米流入市場的難度增大、限制增多,嚴重阻礙了常德市糧食生產和銷售進程。即使到了2021年,常德市大米鎘超標事件仍然時有發生,重金屬超標的稻谷和毛米多次流入市場,糧食質量安全形勢嚴峻。此外,常德市作為農業大市,在糧食生產中農藥、化肥施用量大,2018年常德市化肥用量達120萬t,農藥約2 200 t,農業面源污染突出。因此,常德市糧食生產既存在品質不優的問題,又存在農藥殘留、重金屬超標的隱患,再加上當前常德市農產品質量檢驗檢測設備并不完善,根本無法做到對全部糧食進行質量安全檢驗,糧食質量安全隱患短時間難以解決。

3 常德市糧食生產發展對策

3.1 全面落實農業保險,補齊自然災害應對短板

農業保險作為一種政策性支農手段,具有防災減災的功能,可通過增強災后恢復能力和穩定農產品市場促進農業經濟增長。近年來,隨著農業保險的發展和普及,常德市農民從中受益頗多,農民可通過購買農業保險獲得收入保障。第一,常德市農業保險相關金融機構應解決簽單交易費用高、災后理賠手續煩瑣等問題,擴大農業保險覆蓋范圍,提高保險金額,全面提升糧食種植的保障水平。第二,農業保險機構應提高農業保險的針對性和有效性,對遭受經濟損失的農戶及時理賠,增強種植大戶、龍頭企業等新型經營主體種植和經營的安全感,充分調動生產的綠色農產品積極性,提高農民生產效率。第三,農業保險機構可通過線上和線下宣傳向農民推廣農業保險知識,廣泛深入宣傳農業保險政策,增強農民購買農業保險的積極性,進一步補齊自然災害應對短板,減少農民損失,增加農民收入。

3.2 完善農田基礎設施,加大高標準農田建設力度

與土地綜合整治相比,大面積改善農田水利設施可獲得更高的經濟效益,糧食生產受惠面積也更大。因此,常德市應加大高標準農田建設力度,將農田水利設施建設放在首要位置,以提高糧食生產效率,加快糧食生產發展。第一,攔洪筑壩,調蓄洪水。常德市應加強農田水利基礎設施建設,確保溝渠道路暢通、排灌便利,同時修筑各類水庫,增強蓄水能力。第二,修渠防滲,保障灌溉。常德市應加大財政資金投入,加強水域管理,變洪水為水利,最大限度減少災害損失,加強病險水庫調度,消除安全隱患,有效增加蓄水量,提升農田有效灌溉率。第三,常德市應繼續加大高標準農田建設力度,建設實用、便捷、高效的農田基礎設施和公共服務設施,完善田間公路網,有效改善農機進入和工作條件,增強農機適應性,完善工程竣工后的管理保護責任制度,確保高標準農田長期高效運行。

3.3 鼓勵土地流轉,有效治理拋荒

土地流轉制度有利于農村土地、資金、勞動力、等生產要素的優化配置,有利于提高單位面積土地的生產效率和農業生產的比較效率。土地流轉必須遵循規范化和適度規模的原則。常德市一方面要加強政策和法律咨詢、價格評估、合同規范等流轉服務,增強土地抵押融資的效能;另一方面土地流轉的規模必須與地方城市化、勞動力轉移、技術進步、農村生產能力的提高相適應。第一,常德市應制訂符合當地農村現狀的土地流轉方案,指導企業和農戶依據法律、遵循有償和自愿的原則進行土地流轉,增加對農民的農資補貼、糧食生產補貼和農業生產補貼,同時杜絕騙種騙補的現象,完善農村基礎設施,優化財政支農結構,鼓勵農地農用。第二,常德市應從人才、資金、技術、管理、信息等方面加大對農村的扶持力度,推進規模化、機械化、標準化經營,盤活農村土地資源,推動集體資源市場化,增加農戶種糧收入,增強農戶流轉土地的積極性。第三,常德市應鼓勵年邁體弱的農戶通過轉包、出租、互換、轉讓等方式流轉土地,培養一批優秀的新型職業農民,并針對新型職業農民提供資金、技術和設備支持,制定并實施耕地質量保護政策,推動農業可持續發展。

3.4 落實糧食安全責任,加強糧食質量安全監管

第一,常德市應落實地方糧食安全管理責任和糧食經營者對糧食供應鏈進行質量及安全檢查的主要責任,提高對糧食和重要農產品質量安全的要求,加強質量檢測,嚴防重金屬超標糧食流入市場和食品生產企業,嚴格稻谷采購和大米出廠重金屬查驗。第二,常德市應加大農田污染防治力度,拓寬農田污染防治資金來源,鼓勵社會資金參與防治農田污染,確保控制農田污染和恢復農田的成果符合相關標準。第三,常德市應規范農業生產資料市場秩序,在適當控制農業生產資料價格的同時,采取果斷措施銷毀假冒偽劣農資,防止價格過度上漲,維護農民利益[4]。第四,常德市應完善社會群體監督機制,通過運用互聯網大數據等先進技術,建立一個標準化的社會監督機制,營造良好的糧食安全共同治理氛圍,降低監督成本。第五,常德市應積極推廣糧食綠色生產技術,降低農藥使用量,加強農藥殘留控制,打造常德市優質稻米地方品牌[5]。