不同氮碳源、pH值對杏鮑菇培養的影響及石榴林下出菇初探

魯華仙

(紅河哈尼族彝族自治州科學技術院,云南 紅河 661100)

0 引言

杏鮑菇(Pleurotus eryngiiQuel),又名刺芹側耳,菌肉肥厚、質地脆嫩、高蛋白、低脂肪、富含風味氨基酸,可降血壓、抗氧化,是集食藥于一體的珍稀食用菌[1]。杏鮑菇原分布于北歐、北非和中亞,我國新疆維吾爾自治區和四川省北部也有分布,20世紀90年代我國開始小規模栽培,目前已成為我國廣泛栽培的食用菌之一[2],深受消費者青睞。

培育優質的菌絲是栽培出高品質杏鮑菇的保障,而氮源、碳源及pH值均影響菌絲的生長。目前,學者對于杏鮑菇菌絲生長的最佳氮源、碳源及pH值有不同的結論。如晏愛芬等[3]進行了杏鮑菇母種培養基的碳源和氮源優化試驗,得出杏鮑菇菌絲生長的最適氮源為蛋白胨,最適碳源為葡萄糖。陸珠等[4]進行了杏鮑菇生物學特性及栽培配方初篩試驗,得出杏鮑菇菌絲生長的最適氮源為酵母浸粉,最適碳源為可溶性淀粉,最適pH值均為8.0。楊哲等[5]提出最適宜杏鮑菇菌絲生長的pH值為6.5~7.5。由此可見,不同的杏鮑菇品種或者不同的栽培地對于栽培條件的要求是不相同的。筆者通過研究常見氮源、碳源及pH值對杏鮑菇菌絲生長的影響,探索蒙自市栽培杏鮑菇的適宜條件。同時,蒙自市有“萬畝石榴林”,每年石榴采摘后石榴林便處于閑置狀態。筆者對石榴林下進行杏鮑菇子實體出菇栽培研究,以期提高石榴園經濟效益,促進地方經濟發展。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗材料

試驗材料為杏鮑菇528母種,由武漢康慧源食用菌研究所提供。試驗用到3種培養基:①馬鈴薯綜合培養基,配方為馬鈴薯200 g、葡萄糖20 g、磷酸二氫鉀3 g、硫酸鎂1.5 g、瓊脂20 g、維生素B15 mg;②基本培養基,配方為葡萄糖20 g、蛋白胨5 g、磷酸二氫鉀3 g、硫酸鎂1.5 g、瓊脂20 g、維生素B15 mg;③栽培培養基,配方為木屑74%、麩皮20%、玉米粉4%、蔗糖1%、碳酸鈣1%(質量比)。

1.2 試驗儀器

試驗儀器有超凈工作臺、智能人工氣候培養箱、冰箱、萬用電爐、高壓滅菌鍋、電子天平、游標卡尺及pH計等。

1.3 試驗方法

1.3.1 供試菌種的制備。先制作馬鈴薯綜合培養基,分裝后用高壓滅菌鍋121 ℃滅菌30 min,趁熱擺斜面。待培養基冷卻后,用接種鏟從母種試管中切取0.5 cm2大小的菌塊接種到培養基中央,在25 ℃條件下恒溫培養14 d。挑取菌絲潔白、濃密、粗壯、無污染的試管種制備菌絲試驗所需的菌種。

1.3.2 不同氮源對杏鮑菇菌絲生長影響的試驗設計。基本培養基中的氮源為蛋白胨。試驗所用培養基其他成分不變,分別用酵母膏、黃豆粉、硫酸銨、硝酸銨、麥麩、尿素為氮源替代蛋白胨,配制成7種不同氮源的培養基,并將滅過菌的各培養基倒入試管制成斜面培養基。在斜面培養基中央接入0.5 cm2大小的菌塊,每種培養基接種5管,重復3次,共接種15管,25 ℃條件下恒溫培養。每隔2 d測量一次菌絲長度,計算菌絲日平均生長速度,并觀察菌絲長勢。12 d為一個觀測周期,共測6次。其中,菌絲日平均生長速度=所測菌絲長度/培養天數。

1.3.3 不同碳源對杏鮑菇菌絲生長影響的試驗設計。基本培養基中碳源為葡萄糖。試驗所用培養基其他成分不變,分別用蔗糖、乳糖、玉米粉、馬鈴薯為碳源替代葡萄糖,配制成5種不同碳源的培養基。該試驗斜面培養基制備、接種處理、菌種培育、菌絲生長速度測量及生長速度計算同1.3.2。

1.3.4 不同pH值對杏鮑菇菌絲生長影響的試驗設計。試驗分別用10% NaOH和10% HCl調節基本培養基pH值分別為1.5、2.5、3.5、4.5、5.5、6.5、7.5、8.5、9.5、10.5、11.5、12.5,但由于pH值在12.5、3.5及以下時,培養基不凝固,因此此幾種沒有進行接種試驗。該試驗培養基制備、接種處理、菌種培育、菌絲生長速度測量及生長速度計算同1.3.2。

1.3.5 石榴林下出菇試驗設計。筆者用1.3.2~1.3.4篩選出的最佳碳源、氮源及pH值制作的培養基制備原種,而后用其制作栽培袋,待菌絲長滿后便可用于栽培。制作栽培培養基時,調節濕料含水量為65%左右裝袋,菌袋規格為17 cm×35 cm,每袋約裝0.4 kg干料,注意裝料要均勻一致,套上菌環,用透氣膜封口;121 ℃高壓滅菌3 h,待菌袋溫度降至25 ℃以下時接種,密封;25 ℃下恒溫避光培養,濕度控制在60%~70%,約40 d菌絲便可長滿料袋,注意及時挑出被污染的菌袋[6-7]。

筆者選擇紅河學院附近石榴林作為杏鮑菇林下出菇試驗點,林下搭建簡易菇棚,將實驗室404菇房作為出菇對照。將長滿菌絲的菌袋及時移入菇棚,并平放在菇架上,袋與袋之間保持一定距離,隨機選取9袋進行觀察測量,并記錄數據,重復3次,共觀察記錄27袋。培養10 d左右搔去袋口料面老菌種塊和老菌皮,當原基已在袋口形成,長成2 cm大小的小菇蕾時,削去多數菇蕾,每袋保留兩三個菇蕾。此階段要增加噴水次數,保證幼蕾不會干死。3 d左右后再次疏菇,每袋保留一兩個幼菇即可。待子實體基部隆起不松軟、菌蓋基本展平并且中央下凹尚未彈射孢子時即可采摘,并根據鮮菇產量計算生物轉化率。其中,生物轉化率=鮮菇產量/投入干料質量×100%[8]。

2 試驗結果與分析

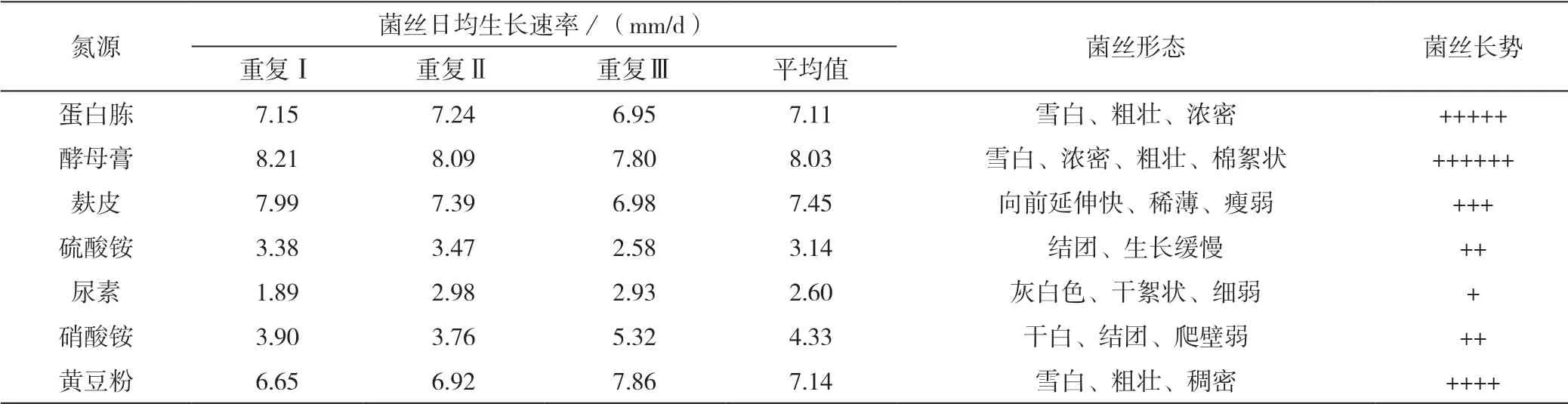

2.1 不同氮源對杏鮑菇菌絲生長的影響

由表1可知,以酵母膏為氮源時菌絲生長最快,為8.03 mm/d,其次是麩皮、黃豆粉和蛋白胨,以硝酸銨、硫酸銨、尿素為氮源時菌絲生長緩慢。從菌絲長勢來看,以酵母膏為氮源時菌絲雪白、粗壯、濃密、呈棉絮狀,長勢最好,其次是蛋白胨、黃豆粉,以尿素為氮源時長勢最差。綜上可得出,杏鮑菇菌絲對有機氮的利用率高于無機氮,該試驗最佳氮源是酵母膏。

表1 不同氮源對杏鮑菇菌絲生長的影響

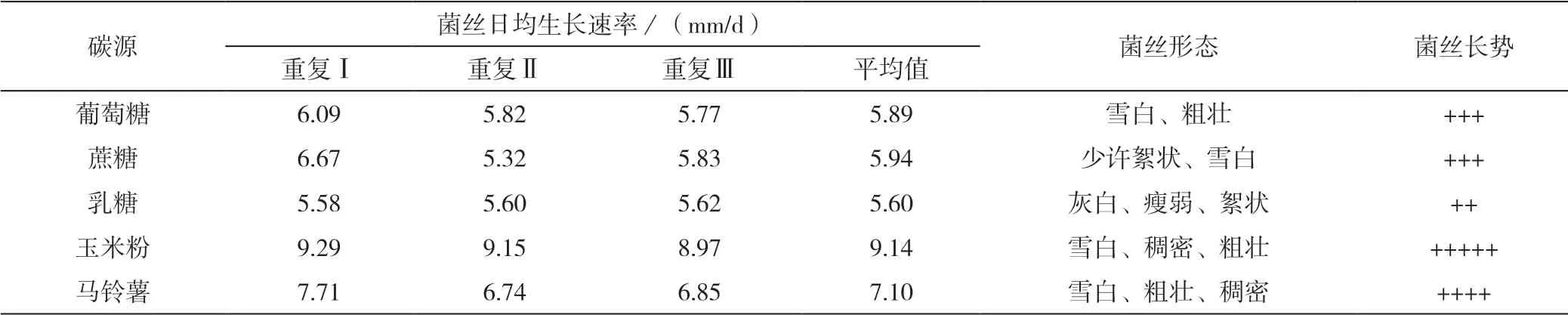

2.2 不同碳源對杏鮑菇菌絲生長的影響

由表2可知,以玉米粉為碳源時菌絲生長最快,為9.14 mm/d;其次是馬鈴薯,為7.10 mm/d;以乳糖為碳源時菌絲生長最慢。從菌絲長勢來看,以玉米粉為碳源時菌絲雪白、稠密、粗壯且鋪滿整個培養基斜面,其次是馬鈴薯,再次是葡萄糖、蔗糖,以乳糖為碳源時長勢最差,菌絲灰白且瘦弱、多絮狀。綜上可得出,該試驗中玉米粉是最佳碳源。

表2 不同碳源對杏鮑菇菌絲生長的影響

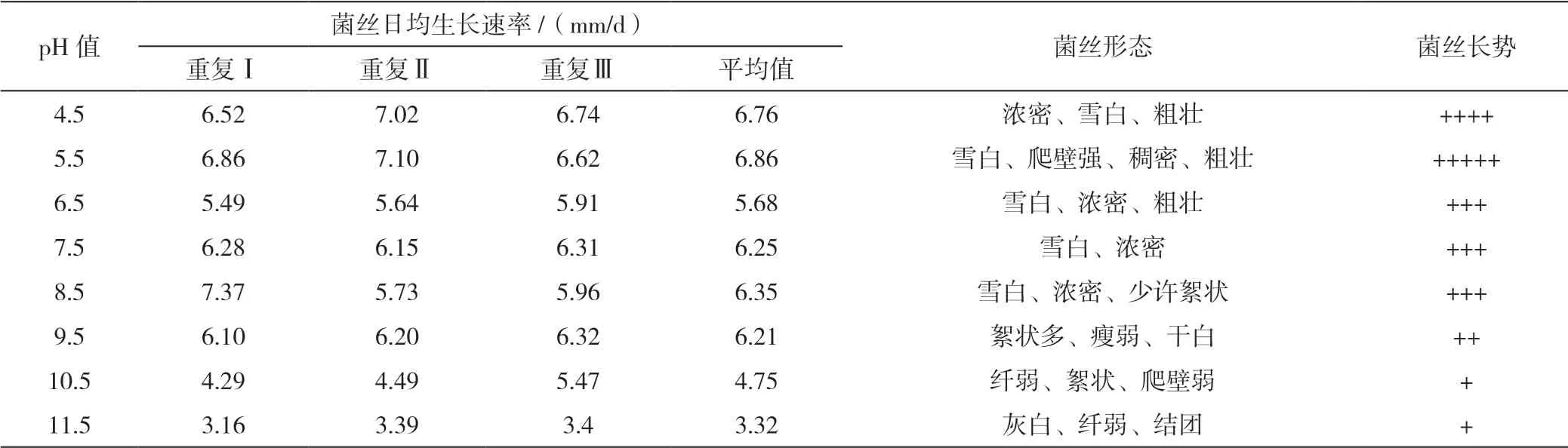

2.3 不同pH值對杏鮑菇菌絲生長的影響

由表3可知,培養基pH值在4.5~11.5時菌絲都能生長。試驗中發現,培養基pH值在7.5以上時有褐色絮狀菌絲產生,且pH值越高顏色越深,菌絲質量越差。從菌絲生長速度來看,培養基pH值為5.5時菌絲生長最快,為6.86 mm/d,其次是pH值為4.5、8.5、7.5、9.5、6.5時,pH值為11.5時菌絲生長最慢。從菌絲長勢來看,培養基pH值為5.5時菌絲雪白、粗壯、稠密、爬壁能力強,長勢最好,其次是pH值為4.5、6.5、7.5、8.5、9.5時,pH值為11.5時長勢最差,菌絲灰白、瘦弱、結團。綜上可得出,杏鮑菇菌絲生長的最佳培養基pH值為5.5,適宜生長范圍為4.5~7.5。

表3 不同酸堿度對杏鮑菇菌絲生長的影響

2.4 杏鮑菇在石榴林下出菇效果

由表4可知,石榴林下出菇袋數較菇房多。從單菇均高、平均鮮質量來看,菇房分別為13.50 cm、120.45 g,優于石榴林出菇。從單袋平均鮮菇質量來看,石榴林下為452.65 g,優于菇房出菇。從菇形來看,菇房出菇整齊,石榴林下單菇稍小,但出菇朵數多、茬數多、出菇時間長。從生物轉化率來看,石榴林下出菇生物轉化率為113.16%,高于菇房出菇。綜上可得出,杏鮑菇能在石榴林下出菇,在此栽培可以突破菇房的限制。

表4 不同出菇地點杏鮑菇出菇情況

3 結論

3.1 杏鮑菇菌絲生長最佳條件

試驗研究了不同氮源、碳源、pH值對杏鮑菇菌絲生長的影響。結果表明,杏鮑菇菌絲生長能利用多種氮、碳源,其中酵母膏為最佳氮源,玉米粉為最佳碳源,最佳pH值為5.5。

3.2 杏鮑菇子實體林下出菇情況

杏鮑菇能在石榴林下出菇,且林下出菇朵數多、茬數多,出菇時間長,其栽培可以突破菇房的限制。從蒙自市地理環境來看,在石榴林下栽培杏鮑菇具有很大的優勢,能提高土地利用率,增加農戶收入。但是,其大面積推廣栽培還有待深入研究,適合蒙自市的石榴林下杏鮑菇栽培技術路線、管理方法還需要繼續探究。

4 討論

4.1 杏鮑菇菌絲生長的最佳氮源、碳源與pH值

在生產中,農戶可根據季節、價格等因素選玉米粉或馬鈴薯作為杏鮑菇菌絲培育的碳源。但是,是否還有比酵母膏、玉米粉更好的氮碳源,還有待繼續探究。pH值在12.5、3.5及以下時培養基不凝固,但杏鮑菇能否在pH值12.5、3.5及以下生長,還需探究。

4.2 杏鮑菇林下出菇初探

筆者開展杏鮑菇石榴林下出菇試驗時正處于初春,溫度在18~25 ℃,即使增加噴水次數,環境溫濕度依然達不到杏鮑菇栽培所需的適宜條件,但其依然能出菇,且與菇房相比質量不差。這說明若是選擇在冬季出菇且保證充足的水分,將能取得更好的栽培效果。因此,研究冬季低溫條件下石榴林下杏鮑菇栽培有一定價值。農戶可在石榴采收結束,修枝整形完成,并清園、施基肥后,搭建簡易菇棚進入出菇環節,恰好滿足低溫出菇條件,能提高杏鮑菇品質。同時,農戶可在菇棚底部設置塑料泡沫水槽,對菇棚內溫濕度進行調節。此外,出菇結束后,農戶可將菌糠發酵后施于石榴樹下,既能提高菌糠利用率,又能增加石榴地土壤有機質含量,改善石榴地土壤板結問題。