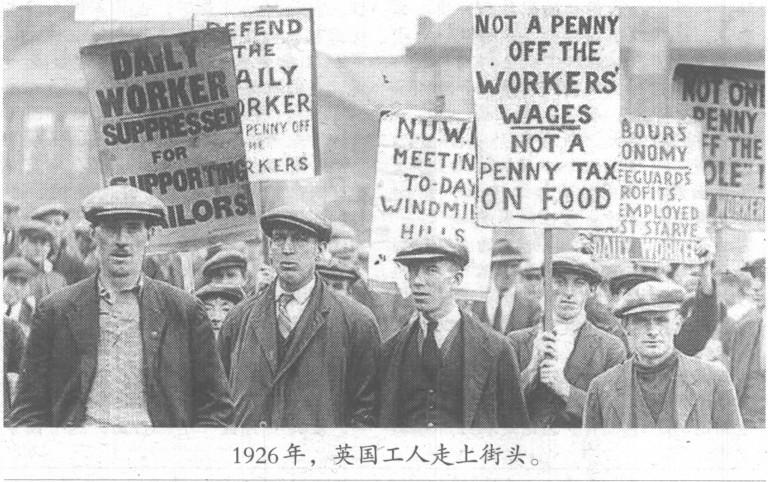

1926年,英國數百萬人大罷工

齊音

近日,英國罷工頻發,引發各界廣泛關注6此情形不禁讓人憶起1926年的英國大罷工,那是英國乃至世界歷史上規模空前的1次罷工,有數百萬人參加,對英國社會各方面產生了極其深遠的影響。

從“黑色星期五”到“紅色星期五”

上世紀20年代初期,受剛剛結束的第一次世界大戰及西班牙流感帶來勞動力減少的雙重影響,英國發生經濟危機,國家政局動蕩。同時期,美國呈現逐步崛起之勢。歐洲大量勞動人口和產業逐漸向美國轉移。在國際貿易中,美元開始逐步取代英鎊成為國際貿易結算的主貨幣,紐約大有取代倫敦成為國際金融中心之勢。英國的重工業特別是以煤炭工業為代表的傳統產業陷于衰落。

英國政府、礦主、工會和礦工相關各方之間的關系,也因之前的一系列事件變得復雜而微妙。1914年,英國的碼頭工人、運輸工人和煤礦工人建立了“三方聯盟工會”。但在1916年,英國政府將煤礦收歸國有。1921年英國經濟危機期間,政府又將煤礦歸還給私人礦主。為轉嫁損失,許多礦主提議降柢礦工工資并延長勞動時間,提議遭到礦工及工會斷然拒絕后,礦主們紛紛威脅關閉礦井。1921年4月15HH英國煤礦工人罷工,但未得到“三方聯盟工會”中其他兩方產業工人的支持,聯盟破裂,這一天被稱為“黑色星期五”。

1925年,時任英國財長的丘吉爾令英鎊以戰前的匯率回歸金本位制,英鎊因此升值,又帶來英國煤炭出口進.一步降低。遭受重創的英國煤炭業勞資糾紛愈發嚴重。勞資雙方僵持不下時,英國政府介入進行調停。1925年7月31日,斯坦利?鮑德溫的保守黨內閣提出由政府出資2300萬英鎊給煤礦業9個月的特殊津貼,用于維持礦工的原工資水平。礦工及工會認為這是自身的重大勝利,這一天也是星期五,所以又被稱為“紅色星期五”。但實際上,這筆特別津貼只能救一時之急,9個月后錢花完了,問題依然存在,礦主們繼續主張原定的降薪'和延長工作時間的提議。

期間,1925年8月成立的以塞繆爾為首的皇家委員會深入各大煤礦進行了為期半年的調研Y1926年3月,委員會提交報告”同意了礦主提出的降薪13%,且工作時間從每天7小時延長至11小時的提議。礦工及工會斷然拒絕該提議。

最高潮時600萬人參加罷工

1926年4月30日,政府提供的特殊津貼用盡。當日,煤礦工會就發動了全國煤礦工人大罷工。煤礦工人提出了“工資不得少一文,工時不許加一分”的口號。5月1日,英國各行業工會為對煤礦工人表示支持,并就協同罷工事宜召開大會進行投票表決,投票結果同意各行業舉行全國總罷工。

1926年5月4日全國總罷工開始,英國的電氣、鋼鐵、鐵路、建筑、印刷等主要工業門類的工人參加罷工,罷工人數達到數百萬人。有報道稱,最高潮時參加罷工總人數近600萬人。罷工使得英國倫敦、利物浦等幾乎所有大工業中心陷于癱瘓。

據記載,罷工第一天就有約350萬工人參加,許多并非工會組織的一線工人包括倫敦的出租車司機也自發加入進來。英國各大城市人民生活受到嚴重影響。在倫敦,公共交通幾乎停滯,人們只能步行……

罷工期間,工人們夜以繼日趕工,印制并分發了屬于工人階層自己的才艮紙——《英國工人》。報紙強調,工人們團結起來就有無窮的力量。報紙格外強調,罷工是為工人爭取權益,是一場勞資糾紛,絕不是對英國憲法的攻擊。在議會,部分工黨議員對罷工工人進行聲援,指責政府在對待罷工行動中使用暴力手段。

面對罷工,英國政府度過最初的慌亂后采取了一系列應對措施。首先,罷工一開始英國政府就向各地相關機構發出一份電報,報文只有簡單的一個詞“Action”(行動)。隨后,軍隊一律取消休假,裝甲車和騎兵上街巡邏,大批軍人、警察維持社會秩序,大罷工期間發生在倫敦、格拉斯哥以及愛丁堡等地的動蕩局勢得以緩和。其次,早在1925年9月,政府為應對罷工就成立了供給保障組織,罷工后該組織啟動,面向中產階級大量招募志愿者。大罷工期間,公共汽車和火車都是由志愿者在開,女性志愿者保障城市的餐飲供應,許多大學生作為鐵路交通輔助人員上崗。這樣物品緊急運輸服務及城市的基本供應得以保障。

同時,政府與工會領袖開展了多次談判,部分工會領導對大罷工的前途產生懷疑,工會從內部被分化。隨著罷工進行,各工會的經費日漸拮據,隨著種種困難涌現,工會中的改良派重新占據上風。1926年5月12日,工會決定停止大罷工,至此全國大罷工僅持續了9天。只有煤礦工會拒絕復工。直到1926年11月,煤礦工人們才不得不復工,而且他們被迫荽協,同意降薪10%,且每天工作時間從7小時延長至8小時。罷工最終以失敗告終。

對英國產生深遠影響

1927年1月英國各行業工會召開工會大會, 會上甚至指責煤礦工人們沒有在1926年3月接受皇家委員會的調停條件,這顯示了英國工會內部的分裂。而到了當年7月,英國議會通過了《勞動爭議與工會法》;規定罷工斗爭僅限于經濟條件的爭議,如果有預謀直接或間接脅迫政府時,即屬于違法。并且規定工會的基金應分為政治基金與非政治基金兩種,政治基金未經全體會員書面承認不得征收,企圖使工會斗爭限于經濟范圍之內,不涉及政治領域。該法案還禁止公務員及各級政府雇員加入工會組織。由于這部法案對工人階層非常不利,又被工人們嘲諷為“工賊憲章”。

與此同時,通過1926年數百萬人參的大罷工,英國社會也進一步認識到了工人階層的力量。工人及其工會組織也在罷工斗爭中積累了經驗并得以發展壯大。與之相應,英國的工黨也得以不斷發展。在1929年大選中,主黨卷土重來,在英國議會下院奪得288席,成為英國第一大黨,工黨領袖拉姆齊?麥克唐納上臺執政Y1930年,工黨主導政府成功上調失業救濟金,通過法案改善煤礦工人的薪酬和待遇。

雖然工人階級已經走上歷史舞臺,但是此后多年,大罷工中最“受傷”的英國煤礦工人及礦工工會與英國政府的關系一直非常緊張,很多時候處于完全對立的狀態。上世紀80年代的罷工中,“鐵娘子”撒切爾夫人不得不動用武力鎮壓才終結了礦工們的罷工行動。這也導致了后來撒切爾夫人辭職乃至去世時英國礦s都上街游行,大肆慶祝。▲

環球時報2023-02-08