中國圖書館建筑敘事體系的時序嬗遞研究*

洪芳林 龔蛟騰

(湘潭大學公共管理學院 湖南湘潭 411105)

圖書館是重要文獻存儲利用、知識集散序化的公共文教建筑[1]。從圖書館建筑的歷史演變中可以瞥見圖書館事業的歷史軌跡、管理體制、服務理念、認知趨向,也是公共文教建筑設計衍變研究的重要例證內容之一。但現有圖書館建筑空間設計研究多注重對某一時期圖書館(藏書樓)的個案研究或史實考述[2-11],極少從大歷史觀的視角對中國圖書館建筑敘事體系變遷、演化及其特征進行系統研究。而從整體審視圖書館事業變遷的研究,較少論述中國不同時期、不同地域的圖書館建筑敘事體系嬗變。其中,楊璐嘉[12]對中國私家藏書樓的整體研究,分析展現了私家藏書樓的時空分布特征和歷史空間演變規律;羅寶勇[13]、周青[14]分析了從古代藏書樓到現代圖書館的歷史變遷;也有研究者對古代、近代和現代時期“圖書館”機構話語形態的表現進行深入闡釋[15]。以上研究都揭示了圖書館從古代藏書樓到現代圖書館建筑的演變過程,是圖書館史領域的重要研究成果。但是,上述研究并未對圖書館建筑設計演變進行進一步說明。僅喬好勤先生于2000 年在《圖書館建筑物的發展與變革》[16]中列數了全球圖書館經歷的形制無考的上古建筑、封閉的中古建筑、藏閱分離的鋼鐵建筑、模數式建筑4 個發展階段,需要從新的角度接續這一研究。因此,本文使用E 考據法、大歷史觀研究視野,以圖書館建筑設計歷史演變為核心例證,探討中國公共文教建筑敘事體系的時序嬗變階段、內容與特點。研究所取得的成果,不僅能深化中國圖書館建筑史研究,也能夠為我國公共文教建筑敘事體系的嬗變遞進及其設計理念的歷史衍變提供新的學科視野。

1 研究視角

建筑敘事是將敘事學作為可選擇的工具來分析、理解、創造建筑,重新審視建筑內在的要素屬性、空間結構、文化語義及其建構策略[17-18]。其關鍵在于將建筑轉化為一種可供觀者閱讀的“空間文本”,在客觀空間場域中融入主觀敘事,使讀者產生“想象”,從而達到敘事性目的[19]。以圖書館為核心代表的公共文教建筑是建筑敘事學的最佳應用載體之一,能夠較為典型地深度融合二者的概念范疇。這是因為公共文教建筑涵蓋了圖書館、文化館、博物館、美術館、科技館、藝術館等,所涉范圍較廣,以E 考據法、大歷史觀為研究視野審視圖書館,能夠為探討公共文教建筑敘事體系嬗變及其設計理念、技巧的歷史衍變提供更加具化的學科切面。

“E 考據法”是2005 年黃一農提出的傳統考據學在新時代的拓展,最初應用在紅學研究[20]、避諱學[21]等領域。這一史學研究方法要求研究者帶著特定的問題意識,利用數字信息,運用考據學的方法對檢索到的資料進行爬梳和分析,達到歷史考證的目的。文章使用“E 考據法”,圍繞公共文教建筑圖書館建筑敘事,通過報紙、期刊、網站、圖書等各類信息源,充分挖掘相關文獻資料、新聞報道、政策文件,為研究提供數據資料支撐。研究所取得的結論能夠為城鄉新型公共文化空間治理等實踐提供借鑒。

“大歷史觀”是黃仁宇在20 世紀80 年代首次提出的一種“問題”研究認識方法,強調事件背后的因果聯系。習近平總書記曾指出要“樹立大歷史觀,從歷史長河、時代大潮、全球風云中分析演變機理、探究歷史規律,提出因應的戰略策略”[22]。因而,“大歷史觀”也被認為是當代中國馬克思主義把握人類社會歷史規律的視角[23]。在一些理論中,“大歷史觀”不僅是指時序維度的“長時段”,也指空間維度的“本土化”,強調從系統、整體、關聯的角度理解某個事物的產生運行[24]。這一史觀將以往歷史邏輯和現在、未來進行比較,用長遠的比較思維來歸納、看待某個前后連貫問題[25]。二者互為犄角,共同支撐了本研究從古代藏書樓到現當代圖書館建筑特色、形制嬗變、設計理念的研究展開。

2 中國古代藏書樓建筑敘事體系表達

古代藏書樓即古代圖書館[26],屬于我國公共文教建筑歷史源流。在科舉制度、儒家文化等影響下,中國古代書院、私人和官府藏書樓在建筑的選址與營建、設計理念、環境表達等方面形成了獨具文化傳統意蘊的建筑設計特點,為解構公共文教建筑設計發展提供了重要歷史支撐。

2.1 書院藏書樓建筑營建思想

古代文教建筑中的書院藏書樓由科舉制度催生,服務“科考”“教化”“藏書”是這類建筑天然肩負的空間功能。古代書院、學府的藏書樓,既是大儒或名流學者們修身養性與講經論道之所,也是文人學子的治學之地。其建筑風格形象往往是層層遞進、對稱整齊、肅然雅靜、沿襲傳承、溢滿書香[27]。因而,建筑多依山而建,注重所處人文、自然環境的適宜,強調“天人合一、道法自然”。藏書樓是書院整個建筑群中少有的閣樓式建筑,多建在中軸線上,或在講堂之后的突出位置,且環境清幽[28],如岳麓書院中軸線末端的御書樓便是書院最高的一棟建筑。古人推崇“游學”,這也助推了書院藏書樓選址多在山清水秀的名山大川或交通便利的城市。不同于古代官府、皇家藏書樓臨靠宮苑而建;書院及寺觀、私人藏書樓多選址名山大川或風景秀麗、環境幽靜之所。

宋代雕版印刷術、經濟與學術中心南移對不同地區文教建筑設計差異化發展起到了非常重要的推動作用。如嶺南文化“始燃于漢,熾于唐于宋,至有明乃照于四方焉”[29],各府、州、縣及私人講學之所在明后期逐漸興盛,所設藏書樓建筑設計開始服務教學、典藏所需。這能夠從近年考古挖掘的一些新發現、新個案中得到佐證。2018 年,廣州市文物考古研究院考古勘探發掘的增城“蓮洞書館”,由湛若水在明嘉靖十五年(1536)選址創建,是目前整個嶺南地區保存最好的明代書院遺址之一。書院建筑選址考究、布局科學合理,展現了明代書院建筑規劃及空間布局特點:多依山環水而建,藏風聚氣;朝向多坐北向南,呈中軸對稱;石木或磚木結構的單體建筑與建筑群體的組合,以區分內外主次。《娥眉山蓮花洞開創書館記》記載,書院的布局結構為“卜其上為正堂三間,左右為偏堂各三間,左右為翼廊,其前為講堂五間,翼廊如之,又其前為門樓三間,又將諸生館于東崦西崦者數十間”[30]。這都表明古代文教建筑體系中注重傳統禮法、昭顯秘藏性質的書館及其藏書樓建筑基調。

2.2 私人藏書樓建筑設計理念

古代私人藏書樓建筑取名、選址和設計非常之考究。其對建筑位置選址、風水朝向、園林造景和功能設計的注重,反映了古人對居于天地、昌興文脈、反映志趣和霽虹環境的追求,這也是古代藏書樓建筑設計表達的一大特點。私人藏書樓如李常的李氏山房、葉夢得的紬書閣、陳伯明的讀書堂、許棐的梅屋,都選址建造于廬山五老峰、仙都巖等湖溪山川之間、風水絕佳之所。從建筑的角度來看,最初的藏書樓與宮殿、官署、寺院、民居并無太大區別,一般就是將這些建筑中的一間或幾間房用來作為主人的書房或藏書室,僅在建筑理念上更加注重建筑設計的防火、防潮、防盜。在明清兩代,這一理念得以加強,藏書樓多開鑿水池、種植草木以利防火,例如取名出自《易經》“天一生水,地六成之”的“天一閣”。其建筑形制影響后世,乾隆為藏御敕、官修《四庫全書》取樣仿建的“北四閣、南三閣”皆在此列。明清時期,無論是私人藏書樓,還是官府藏書樓,通過漫長的發展歷程均已形成獨特的選址環境、功能布局、建筑形制和建筑裝飾的特色。保存至今可考的皇家圖書館北京皇史宬、私人藏書樓天一閣等,通過藝術化的斗拱結構等獨特建筑結構彰顯藏書文化。這些藏書樓的設計理念與其性質(皇家、官府、學院、私人、寺廟等)息息相關,從官辦藏書樓“突出奢華”的設計理念到民間藏書樓“追求實用”的變化,充分體現了古代藏書樓的建筑設計理念、方法發生了多次遞變。

2.3 官府藏書樓建筑環境表達

我國古代藏書樓建筑敘事作為“文治”符號經歷了漫長的變遷,形成了深厚且獨具特色的文化傳統。殷墟窖穴貯甲骨,周代建“盟府”以藏諸侯盟約之書,漢代收藏圖書的蘭臺、石室、金匱、麒麟閣等,這些都反映了人們對專門藏書之所及其防火防潮的意識。同時,官府藏書樓選址更加注重臨近宮苑,比如清代所建“四庫七閣”尤其注重建筑選址及其文化意向。其中,文津閣建于承德避暑山莊,主樓面南而建,周有白灰花墻環繞,內植影壁山石、小池高松,“舍直就屈”的形式給人以“師法自然”之感。文源閣位于京郊圓明園“水木明瑟”之北,外觀古樸典雅,內中遍藏宏富卷帙,寧靜肅穆。文淵閣位于東華門內文華殿后,坐北面南,上下兩層。文瀾閣定址杭州西湖風景極佳之處,《兩浙鹽法志》形容其“在孤山之陽,左為白堤,右為西泠橋,地勢高敞,攬西湖全勝”。文津、文源、文淵三閣立地條件不同,但其建造具有明確的承續關系[31]。可見,古代官方為體現“文治武功”而設計的藏書樓建筑對選址及其園林造景的重視與推崇。

官府藏書樓建筑注重庭院花木裝飾,種植的花木樹種基本為松、柏、蓮、柳,以表達文士追求。私家藏書樓建筑出現于唐朝,流行在宋朝以后,完善于明清時期[10]。其建筑多采用木構架結構,有井斡式、重層式、平坐式、通柱式等,青磚砌墻,青瓦或琉璃瓦蓋頂,多為2 層或3 層。建筑力求均衡對稱,園林造景,注重防火、防潮、防蛀、防盜。在選址或臨街而建,或枕水而居[32]。也有部分藏書樓建筑布局不求對稱,而是依山就勢,隨水而曲,但基本上是私家藏書樓,如清代嘉興朱彝尊的“潛采堂”和“曝書亭”[10]。 古代藏書樓建筑結構相對簡單、功能單一、面積較小、層數較少,而且建筑服務對象極其有限,官府藏書樓建筑空間裝飾獨有的特點是奢華張揚。如隋煬帝“于觀文殿前為書室十四間,窗戶床褥廚幔,咸極珍麗,每三間開方戶,垂錦幔,上有二飛仙,戶外地中施機發。帝幸書室,有宮人執香爐前行,踐機則飛仙下,收幔而上,戶扉及廚扉皆自啟,帝出則復閉如故”[33]。

3 近代中國圖書館建筑歷史秉承與艱難轉型

圖書館建筑設計的中心思想一直是圍繞圖書文獻的保存利用而展開。近代中國圖書館建筑設計思想處于承上啟下的轉變時期,伴隨著太平天國運動、洋務運動、戊戌維新、清末新政、新文化運動等重大歷史變遷而不斷拓展。作為承上啟下階段,該時期圖書館建筑開始秉承藏書樓建筑敘事特點,由“私藏”向“公用”轉變,以開民智、普及社會教育為目的。這為此后以用戶為中心的圖書館建筑敘事體系構建奠定了艱難轉型的基礎。

3.1 清末地方政府創辦“藏用”式圖書館文教建筑

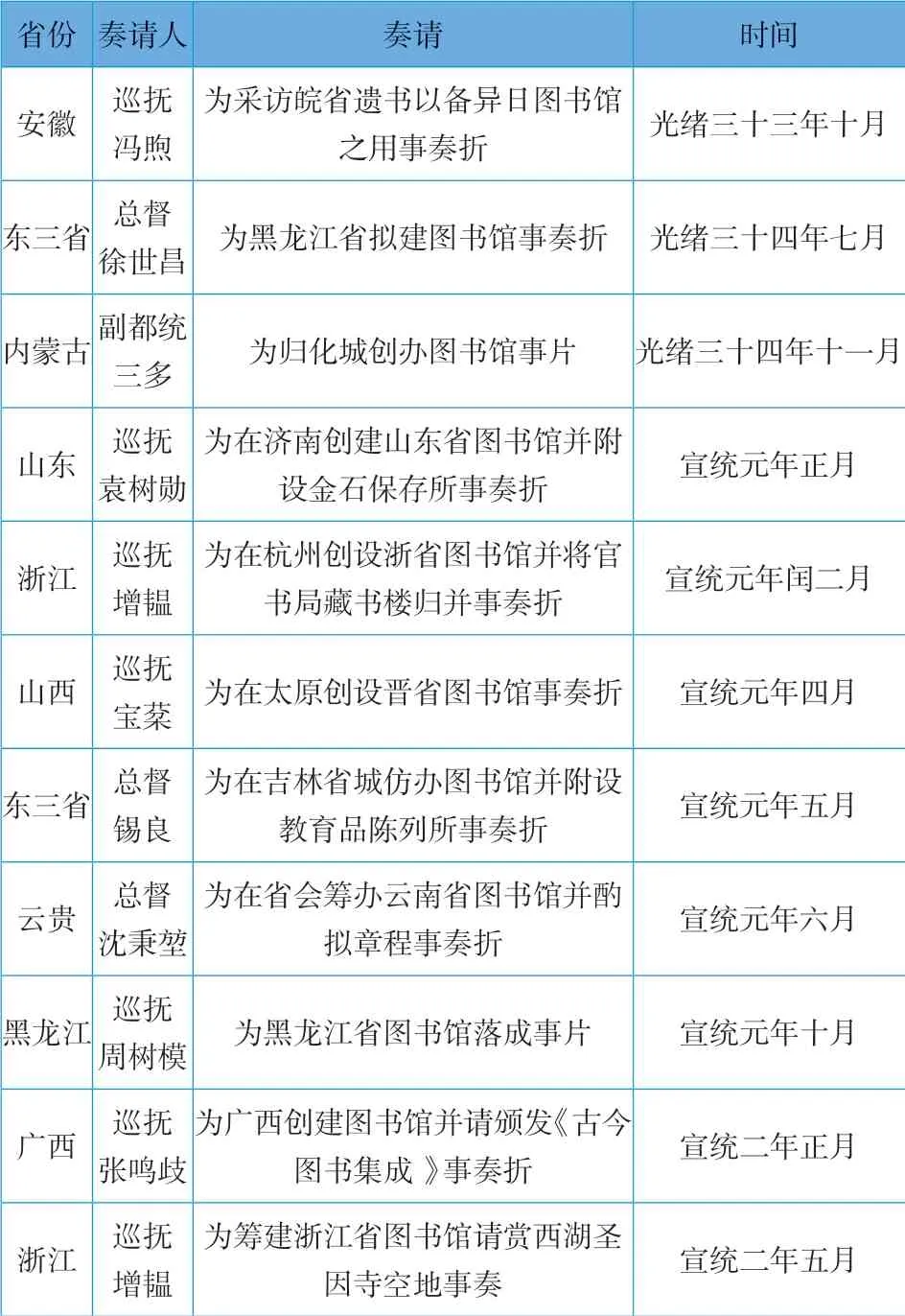

晚清推行新政,一批地方政府官員為開民智、保國粹、惠士林、備庋藏、宏教育、溥文化,紛紛奏請設立圖書館(表1),出現了創辦新式圖書館的熱潮。1904 年,湖南創辦了中國第一家以“圖書館”命名的省級公共圖書館——湖南圖書館兼教育博物館(今湖南圖書館前身),引領了省級公共圖書館建設潮流[34]。此后建成公共圖書館20 多所[35]。山西巡撫寶棻奏言“學部奏定學務官制權限暨教育會章程,均以設立圖書館為要務。近年直隸、山東、湖南、湖北等省,亦皆先后報立,漸起規模”“省城學務公所之西偏隙地,于光緒三十四年創建圖書館,計楹樓五座、廊屋四十七間、閱覽室五間、標本陳列所五間、北面接待所三間, 經營累月,始克落成”[36]。這時期各地公共圖書館建筑向社會公眾開放,標志著中國圖書館建筑從傳統的“天一閣”式舊藏書樓,開始向現代化的“藏用”式圖書館建筑轉變。

表1 清末地方創辦公共圖書館奏請(部分)

學校圖書館建筑則是隨著清末新式學堂發展逐漸演變。從1862 年創辦的京師同文館開始到1905 年清政府“立停科舉以廣學校”為止,中國近代新式學堂的開辦經歷了洋務學堂、維新學堂和新政學堂三個歷史發展時期[37]。而后在新政時期,新式學堂發展迎來一波高潮。據統計,1903 年,有新式學堂769 所,1904 年猛增至4 476 所,1905 年達8 277所[38]。到1909 年,全國已有小學堂51 678 所,中學堂460 所,高等學堂127 所,師范學堂514 所,各種實業學堂254 所[39]。在此期間,作為教育建筑的圖書館建筑開始根據以西方自然科學知識為新授課內容的變化進行設計。

3.2 新文化運動推動“西化”圖書館文教建筑設計

新文化運動是近代中國文化、圖書館事業及其建筑設計艱難轉型的關鍵時期,加快了歐美圖書館建筑設計文化傳入,大量西方建筑設計理念得以廣泛傳播。同時,繼開明紳商、洋務重臣、傳教士、圖書館專員和技術官僚之后,陳獨秀等人士宣揚民主與科學,將其作為破除傳統社會秩序、改造社會、塑造現代國家的思想武器。在這種使命的要求下,新式學堂的教學課程體系設置開始由傳統的四書五經教育轉向注重物理、化學、地理、算學、醫學、圖畫、音樂、體育、外國語等現代科目。這種轉變使傳統以私塾、書院為主體的教育建筑不能充分滿足教學任務的要求。物理、運動場、球場和泳池、圖書館配套的近代文教建筑設計開始了現代轉型。圖書館作為公共文化建筑,用以“啟發人類之智識,宣揚世界之文化”。這些近代圖書館著重收藏各類西方名著、典籍,是普及傳播西方現代文化知識的重要陣地。圖書館有多種等次,從國家圖書館到縣立圖書館,以至民間的家族圖書館,在民國時期趨于繁盛[40]。這一時期圖書館開始作為公共設施,脫離了僅供特權階層或少數精英士大夫學者使用的建筑藩籬,為公眾教育、科學研究、經濟建設服務,為民國圖書館的轉型提供了思想基礎。

3.3 民國時期趨向“多元”的圖書館建筑敘事

民國時期,“多元化”是圖書館建筑設計衍變的一大特點,這與該時期多元主體創辦圖書館的格局密不可分。各地既有湖南士紳李永瀚建立的芷江三鄉圖書館等社會賢達創辦的具有地方特色的建筑,也有各級政府、圖書館學專業學者和知識精英所倡辦的“融匯東西”的圖書館建筑,呈現百花齊放的局面(表2)。當時,文教建筑建設面臨時局維艱、經濟凋敝之窘境,極為不易。但是,在20 世紀20—30 年代興起了一股民眾圖書館建設的小熱潮,其建筑設計更加繁復多樣,極富個性。在短短十年間,民眾圖書館不僅數量大增,1922 年全國僅有17 所民眾圖書館,而到1931 年已增至890 所;其地域分布亦漸廣泛,1922 年只有江蘇、浙江、吉林等9 省設有民眾圖書館,1929 年已擴展至全國31 省(市)[41]。1934 年中華圖書館協會統計的公立圖書館數量為2 005所[42]。圖書館建筑設計以融合現代科學建筑方式與東方傳統審美式樣為主流,但不同的區域所受文化影響則各自體現出不同的地域文化風格。

表2 民國時期廣東、武漢、江浙、上海地區圖書館多元建筑設計部分案例

杜定友在當時就提出“圖書館建筑現在已成為建筑學上專門一科”,“應由圖書館專家會同建筑家,詳細計劃”[43]。民國時期圖書館建筑設計基本形成了以面向公眾的公共圖書館為主體,以服務宗族、私人、學校和機構的其他圖書館為重要補充的基本格局。其中,廣東地區在宗族觀念、華僑文化的影響下,其宗族圖書館建筑設計多表現出明顯的中西合璧或西洋風格。浙江公立圖書館的選址主要集中在祠堂廟宇、政府、學堂、普通民房、書院、廠房等人流量大的區域,方便群眾閱覽,但也存在館舍面積不足、無獨立館舍、設于民眾教育館內的問題,其建筑設計被認為是“有名無實”[44]。

民國政府高度重視圖書館對教育救國的作用。時任上海教育總長蔡元培認為要普及社會教育,除學校以外,還有許多的機關,第一是圖書館[45]。民國圖書館文教建筑設計發生了重要轉變:為讀者提供便利、指向閱讀。大學圖書館建筑受西方大學的影響,脫離傳統制式,開始借鑒西方古典主義的“愛奧尼亞柱式”等做法。建筑注重于為普通讀者提供便利閱讀,多為接近人群、環境適宜、地勢空曠以及地質條件良好之地等,與我國傳統藏書樓建筑選址形成區別。在建設時,建筑力求安全、適用、美觀,擁有良好的通風、采光和調溫,體現了圖書館建筑為閱讀提供便利、營造優良閱讀環境的基本方向[46]。原金陵大學圖書館、武漢大學圖書館、東南大學孟芳圖書館,布局均是書庫在后、閱覽在前,底層多為業務辦公用房[53]。這一理念是當今圖書館“促進閱讀”的建筑空間設計的開端。

4 當代圖書館新館建筑設計發展創新及其時代特征

政府主導是中國圖書館特色發展道路具有體制機制特征的基本邏輯和主要脈絡[54]。關于70 年來中國圖書館事業的發展階段,多位學者[55-56]曾進行過分期研究和不同視角的解讀,為圖書館建筑設計演變提供了佐證。文章據此結合國家重要政策文本、出版書目、建筑標準規范、圖書館建筑數量指標等,認為當代中國圖書館新館建筑設計伴隨著經濟社會環境的變化總體上歷經萌芽起步期、探索發展期、轉型變革期共3 個比較重要的時期。每個時期的公共圖書館建筑設計都充分地體現了所處時代的特色,反映了人民對公共文化服務的追求、管理者對圖書館價值的再認識。

4.1 萌芽起步期(1949—1987):為政治與科學服務的圖書館建筑設計

新中國成立后,百廢待興,政府接受與整改舊有的圖書館。高校圖書館伴隨1952 年院系大調整和此后教育機構裁撤新設而進行了調整。公共圖書館事業則歷經了起步發展、十年停滯時期和恢復發展時期。這一時期,“四個現代化”等國家戰略的提出決定了圖書館的任務及其建筑設計指導思想必然是圍繞“為政治與科學服務”而設計。1982 年12 月,文化部頒布《省(自治區、市)圖書館工作條例》,強調其主要任務是:宣傳黨和政府的政策、法令,為本地區的經濟建設和科學研究提供書刊資料[57]。在建筑敘事手法上,該時期的圖書館建筑設計突出特點是廣泛使用“工”字形及其變體“日”“山”“丁”字等平面布局,服務于已經臻于成熟的藏閱分離的“閉架管理”體制。建筑內部空間劃分不夠靈活,書架固定、家具尺寸統一、工業化施工使得讀者閱讀體驗較差,這些局限成為下一階段圖書館舊館改造的重點內容。

同時在這一時期,圖書館建筑設計理念在相關研究專著、論文探討中不斷探索更新,理論體系框架基本建立。60年代初,清華大學發行《圖書館建筑設計參考圖選》;70 年代中期,南京工學院、清華大學建筑系編寫《圖書館建筑設計》,由南京工學院出版社、中國建筑工業出版社印刷出版;80 年代初,鮑家聲主編的《圖書館建筑》出版。而這一時期圖書館學界有關圖書館建筑設計議題的研究也頗為豐富,根據金沛霖在《中國圖書館學情報學論文選叢(1949—1989)之九:圖書館建筑與圖書情報技術論文選》[58]中所述,1949—1988 年在省市級以上刊物發表的圖書館建筑設計論文有155 篇(表3),涉及國外和現代各區縣、少年兒童、中學、大專院校、公共圖書館的書庫、采光設備、噪聲、環境問題。1980 年,中央書記處還首次研究了圖書館發展規劃和有關北京圖書館新館的建設問題,為我國圖書館建筑設計進入新的發展時期提供了先聲,其后隨著藏書規模的擴大,開架管理主導下的建筑室內設計成為主導,并延續至今。

表3 新中國成立后有關圖書館建筑設計研究的論文

4.2 探索發展期(1987—2008):新環境下知識組織與傳播的圖書館建筑設計

1978 年,黨的十一屆三中全會在北京召開,作出了把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的戰略決策,開啟了我國改革開放的歷史進程。但是真正使圖書館建筑設計發生根本性重大轉變則始于1987 年。這是因為在這一時期,大量圖書館文教建筑設計規范的頒行,標志著新環境下圖書館以知識組織與傳播為目的的建筑設計開始了標準化、專業化發展道路。這些標準規范主要是中國《圖書館建筑設計規范》(1987 年5 月由城鄉建設環境保護部、文化部和國家教委批準,自1987 年10 月起施行)、國家標準《中小學校建筑設計規范》(1987 年10月頒布實行)等。此后,圖書館建筑設計迎來重要發展期。1989 年,中國第一部無障礙設計規范由建設部頒布;到2007 年1 月建設部等五部委發布《關于加強大型公共建筑工程建設管理的若干意見》,圖書館公共文教建筑設計標準化、體系化、規范化程度進一步加深。

在社會主義市場經濟體制框架下,我國圖書館建筑設計開始將重點由單一的“為政治與科學服務”向“知識組織傳播”轉變。這一時期圖書館建筑敘事特征的突出表現特點是打破過去蘇聯模式的工業化進路,突出建筑靈活性和人本思想,包括更加關注老弱病殘等特殊讀者的館藏、通道、空間、設備設施利用問題,重視空調和自動化設備應用問題,并打破工業化建筑設計的有限性,加大進深條形結構空間,將其變為集中布局的塊狀結構。從20 世紀90 年代開始全球掀起“圖書館復興”的熱潮,涌現出一批又一批新建及改擴建的圖書館,其中不乏標志性景觀建筑。與此同時,全球圖書館事業經歷了從“以書為本”向“以人為本”轉型的時期。二十多年的“圖書館復興”見證了圖書館建設逐漸趨向理性、回歸本源的過程,“以人為本”設計正成為主導圖書館建設的指導思想[59],也影響著此后圖書館建筑設計的發展。

4.3 轉型變革期(2008 年至今):新時代高質量發展的圖書館建筑設計

2008 年是開啟新時代圖書館建筑設計高質量發展轉型變革的標志性節點。2008 年4 月23 日,中國第一屆“建筑圖書獎”在國家圖書館舉行頒獎儀式,慶祝北京奧運會的成功舉辦。同年,汶川地震讓建筑抗災性能得到全國關注,國家要求大力啟動建筑設計規范標準的修編。2008 年,李國新等執筆編制的《公共圖書館建設標準》(建標108—2008)由住建部、國家發改委批準發布,于2008 年11 月1日施行。結合這一時期圖書館事業現實基礎與可持續性等問題,強制標準《公共圖書館建設標準》涵蓋了公共圖書館建筑設計的規模分級、項目構成、總建筑面積和分項面積、總體布局與建設要求、建筑設備[60]等內容。政府據此確定公共圖書館建筑建設規模和投資水平,對圖書館事業的發展影響直接、重要而深遠。發展至今,各省、市、縣(區)公共圖書館新館和大學圖書館新館建設如火如荼,建筑推陳出新,在外觀上更加現代化。該時期的圖書館建筑敘事風格追求動線變化,嘗試使用幾何構圖、材料、色彩等要素組合表現更具吸引力的異形效果,各地域的建筑寓意呈現兼容并蓄、百花齊放的局面。圖書館建筑設計使用模數設計,更加現代化和國際化。

新時期中國圖書館建筑布局經歷了從“閉架管理”到“開架管理”的建筑設計,實現了“工”字形平面布局到今天“回”字形建筑平面布局的轉變。建筑內部廣泛使用大通道、天井、中庭、電梯、扶梯、智慧設備等,注重空間開放性、靈活性、安全性、隱私性。2018 年,《中華人民共和國公共圖書館法》規定“閱覽室、自習室等公共空間設施場地開放”等內容,從法律立場確立了建筑空間普遍開放的基本理念,標志著新時代公共圖書館事業進入新的發展階段。這一階段,中國新時代圖書館高質量變革發展的建筑設計在培育文化自信、面向文旅融合、服務閱讀推廣、智慧樓宇方面取得了許多新進展與成就。其中,智慧圖書館被認為是把智能技術運用到圖書館建設中而形成的一種智能化建筑[61],其建設已被納入國家和行業“十四五”發展規劃。智慧空間與智慧服務發展使得建筑功能拓展與服務創新迭代速度加快,包括智慧設施、智能書庫和數字化閱讀服務的更新升級等。同時,技術升級推動虛擬空間的崛起,極大地促進了數實融合空間的發展。當前,隨著元宇宙等的迅速發展,文教建筑虛擬空間蘊含了巨大的潛力,將成為實體建筑的重要補充。

5 研究討論與展望

圖書館建筑是圖書館學的重要研究內容。現有聚焦于圖書館建筑空間的重要著述,《圖書館空間設計理念研究》《圖書館建筑的歷史》《藏書的藝術》等主要以國外圖書館建筑作為研究對象,著墨介紹歐美圖書館建筑設計的不同發展階段、內容和特點,鮮有專門聚焦于闡述中國圖書館建筑空間設計歷史衍變的著述。本文通過上述演繹分析,力圖解析中國各個時期圖書館建筑敘事的歷史承續與現代發展,提出以下結論和展望供討論。

5.1 研究結論探討

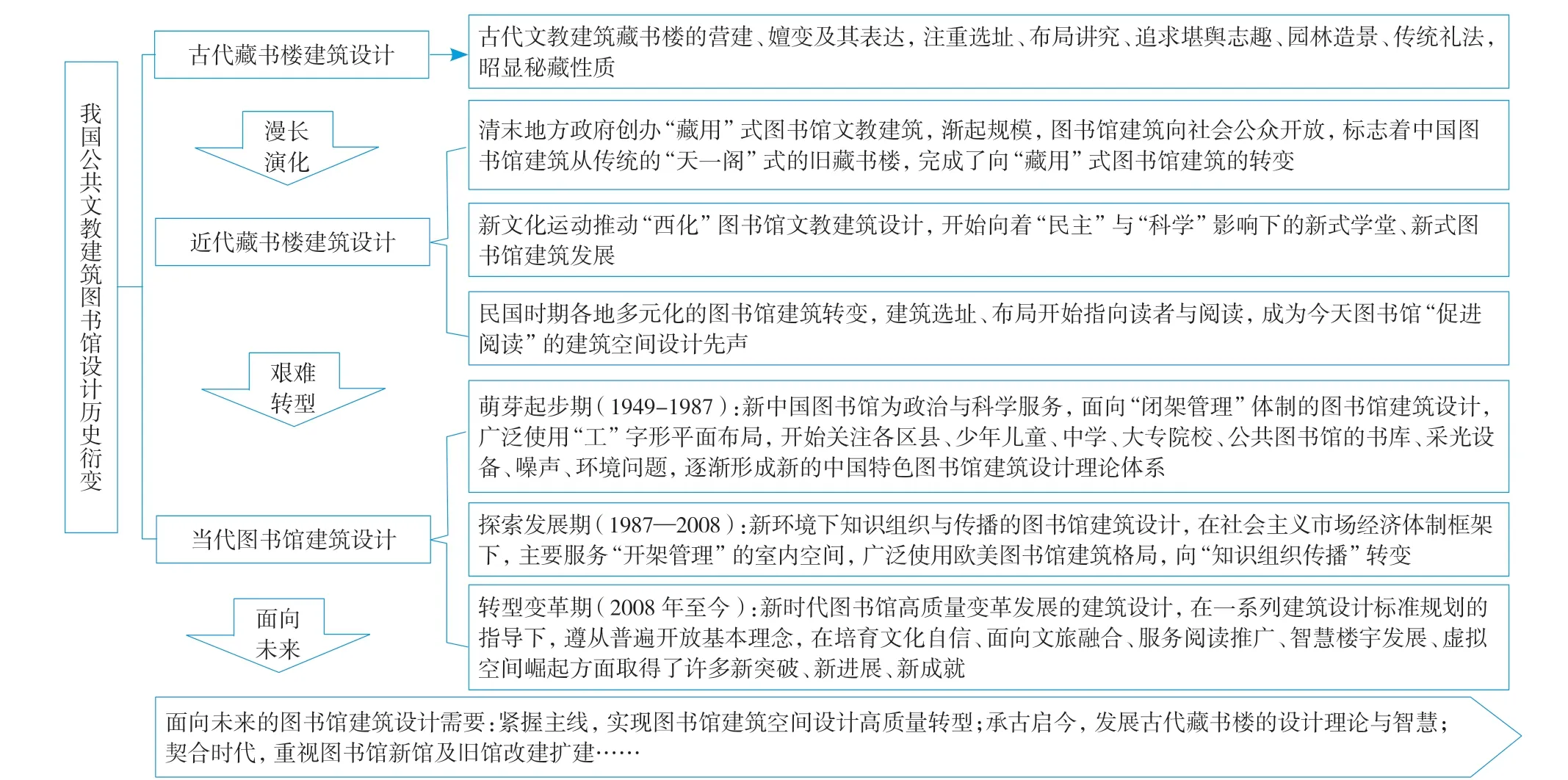

圖書館建筑設計作為我國文教建筑歷史演變的重要學科維度之一,雖然受所屬學科事業發展的歷史跌宕局限、建筑服務對象特點的影響,但也不失為審視文教建筑衍變的一個重要學科切面,可以幫助我們從歷史“發現”設計,解構文教建筑在中國的起源、延續,講述中國故事、完善中國特色文教建筑發展體系。從其演化脈絡中,我們可以看出中國圖書館公共文教建筑敘事體系嬗變,大體如圖1 所示。

圖1 我國圖書館文教建筑設計衍變發展的基本脈絡

本文通過上述分析,主要得出以下結論供探討:

(1)古代推崇“秘藏”的藏書樓建筑時期,圖書館建筑設計追求具有中國傳統文化特色的堪輿志趣、文化意向、園林造景、禮法制度。首先,圖書館藏書空間歷史演進從古代藏書樓時期的單純獨立藏書空間發展至管、借、藏、閱處于同一空間,直至藏閱功能豐富、分離,各功能空間關系開始模糊[1]。其次,古代藏書樓建筑取名、選址考究,注重選址風水、庭院造景和文化設計,反映對儒家文化的追求并影響后世,傳承至今。最后,建筑設計服務于建筑功能:建筑用匾額、楹聯、抱柱對聯裝飾,表達志趣;方磚或青石鋪地,便于曬書防潮、防蟻;重視朝向與開窗,利于自然的通風與采光,構成了古代藏書樓建筑敘事的獨特設計思想。

(2)近代“藏用”主導的圖書館建筑設計,由傳統向現代轉型。清末地方政府“藏用”式圖書館逐漸向社會公眾開放,標志著中國圖書館建筑完成了從傳統的“天一閣”式樣的舊藏書樓向“藏用”式圖書館建筑的轉變。到民國,圖書館文教建筑設計兩個最核心的轉變就是:①建筑為讀者提供便利、指向閱讀;②百花齊放的多元化圖書館設計。多元主體格局下的圖書館建筑設計充分“融古取洋”,由磚木結構過渡到鋼筋混凝土結構。各類型圖書館在建筑設計語言上兼收并蓄,既有古典建筑之美,也有現代室內設計之方法,選址、布局、室內裝飾、動線設計和環境營造均圍繞讀者展開,形成了這一時期獨特的建筑風格特點。圖書館建筑思想重點在于探索西方建筑功能與中國傳統建筑樣式之間的有機融合,通過建筑發揚藏用特色。

(3)當代我國圖書館新館建筑設計發展突出創新,建筑設計發展分為3 個時期:萌芽起步期(1949—1987),新中國圖書館為政治與科學服務的建筑設計;探索發展期(1987—2008),新環境下圖書館知識組織與傳播的建筑設計;轉型變革期(2008 年至今),新時代圖書館高質量變革發展的建筑設計。各時期建筑各有特點,經歷了從“閉架管理”到“開架管理”的建筑管理體制、從“工”字形平面布局到“回”字形及其變體的建筑平面布局的轉變;在普遍開放理念指導下,開始關注各區縣、少年兒童、中學、大專院校、公共圖書館的書庫、采光設備、噪聲、環境問題,形成新的中國特色圖書館建筑設計理論體系。

從古代的藏書樓蝶變為今天的現代化圖書館建筑,浩繁卷帙,艱難轉型,頗為不易。文章使用大歷史視野探求中國圖書館文教建筑的敘事體系嬗變,強調“洞幽察微”“見微知著”。文章試圖回答圖書館建筑設計從何而來、到何而去的問題,并希望在中國傳統文化與西方理性邏輯之間尋求二者的平衡點,以探尋中國建筑的本土化發展之路[62]。這是我國公共文教建筑設計延綿傳續之內核,也是其建筑設計具有持久生命力的重要原因。

5.2 面向未來的圖書館建筑設計遠景展望

“以史為鏡 ,可以知興替”。歷史是一面鏡子,可以映照過去得失、遠觀未來啟發。推本溯源古代藏書樓建筑的哲學根柢、文化意向、呈現形態、美學意蘊與審美表達,揭示圖書館建筑設計歷史發展脈絡,為我們分析公共文教建筑設計演化提供了重要學科切面,也為之后的建筑設計提供了啟發。當然,我們不應該只有輝煌悠久的藏書建筑,未來更應該有光明遠大的文化建筑。建筑理論家雷姆·庫哈斯(Rem Koolhaas)認為“圖書館是一種極其適合產生前衛設計的建筑類型”[63]。未來圖書館文教建筑需要既追求豐富的建筑語言和外在表達,又努力探求建筑物內在功能與圖書館性質的契合。因此,本文在上述研究結論的基礎上,提出以下未來圖書館建筑設計遠景展望。

5.2.1 承古啟今,揚棄古代藏書樓建筑敘事文化隱喻

建筑的敘事性貫穿于建筑隱喻的構思、設計、建造或使用體驗中,圖書館建筑應該繼承、揚棄古代藏書樓的文化隱喻。1929 年,國民政府曾制定《首都計劃》,規定在建筑形式的選擇上以采用中國固有之形式為最宜,而公署及公共建筑物,尤當盡量采用[64],由此,保存了許多傳統建筑的精髓。廣州仲元圖書館等文教建筑大都以傳統的宮殿式建筑形式與西式立面構圖相結合的手法進行整體規劃設計。現代圖書館,作為文化建筑既需要具有強烈的現代特點,又需要從我國古代傳統文化建筑中尋求深層意義上的傳承,實現古今建筑之間的對接與融合。古代藏書樓基于其所在地區的自然環境和人文因素,形成了豐富而樸素的文教建筑設計理念、方法和智慧,能夠為現代文教建筑建設提供啟發。例如始建于明嘉靖年間的寧波天一閣,通過獨特石景建造手法,實現了園林石景藝術與自然環境、文化特質深度融合,在造型意境、色彩取舍、環境營造、人文底蘊上存在獨特內涵,既體現了道法自然和小中見大的傳統,又圍繞藏書功能,體現了“形式服從功能”的思想[65]。如何利用古代藏書樓的設計理念實現舊建筑“修舊如舊”“守正創新”,是當前圖書館建筑設計需要深度思考的一個議題。

5.2.2 取法世界,強化圖書館建筑空間設計的前瞻性

優秀的建筑設計作品是館方將圖書館設計基本理念、規格要求等傳達給建筑設計師及其團隊,并充分溝通的結果。正如Ayub Khan 在《設計出新:規劃和設計新圖書館建筑》[66]一書中所說,一個新的圖書館的規劃可能需要5 年時間——所以從一個圖書館正式投入使用那天起,它就在某種程度上代表了昨日的思維。因此,考慮未來的需要是至關重要的。目前,圖書館建筑空間的設計思維已經發生了改變,如表4 所示。

表4 國外傳統圖書館與現代圖書館建筑設計理念比較

當代文化和教育建筑設計解決方案致力于具有節能意識和可持續性的設計、照明、電力、結構、IT 基礎設施、聲學、消防安全和價值工程。同時,文教建筑在城市中所占據的位置顯現出更為優越的區位,規模上擴張,整體呈現出類型多樣化與分布泛在化的趨勢。當代圖書館建筑設計雖一派欣欣向榮、璀璨耀眼,掀起了空間復興浪潮,提振了圖書館事業,但我們需要正視公共文化資源分布不均衡、不充分的問題,許多中西部基層圖書館建筑仍然難以成為公眾的“第三空間”。同時,從“公共資源配置”角度出發,圖書館建筑并非越多越好、越奢華越好、技術運用越多越好,其核心仍然是要為圖書館本質而服務,才能突破設計藩籬,實現提質增效。

5.2.3 契合時代,重視圖書館舊館建筑空間新建改建

圖書館改擴建是一個區域城市化推進到一定程度后再發展所繞不開的話題,應該順應自然肌理與人文趨向、提取周邊造型元素予以改擴建設計。這一建筑設計理念,從古代文教建筑藏書樓的設計便可窺見。古代藏書樓建筑設計可為中國特色圖書館建筑體系建設提供歷史鏡鑒。當前,我國城市發展進入存量提升的新常態,大量早期建設的文教建筑逐漸顯現出局限性與滯后性,面臨著建筑設施破敗、用地不足、環境品質惡化、公共空間匱乏等問題[67]。這也是我國許多高校圖書館、公共圖書館舊館空間再造的重要原因之一。新建筑與原建筑若要相契合,就要求圖書館能夠充分利用周邊的自然、人文景觀要素,利用現有交通設施以及地形條件,使圖書館擴建部分與原有建筑構建出圍合空間,使建筑與環境滲透融合。隨著公共文化空間治理的深入,公共文教建筑改擴建已成為業界高度關注的內容,怎樣設計出能夠反映城市精神面貌、符合時代發展要求的圖書館建筑仍然需要不斷探索。

5.2.4 緊握主線,實現圖書館建筑空間設計高質量轉型

文教建筑敘事研究以今人的視角,挖掘史料,萃取案例,研究圖書館這一種特定文教建筑的營造特征方法、規律成因。未來需要研究者以更嚴謹、更縝密的邏輯證據,突破已有研究桎梏,建立起當世語境下的圖書館文教建筑時序嬗遞體系,幫助實踐者基于廣闊歷史發展經驗實現建筑空間服務的高質量轉型。

面向未來圖景的公共文化空間建設實踐,需要把握“文化自信”“文旅融合”“閱讀推廣”“智慧服務”的發展主線,實現建筑空間設計高質量轉型。圖書館是國家文化發展水平的重要標志,是滋養民族心靈,培育文化自信的重要場所[68]。政府等相關責任者應充分規劃公共服務機構功能融合試點,利用圖書館等文化場館,完善公共文化設施旅游服務功能,加強旅游設施的文化賦能[69]。閱讀不是單一的信息傳遞活動,而是一種社會活動。閱讀文本的產生、傳播、接受背后都包含著復雜的社會行為[70],而空間在其中扮演了重要保障和促進作用。多元文化體驗需求日益旺盛給圖書館的傳統空間設計理念帶來沖擊,未來圖書館的空間將不再僅僅是一個閱讀書籍的場所,更是人們感知和體驗多元文化、交流思想、共享知識的場所[71]。服務國家“共同富裕”“數字中國”“健康中國”戰略的公共文化空間需要的建筑設計將成為實現圖書館高質量發展的新增長點。