新課標視域下小學寫作教學策略探究

陳 爽

寫作是一種創造性的思維活動,它通過語言和符號來反映客觀事物,表達情感,傳達知識和信息,是學生積極觀察生活,體現語言積累經驗、語言表現力及創造力的重要途徑。小學寫作以命題作文為主,命題寫作的不足之處會誘導學生揣摩出題者、閱卷者的意圖,并偽裝成自已的看法,多年寫作訓練下來,學生缺少了獨立思考的能力。在《義務教育語文課程標準(2022年版)》正式頒布后,對當前寫作教學進行研究分析具有重要的現實意義。新課標中對寫作教學沒有明確規定,但是通過對新增設的語文學習任務群的解讀,我們不難發現寫作教學融入學生語文實踐活動的全部環節,此外新課標在學段要求中將“寫作”和“口語交際”合并為“表達與交流”,這也說明基礎課程傾向于在語文課堂中將口語和書面語、閱讀和寫作教學相結合。筆者在新課標的指導下,思考總結小學寫作中長期存在的問題,增強小學寫作教學的可操作性。

一、小學作文教學困境及原因

(一)學生寫作驅動力不足

隨著人們物質文化水平的提高,學生的閱讀資源日益豐厚,盡管如此,但大部分小學生作文仍是“流水賬”,甚至有的作文雖辭藻華麗,但內容平平無奇,這就暴露出當今小學生寫作的主要問題是缺乏寫作動力,詞語使用不準確,平時練習敷衍了事。如果將這些問題概括總結,筆者認為可以分為三個層次:

一是害怕寫作,無話可寫。二是努力寫作,生搬硬套。這一層次的學生,能夠遵守寫作要求,主動地完成寫作任務,但是作文內容卻是東拼西湊,只求湊夠字數,能拿到基礎寫作分。三是難以提升,缺少亮點。該層次的學生肯想肯寫,能夠將寫作與實際生活聯系并產生共鳴,有事可寫,有情可抒,但是文字使用不夠恰當,表達方式和修辭方法的使用千篇一律,文章缺乏美感與亮點,集中體現在立意和遣詞造句這兩方面。

(二)教師教學創新性不足

第一,寫作教學方法相對落后。部分教師在寫作教學過程中僅僅是對寫作方法的簡單講解或者教學生模板寫作,又或是對滿分作文的結構和語句用詞進行詳細指導,但沒能從學生寫作興趣等角度去考慮寫作方法的傳授,寫作教學場地局限在教室,日積月累可能會出現學生害怕、抗拒寫作的現象。

第二,寫作評改環節敷衍了事。教師只對辭藻華麗、格式規范的作文加以表揚鼓勵,久而久之,學生會下意識地參考范文來摘抄優美段落以求表揚,從而忽視了學生真情實感和自我創新的表達。此外,由于班級人數眾多,教師在批改過程中僅僅是走馬觀花,對于學生字詞用句及情感表達不能做到仔細推敲,作文批改未能對學生的“辛苦結晶”詳細評價,在小學階段學生的寫作成果渴望被老師表揚,在寫作完成后未能得到回應,學生的寫作興趣自然會降低,對于認真完成寫作的想法也會淡化。

第三,寫作教學理念的偏差。我們需要意識到寫作教學包括“寫什么”和“怎么寫”的問題。首先,在寫作教學過程中教師往往忽視了寫作的主體是學生,總是以成人的思維去教寫作,在拿到一個作文題目時,教師下意識地將作文主題思想情感以及寫作范圍和方法都傳授給學生,在此過程中學生的寫作自由被束縛,無疑會造成寫作壓抑。其次,教師為了完成教學計劃,引導學生進行閱讀積累的時間較少,教師潛意識認為閱讀積累應該在學生課下完成,但一篇好的佳作是通過素材的日積月累和感情沉淀而來,教師會鼓勵學生多看課外書,但對于學生的閱讀積累情況知之甚少。最后,教師寫作教學模式程序化。學生是發展中的人,時代在不斷發展,教師寫作教學觀念卻停留在過去,仍按照傳統三步走的寫作模式進行教學:第一步老師先命題,第二步引導學生對作文題目進行分析,第三步規定字數和時間后讓學生動筆寫。單一固化的寫作教學模式必定會引起學生的抵觸情緒。

針對以上寫作中存在的問題,我們不得不思考該如何解決當前困境。想要提高學生寫作能力,首先要明白寫作能力包含什么,在王文彥、蔡明主編的《語文教學論》中提到寫作能力主要包含審題、立意、選材、謀篇布局、運用表達方式、遣詞造句及修改文章的能力,還應根據所包含內容進行整合并提出相應措施。只有將各個步驟進行整合,并逐個擊破,才能寫出一篇結構合理、邏輯嚴謹、文采斐然的佳作。

二、寫作教學困境改進措施

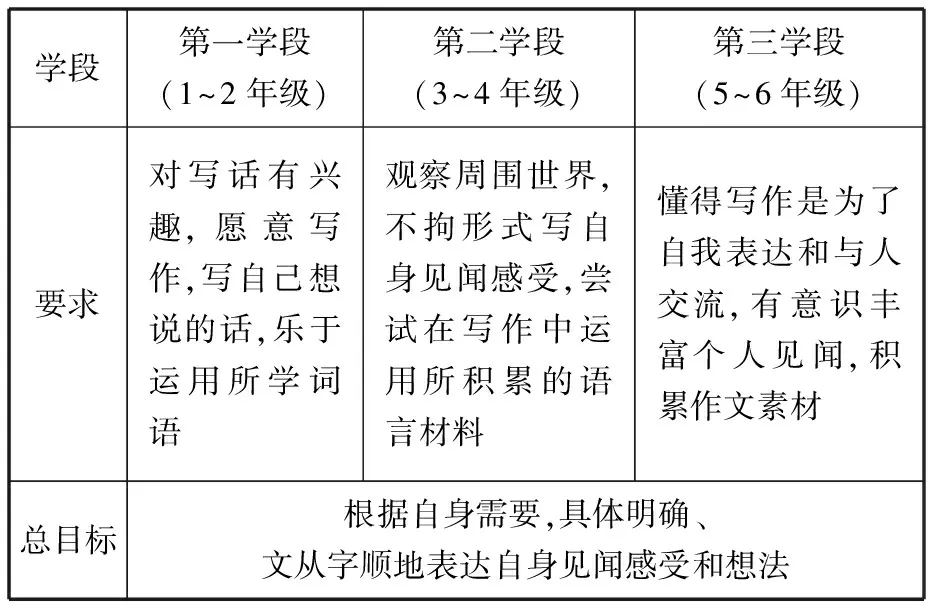

通過對新課標中小學階段“表達與交流”板塊的梳理,優化寫作教學的策略也隨之產生,見表1。

表1

通過上述表格的整理,核心觀點是“引導學生學會觀察,自由表達,懂得寫作是為了自我表達的需要”。此外,在新課標教學建議中提到“創設真實且有意義的學習情境,凸顯語文學習的實踐性”。在提出措施的過程中需要遵循“從學生實際生活出發,建設開放的寫作環境,引導學生在真實情境中愛上寫作、學會寫作”的基本原則。

(一)通過記日記培養學生有話可寫

在新課標學業質量板塊中對于第二學段(3~4年級),建議學生用日記等方式記錄個人見聞。在寫日記時不限制字數,能將今天生活中發生的最難忘的一件事表達清楚即可;此外教師在評閱時也只是將學生錯字、語句不通順地方進行訂正,并對學生文中所寫的內容進行適當回應。當學生開始習慣于每天表達自己的看法見聞時,這其實也是間接達到了表達真實情感的目的。寫日記的好處是學生在潛移默化中會認為寫作如同生活中的一件平常事,從傳統寫作中“要我寫”逐漸轉換為“我要寫”,當學生寫作心理發生變化后,寫作興趣會逐漸提升,學生害怕寫作、無話可寫的問題即可解決。在小學階段學生能語句通順地表達真情實感即可,只有教師放松心態,營造輕松寫作氛圍,學生才能快樂寫作。

(二)通過打破常規寫作培養學生寫作創新力

所謂的創新就是打破常規。傳統寫作教學中教師反復強調作文要有美感,要求學生使用多種修辭手法,要有心理活動的刻畫,只有語句優美的文章才是滿分作文,這就可能導致學生在寫作中刻意追求老師的評分標準,使作文死板且毫無新意。

例如,在寫作中訓練寫人敘事,學生千篇一律的句子是“我的老師(同學)有一雙大大的眼睛,有一頭烏黑的秀發,有柳葉般的眉毛,櫻桃般的小嘴”。在打破常規寫作后我們可以引導學生嘗試去掉“有”字,會收獲不一樣的寫作效果。學生在描述心理活動時不用“想”字,熟悉的表達方式是:“今天一回家我發現媽媽的表情不太對,我心想不會是我的謊言被發現了吧?”去掉“我心想”,是不是可以換成“今天一回家我發現媽媽的表情不太對,不會吧!我的謊言被發現了?”通過教學實例,我們不難發現打破常規之后,學生的思維可以擺脫束縛,從而獲得寫作新體驗。

在新課標語法修辭知識板塊中提到“關于語言結構和運用的規律,須讓學生在具有比較豐富的語感積累和良好語感的基礎上,在實際運用中逐步把握體會”。因此,教師在寫作技巧訓練過程中,要充分認識到學生的思維是活躍的,學生的表達技巧是多樣的,學生的理解能力是不同的。學生在寫作中存在生搬硬套的問題,在一定程度上可以解決。學生只有認識到個體獲得情感體驗的途徑不同,個體表達方式的多樣性,才更有可能寫出獨具特色的作文。同時,教師也應鼓勵學生寫出樸實無華,讀來淺顯易懂的作文。

(三)通過提升閱讀質量培養學生寫作共情力

學生閱讀質量的提升不能只依靠老師,家長的主導作用也很重要,閱讀質量不僅僅是對書本的閱讀質量提升,也包括對大自然和社會風貌的生活體驗。學生目前基本上只有家庭和學校的生活體驗,對大自然的體驗感較少,基于此,教師提出多閱讀的要求,讓學生放下手機,停止刷抖音玩游戲,在節假日去書籍中徜徉,去大自然中接受陶冶。

首先,家長和教師不僅要求學生多讀書,更要讀好書,尤其是一些符合學生年齡特征、激發學生閱讀興趣的書籍,孩子看完書后,家長嘗試與孩子交流,加深孩子閱讀理解力。教師可以開展讀書交流會,引導學生積極發言,當學生有話說時也就有內容可寫。其次,利用周末及節假日,家長多帶孩子去體驗生活,帶著孩子出去玩時看到某一處景色,要有意識地引導孩子進行描述或發表想法。春天帶孩子去公園玩,看到了柳樹,引導孩子去描述柳葉的顏色、形狀,柳枝的形態。如果孩子已經學過了《詠柳》這首詩,可以在腦海中對詩句“碧玉妝成一樹高,萬條垂下綠絲絳。不知細葉誰裁出,二月春風似剪刀”進行對比聯系。只有與學生生活緊密相關的文本閱讀,才能引發孩子的思考;只有經過孩子大腦與心靈加工的東西,最終才能成為孩子的文化素養積累,從而順其自然地成為孩子寫作的素材庫。當學生有了自身獨特的情感體驗,在面對寫作時,也就有話可說、有情可抒、有感可寫,在選取事例時也就能避免生搬硬套。

(四)通過模仿范文培養學生寫作理解力

模仿是寫作中具有爭議的方法,部分學者認為模仿是導致現在寫作困境出現的原因之一,不利于學生學習寫作。在小學階段訓練學生寫作,教師如果把握得當,使用方式正確,模仿可以收獲意想不到的寫作教學效果。在古代寫作教學中,強調寫作從模仿入手,這在當下仍然適用,需要注意的是“模仿”不等于“粘貼”,是對優秀文章的思路、結構、寫作手法的模仿。我們需要認識到,小學生初步嘗試寫作時,對寫作可能無法理解,通過直觀范文的講解,有利于學生對寫作知識的掌握。建議以課本中文質兼美的文章為范例,五年級上冊第一單元習作是《我的心愛之物》,教師可以引導學生以《桂花雨》為范文,從謀篇布局來看,文中首段不直接寫喜愛桂花,只是闡述中秋前后桂花盛開,間接性說明了本文的敘述中心。從表達手法來看,不是直白描述桂花有多么香,而是以十幾家鄰居都浸在桂花香中,從側面以桂花香的范圍來說明。從立意上來說作者琦君之所以喜歡桂花不僅僅因為桂花香且用途多,更多的是桂花代表了鄉愁。教師通過對《桂花雨》寫作思路的講解,幫助學生更好地完成了《我的心愛之物》寫作。

(五)通過互批作文培養學生寫作審美判斷力

寫作批改是師生情感交流的橋梁,也是學生通過多種反饋對自己文章作出審視的過程。寫作批改是多元的,開放的。培養學生自主批改作文、同學之間互相批改作文的能力,在一定程度上可以提升學生的審美判斷力,同時也可以對自身存在的問題具有更清晰的認識。在學生互相批改作文的過程中,教師可以積極引導學生以小組方式評判出本組寫得較好的作文,學生再從幾個組中投票選出整個班寫得最好的文章,以學生自身的審美為主體,通過多主體寫作批改,促進學生寫作水平的提高。

總之,在寫作教學中教師要深入領會新課標的精神實質,有意識地培養學生表達自己真實的看法,引導學生從不抗拒寫作到愛上寫作,相信寫作能力的提升指日可待。