特別不規則超限高層建筑抗震設計

楊云帆

(中國建筑上海設計研究院有限公司,上海 200063)

1 引言

對于迅速發展的中國,城市人口集中,用地緊張,促使高層建筑蓬勃發展。近年來,由于建筑技術的發展,建筑設計理念的創新,高層建筑向著體型復雜、功能多樣的綜合性方向發展,立面收進、平面開洞、樓板不連續等體型不規則的建筑物層出不窮。然而,中國是一個地震高發的國家,對于高層建筑,地震作用效應尤其強烈,復雜且不規則結構體系容易使建筑物在地震作用下產生嚴重破壞。因此,對于不規則高層結構,選擇合理的抗震設計方法,使建筑滿足各項抗震驗算指標對于我國高層建筑及超高層建筑的設計具有重大意義。

2 工程概況

2.1 工程介紹

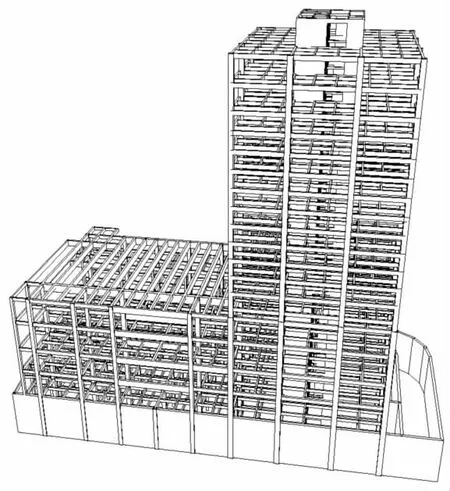

阜陽萬達酒店(見圖1)塔樓共17層(樓高H=80.33 m),大屋面標高:80.18 m,室外地面標高:-0.15 m,底部裙樓4層(H=26.0 m)。酒店底部南北向長度約81.1 m,東西向寬度約37.8 m;在裙房頂(H=26.0 m處)向北收進,形成豎向收進的大底盤單塔結構。收進后主樓平面呈矩形,南北向長度約34.2 m。

圖1 酒店模型示意圖

2.2 結構形式及不規則情況

酒店采用現澆鋼筋混凝土框架-核心筒結構。塔樓外框由12根框架柱承受豎向荷載,柱截面為1 300 mm×1 300 mm~1 000 mm×1 000 mm,混凝土強度等級為C60~C30,柱間距11~13 m。

經計算,本工程具有以下不規則情況:

1)扭轉不規則。在規定水平力作用下,考慮偶然偏心,較多樓層位移比最大值大于1.2,極個別樓層位移比最大值大于1.3,根據GB 50011—2010《建筑抗震設計規范》第3.4.2條,本建筑屬于扭轉不規則結構。

2)豎向不規則。酒店裙房頂(H=26.0 m處)向北收進,收進尺寸占總尺寸的58%,大于下部樓層南北向尺寸(B=81.1 m)的25%。塔樓收進部位高度(H1=26.0 m)與房屋高度(H=80.33 m)之比為0.32,大于0.2。塔樓質心與大底盤質心在南北方向存在較大偏心,偏心率約為26.5%,大于20%。根據JGJ 3—2010《高層建筑混凝土結構技術規程》第4.4.5條,本建筑存在豎向收進不規則且塔樓偏置情況[1]。

3)平面不規則。酒店存在開大洞、穿層柱、局部樓板錯層等現象。因建筑需要,2層樓板開大洞,洞口尺寸34.5 m×22.6 m,開洞面積約占樓層總面積的23.7%,同時形成約13 m高的穿層柱。開洞后單側樓板凈寬度小于2.0 m,相應位置樓板寬度約為該層樓板典型寬度的34.2%。3層宴會廳及前廳上空挑空也存在類似情況。開洞共抽去5根框架柱,對應裙房屋面處形成短向30.15 m跨度的大跨屋面梁。

4)剛度突變。本酒店客房層下設有設備夾層,層高僅為2.18 m,設備層下層剛度與設備層剛度之比為42%,小于70%,根據GB 50011—2010《建筑抗震設計規范》第3.4.2條,屬于剛度突變[2]。

根據住房和城鄉建設部《關于印發〈超限高層建筑工程抗震設防專項審查技術要點〉的通知》(建質[2010]109號)的規定,本建筑具有以上不規則情況,屬于特別不規則的超限高層建筑。

3 針對性抗震措施

1)針對扭轉不規則,為盡量減小扭轉效應,盡可能合理地布置結構抗側力構件(特別是剪力墻及外框架),以減小結構偏心,盡可能加大結構外圍剛度以提高結構抗扭性能,并適當加強受扭轉影響較大部位構件的強度、延性及構造配筋。

2)針對本工程在豎向收進后形成塔樓相對大底盤有較大偏置的現象,加強裙房屋面板(收進部位)及相鄰上下層樓板。裙房屋面板板厚采用140 mm,板配筋雙層雙向不宜小于0.25%;相鄰層樓板板厚120 mm并采用加強配筋。剪力墻底部加強區延伸至收進部位以上一層,收進層上下各2層塔樓周邊豎向構件抗震等級提高為一級。加強收進部位以下兩層結構周邊豎向構件的配筋構造措施。

3)對樓板開洞形成的薄弱連接部位樓板按彈性樓板考慮。適當增加板厚,采用雙層雙向配筋,單層單向配筋率加大至約0.3%;同時加強洞口邊梁的貫通筋及腰筋等措施充分加強連接板的剛度、強度及延性,以防止地震時連接板過早過大屈服。結構整體計算采用彈性膜計算模型,以考慮薄弱板在平面內的變形對結構及構件的影響,并得出樓板真實內力。控制連接板內主應力滿足“小震不裂、中震基本彈性”,并將板內力放大3倍后進行配筋設計[3]。

4)對酒店大堂開洞形成的穿層柱,其計算長度按實際2層層高考慮,校核正確的計算長度系數,計算其強度時適當加大其所受地震剪力(取1.2倍),并進行構造加強。對錯層部位及其余個別部位形成的超短柱,嚴格控制其軸壓比,箍筋形式采用復合螺旋箍筋,加大配箍率并全高加密箍筋,必要時增設芯柱,從而提高超短柱的延性。

5)針對酒店設備層存在的剛度突變情況,對設備層以下剪力墻厚度適當加厚并提高配筋率,使其側向剛度及強度得以提高。同時減小設備層剪力墻厚度及框架梁截面,保持混凝土強度等級同下層,以適當減小設備層側向剛度,同時保證該設備層具備較高的抗側強度。通過上述措施,使設備層剛度較其下一層剛度突變有所減緩,同時設備層相對于其相鄰層受剪承載力變化亦小于80%。

4 抗震驗算

4.1 抗震驗算方法

本工程采用PKPM及Midas Building進行CQC及時程分析計算,計入雙向地震和風荷載作用,考慮地震扭轉效應,通過層間剪力比層間位移算法計算樓層剛度。本項目2層、4層大開洞導致樓板不連續,故使用PMSAP軟件按彈性樓板模型進行小震、中震下應力分析。

4.2 整體指標計算結果

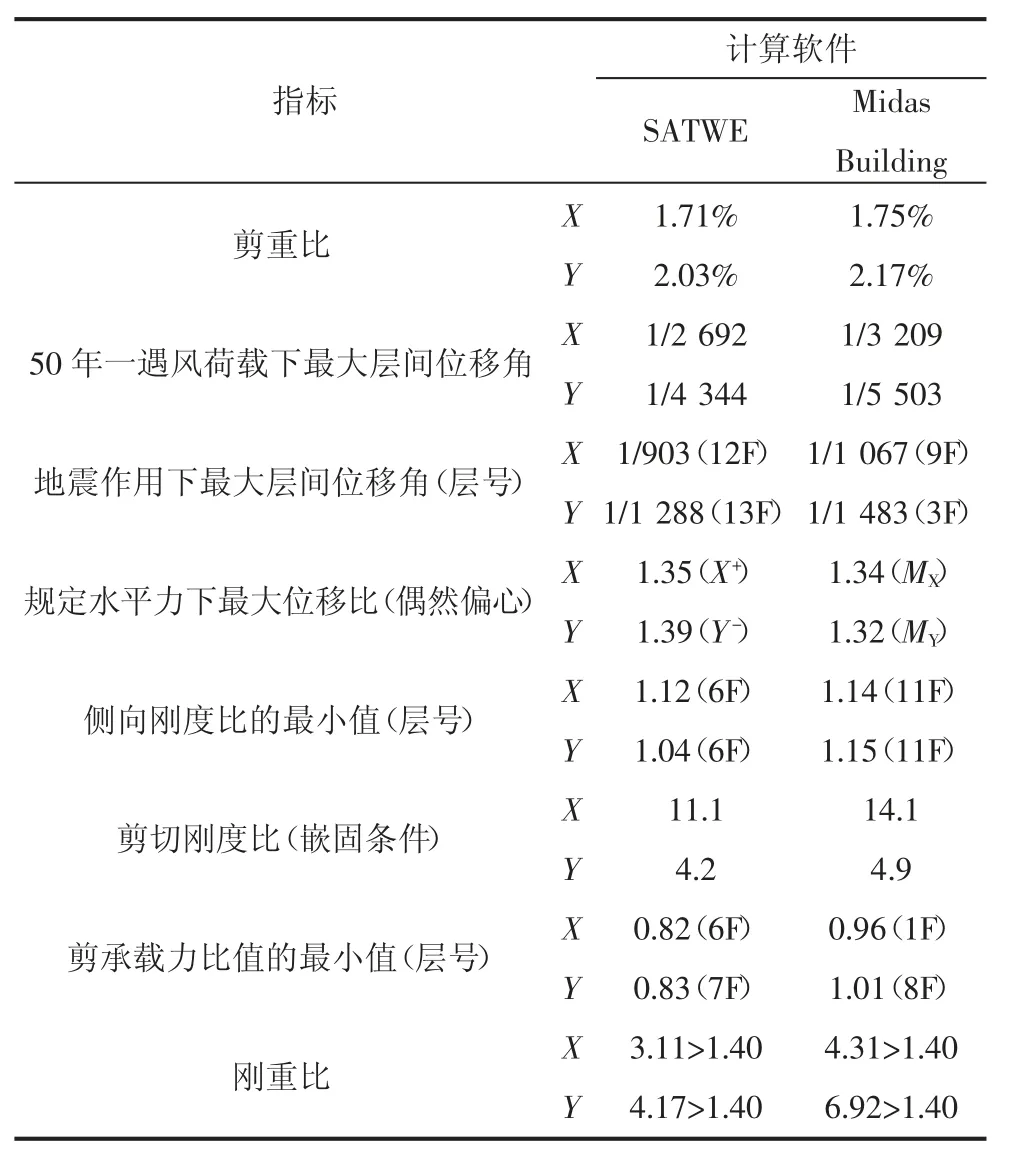

高層建筑整體指標計算結果見表1。通過比較兩種軟件計算結果可以發現兩者計算結果基本一致,各項計算指標較為真實且滿足規范要求。

表1 不規則高層建筑整體指標計算結果

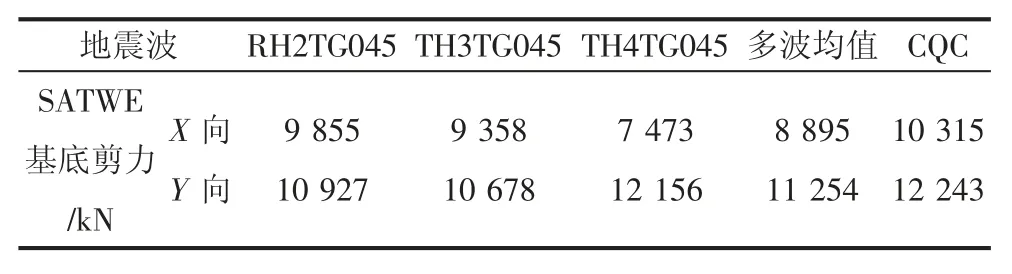

4.3 彈性時程分析計算

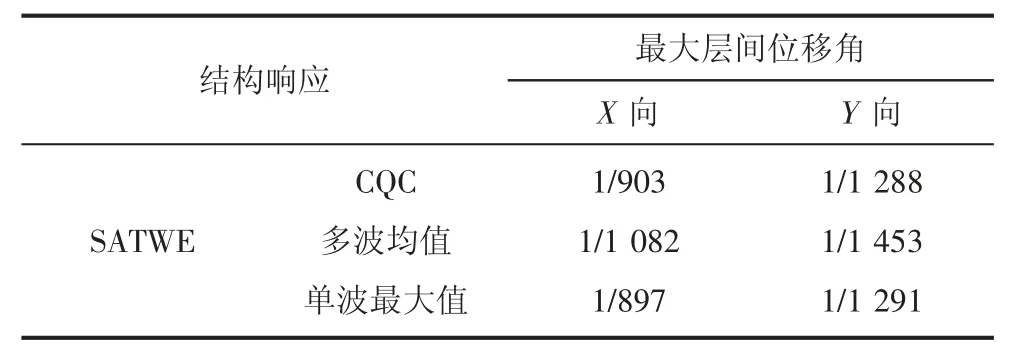

彈性時程分析時程分別采用Ⅳ類場地(特征周期Tg=0.45 s)一組人工波RH2TG045及兩組天然波TH3TG045、TH4TG045,加速度峰值35 gal。時程法與CQC法計算結果對比見表2、表3 。根據計算結果,本次選取的3條時程曲線計算所得結構底部剪力均大于CQC法計算結果的65%,平均譜計算所得底部剪力大于CQC法計算結果的80%,周期點相差在20%以內。時程分析最大層間位移角及剪重比滿足規范要求,樓層變形沿結構全高沒有突變,說明在小震彈性狀態下樓層的抗側力剛度沿豎向布置均勻,沒有明顯薄弱層[4]。

表2 地震波時程特性與CQC對比

表3 時程法結構地震響應計算結果

4.4 局部樓板應力計算

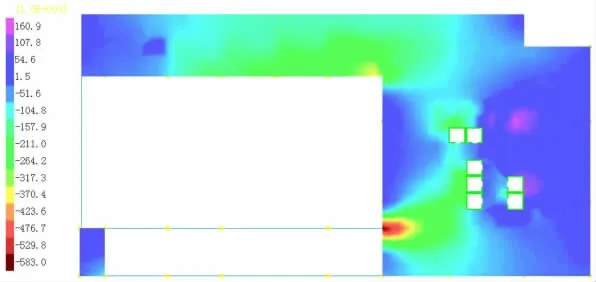

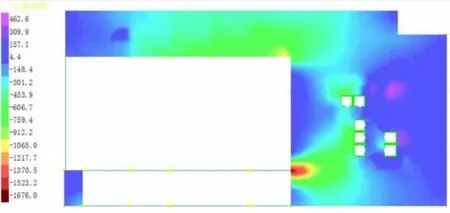

限于篇幅,本文只介紹3層樓板應力分析結果。圖2、圖3為3層樓板在小震和中震條件下的應力變化云圖。

圖2 3層樓板應力等值線圖(小震)

圖3 3層樓板應力等值線圖(中震)

結果表明,在小震作用下樓層樓板在地震工況下的最大主拉應力未超過混凝土的抗拉強度標準值,樓板保持彈性狀態。在中震作用下只有樓板在與混凝土核心筒角點處由于剛度較大產生應力集中現象,造成應力值較大,其余各處樓板最大主拉應力未超過混凝土抗拉強度標準值,大部分樓板保持彈性,滿足中震性能目標。經過構造加強滿足大震下不出現貫穿性裂縫的要求。

5 結語

為實現多樣的建筑功能效果,復雜超限高層建筑不斷涌現,如何確保不規則高層滿足抗震要求已成為結構設計的重大課題。本文通過工程實例介紹了一系列實用的抗震加強措施及驗算方法,相關設計經驗可為同類工程提供一定的借鑒。