對幼兒自主探究行為的解讀與思考

江蘇省無錫市前洲實驗幼兒園 唐維琰

隨著課程游戲化的推進,幼兒教師開始把視線從“集體活動”轉移到“一日生活”,把教育理念從“學什么”轉變為“怎么學”,教師越來越關注幼兒自主、自發的興趣,關注幼兒自主探究的行為與能力,可見幼兒自主探究行為在幼兒整個學習框架中的重要意義。

幼兒自主探究行為的具體表現

幼兒的自主探究行為常常在班級微課程的實施過程中發生,為剖析幼兒自主探究行為的具體表現,筆者有針對性地選擇幼兒深度探究課程案例,通過追蹤、觀察,聚焦幼兒行為,發現幼兒自主探究行為大致呈現出以下幾個表現。

1.興趣促發性的主動探索

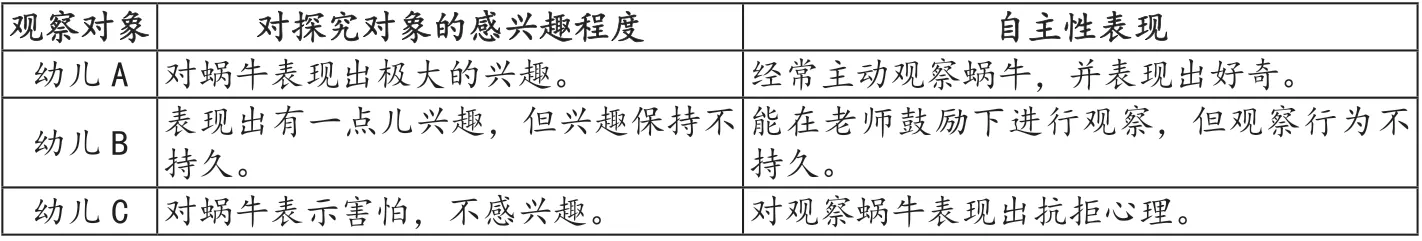

幼兒自主探究的過程需要強大的內驅力,興趣則是學習的第一內驅力。探究過程中,幼兒的“自主”來自于幼兒發自內心的意愿與好奇好問。在微課程“蝸牛日記”的實施過程中,我關注到并不是所有幼兒都對探究蝸牛感興趣,為此我對A、B、C三位幼兒的行為表現進行了觀察與記錄情況(見表1)。

表1 幼兒對探究對象的興趣程度與自主性表現的關系記錄

從上表我們可以清楚地發現幼兒對探究對象的興趣程度與自主性程度之間的關系。幼兒A對蝸牛表現出的興趣最為強烈,因此其探究過程中的自主性也表現得最為明顯;幼兒B對蝸牛的興趣一般,在他人的鼓勵下能進行探究,自主性一般;幼兒C對蝸牛不感興趣,因此其處于更為被動的狀態,毫無自主性可言。

2.問題導向性的主動求知

幼兒在對事物和現象進行自主探究的時候,往往會以問題為導向,大膽猜測、驗證,主動尋找答案。在微課程“蝸牛日記”的實施過程中,幼兒遇到了一連串的問題:蝸牛有眼睛嗎?蝸牛喜歡吃什么?蝸牛便便的顏色怎么每天都不一樣?幼兒沉浸在問題中主動觀察、主動提議嘗試對比實驗,探尋其中的秘密。

3.當幼兒在探索中遇到困難時,他們對解決問題的渴望推動著他們前行——他們可能會向外界(老師、同伴)尋求幫助。在微課程“梅雨記”實施的過程中,當幼兒在梅雨季參與制作霉豆醬時發現黃豆出的是黑霉,實驗被迫擱置,于是幼兒便主動提議請有制醬經驗的奶奶來幫忙,渴望找到解決問題的辦法。

4.遷移經驗性的探究事物

在幼兒的自主探究行為中常常能看到幼兒將生活經驗遷移至遇到的問題中,這是幼兒解決問題的策略之一,更是幼兒深度學習的一個階段性表現。在為蘑菇尋找“暗房”時,幼兒能夠聯想到生活中的帳篷,用布與積木塊搭建一個“帳篷暗房”。幼兒能發現蘑菇暗房與帳篷的相似性,從而將搭帳篷的方法遷移到大件蘑菇暗房中去,探究過程表現出較強的自主、自發的意愿。

5.通過試誤來探究事物

幼兒的自主探究是在猜測和驗證中進行的,由于幼兒所處年齡的經驗水平和其思維特點的約束,幼兒的自主探究會出現試誤的情況。他們往往需要經歷“思考—嘗試—再思考—再嘗試”這樣的循環過程來逐步推進探究。如,在微課程“造池記”實施的過程中,幼兒設計了長長的魚池和圓圓的魚池,為了驗證哪個方案更省磚塊,幼兒“模擬搭建—比較—判斷—再設計—再搭建—再比較”……在試誤的過程中表現出較強的自主探究意愿。

綜上所述,幼兒的自主探究基本會經歷以下幾個階段:

問題發現階段是最基礎的階段,如果有和幼兒認知不符的事物或者事件出現時,便會激發出幼兒內心的探究欲望;問題分析階段,幼兒通過對問題進行分析,可以計劃下一步行動路徑;問題解決階段包括經驗的遷移,這是幼兒主動建構知識、整合已有經驗的階段;經驗進階或經驗內化階段是幼兒自主探究后對前期經驗的回顧、內化或延伸。根據以上判斷,我們可以從中識別幼兒的自主探究行為的三大特點:心中有疑問、行為有目標、經驗有增長。

幼兒自主探究行為的支持策略

自主探究是幼兒獲取知識的重要途徑之一,在明晰了幼兒自主探究行為的意義與具體表現后,作為教師我們需進一步思考:如何有效支持幼兒的自主探究行為,從而引發深度學習呢?筆者認為支持策略的使用常常不是單一的而是綜合的,采取哪種方式取決于我們對幼兒個體的了解、特定階段的教育目標以及兒童對教師所用策略的反應。下面,筆者將結合實際案例從三個方面來進行闡述。

1.提供開放的環境,擴展學習空間

幼兒園內部環境和幼兒自身的學習、生活聯系緊密,因此也會從根本上影響到幼兒的自主探究行為,幼兒的自主探究屬于對周圍環境所做出的反應。另外,幼兒的探究對象滲透在生活中的角角落落,甚至小小的灰塵都可以是幼兒探究的對象,而開放的支持性環境是促發幼兒自主探究行為的“基石”。

在“蘑菇來了”的探究之旅中,幼兒為了探索蘑菇生長的條件,將實驗場地從陽臺自然角轉移至濕度較大的盥洗室;在“螞蟻,你好”的探究之旅中,幼兒試圖找到螞蟻的家在哪兒,探索的腳步從教室拓展至小農場;在“梅雨記”的探究之旅中,孩子們試圖發現“霉”的藏身之處,尋遍幼兒園的角角落落……因此,幼兒的自主探究行為需要教師提供開放的環境,追隨幼兒的興趣、洞察幼兒的需要、擴展幼兒的學習空間、認真聆聽幼兒的內心世界,幼兒自主探究行為才得以自然發生。

2.觀察幼兒的行為,提供多向支持

幼兒的自主探究行為是深度學習的起點,幼兒自主探究的持續深入是“幼兒興趣+教師支持”的結果,教師需要根據幼兒的探究興趣做出預設,并在觀察幼兒實際的探究行為過程中,選擇適宜的支持策略,提供多向的支持。

⑴科學觀察幼兒行為,適當預設:幼兒的自主探究的過程中,教師需要科學地、全面地觀察幼兒,對幼兒給予適時、積極的關注,對于幼兒的發現、成功、失敗等經歷都保持高度的敏感,最重要的是教師需要在活動前預設幼兒的興趣點、探究方向、探究問題等。或許會有老師產生質疑——教師的預設,會不會影響到幼兒自身的探究,將幼兒的探究變成教師的高控?筆者認為,適當的預設是必要的,適當的預設才能接住幼兒在探究過程中“拋過來的球”,但在實際操作過程中,教師不能用預設代替幼兒的真實需要,通過科學的觀察把握幼兒的探究動向,為其提供有效的支持。

⑵幫助提煉已有經驗,引導總結:“問題”是自主探究過程中的“常客”,助推著幼兒的探究。若幼兒遇到問題,教師應嚴格評估干預的時機,給幼兒試誤以及獨立思考的機會。教師應引導幼兒利用類似經驗、替代建議等進行探索,有意識地幫助幼兒總結、篩選出一些正確的探究方法與經驗。

在“光的秘密”探索中,當幼兒發現在光線較亮的教室內用電筒照著鏡子,但什么影子沒有出現時,他們將目光投向了老師,但是老師并未馬上解答原因,而是鼓勵幼兒去其他地方再試一試;在光影游戲的“瓶頸期”,幼兒發現墻壁上有了鏡子的光影但光影不夠明顯時,教師幫助幼兒提煉已有經驗,啟發幼兒聚焦問題,引導幼兒遷移經驗,找到讓光影顏色變深的突破口,幼兒在“自由探究”與“引領探究”的雙重模式中自由切換,教師給予幼兒自主探究行為多形式、多維度的支持。

3.重視家園的合力,確保理念統一

要讓幼兒自主探究能力的培養在家庭中得到延續、鞏固和發展,家園的多渠道溝通顯得尤為重要,父母的態度會從根本上決定幼兒的學習熱情與效果,因此教師可通過多種途徑向家長傳遞科學的育兒方法,鼓勵父母陪伴幼兒游戲時學會放手,給幼兒自主探索世界創造更多的機會。當幼兒對于“光影”的探索表現出意猶未盡時,教師可通過線上平臺及時發布“云上”親子任務,鼓勵家長參與幼兒下一階段的探究;當幼兒的探索遇到難題時,可挖掘家長資源,及時生成家長助教活動,讓幼兒的經驗得到進階。

深度學習是幼兒學習方式的一種變革,它強調幼兒的學習不再局限于知識的積累,更傾向于學習能力的發展,而幼兒自主探究行為不僅是幼兒深度學習的基本形式,更是核心環節。遵循幼兒“探究軌跡—問題逐步引導—完整的探究過程—經驗的累積—形成幼兒內在邏輯聯系”的路徑,實現幼兒的深度學習,而這一過程需要幼兒、教師與家長三方合力,共同推動。