羅氏沼蝦“高位池不排水捕撈”養殖試驗

吳志強,楊澤禹,鄭飛,陳正興,侍廣強,劉殿春

(高郵市農業技術綜合服務中心水產技術推廣科,江蘇 高郵 225600)

羅氏沼蝦產業是江蘇省高郵市農業產業中的特色產業、支柱產業和富民產業,在農業增效、農民增收和鄉村振興等方面起到了重要作用[1]。在高溫季節養殖羅氏沼蝦,部分塘口會因水體富營養化導致藍藻暴發[2],對周邊水域造成了一定影響。因此,創新羅氏沼蝦生態養殖模式,實現養殖尾水達標排放迫在眉睫。高郵市農業技術綜合服務中心水產技術推廣科聯合高郵市三垛鎮興聯村和江蘇數豐種業有限公司,開展了羅氏沼蝦“高位池不排水捕撈”養殖試驗。現將試驗過程介紹如下。

1 材料與方法

1.1 試驗方案

試驗地位于高郵市三垛鎮興聯村,占地面積為61.67 hm2,共30個塘口,水面面積45.96 hm2,采用“高位池不排水捕撈”養殖模式。時間為2021年3月1日起至10月15日。從6月初開始,每個塘口根據養殖情況平均每半月捕撈1次,養殖全周期捕撈7次左右。整個養殖過程中,僅在最后清塘時將尾水排放至試驗區內的生態溝渠內,其余時段均不向外排水。

在試驗示范區內隨機抽取3個池塘作為水質監測站位,從5月31日起,每半月檢測池塘水質指標,分別為pH值、總氮、總磷、高錳酸鹽指數和懸浮物。樣品采集、貯存、運輸和預處理均參照《池塘養殖尾水排放標準》(DB 32/4043—2021)中相關規定。隨機抽取4名養殖戶,統計其生產投入和產出數據,分析養殖效益。

高郵市羅氏沼蝦養殖池塘,大多是在原有的地面上向下淺挖30~50 cm,然后將挖出的底泥推至塘邊堆砌成池塘圍埂,養殖過程中養殖水面高于地面,屬于高位池范疇。在傳統的養殖模式中,蝦苗大棚一般在池塘底部,導致捕撈時必須排水,才能使拉網到達蝦苗大棚池底部,順利地把成蝦撈出,導致了每年高溫季節大量富營養化的蝦塘水排至外河,造成污染。高位池不排水捕撈模式通過把大棚池轉移至池塘一側,確保了池塘底部平整,使得養殖過程中捕撈時無須排水。

1.2 池塘準備

養殖池塘的池埂結實,主干道埂寬為3 m,便于車輛進出;池深達到1.8~2.2 m,外坡長高比例1∶1,內坡長高比3∶1,內坡大,有利于蝦攝食、蛻殼、休息及趕網、起網。池塘改造好之后,進水30~50 cm,每667 m2用生石灰100~150 kg,于水溶解后均勻潑灑,一周后抽干池底水,曬塘,曬干1個月以上才能進水。放大水前半個月,用30~50 mg/L漂白粉消毒;放苗前3~5 d開始肥水,建議用生物肥(具體用量按產品說明書),用健康蝦苗試水安全后才能放苗。進水前在塘底適量種植輪葉黑藻、伊樂藻等,建議種植面積占池塘面積的20%~30%。

1.3 大棚的搭建與準備

每個池塘均要求配套2個養殖大棚,且大棚獨立于養殖池塘,建在池塘一側。大棚面積不小于池塘面積的10%~15%,大棚寬約10 m,深約為1.5~2.0 m,長度依池塘實際情況而定。2個大棚1個放鍋爐苗(指2月底至3月初購進暫養在大棚內的蝦苗,需要通過鍋爐進行人工增溫才能存活),另一個放大棚苗(指3月底至4月初購進暫養在大棚內的蝦苗,此時室外溫度相對較高,無須額外增溫,大棚內水溫即可達到蝦苗適宜生長的溫度)。5月份放大水(羅氏沼蝦苗種放入池塘養殖)后,將鍋爐苗和大棚苗放入池塘進行養殖,同時購進大水苗(5月份放大水后購進的蝦苗)放入大棚暫養。此時鍋爐苗體長5 cm左右,大棚苗3 cm左右,大水苗體長0.8 cm左右。等6月份第一網羅氏沼蝦捕撈上市后,再將大水苗逐步放入池塘進行養殖。

1.4 增氧設備

大棚增氧以盤式微孔增氧為主,平均每667 m2大棚配備功率1 kW增氧機。大塘采用底部微孔增氧,結合面上水車或葉輪增氧(每667 m2不少于1 kW增氧設施)。底部增氧建議全天開啟;水車每天開啟時間不少于15 h,尤其是晴天11:00—16:00和21:00至次日07:00時段。

1.5 蝦苗放養密度

池塘蝦苗總放養密度為每667 m26萬~7萬尾(分2~3次放養),每667 m2套養0.25 kg左右白鰱50條、花鰱3~5條。

1.5.1 鍋爐苗

根據暫養天數確定放養密度。養殖60 d,放養1 000尾/m2;養殖45 d,放養2 000尾/m2;養殖30 d,放養3 000尾/m2。

1.5.2 大棚苗

一般3月底至4月初放苗,以2 500~3 500尾/m2為宜。

1.5.3 大水苗

一般5月份放苗,以2 500~3 500尾/m2為宜。根據捕撈情況逐步將蝦苗轉移至池塘。

1.6 養殖管理

1.6.1 投飼

大棚標粗期間,飼料蛋白含量不超過42%,外塘養殖期間,建議使用蛋白含量38%~40%飼料。投喂要“少量多餐”,分3次投喂,05:00投喂全天總量的35%,11:00投喂全天總量的20%,17:00投喂全天總量的45%。投喂的飼料以1.5~2.0 h內吃完為宜。

6月上旬,選擇晴天上午,每667 m2用生石灰5.0~7.5 kg對池塘消毒,每10~15 d消毒1次;養殖后期(8月份以后),隨著飼料投喂量增加,生石灰用量可適當增加,并縮短消毒間隔時間。

1.6.2 趕網捕撈

采用趕網捕撈法,分批捕撈羅氏沼蝦上市,捕大留小,控制池塘養殖密度,給羅氏沼蝦充足的生存空間。由于該養殖模式塘底的育苗棚已經轉移至池塘外,因此捕撈時無須排水。采用趕網捕撈可以減少用工,避免捕撈使羅氏沼蝦產生應激反應。趕網捕撈具體的操作方法:

(1)在塘埂邊淺水區域,用網眼3.3~3.5 cm的網片搭建網箱,網箱一端封閉,一端開口,將開口端鏈條踩入塘底泥中,網箱底下放置微孔增氧盤;

(2)將趕網與網箱開口端相連,趕網網眼3.2~3.4 cm;另一端由2~3人順著塘埂拉一圈,將蝦趕入網箱;

(3)待蝦進入網箱后,拉出壓入泥中的鏈條,用竹竿架起;2人分別在網箱兩側對拉,并用竹竿插入網箱底部,把網箱分段隔開,避免網箱中的蝦堆壓;

(4)進網箱后,使蝦在網箱中活動約30 min,部分小蝦會從網眼鉆出,然后開始分段捕撈、挑揀出售。

1.7 生態溝渠

在養殖池塘周圍設置生態溝渠,溝渠深度2.0~2.5 m,占養殖面積15%以上。生態溝渠中每667 m2放養白鰱50尾、花鰱3~5尾,并放養一部分螺螄。生態溝渠水面上安裝生態浮床,浮床上種植菖蒲等挺水植物。

生態溝渠一方面可以起到物理沉淀有機物的作用,另一方面還可利用水生植物、花白鰱和螺螄,減少水體藻類數量,吸收水中氮磷等無機鹽,降低水體富營養化程度[3-4]。此外,該養殖模式在養殖過程中不排水,但是在極端天氣時需要降低池塘水位。養殖結束蝦塘排水時,生態溝渠可以起到蓄水作用,等水質達標后再進行排放。

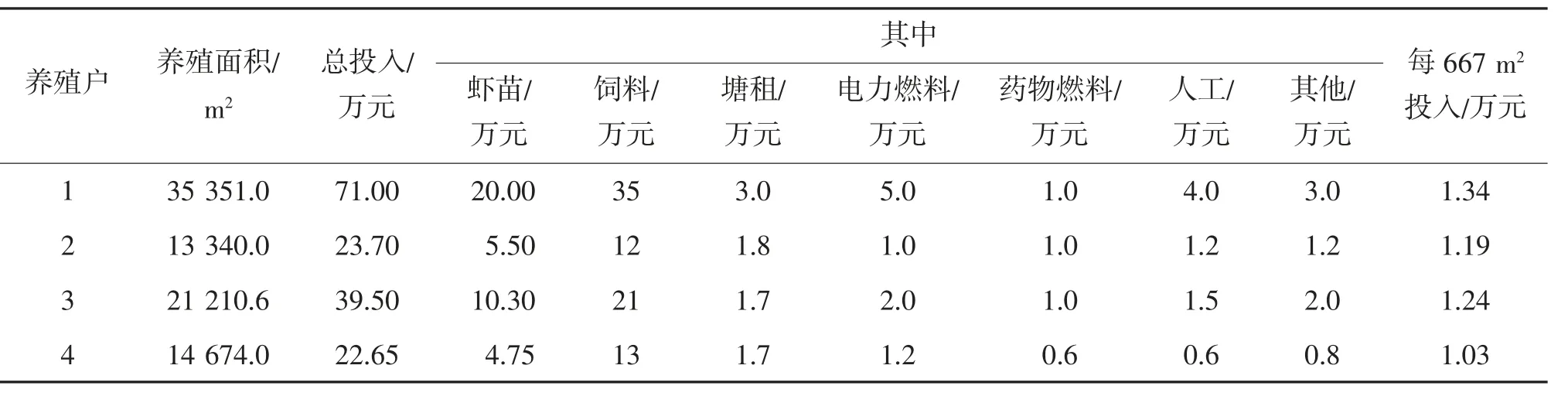

2 投資估算

設施投資估算見表1。由表1可見,該試驗區項目總工程費用94.959 3萬元,包括大棚池移位改造、生態浮床(含凈水植物)、水質凈化生物制劑、趕網購置費用、凈化水質用魚和池塘水草栽種等,其中有72.6%的資金用于大棚移位池改造,這項工程是實施該養殖模式的主要投入。

表1 設施投資估算

3 試驗結果

3.1 養殖效益

2021年試驗區內所有塘口每667 m2產量約425 kg,總產量超過290 t。試驗區內采用趕網捕撈法捕撈羅氏沼蝦,大大降低拉網、揀蝦對蝦體造成的損傷,還減少捕撈用工量,每年每667 m2節約成本近400元。由于采用“輪捕輪放”的養殖模式,試驗區內羅氏沼蝦平均產量和效益比往年略高。

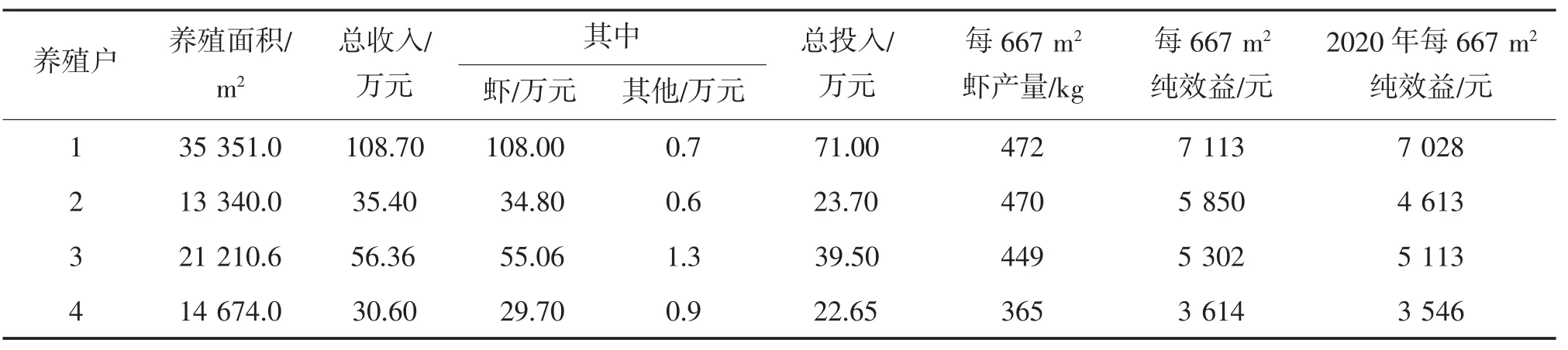

隨機抽樣調查4個塘口具體養殖投入情況見表2,養殖產出效益情況見表3。

表2 養殖投入抽樣調查

表3 養殖效益抽樣調查

3.2 養殖池塘水質檢測情況

高郵市三垛鎮興聯村羅氏沼蝦池塘水質檢測結果見表4(表中數據為3個塘口的平均值)。由表4可見,其中除了懸浮物在8月10日超標1次,其余指標均符合《池塘養殖尾水排放標準》(DB 32/4043—2021)二級標準。試驗示范區養殖過程中均不排水,每年每667 m2比傳統模式減排養殖尾水約1 000 m3,極大地降低羅氏沼蝦養殖尾水對周邊水體的影響。試驗示范區內生態溝渠建設生態浮床,水下種植伊樂藻、苦草、狐尾藻等沉水植物,水上種植水葫蘆、茨菇等浮水植物,利用水生植物吸收水體及底泥中的氮、磷等營養物質,從而達到凈化水質的目的。河道內放養花白鰱等濾食性魚類,攝食水體中的浮游生物及藻類,也能降低藍藻爆發率。

表4 2021年高郵市三垛鎮興聯村羅氏沼蝦池塘水質檢測結果

4 討論

4.1 “高位池不排水捕撈”養殖模式的優勢

該模式采用“輪捕輪放”的養殖模式,通過分批放苗、分批捕撈的方式控制池塘羅氏沼蝦密度,一方面可以降低池塘生態負荷以及池塘富營養化程度,另一方面養殖密度降低之后,羅氏沼蝦養殖個體大,經濟效益高。此外,由于育苗大棚移位至池塘一側,池塘底部已經沒有深坑,捕撈時幾乎不需要排水,捕撈方便。趕網捕撈的新技術可以減少傳統捕撈模式中挑蝦的時間,減少羅氏沼蝦的損傷,從而提高產量。

4.2 “高位池不排水捕撈”養殖模式存在的問題

4.2.1 “輪捕輪放”有待強化

該試驗示范區采用的是“高位池不排水捕撈”養殖模式,其中“輪捕輪放”是關鍵。養殖池塘每捕撈一批成蝦上市,就從大棚池內轉移對應數量的蝦苗至池塘內,使塘內蝦苗的密度保持在每667 m25萬尾左右。由于2021年4月30日的極端颶風天氣,破壞了大棚,導致沒有能夠很好地執行“輪放”程序,因此2021年養殖效果未達到理想狀態,這也是2021年養殖池水懸浮物指標在8月20日時超標的主要原因。

4.2.2 模式推廣有待加強

由于養殖戶環保意識不強,急功近利心態較重,而且趕網捕撈與傳統捕撈方法有差異,需要對網工進行培訓,因此要推廣該養殖模式,還需要加強平時的宣傳與培訓。

4.2.3 資金扶持力度不足

該試驗示范區的改造建設由2020年省以上農業生態保護與資源利用補助專項支持,養殖戶自己無須投入。但在實際推廣中缺少資金扶持,大棚池移位改造、生態溝渠建設、生態浮床、凈水植物及凈化水質用魚的購置,需要大量投入額外資金,對于個體養殖戶而言負擔較重。

5 結語

該試驗結果表明,該養殖模式能夠有效緩解養殖池塘水體富營養化問題,同時能夠在促進生態養殖的前提下,不影響養殖效益。但是該模式前期投資較大,在資金充足的情況下具有較強的可推廣性。