孵化器智力資本如何撬動區域創新?

——基于制度環境的調節作用

李 江,杜碧升

(寧波大學 商學院,浙江 寧波 315211)

一、引言

中國政府一直倡導創新驅動發展,科技企業孵化器已被廣泛視為支撐地區經濟發展的重要政策機制[1],是支持創業活動的重要平臺。據《中國火炬統計年鑒》(2021 年)數據,全國科技企業孵化器數量達到5 843 家,累計孵化創業企業188 707 家,在孵企業數達233 351 家。但是,在科技企業孵化器數量與規模大幅增長的同時,也暴露出創孵效率低下、過度依賴政府“輸血”、運營模式同質化等問題,約束了孵化器和地區經濟的發展。如何在資源有限的背景下更好地利用孵化器提升區域創新水平已成為當前創業理論研究及實踐的重要議題。

在新興經濟體的背景下,大量科技型新創企業如雨后春筍般出現,但新創企業由于新生劣勢和小而劣勢的雙重困境,相比于成熟的大公司面臨更大的障礙,而孵化器所具備的人力資本、財務資本和社會資本正好可以為新創企業提供資源支持,有利于新創企業和地區經濟的發展[2]。不少學者表明,科技企業孵化器吸引著創新者和風險投資家,成為驅動國家科技、技術創新發展的關鍵要素[3]。資源基礎觀認為,智力資本作為企業的知識庫,在組織創新中發揮著重要作用。根據智力資本的相關理論,本研究將孵化器的資源劃分為人力資本、結構資本和關系資本,探討這三個因素對區域創新的影響。區域創新能力的發展不僅取決于資源,還取決于獲取和利用這些資源的外部環境,制度環境已被證明是重要的背景因素,可以解釋企業特定資源和績效之間的關系。制度理論認為,任何個體和企業的行為都嵌套于特定的制度環境中,而外部制度環境是構成商業經濟活動的游戲規則,是影響科創企業戰略選擇、創造市場機會和分配稀缺資源的重要變量[4]。

基于以上分析,本文借鑒資源相關理論和制度理論,利用中國科技孵化器省際面板數據,探討科技企業孵化器智力資本對區域創新能力的影響,研究總體制度環境對智力資本與區域創新能力關系的調節作用。

本文的貢獻:首先,本文豐富了關于區域創新能力的理論研究,通過實證檢驗企業層面智力資本和制度層面環境差異對區域創新水平具有積極影響,為厘清科技企業孵化器智力資本的三個維度如何影響區域創新能力提供了更好的理解,將傳統上基于單一組織的創新理論拓展到區域層面。其次,基于制度理論,本文有助于探索外部邊界條件以提高區域創新能力的新生研究,響應了對理論進行更多背景化的呼吁,旨在拓展補充現有理論研究,為孵化器管理者和政策制定者提供全局性啟發。

二、文獻綜述與研究假設

(一)科技企業孵化器智力資本與區域創新能力

智力資本是指組織中可用于創造競爭優勢的所有知識。目前關于智力資本主要劃分為三個核心維度:人力資本、關系資本和結構資本。人力資本被認為是智力資本其他組成部分的基石,指員工的知識、技能和經驗。結構資本側重于組織效率,包含支持人力資本發揮作用的組織因素。關系資本與外部環境的合作有關,包括與公司外部關系相關的資源,例如與客戶、供應商、合作伙伴、投資者、當地社區的聯系,以及這些關系中嵌入的知識[5]。

首先,對于孵化器而言,人力資本是指孵化器管理人員所具備的知識和技能,人力資本被認為是創新的先決條件,通過孵化器將區域、中介和企業等創新系統聯系起來,從而增加知識溢出,促進創新。Mavi 等(2019)[6]提出孵化器提供的充足服務可能會增強創業者心理因素與心理資本的協同作用,從而影響創業企業績效并進一步提升區域創新績效。其次,結構資本是孵化器催發人力資本和關系資本發揮作用的服務平臺,企業孵化器的結構資本包括孵化器提供的設施、辦公空間、公共服務平臺、增值服務等。李鑫偉和牛雄鷹(2017)[7]認為沒有穩定的投融資渠道,新創企業就無法獲得充足的金融投資,導致區域創新能力難以提升。有保障的資金支持可以支持新創企業獲取先進技術或聘請專門從事產品研發的技術專家,從而提高新產品開發的效率,降低研發成本,最終提升區域創新績效[8]。最后,孵化器除了需要向新創企業轉移各類資源外,還可以通過加強創新者與企業家之間的社會關系促進知識的流動,這是孵化器關系資本的重要組成部分。Wang 和Zhou(2013)[9]認為孵化器通過更好的知識共享整合區域內各類科技創業創新資源,服務中小企業,從而提升區域整體創新能力。

因此,孵化器可以通過人力資本、結構資本和關系資本促進企業之間加強合作,幫助企業提升創新績效,從而提升區域創新水平。基于此,提出以下假設:

H1a:科技企業孵化器人力資本有助于區域創新能力的提升;

H1b:科技企業孵化器結構資本有助于區域創新能力的提升;

H1c:科技企業孵化器關系資本有助于區域創新能力的提升。

(二)制度環境的調節作用

作為孵育機制的高級載體,孵化器是嵌入到當地經濟環境中的創新網絡組織,制度環境的強弱體現了市場支持孵化器創業活動的力度。首先,良好的制度環境表現為公平的競爭環境和自由的要素流動[10]。當外部制度環境完善時,可以激發孵化器中創新主體的創新活力,創新主體可以通過孵化器智力資本提高區域創新能力。其次,制度環境優越的地區往往還擁有較高的法制化水平,尤其是與知識產權保護、技術研發等相關的法律。良好的制度環境使得市場合理科學地配置創業資源,進一步優化孵化機制,改善產品市場發育程度,促進區域創新能力提升[11]。最后,不完善的制度環境表現為市場主體之間發生摩擦和沖突的失衡狀態。在制度環境較為薄弱的地區,政府干預過多、缺乏對參與主體行為的有效約束、管制過嚴等問題使得市場規則μ生無效交易,從而產生較高的交易成本[12]。這可能導致孵化器難以及時有效地獲取外部市場資源,從而抑制區域創新。

綜上所述,良好的制度環境下,科技企業孵化器可以通過智力資本提高區域創新能力,具體而言,人力資本、結構資本和關系資本對區域創新能力的促進作用會隨著制度環境的改善而加強。因此,本文提出以下假設:

H2a:制度環境越完善,人力資本對區域創新能力之間的正向影響越強;

H2b:制度環境越完善,結構資本對區域創新能力之間的正向影響越強;

H2c:制度環境越完善,關系資本對區域創新能力之間的正向影響越強。

三、研究方法

(一)樣本來源

本文以中國科技企業孵化器為研究對象,使用2015—2020 年期間30 個省市的數據(其中,西藏自治區、港澳臺地區數據嚴重缺失,故剔除),主要來源于《中國火炬統計年鑒》《中國分省份市場化指數報告》與《中國科技統計年鑒》。考慮到數據有效性,剔除區域創新能力、管理機構從業人員、創業導師人數等關鍵指標為缺失值、零值的數據,最終獲得5 167 家科技企業孵化器非平衡面板數據,共179 條觀測值。為減少離群值的影響,按照雙邊各剔除1%的方式對連續變量進行縮尾處理;同時,對變量數據進行標準化以消除變量單位量綱的影響。數據處理和計算均利用Stata 16.0 完成。

(二)變量測量

1.因變量。區域創新能力(innovation)。區域創新能力是區域內的高校、科研機構、企業和政府等創新主體產出新產品、新工藝、新服務的能力,主要由知識獲取能力、知識創造能力、企業創新能力和創新經濟績效等構成。區域是指國家內某一層次行政單元,從上到下劃分為省(包括自治區、直轄市)、地區、縣、鄉鎮和村等行政區域。本文參照李習保(2007)[13]等學者的做法,選取各省市區域創新能力綜合效用值為區域創新能力的衡量指標。

2.自變量。智力資本(intellectual)。本文衡量了孵化器的各種資本,在田增瑞等(2019)[14]的基礎上,從人力資本、結構資本和關系資本三個方面來衡量科技企業孵化器的智力資本。具體而言,人力資本選取管理機構從業人數來衡量;結構資本取孵化基金總額、對公共技術服務平臺投資額和服務用房來衡量;關系資本利用創業導師人數來衡量。最后利用熵值法計算三類資本的權重,從而計算出不同孵化器在智力資本上的綜合得分。

3.調節變量。地區總體制度環境(institution)。借鑒趙云輝等(2019)[15]的做法,以《中國分省份市場化指數報告》中的非國有經濟的發展指數、要素市場的發育程度指數、政府與市場的關系指數、市場中介組織的發育和法治環境指數、產品市場的發育程度指數五項指標來計算市場化總指數,并以此作為各省份總體制度環境的代理變量。

4.控制變量。參考已有文獻,將科技企業孵化器的規模、地區經濟發展水平、孵化器總收入、孵化器從業人員數、當年獲風險投資額、孵化基金納入控制變量,并取對數處理。

四、實證檢驗

(一)描述性統計與相關分析

表1 提供了研究變量的相關矩陣。從表1 中可以看出,區域創新能力的均值為28.460,方差為7.029,表明各區域之間的創新能力存在一定差異。此外,對GDP、在孵企業就業人數、當年獲風險投資額、孵化器規模、當年獲孵化基金數均進行對數處理,以避免量綱差異。上述主要變量之間的相關系數均顯著,且平均方差膨脹因子VIF 低于10,表明基準模型不存在多重共線性。

表1 描述性統計和相關矩陣

(二)假設檢驗

表2 顯示了本文的主要回歸結果,其中交互項1、2、3 分別代表人力資本、結構資本、關系資本與制度環境的交互項。從模型1 可以看出,人力資本的回歸系數顯著為正,且在1%的水平下顯著,表明人力資本對區域創新能力具有顯著促進作用,假設H1a 成立。在模型2 中,人力資本與制度環境交互項的系數為正,顯著性P值小于0.001,表明制度環境增強了人力資本對區域創新的促進作用,假設H2a成立。由模型3 和模型4 可知,結構資本對區域創新能力具有顯著促進作用(β=3.263,p<0.01),結構資本與制度環境的交互項M2 對區域創新能力的調節作用不顯著(p>0.05),說明制度環境的調節效應不顯著,假設H1b 成立,假設H2b 未得到驗證。結合模型5 和模型6,關系資本與區域創新能力顯著正相關(β=2.630,p<0.01),制度環境與關系資本的交互項對區域創新有顯著正向影響(β=1.152,p<0.01),即關系資本能促進區域創新能力的提高,且制度環境增強了關系資本對區域創新能力的正向作用,假設H1c、假設H2c 均成立。

表2 回歸結果

(三)分地區分析

本研究在總體分析的基礎上將省份劃分為東部、中部和西部地區分別進行回歸分析。表3 展示了不同地區下人力資本對區域創新能力的回歸結果。結果顯示,對于西部地區的省份來說,人力資本對區域創新能力具有顯著正向影響(β=7.949,p<0.001,模型1),制度環境不存在調節作用(β>0.05,模型2)。對于中部地區而言,人力資本對區域創新能力不具有顯著影響。對于東部地區而言,人力資本對區域創新能力具有顯著正向影響(β=0.999,p<0.001,模型5),且制度環境削弱了人力資本對區域創新能力的促進作用(β=-13.901,p<0.001,模型6)。

表3 不同地區下人力資本對區域創新能力的回歸結果

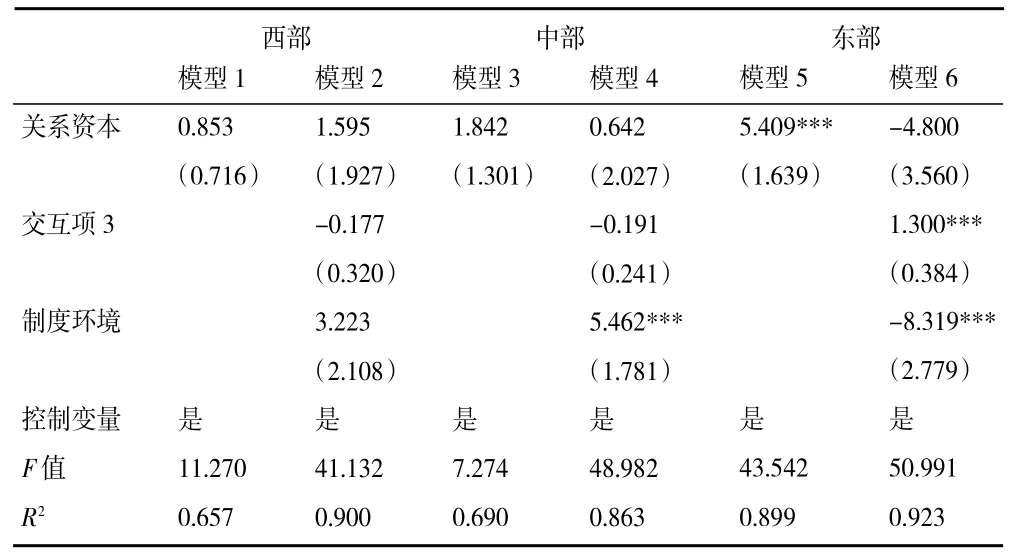

表4 報告了不同地區下關系資本對區域創新能力的回歸結果,以及制度環境的調節作用。由模型1 和模型3 可知,在西部地區和中部地區,關系資本對區域創新能力均沒有顯著影響。而在東部地區,關系資本對區域創新能力具有顯著正向影響(β=5.409,p<0.001,模型5),制度環境削弱了關系資本與區域創新能力的正向關系(β=-8.319,p<0.001,模型6)。

表4 不同地區下關系資本對區域創新能力的回歸結果

五、結論與討論

(一)研究結論

基于制度理論和建構主義資源觀,本文構建了科技企業孵化器智力資本、制度環境與區域創新能力的理論模型,利用中國30 個省市近五年的面板數據實證檢驗了上述模型,得出以下結論:

第一,中國東部、中部和西部地區的制度環境存在顯著差異,整體呈現由東部向中部、西部弱化的梯度格局。第二,科技企業孵化器智力資本有助于提升區域創新能力。具體表現為:人力資本對區域創新能力的促進效應最強,其次是結構資本,最后是關系資本。第三,制度環境正向調節人力資本、關系資本與區域創新能力的正向影響,但對結構資本與區域創新能力則不具有調節機制。第四,由于地區發展不均衡,科技企業孵化器智力資本對區域創新能力的影響也存在差異。在東部、西部地區,人力資本均有助于區域創新能力的增強,而在中部地區則沒有影響;在中部、西部地區,制度環境對人力資本與區域創新能力的關系沒有影響,而在東部地區則抑制了區域創新能力的提升;對關系資本而言,中部、西部地區的差異均不會影響關系資本與區域創新能力的作用,在東部地區則會促進區域創新能力的提升,且市場化水平削弱了兩者的正向作用。

(二)管理啟示

(1)通過科技企業孵化器智力資本激發區域創新活力。一方面,重視科技企業孵化器人力資源的開發與管理,注重維護和培養人才背后的關系資源,建立使人才充分發揮其才能的機制,實現科技企業孵化器與區域的適宜性匹配;另一方面,注重科技企業孵化器內部結構資本,加強孵化器外部關系資本的資源整合,協調和整合內外部結構資本,使得各維度資本得以平衡發展,實現高效運轉,從而促進區域創新。

(2)聚焦中西部地區科技企業孵化器建設,加快建立良好的制度環境。落實國家創新驅動發展戰略和創新體系建設方案,建立健全相關法律法規,營造良好的市場環境,規范創新主體的創新行為,不斷提升地區的區域創新能力。分地區研究表明,中西部地區科技企業孵化建設的創新效應不足,需要更多的基礎設施建設投入、創新導師引進、科技創新補貼等,并樹立科技企業孵化器建設典范,積極挖掘科技企業孵化器建設的最佳實踐,發揮典型孵化器的輻射溢出效應。