不想告別,戰場上的坂本龍一

木濃

日本音樂家、作曲家和演員坂本龍一

與癌癥抗爭8年后,坂本龍一最后一場音樂會“playing the piano”,在線上面向全球播出。他最后彈奏《圣誕快樂,勞倫斯先生》時泛起的笑意,讓他消瘦甚至有些脫相的臉,更顯生動。

“按動一個琴鍵的聲音,能夠片刻地打破生命的寂靜,但它終會漸弱、消逝、湮滅在永久的時空之中。”2022年的坂本龍一說。在人生這個戰場上,他帶著創傷、反叛、悲觀與責任,以藝術為路徑,追求自由、救贖、共生與希望。

“持續運動的綜合體”

1952年1月17日,坂本龍一出生于日本東京,父親是出版社編輯,母親是帽子設計師,外祖父是財經界知名人士,而舅舅是古典音樂唱片收藏家—這或許是成就“坂本龍一”的最佳配置。

3歲學鋼琴,10歲習作曲,坂本龍一在音樂中度過了胡思亂想的初中和叛逆的高中。1970年,他升入東京藝術大學學習作曲,隨后讀研究所,1982年與細野晴臣、高橋幸宏組成YMO樂隊。

坂本龍一已發行80多張個人音樂專輯,為40余部影片配樂。

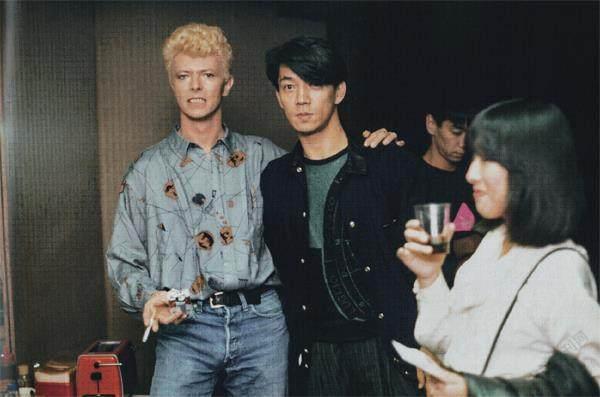

1983年,坂本龍一(中)與大衛·鮑伊。兩人共同出演《戰場上的快樂圣誕》

因為高學歷和端莊的外表,他被冠以“教授”的稱號。出道即是巔峰,這一年,他們從歐美火回日本,成為公眾人物。

即使不喜歡承受“公眾壓力”,坂本龍一自此未能離開過公眾的視野。1982年,他受大島渚邀請參演《戰場上的快樂圣誕》,并為影片寫下經典之曲《圣誕快樂,勞倫斯先生》;1987年,在貝納爾多·貝托魯奇所導演的《末代皇帝》中,他飾演了日本軍官并寫下配曲;1992年,他為巴塞羅那奧運會開幕式譜曲并擔任指揮……

作為日本當代最具國際影響力的音樂家之一,自1978年至今,坂本龍一已發行80多張個人音樂專輯,為40余部影片配樂,推出合作專輯30余張。

有人說,坂本龍一的藝術人生太過于順遂,未經波折與苦難;但《坂本龍一是誰》的編輯后藤繁雄評價說:“他是個一邊分裂,充滿矛盾,同時又不斷持續在運動的綜合體。”

“自己為何會生于這個時代,生于這片名為日本的土地?其中是否具有什么樣的含義,或者只是偶然?”坂本龍一曾寫道,“或許直到臨終之際,我仍在追問這些問題;又或許隨著死亡來臨,這些疑惑也會消散。”

“20世紀音樂的過濾器”

坂本龍一出生的時代,正是戰后日本以日美同盟為基礎,進一步調整其國家發展戰略的時代。這也是日本現代音樂藝術的大發展時期。

然而,當日本經濟在1970年代蓬勃向前時,環境污染、石油危機等引發激烈的社會矛盾。有人認為,1970年的大阪世界博覽會是一個重要的轉折點。這個主題為“人類的進步與和諧”的展會,展示的遠景卻“淪為負資產”。

藝術家的批判,往往表現為反叛。這個時候的坂本龍一,正投身于學生運動,“試圖瓦解學校與社會的制度”,并一直思考,西洋音樂已經發展到了極致,“我們必須從傳統音樂的束縛中,讓聽覺獲得解放”。

1970年,坂本龍一考上大學。他在自傳中調侃自己“曾經高喊著打破教育制度,結果還是一樣參加升學考試,上了大學,盡管美其名曰是為了‘追求解構而升學”。

在他眼中,集結了富家子弟的音樂學院如花園一般,倒是旁邊的美術學院特立獨行的家伙和搖滾樂隊,引起他的興趣。于是他經常帶著美院的學生,參加針對1970年安保條約的示威游行,甚至成為領導人物。

他還精力充沛地到處參加現代音樂和搖滾音樂會,尤其喜歡搖滾音樂會,因為“聲音效果相當有趣,音樂構想本身也充滿了解放感”,令他感覺“相較之下,在藝術大學里創作現代音樂,就如同穿著白袍做實驗一樣”。

坂本龍一最后一場音樂會“playing the piano”

讀大學時,他幾乎沒去學校上過課,而讀研究所時,就真的是連一堂課也沒去過。與此同時,他與當時美術圈、戲劇圈最前衛的“藝術咖”玩在一起,以至于很多人認為他因此成為“跨界藝術家”。

“我似乎是通過類似音樂型的思考模式,去感受或理解各種事物。”坂本龍一說。

他同時把自己當作“20世紀音樂的過濾器”:“我吸收對于自己而言必要的內容,舍棄不需要的東西,這樣就行了。”

1982年,YMO樂隊的演出在英美市場刮起一股旋風,他心中卻產生了抽離的感覺:“西方社會曾經存在如是這般的‘日本文化期待論現象,日本則抱著國粹主義的期待。我們3個人就像是隨著這波潮流,扮演某種角色,甚至也感覺自己肩負著日本的期待。”

聲音小島與音樂海洋

紀錄片《坂本龍一:終曲》的導演史蒂芬·野村·斯奇博曾說,不管是約翰·列儂還是坂本龍一,他們都在面對世界時陷入了某種困境。

1998年,在蒙古遇到“蒙古第一”的老巫師時,坂本龍一向她提出的問題只有一個:“這個世界會滅亡嗎?”

“對于我來說的恐慌,是‘無法挽救的恐慌,是人類無法拯救自身的恐慌。”坂本龍一說,“世界上充滿了悲慘的事。看到無能為力的自己,也覺得悲慘。”

看到越南遭遇汽油彈襲擊,看到南斯拉夫的游行中一位女孩向警官遞花的畫像,他“在這里看到1960年代”,忍不住落下淚來;他覺得世界需要救贖,甚至說出“21世紀的前半部分,大約50年時間,恐怕是要歸還20世紀所欠下的債”。

因為“無法沉默下去的心情”,他創作出警醒世人的音樂:《Discord》不僅僅指音樂上的不和諧音,同時也代表社會的沖突、不和、分歧;《Life》蘊藏了許多與環境問題、社會問題相關的信息……

在這樣因現實而產生的悲觀痛苦中,他親眼看見了“9·11事件”的發生。在此之前,他“幻想”過20世紀留下的負面遺產或許能就此一掃而空,此后,卻產生了“一切的美好都是假象”的想法。

盡管如此,他仍不顧自己的創傷,“在不同人的救贖中收集元素”。但他不覺得從社會問題逃避到藝術里去就好,他發起公益項目,參與呼吁和游行,身體力行奔赴災區、用音樂慰藉災民……音樂于他,是召喚,是療愈,也是責任。“我都不是以‘藝術家的身份去做這些事。無論我從事什么職業,大概都會這么去做吧。”

在一次專訪中,他說:“我的聲音就像一個小島,而音樂寬廣如海洋。”就算生命短暫,他也要讓那人生價值璀璨綿長。

責任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com