淺析邢瓷文化的保護與傳承

董 彬 (景德鎮陶瓷大學,江西 景德鎮 333403)

我國的陶瓷源遠流長,被譽為陶瓷文明的搖籃。中國陶瓷文明源遠流長,見證了歷朝歷代的興衰更迭,呈現了不同時期各具特色的審美意趣,具有鮮明的時代個性。從新石器時代至今,中國陶瓷走過了一條漫長卻絢爛的錦繡之路。邢白瓷就是這錦繡之路上濃墨重彩的一筆。

一、邢瓷發展歷史

邢窯在中國古代歷史上具有重要地位。邢窯白瓷的創造突破了從商代開始青瓷統治世界的格局,構成了以越窯為典型代表的南方青瓷與以邢窯為典型代表的北方白瓷兩大體系,在我國陶器史上創造了“南青北白”的新格局,在陶瓷史上具有里程碑式的光輝作用。

考古資料調查證實,邢窯起燒于南北朝晚期,衰于五朝,終于元代,燒造技術時間共延續了九百余年。

北朝時以青瓷為主,工匠們在此基礎上,不斷改進工藝,選用含鐵量較低的原料,燒制出白胎青瓷,后繼續對胎釉原料的含鐵量進行降低和控制,創造出早期白瓷,奠定了白瓷在隋以后的大發展。

隋朝時,人們開始用化妝土來裝飾胎體,后進一步用白黏土制胎,制作粗白瓷。隋朝瓷器尤其是白瓷生產技術,得到了蓬勃發展。“在大業4年(608年)李訓墓、大業六年(610年)姬威墓和安陽開皇十四年(594年)的張威墓葬中,分別發現了很多白瓷。這些白瓷質地都很好,且胎質白,釉色比較光潤,但幾乎沒有南北朝白瓷泛青或閃黃的痕跡。內丘邢窯隋代窯址發現的大量白瓷精品,胎質潔白,胎薄,半透明度,釉色純凈瑩潤。”[1]

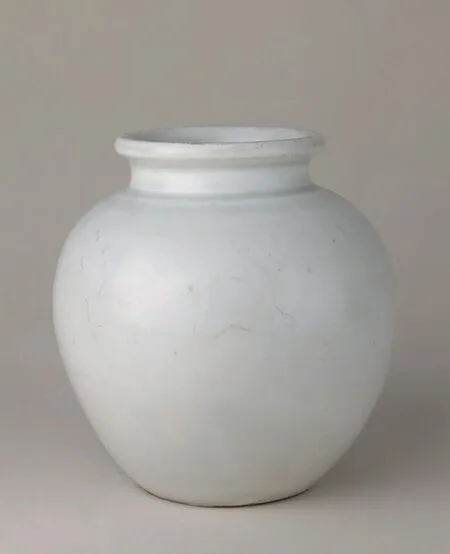

唐代,邢窯達到極盛時期,陶瓷品質也達到了非常好的標準,制瓷技術更加完善,進貢朝廷,并遠銷國外。此時的細白瓷,胎質堅硬細致,釉彩純凈明亮。“邢瓷類銀、似雪”“圓似月魂墜,輕如云魄起”[2]。這些都是對這一時期邢窯白瓷的肯定。

圖一 邢窯白釉罐(故宮博物院官網,邢窯出土)

因為戰亂與制瓷原料的減少,從唐末五代起,邢窯燒瓷開始趨向衰退,燒造最多的是一些粗白瓷,胎體粗大松散,胎色也較差。制造技術和邢窯細白瓷比要遜色得多。同時這一時期與之相鄰的定窯發展迅速,邢窯逐漸消失在歷史的洪流之中。

二、邢瓷的文化內涵

邢窯經歷了幾個重要時期。南北朝時期,中國北方各民族特有的生活習慣和多姿多彩的人文風俗,都賦予了邢窯深厚的藝術內涵和人文意義。隋代短暫的統一與興盛,帶給了邢窯良好的文化發展氛圍。唐代數百年的太平盛世,也為邢窯發展帶來了豐富的歷史滋養與動力。北宋時,雖然我國的政局相對穩定,各種社會經濟文化活動蓬勃發展起來,隨著臨近的定窯和磁州窯的興起,邢窯傾頹已成定局。盡管如此,邢瓷依舊蘊含著豐富的文化內涵,是文化史上一份珍貴的遺產。

(一)工藝文化

白瓷的燒造技術難度遠遠超于青瓷。但邢窯工匠們在生產實踐中卻勇于革新,成功地創燒了白瓷,并進一步探索和革新粗白瓷的燒造,生產了大量細白瓷;唐代的邢窯白瓷,燒造溫度最高。據科研部門測定,邢白瓷瓷體燒造溫度普遍在1 320 ℃左右,部分樣品高達1 380 ℃。陶瓷燒造技術溫度的提高是中國陶瓷燒造技術水平提高的一種明顯表現,在漫長而連續的歷史發展中,中國古代邢窯工匠陸續解決了許多重要技術難題,包括燒造高溫的窯爐構造、建窯材料、燒窯管理技術等,由此形成了一個比較完整的高溫燒造工藝技術系統。其次,邢窯白瓷胎釉溫度結合得恰到好處,釉彩細致、平整、光亮,沒有流釉、裂釉的問題,這也是當時中國其他窯口的白瓷所不能做到的。其奧秘在于,將氧化鎂和五氧化二磷帶入了傳統的石灰釉中,二者結合可以降低流釉,從而防止釉面裂紋,含有氧化鎂的石灰釉則富有乳濁感,能夠掩蓋胎體缺陷,襯托得瓷胎也更為潔凈;邢窯在早期采用了匣缽來裝燒瓷器制品。利用匣缽燒造陶瓷時,一般采用一匣一坯或一匣多坯。利用匣缽裝燒,產品中間可疊放,并碼成一定高的匣缽柱,合理利用窯室空間,在降低消耗的同時也能夠提高生產率。繼邢窯以后,中國的陶瓷制造技藝歷經近一千年的發展,早已出現了重大的變化,而邢窯所獨創的匣缽形式,尤其是匣缽實用功能的創新理念,迄今仍被中國陶瓷生產所普遍采用。因此可以說,匣缽的開發與應用,是中國邢窯前輩們的又一次偉大創舉。

(二)裝飾文化

陶瓷制品是實用物品,同時也是藝術品。無論是造型還是裝飾,都充分吸收了時代的特點,受到了時代的熏陶。

邢窯所產白瓷胎體堅實細膩,釉色瑩潤、白中泛青;瓷器造型飽滿寬闊,給人以英武雄渾之感。邢窯的刻花、劃花、印花為主要裝飾手段,開啟了中國白瓷裝飾美術的濫觴。邢窯工匠所塑造的雕塑制品、俑和動物栩栩如生,充滿生趣。各式各樣的實用器物,手工成型,色彩斑斕,各具特色,所創燒的多種顏色釉制品,豐富和提高了邢窯陶器的藝術感染力。

圖二 邢窯白釉雙魚穿戴壺 (河北博物院官網,邢窯出土)

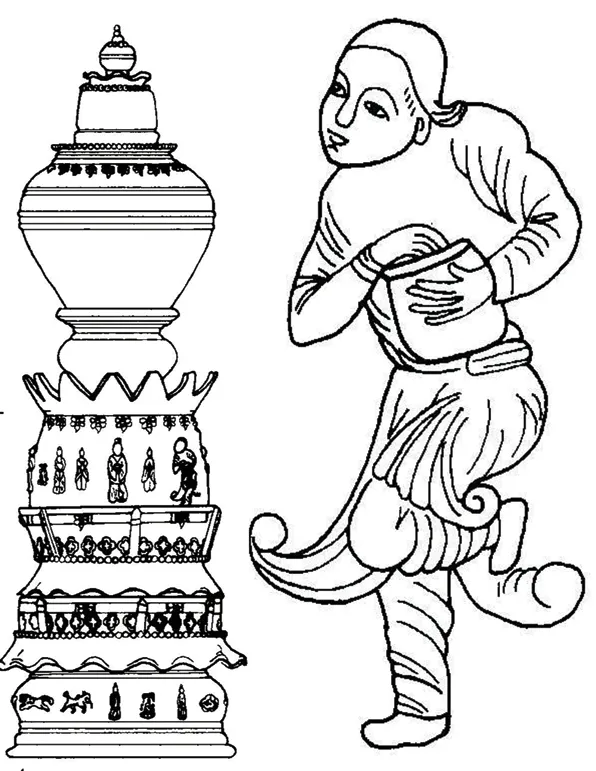

圖三 豐澤園小區M4

(三)民族文化

陶瓷發展史是中華民族發展中的重要部分,陶瓷制造過程中,每一環節都生動地反映著我國人民在科學技術上創新的成果和他們對美好生活的追求。它不僅是一門美術,還是一門民間藝術與民俗文化,顯示出了濃郁的中國地方民俗文化特色,也廣泛地體現著中國民眾的社會生活以及審美意趣。

唐朝時,文化氛圍多元、開放與包容,兼容并蓄。絲綢之路暢通繁榮,商業貿易如火如荼,唐朝通過絲綢之路加強了與世界上許多國家之間的聯系,促進了東西方之間的思想文化交流。同時,同周邊少數民族有著良好的關系,其民族文化對中原文化產生影響,于是,陶瓷吸收其優點,在造型裝飾上表現出來。

北宋時,由于河北地區處在北宋北部邊境地區、與北方少數民族政權的交界處,漢文化受到少數民族文化的滲透影響,促進了不同文化之間的碰撞融合,使得邢窯瓷的裝飾造型呈現出少數民族文化的縮影。

澤豐園宋墓發現的M4(圖三、圖四)塔式罐的裝飾紋樣,在器身下腹部貼刻中的士庶(圖四),外形比較高大,頭部朝左,頭頂束巾,左手在胸前抓著管狀物,右手向上彎曲,手放在管狀物體中,左腿上升,右腿直立,衣角飛揚。他穿著圓領緊身褲襪,腰間系著皮帶,裹著腿,就像契丹的衣服和禮服[3]。

第一層器座貼塑中有鹿與獅子,鹿的形態在中國北方少數民族的傳統造型藝術中具有獨特的含義。獅子的數量稀有,也被人為賦予了某些特征,如身份、權勢和金錢等,因而在民俗領域又被認為是能夠帶來吉祥的瑞獸。鹿與獅子的造型運用主要在于紋飾點綴上,是不同民族文化相互融合的體現。

三、邢瓷文化的保護與傳承

中國陶瓷發展史輝煌且漫長,邢白瓷雖然有著特別的地位,但由于國內窯口數量眾多,以及對毗鄰的磁州窯和定窯的大量考古研究,人們的注意力已經從邢窯轉移開來。此外,本地對其研究和保護不足,雖然近幾年國家開始逐步加強對邢窯的保護和重視,但是由于整體缺少邢瓷的文化環境氛圍,當地人對邢窯文化的了解都不充分。

(一)發揮政府的主導作用

要重視和保護邢臺古窯址、歷史遺留的邢瓷制品、老一輩手工藝者、文學寶庫和現有的民間制瓷技術,集中專家力量,有計劃地恢復邢瓷生產,同時培育邢瓷文化的傳承人。

1.建設邢瓷文化產業園

以邢窯遺址為基礎,建設多元組合、特色鮮明、全國一流乃至世界知名的邢瓷文化創意產業園,不僅能夠更好地保護邢窯,還能在此基礎上發展文化經濟,吸引多元文化,創新邢瓷文化,形成保護、發展、創新的良性循環。

2.恢復白瓷燒制技藝

“邢白瓷”的誕生地,具有恢復和弘揚邢白瓷燒造技術的責任與義務。廣大工匠們不曾放棄、不懈努力,使這個幾近消失的文化獲得了重生。

多年來廣大工匠他們都不懈地致力于恢復邢窯傳統工藝。不僅進行實地調查,分析實物和考古資料,在研究陶瓷的原料、配方及燒制工藝除此之外,還向景德鎮的老師請教學習,經過長期、多次的試驗,終于燒制出仿邢白瓷。

3.加大宣傳力度,加深民眾認知

邢窯作為邢臺的特色文化,應該重視其宣傳,提高邢窯在當地的知名度。當今社會網絡四通八達,這為邢窯文化的傳播提供了良好條件。

政府更應該為其宣傳作出努力,例如在城市文化建設規劃中設計增加邢瓷文化,讓邢窯文化悄無聲息地融入民眾的日常生活,也可以通過書籍、雜志、媒體等方式,大力弘揚瓷器文化,普及瓷器知識。這樣必將有助于瓷文化的保護和傳承。

圖四 塔式罐器身及貼塑展開局部圖

(二)發揮教育的引導作用

黨的十八大明確提出要“構建優秀傳統文化傳承體制,發揚中華傳統文化”,因此,文化的教育和引導作用不可忽視。

1.開設地方特色陶瓷文化課程

基于邢臺地區獨特的陶藝文化底蘊,通過收集整理有關資源與資料,開展富有本地特點的陶藝文化教學,當地特有的陶瓷文化在時間和空間上都與學生的生活息息相關,容易引起學生的共鳴,也為課程開發和研究提供了堅實的基礎。開發豐富多彩的地方陶瓷文化課程,也可以為學校教育開辟一個歷史文化的新天地,讓學生更好地了解和熱愛家鄉文化,自覺地傳承地方文化,讓這座城市與它的文化底蘊得以長久流傳。

2.開展白瓷工藝傳承與創作培訓

舉辦邢窯陶藝技藝及公益文化培訓班。在培訓過程中,勢必要先普及邢窯歷史文化,幫助大家了解我們引以為傲的邢窯陶藝燒制技藝,并由專任老師指導陶藝制作。通過培訓班教育,深化人們對邢瓷文化的了解,使其在陶瓷制作過程中體會邢瓷的魅力,為邢瓷創新發展制造新的機遇。

對邢窯白瓷的發展及其文化內涵的探索,幫助我們更加深入地了解邢瓷,本文以此為研究基礎,希望為宣傳和保護邢窯白瓷文化事業添磚加瓦。