黃河流域生態系統分區及PSR綜合評價

邱 夢,左其亭,馬軍霞,張建偉

(1.天津大學 環境科學與工程學院,天津 300000;2.鄭州大學 水利科學與工程學院,河南 鄭州 450001;3.鄭州大學 黃河生態保護與區域協調發展研究院,河南 鄭州 450001;4.北京化工大學 文法學院,北京 100029)

1 引 言

生態系統是生物與環境不斷相互作用而形成的整體,其具有調節機能。氣候變化、人類活動等外界因素對生態系統會產生重要影響。隨著社會的不斷發展和經濟水平的持續提高,氣候變化、人類活動與生態系統之間的關系更加復雜,大氣污染[1]、水土流失[2]、土地荒漠化[3]、生物多樣性退化[4-5]等問題凸現,因此有學者開始從這些方面對生態系統進行研究評估[6-9]。為尋求經濟社會平穩發展和生態系統穩定運行之間的平衡,一些學者從生態系統服務[10]、空間格局[11]、協同關系[12]等方面進行了相關研究。

黃河是中國第二大河流,是我國重要的生態安全屏障,占據重要的生態戰略地位。因此,生態系統的健康穩定對于黃河流域十分重要,很多學者也對此開展了研究[13-15],如郜國明等[16]對目前黃河流域生態保護問題進行了梳理、陳強等[17]利用CASA模型對黃河流域的植被凈初級生產力的時空變化進行了分析。除對生態系統本身的研究,相關管理與治理研究也是重要內容,如付景保[18]對黃河流域生態環境的多主體多部門的協同治理進行了研究。對黃河流域進行深入研究的基礎是對現狀足夠了解,才能“對癥下藥”,因此一些學者對黃河流域生態系統進行了相關評價研究,如左其亭等[19]利用SMI-P方法和空間自相關分析方法對黃河流域水生態安全進行評價和分析、楊雯娜等[20]利用分區-集成的方法對黃河流域生態脆弱性進行評價。由于黃河流域生態空間布局差異很大,因此一些學者開展流域分區研究,如研究水文分區[14]、水資源分區[21]、生態功能分區[22]等。目前已有的成果多集中在流域生態系統研究,而綜合性研究較為缺乏,在一定程度上輕視了流域的整體性,特別是在評價體系中生態系統要素之間缺乏較強的關聯性和邏輯性。

本文選取黃河流域涉及的63個市(州)作為研究對象,基于生態系統的基本內涵,綜合經濟社會和生態地理及功能特征,運用ArcGIS對黃河流域進行細化分區,形成生態系統健康的評價單元。基于壓力、狀態、響應的三角循環關系,利用單指標量化-多指標綜合-多準則集成評價方法(SMI-P方法)[23],對研究區和生態系統分區進行綜合評價,以期提高黃河流域生態系統管理的綜合性和準確性。

2 研究區概況

黃河源起青海省巴顏喀拉山脈,全長5 464 km,流經青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、山西、陜西、河南、山東等九省(區),最后在山東省注入渤海。黃河流域自西向東橫跨青藏高原、內蒙古高原、黃土高原和華北平原,面積約為79.5萬km2(含內流區面積4.2萬km2),地勢整體呈西高東低的特點。黃河從源頭至內蒙古河口鎮為上游,從河口鎮至河南桃花峪為中游,桃花峪以下為下游。黃河流域地理位置跨度大,氣候類型差異大。

3 黃河流域生態系統分區

3.1 分區必要性及意義

黃河流域地理特征、人口分布、經濟社會發展、生態問題等具有多樣性和復雜性,主要表現在:①空間布局差異大。在地理空間布局上,黃河流域橫跨我國的三級階梯,各地區海拔、地形差異較大,土地類型多樣,上、中、下游氣候特征季節差別很大。降水多集中在中上游南部和下游地區,而西北部分地區降水量較少,分布不均。②人口分布不勻。目前,全流域總人口約70%集中在龍門以下地區,而龍羊峽以上區域人口密度只有5人/km2,各地區人口分布不均。③經濟社會發展不平衡。2021年黃河流域九省(區)的生產總值占全國生產總值的25.08%。受歷史、自然條件等的影響,黃河流域西北部地區經濟社會發展相對滯后,流域各地區經濟發展水平差距較大。④生態問題多樣,治理缺乏針對性。黃河流域總體水資源相對匱乏,人均水資源量較少,且水資源地區分布不均。洪水主要來源于中游地區,影響下游地區。黃土高原地區水土流失嚴重,使下游河床增高,形成“地上懸河”。根據黃河流域不同地區的生態問題,相關部門也劃定了不同的生態功能保護區,但較為單一,缺乏針對性。黃河流域每個行政區都有不同的地理特征、氣候條件等,因此僅以行政區為主要生態評價單元是不科學的。

行政區是最基礎的評價單元,而對其進行細化評價的意義在于:首先,突出行政單元的多樣性。分區前每個行政區是一個共同體,突出的是行政區之間的差異,而分區后則是在保留行政區之間差異的基礎上,更深入體現行政區內部的生態差異。其次,分區單元區別于傳統行政區單元,是對基礎評價結果的豐富和升級,既能從整體上體現黃河流域生態系統健康狀態,更能使狀態具體化。因此,本文將對地級行政區的細化分區簡稱為生態系統分區,為后文的生態系統健康綜合評價提供新的評價單元,與綜合評價指標體系相結合,以提高評價結果的針對性和準確性,因地制宜保護與治理黃河流域生態系統,提高流域管理效率。

3.2 分區方法

本文是在全國水資源一、二級分區的基礎上,參考黃河流域的水系空間布局,結合全國水資源三級分區、行政區劃、《黃河流域(片)水資源綜合規劃》中的分區成果,以及全國生態功能分區等進行水生態分區。總體考慮黃河流域的自然地理分區、自然資源、社會經濟、生態演進等因素,在統籌把握區域綜合生態服務功能前提下,突出重點區域與主導功能,對黃河流域進行生態系統分區。根據以上分區方法理念,通過ArcGIS軟件,對63個市(州)、三級流域空間分布和全國生態功能保護區3個圖層進行疊加,并通過剪裁、分割等工具對疊加結果進行修正,以增強其準確性。

3.3 數據來源

中國三級流域空間分布數據和中國生態功能保護區數據來自資源環境科學與數據中心(https://www.resdc.cn/)。選取黃河流域主要涉及的63個市(州)為研究區域,通過ArcGIS軟件中的剪裁工具進行剪裁,生成63個市(州)的行政邊界圖、三級流域空間分布圖和生態功能保護區圖。

3.4 分區結果

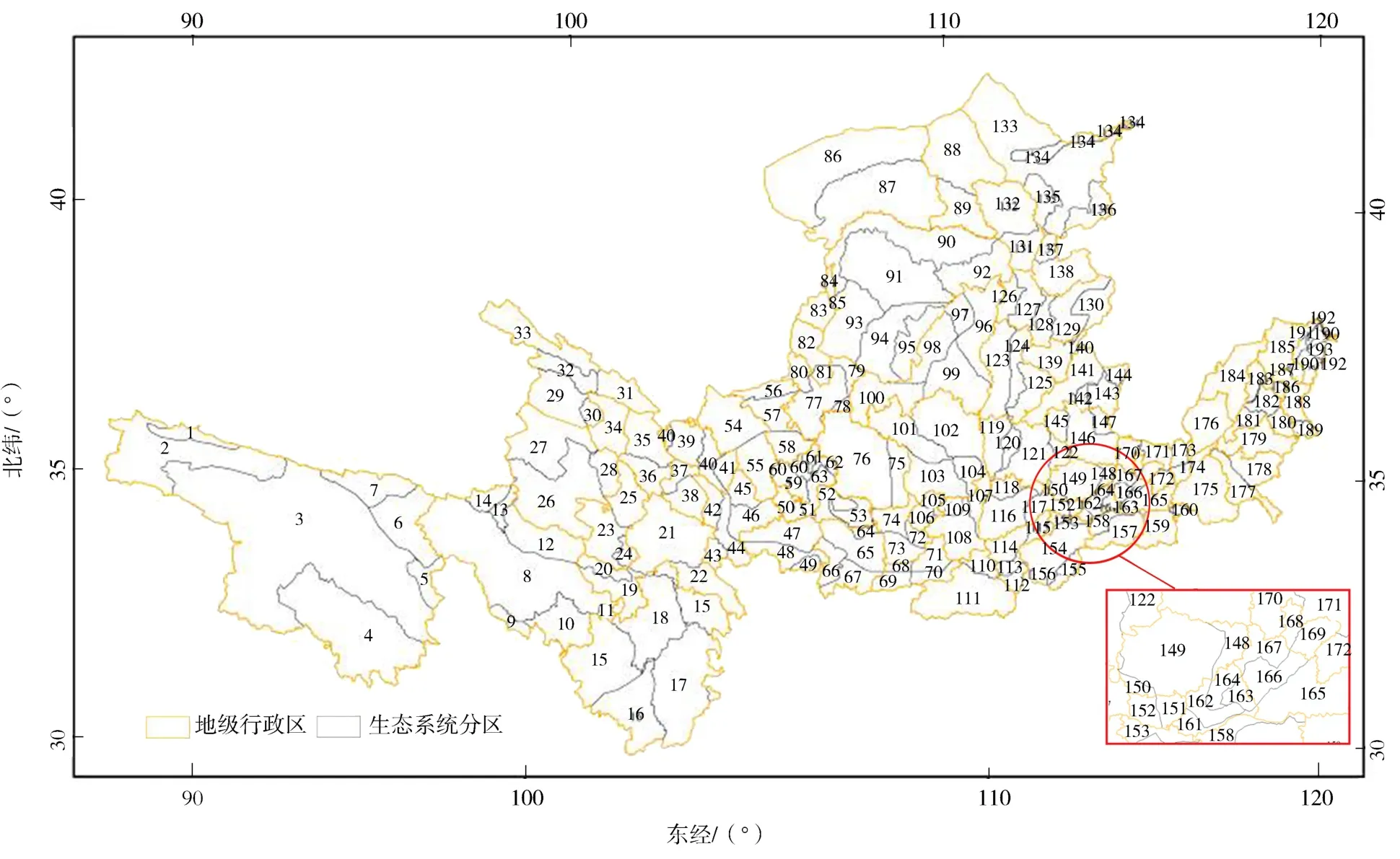

根據上述分區方法,最終將黃河流域63個市(州)分為192個小區域(見圖 1),每個地級行政區都被劃分為若干生態區。

圖1 黃河流域生態系統分區結果

4 黃河流域生態系統PSR綜合評價

4.1 評價思路

4.1.1 多準則綜合評價

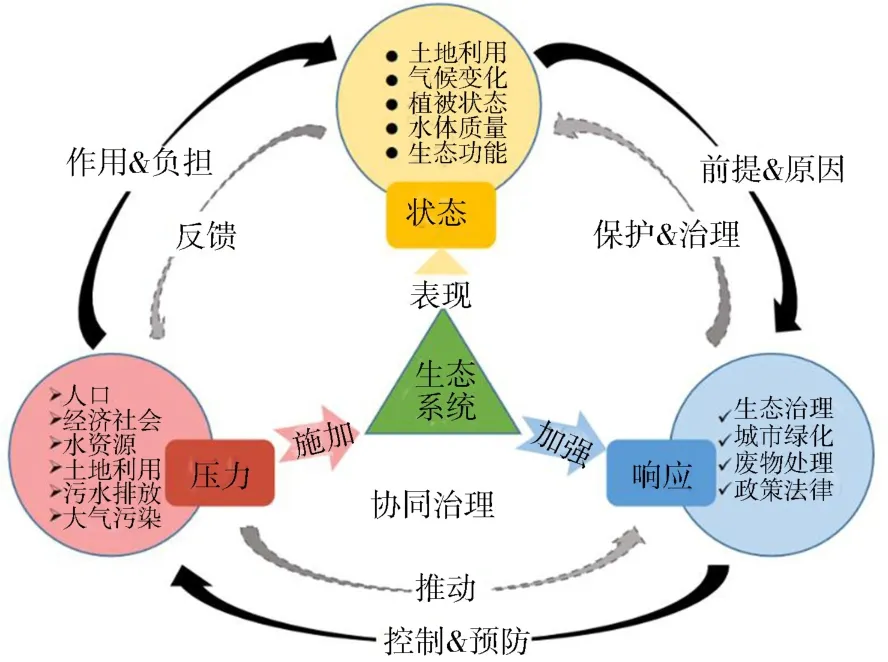

對流域生態系統進行保護與治理的流程通常是:出現問題—發現問題—解決問題。本文在此基礎上,從源頭出發,將PSR(Pressure-State-Response)即壓力、狀態、響應作為三準則,利用三者的關系對黃河流域生態系統進行綜合評價。

壓力是一切問題發生的源頭。人類和經濟社會在不斷發展,自然資源則不斷被消耗,生態空間在不斷縮減,整個生態系統的承載力在不斷被削弱,承受的壓力不斷增大。這種壓力是多方面的,作用于水、土壤、空氣等生態系統的各個載體中,從而帶來各種生態問題。

狀態是生態系統現實情況和問題的表現。生態系統的狀態不是一成不變的,會在不同時期呈現出動態變化,這種變化能直接體現生態系統的健康狀況。在氣候、土地利用、水質、生態功能等方面,狀態都是不同的,只有綜合考慮各個方面,才能展現更加客觀、更加立體的生態系統狀態。狀態好壞是受到外界影響和壓力的一種反饋和表現形式,存在因果關系。

響應是問題出現后的反應,更是解決問題的途徑。當生態系統狀態出現一系列問題時,為了可持續發展,社會各界及各相關部門都將做出一定的反應,來解決問題,降低損害,保障修復。除了中端和末端處理,前端預防也一樣重要,從根源控制和預防人類活動所帶來的影響和壓力以形成完善的響應體系。

流域生態系統“壓力-狀態-響應”協同治理關系如圖2所示,壓力、狀態、響應相互聯系,形成完整因果關系鏈,缺一不可,從而實現對生態系統的協同治理。因此,先對準則層的壓力、狀態、響應分別評價,再對黃河流域生態系統健康進行綜合評價,從局部到整體全面體現黃河流域生態系統健康狀況。

圖2 流域生態系統“壓力-狀態-響應”協同治理關系

4.1.2 評價標準

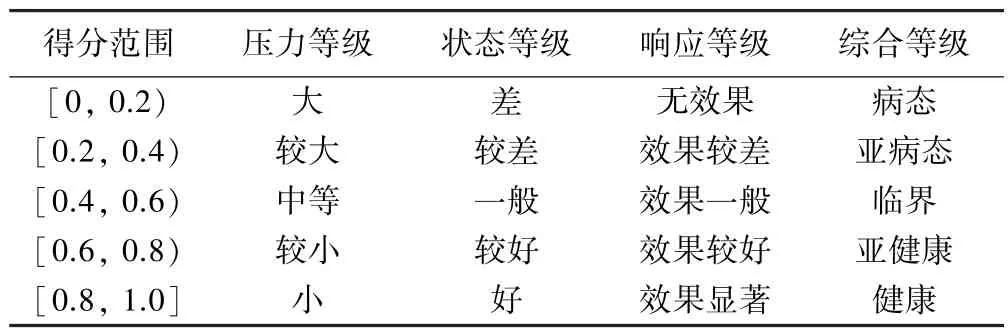

黃河流域生態系統綜合健康指數(EHCI)是評價系統健康狀況的重要依據,因此,根據本文評價思路,參考其他研究成果的評價標準[24-25],分別對壓力、狀態、響應進行評價等級劃分和綜合等級劃分,以更直觀地表現流域生態系統狀況(見表 1)。

表1 黃河流域生態系統PSR評價等級劃分

4.2 評價指標及數據來源

4.2.1 評價指標體系

在壓力-狀態-響應3個評價準則的基礎上,結合黃河流域特性,將生態系統評價指標體系分目標層、準則層和指標層,共選取17個指標對黃河流域生態系統進行評價(見表 2)。

4.2.2 數據來源

本文以2009—2020年為研究時段。指標數據主要來源于《中國城市統計年鑒》《水資源公報》,以及各市(州)《統計年鑒》。另外,耕地面積、水域面積、濕地面積、NDVI等數據來源于中國資源環境科學與數據中心(https://www.resdc.cn/)。

4.3 評價計算方法

4.3.1 指標標準化處理

由于每個指標的類型、量綱都不同,因此根據指標的性質,對指標數據進行標準化處理,以消除量綱不同的影響。具體步驟見參考文獻[26]。

4.3.2 指標權重確定

指標權重對流域生態系統的評價至關重要,因此對于指標權重的確定方式應客觀和謹慎。層次分析法賦權為主觀賦權法,能突出指標的重要性;熵權法是被廣泛使用的客觀賦權法,數學理論依據較為充分。因此,這兩種方法結合能兼顧主觀與客觀,對指標綜合權重進行確定。具體計算步驟見參考文獻[27]。

4.3.3 生態系統健康綜合指數計算

采用左其亭[28]提出的SMI-P方法,對黃河流域生態系統狀況進行量化計算。

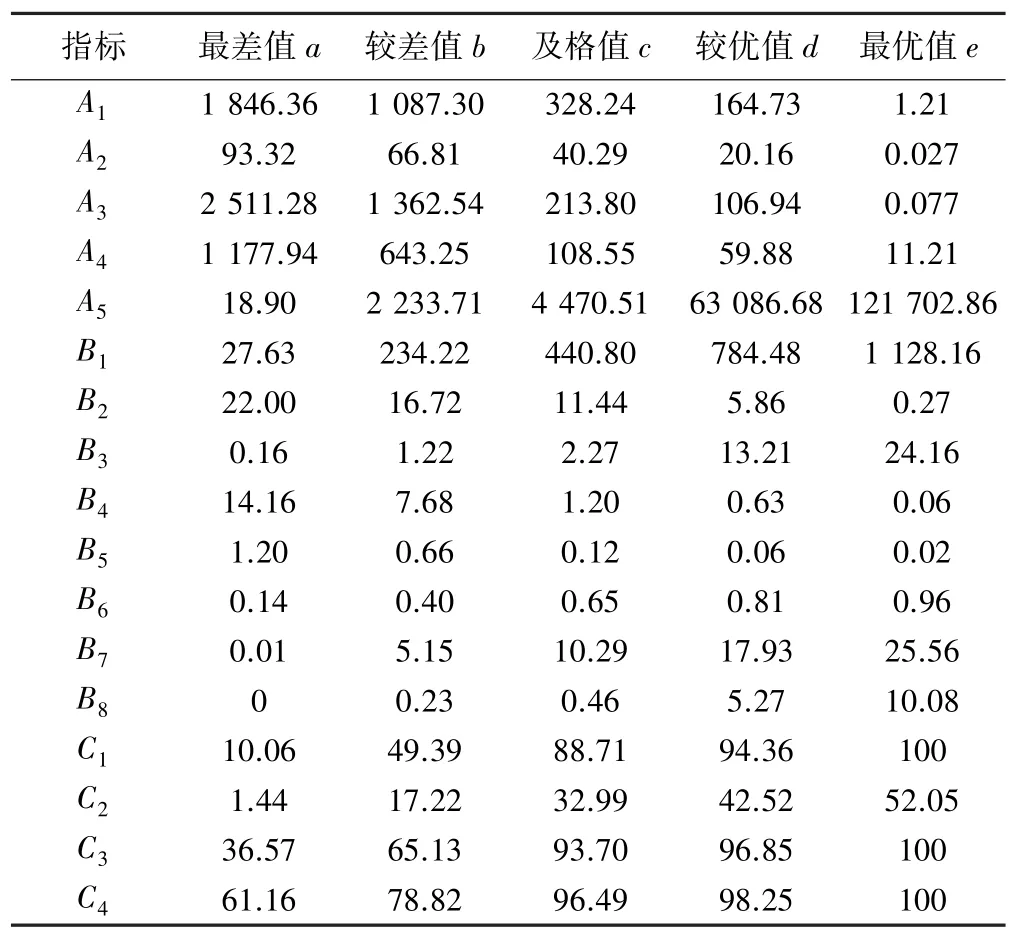

(1)單指標量化。采用模糊隸屬度分析方法,將指標范圍確定在[0,1]。評價指標有正向、負向2類屬性,有相應的公式進行計算[28]。設a、b、c、d、e分別為最差值、較差值、及格值、較優值和最優值,黃河流域生態系統評價指標節點值見表3。

(2)多指標綜合。準則層中包含3個準則,反映了流域生態系統健康的狀況。由于需要將多個指標對生態系統的影響進行綜合分析,因此采用多指標加權計算方法,得出各準則的隸屬度,計算公式為

式中:EHCIt為生態系統健康指標體系各準則的得分值(隸屬度);wk為第k個指標的權重;μk為第k個指標的量化值。

表3 黃河流域生態系統評價指標節點值

(3)多準則集成。根據得出的不同準則的隸屬度,進一步采用加權的方法計算最終生態系統健康綜合指數,計算公式為

式中:EHCI為生態系統健康綜合指數;ωt為t準則的權重。

壓力、狀態、響應這3個準則同等重要,因此每個準則的權重相等,即ω1=ω2=ω3=1/3。

4.4 計算結果與分析

4.4.1 評價指標權重分析

通過層次分析法和熵權法對各指標權重進行計算,分為目標層權重和準則層權重(見表 2),最終結果為各指標2009—2020年的平均權重。

目標層權重較高的是指標A5(0.426 2)、B3(0.133 2)和B8(0.286 8)。人均水資源量能反映出研究區的人口密度和當地水資源量,與經濟社會密切相關;水域面積是生態系統健康的重要表現,面積占比越大意味著水生態的重要性就越大;濕地系統在保護生物多樣性、調節徑流、改善水質等方面發揮著重要作用,濕地的健康狀況直接影響著區域生態系統健康狀況。從準則層權重來看,壓力中A5(0.904 3)權重最大,其次是A2(0.069 4);狀態中B8(0.560 4)權重最大,其次是B3(0.260 0);響應中C2(0.412 9)權重最大,其次是C4(0.260 9)。人口和水資源量是生態系統健康的主要社會壓力來源,隨著用水需求的不斷攀升,很多城市都在超負荷利用水資源,造成水資源短缺,給生態系統帶來巨大的壓力。濕地、水域等是體現水生態狀況的重要因素。針對城市生態問題,增加建成區綠地面積是凈化城市空氣和污染水體的直接手段,可改善和維持生態系統健康。

4.4.2 黃河流域生態系統健康綜合評價

通過SMI-P方法對63個市(州)的EHCI進行了計算,在此基礎上通過面積加權的方法,得出192個分區的EHCI。以此計算結果為依據,對黃河流域生態系健康進行綜合評價。

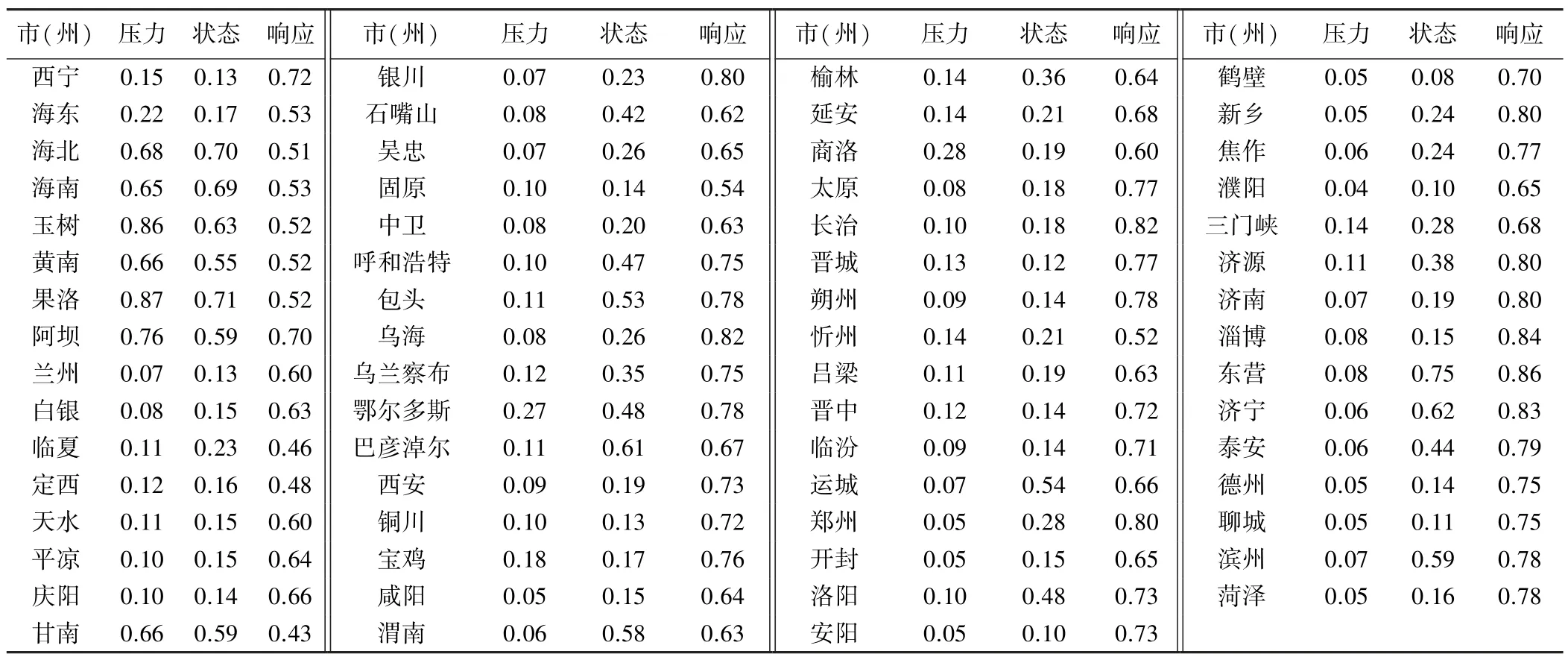

(1)準則層分析。從63個市(州)的生態系統準則得分值(見表 4)可看出,各市(州)的響應值普遍較高,波動不大,但各市(州)間的狀態值和壓力值落差顯著。在狀態方面,可明顯看出東營市(0. 75)的狀態值最高,其次是果洛州(0. 71);鶴壁市(0. 08)的狀態值最小。東營市是黃河三角洲的中心城市,不論是在經濟發展方面還是推動黃河流域高質量發展方面都居于重要地位,對生態系統的治理與保護意識較強,因此相應的響應水平也是最高的(0. 86)。鶴壁市社會發展在近幾年不斷提高,但是在自然條件上并不占優勢,水源涵養指數較低,萬元GDP的COD和氨氮排放量都較大,對生態系統健康很不利。在壓力方面,最小值出現在濮陽市(0. 04),原因是其人口密度較大,水資源被超負荷利用,這對水生態系統產生了巨大的壓力。較高數值普遍在青海省,果洛州壓力值(0. 87)最大,受到壓力最小,原因是其具有自然地理優勢。

表4 黃河流域63個市(州)生態系統健康準則得分值

黃河流域63個市(州)生態系統健康準則等級空間分布情況見圖3。由圖3可知,壓力大的等級主要分布在黃河流域中東部地區,該地區的生態系統也主要處于臨界和亞病態狀態。狀態差的等級主要分布在中部和東部地區,主要包括甘肅省、山西省、陜西省、河南省、山東省的部分城市,這些地區都面臨著共同的問題,那就是社會經濟發展較快,人均水資源量較少,但水資源需求較大,廢水產出較多;同時受氣候等自然原因和人為污染的影響,對生態系統健康產生了不利影響。隨著這些生態問題的不斷出現,以及治理與保護意識增強,各區域都采取措施來應對,進一步提高生態環境質量。因此,響應效果顯著的區域恰恰也是生態環境壓力大、狀態不太好的區域。相反,生態問題不突出,本身生態環境質量較好的區域,響應效果就相對較差。可以看出,當社會經濟發展到一定水平時,各區域都在力求社會經濟與生態環境之間的平衡,出現問題會積極尋找解決方法。

圖3 黃河流域63個市(州)生態系統健康準則等級空間分布

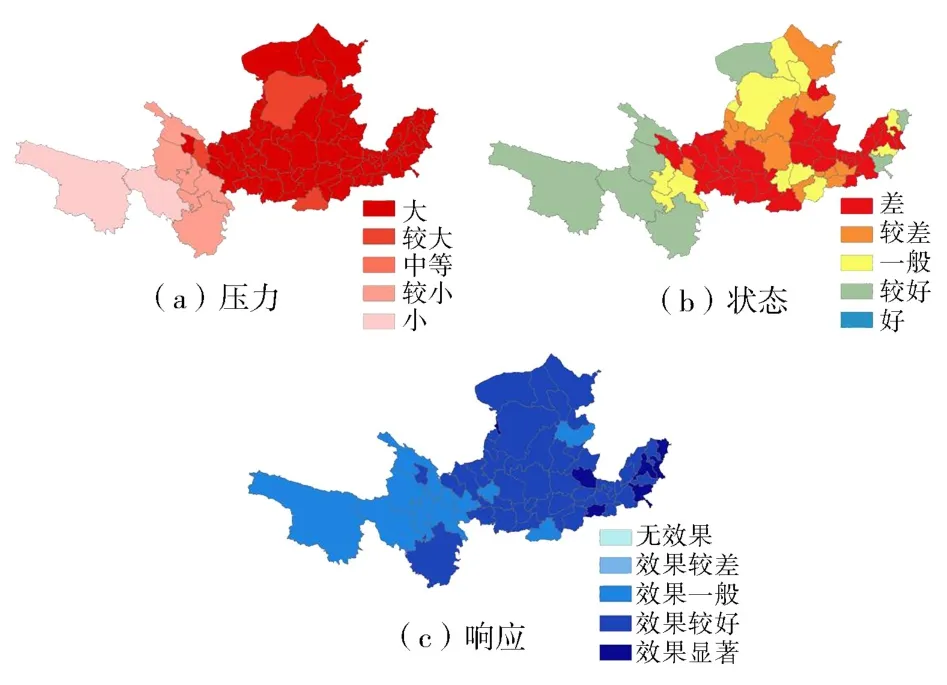

黃河流域192個分區生態系統健康準則等級空間分布見圖4。由圖4可知,在壓力方面,同一市(州)的不同區域的生態環境受到的壓力有所差別。西部地區玉樹州、果洛州、阿壩州等,受到壓力較小,但是其中5號、13號、14號、28號等分區受到較大壓力。由于黃河流域中東部地區經濟社會發展較快,人類活動頻繁,因此基本處于壓力大和較大等級。在狀態方面,中、東部地區主要處于較差等級,但其中108號、116號、154號處于較好狀態,位于渭南市、運城市和洛陽市。最東部的黃河流域三角洲地區狀態也較好,如東營市190號、191號、192號分區。在響應方面,玉樹州、果洛州等地區響應效果一般,1號、2號、5號、6號、7號等分區效果較差;效果顯著區域共有48個,主要集中在黃河流域的中東部地區,其余多為效果較好和效果一般等級,只有70號、72號、78號95號、97號、104號等個別分區的響應效果較差。

圖4 黃河流域192個分區生態系統健康準則等級空間分布

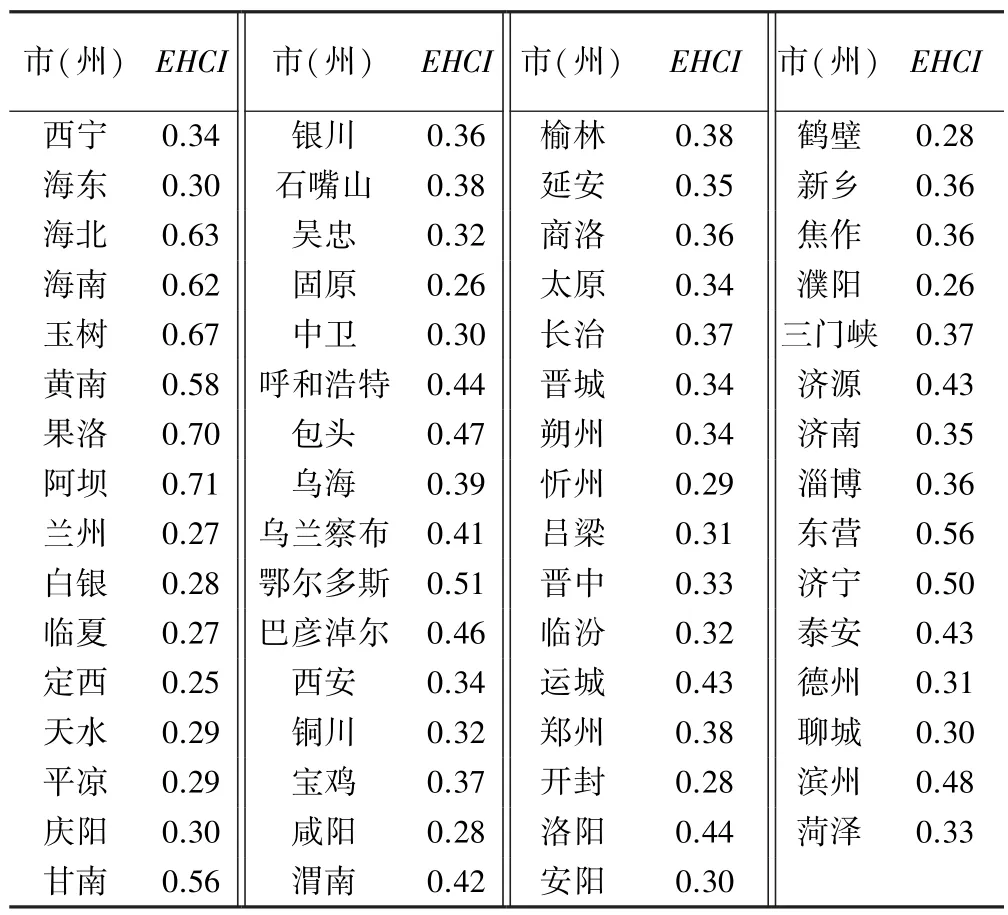

(2)目標層分析。黃河流域63個市(州)的生態系統健康綜合指數見表5。由表5可以看出,阿壩州(0. 71)、果洛州(0. 70)和玉樹州(0. 67)的EHCI位居前三,集中在黃河流域西南地區;定西市(0. 25)、濮陽市(0. 26)、固原市(0. 26)的EHCI位居后三名。阿壩州生態物種富饒,水資源豐富,2009—2020年平均水資源總量約417.16億m3,占四川省水能蘊藏量的14%,水資源利用率較低,其水源涵養指數是63市(州)中最高的,因此阿壩州的生態系統健康也處于較好狀態。定西市則與阿壩州相反,水資源短缺,2009—2020年平均水資源總量約11.74億m3,且水土流失嚴重,嚴重威脅生態系統健康。

表5 黃河流域63個市(州)生態系統健康綜合指數

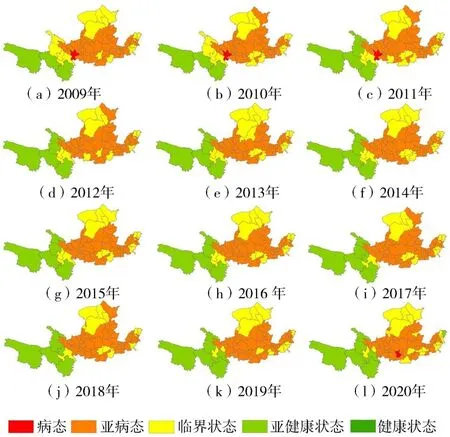

黃河流域63個市(州)2009—2020年生態系統健康等級空間分布情況見圖5。由圖5可知,黃河流域西部地區生態系統處于亞健康狀態,中東部地區處于亞病態,北部和南部部分地區主要處于臨界狀態。黃河流域西部地區地廣人稀,社會經濟發展較中東部地區相對落后,壓力相對較小。中東部地區面積較小,人口密度大,水資源需求、排污量等隨之增大,負擔加重,因此生態系統健康狀況不容樂觀。黃河流域生態系統健康狀況在2009—2020年變化不大。具體來看,甘肅省定西市在前3 a生態系統處于病態,2012年及以后有所改善。海北州和海南州生態系統在2011年由臨界狀態上升為亞健康狀態。咸陽市在2009—2019年一直處于亞病態,在2020年又有所惡化。東營市生態系統在2020年有所改善,由臨界狀態上升為亞健康狀態。

圖5 黃河流域63個市(州)2009—2020年生態系統健康等級空間分布

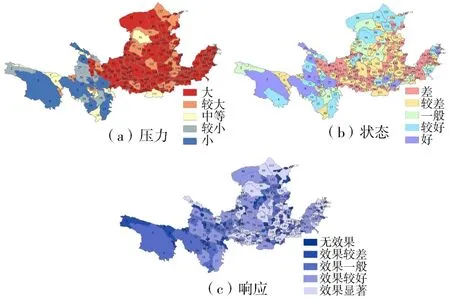

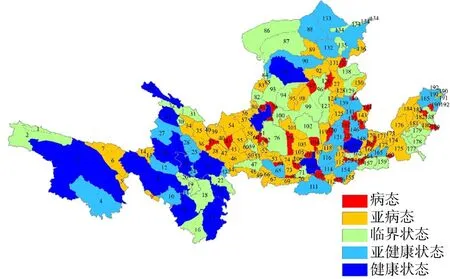

黃河流域192個分區生態系統健康等級空間分布情況見圖6。由圖6可知,每個市(州)中的不同分區的健康狀況也有所差異。玉樹州的3號和4號分區處于健康狀態和亞健康狀態,而5號、6號、7號分區則處于亞病態;果洛州的4個分區處于亞健康狀態和健康狀態,9號、13號、14號分區則處于亞病態。其中,有一些狹小分區處于病態,主要集中在黃河流域的中部和東部地區。

圖6 黃河流域192個分區生態系統健康等級空間分布

5 結 論

黃河流域作為國家的重要生態屏障,生態系統健康尤為重要。黃河流域的自然條件復雜,各地區生態和經濟社會情況差異較大。本文利用ArcGIS對黃河流域生態系統進行分區,并基于PSR模型,運用SMIP方法對黃河流域生態系統進行綜合性評價,得到如下結論。

(1)在黃河流域生態系統中,水資源量、水域面積和濕地面積是關鍵要素。

(2)從黃河流域整體來看,流域西南部地區生態系統較為健康,中部和東部地區處于亞病態,北部地區生態系統處于臨界狀態,需要加以控制和預防,以免生態惡化。從地級行政區尺度來看,四川省阿壩州的生態系統綜合健康狀況是最好的,屬于亞健康狀態;甘肅省定西市處于亞病態,是63個市(州)中健康狀況最差的行政區。

(3)承受壓力較大地區,其狀態較差,承受壓力較小的地區,其狀態較好;響應效果顯著的地區往往狀態較差。每個區域生態系統的狀態壞與好,與其所承受的壓力大與小相對應;響應效果是否顯著則與各區域生態系統的狀態好壞呈相反關系,狀態較好的區域響應效果一般,而狀態較差的區域相應效果則較為顯著。

(4)在同一地級行政區中的不同生態分區的狀態各異,健康狀態與病態區域并存。從生態分區尺度來看,每個地級行政區的生態系統狀態具有多樣性,都存在生態系統健康狀況較好和較差的區域。