新時期黃河調水調沙思考與建議

高 興,朱呈浩,劉俊秀,陳翠霞

(1.黃河勘測規劃設計研究院有限公司,河南 鄭州 450003;2.水利部黃河流域水治理與水安全重點實驗室(籌),河南 鄭州 450003)

1 引 言

“水少沙多,水沙關系不協調”是黃河復雜難治的癥結所在,解決這一問題的有效途徑是“增水、減沙、調控水沙”[1]。多年治黃經驗表明,通過水庫工程調控天然水沙過程,塑造協調的水沙關系,是調控水沙行之有效的措施[2-4]。縱觀調水調沙的發展歷程,早在20世紀70年代,錢寧等[5]就提出在多沙河流的治理上,可以考慮利用上游水庫合理調節水沙過程,使下游河道朝有利方向發展的設想。1999年小浪底水利樞紐建成投運后,為調水調沙由理論轉化為實踐提供了工程基礎條件[6]。經過精心準備,黃河水利委員會于2002—2004年開展了原型試驗,成功檢驗了調水調沙在黃河治理上的可行性[6-8]。發展至今,調水調沙已經具備了相對完善的理論基礎和指標體系,在協調黃河水沙關系、減輕水庫及下游河道淤積等方面發揮了顯著的作用[9]。

調水調沙是新中國成立以來黃河保護治理中里程碑式的成就,為人民治黃事業做出了突出貢獻。當前,黃河水沙情勢劇變[10-11],潼關站2000—2020年年均徑流量和輸沙量相較1919—1959年分別減少39%和85%;水庫及河道邊界條件大幅調整[12-14],小浪底水庫累計淤積32億m3,下游河道平灘流量由調水調沙初期的1 800 m3/s增大至4 600 m3/s。面對新的水沙情勢以及水庫河道邊界條件,調水調沙如何持續高效發揮防洪減淤等綜合效益,是當今社會高度關注的問題[15-16]。2019年9月18日,習近平總書記在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上指出“小浪底水庫調水調沙后續動力不足,水沙調控體系的整體合力無法充分發揮”“要保障黃河長久安瀾,必須緊緊抓住水沙關系調節這個‘牛鼻子’。要完善水沙調控機制,解決九龍治水、分頭管理問題,實施河道和灘區綜合提升治理工程,減緩黃河下游淤積,確保黃河沿岸安全”。為貫徹落實習近平總書記講話精神,推動重大治黃戰略發展進程,有必要開展新時期調水調沙優化措施、創新機制的深入研究[17]。本文系統梳理黃河調水調沙實施以來的開展情況和運行效果,指出當前調水調沙面臨的問題和挑戰,思考現狀調水調沙優化的改進措施,提出未來進一步完善調水調沙的建議,以期為新時期調水調沙的開展提供參考。

2 調水調沙基本情況

2.1 調水調沙內涵

針對黃河水少沙多、水沙關系不協調的特性,黃河調水調沙以防洪安全為前提,以塑造協調水沙關系為指導,以中下游水庫群水沙調控體系為基礎,以水庫河道聯合調度和水庫泥沙多年調節技術為支撐,通過干支流水庫群聯合調度,把不同來源區、不同量級、不同泥沙顆粒級配的不協調的水沙關系塑造成協調的水沙過程,實現小浪底水庫和下游河道減淤,維持下游河道中水河槽行洪輸沙能力,最大限度地兼顧供水安全和發電效益,持續改善河口生態環境,發揮洪水資源綜合效益。

2.2 調水調沙開展情況

根據黃河干支流水沙條件、水庫蓄水情況和工程調度原則,黃河水利委員會于2002—2004年進行了3次調水調沙原型試驗,總結提出了基于小浪底水庫單庫調節為主、空間尺度水沙對接以及干流水庫群聯合調度3種調水調沙運用模式。2005年轉入生產運行后,至2015年又進行了16次調水調沙生產運行。2018年以來,結合黃河流域來水偏豐的有利條件,至2020年連續3年開展了“一高一低”水沙調度實踐。自實施以來,黃河調水調沙共涉及黃河中游干流萬家寨、三門峽、小浪底水庫,支流陸渾、故縣、河口村等水庫以及上游的龍羊峽、劉家峽等水庫。

2.3 調水調沙運行效果

經多年研究與實踐,黃河調水調沙在沖刷下游河道、塑造并維持中水河槽過流能力、提高水庫排沙效率和改善河口生態等多個方面取得了顯著成效。具體表現如下:①調水調沙沖刷效率高。19次調水調沙期間,進入下游河道的水量為716.5億m3,沙量為5.92億t,下游河道沖刷4.29億t,單位水量沖刷效率為5.99 kg/m3,是同期其他時段的3.4倍。②調水調沙塑槽作用大。通過干支流水庫群攔沙和調水調沙運用,黃河下游主槽沖刷降低2.6 m,河槽最小平灘流量由2002年汛前的1 800 m3/s恢復到2021年汛前的4 600 m3/s,其中調水調沙對各斷面中水河槽擴大的貢獻率達60%。③調水調沙排沙能力強。調水調沙和“一高一低”調度期間,小浪底水庫入庫沙量21.55億t,出庫沙量19.55億t,排沙比為91%,而同期其他時段水庫排沙比不足11%。④調水調沙生態效益好。自2008年汛前調水調沙實施生態補水以來,汛前調水調沙年均向河口三角洲生態補水1 853萬m3,濕地水面面積平均增加3 058 hm2,并于2010年以來實現了刁口河流路全線過水。

3 當前調水調沙存在的問題

完整的調水調沙過程大致可分為前期和后期兩個階段,前期清水下泄沖刷下游河道,后期水庫集中排沙,減輕庫區泥沙淤積。調水調沙運行至今,在沖刷下游河道和減輕水庫淤積兩方面取得了顯著成效,但存在的兩個明顯短板是制約其未來效益持續發揮的主要問題:①調水調沙前期清水下泄沖刷下游河道,但下游河道沖刷效率已大幅下降;②調水調沙后期水庫集中排沙減輕庫區淤積,但后續水流排沙輸沙動力嚴重不足。

3.1 下游河道沖刷效率大幅下降

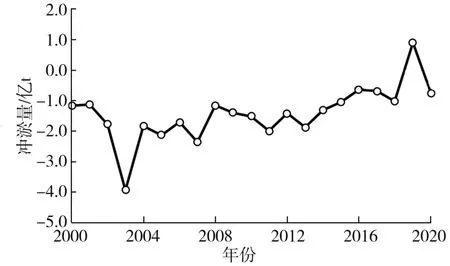

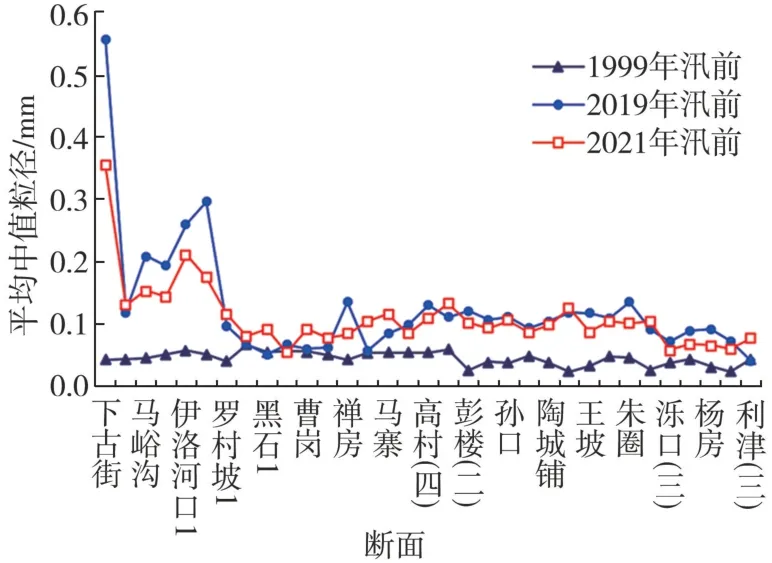

自小浪底水庫1999年10月投運以來,黃河下游河道發生持續沖刷,至2020年10月累計沖刷量達到29.88億t(汊3以上河段),1999年10月—2020年10月歷年沖淤量變化如圖1所示。與1999—2010年相比,2010—2020年年均沖刷量由1.82億t減少為0.98億t,減少幅度46%。受持續沖刷影響,下游沿程各斷面床沙平均中值粒徑變化明顯(見圖 2)。與1999年汛前相比,2021年汛前黃河下游河槽床沙發生粗化,其中花園口以上、艾山—利津河段最為明顯,兩河段床沙平均中值粒徑由0.048 mm和0.038 mm增大至0.184 mm和0.080 mm,增大幅度283%和111%。受河床粗化影響,調水調沙前期清水下泄期間利津站沖刷恢復的含沙量由2004年的16 kg/m3降至2021年的8 kg/m3左右,單位水量的沖刷效率降低50%。

圖1 1999年10月—2020年10月黃河下游歷年沖淤量變化

圖2 黃河下游沿程各斷面床沙平均中值粒徑

3.2 調水調沙后續動力嚴重不足

小浪底水庫調水調沙后續動力不足是制約調水調沙功效發揮的突出問題[18],主要表現在以下兩個方面。

一是小浪底水庫排沙期入庫流量越大排沙效果越好,但天然洪水和中游水庫無法提供充足水流動力沖刷庫區。調水調沙期間小浪底水庫入庫流量過程由天然河道來水和中游水庫泄水組成,入庫流量越大、歷時越長,則庫區泥沙沖刷效果越好,水庫排沙比越大。潼關水文站實測數據表明,2000年以來汛期流量大于2 600 m3/s的天數和連續4 d流量大于2 600 m3/s的天數大幅減少,年均天數僅為7.4 d和6.2 d,相較1986年以前分別減少81.0%和76.5%,導致小浪底水庫降低水位后依靠天然洪水沖刷的機遇非常少見。因此現階段調水調沙主要依靠中游萬家寨和三門峽水庫汛限水位以上蓄水量泄放大流量過程沖刷小浪底庫區,但萬家寨、三門峽等中游已建水庫調節庫容較小,可提供的水流動力條件非常有限,例如三門峽水庫非汛期最高蓄水位318 m至汛限水位305 m之間僅有5.41億m3庫容,若要塑造4 000 m3/s的大流量過程僅能維持1 d左右,無法為沖刷小浪底庫區提供充足的后續水流動力。

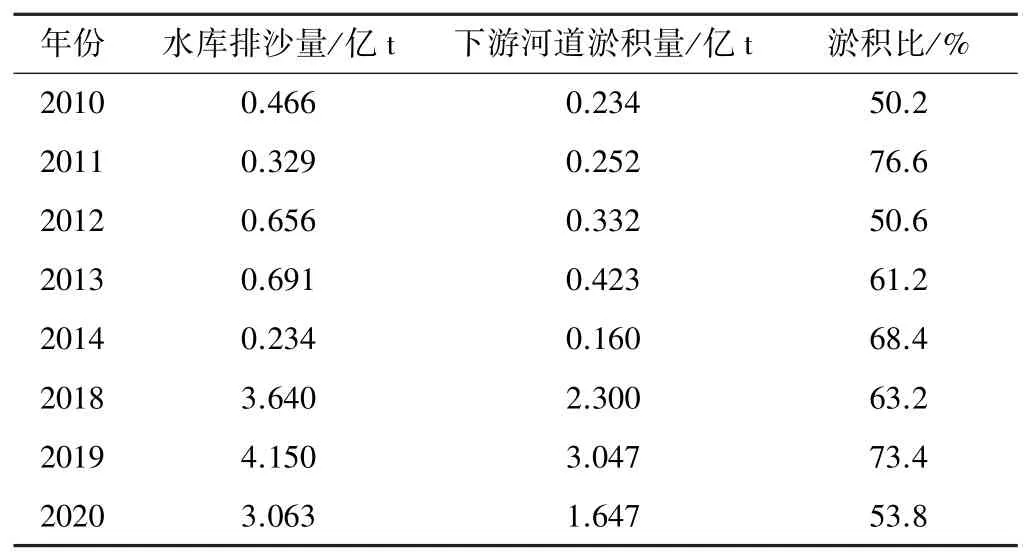

二是小浪底水庫集中排沙后大流量過程難以持續,水流輸沙能力不能充分發揮。調水調沙前期水庫蓄水較多,排沙較少,水流動力充足,但主要為清水下泄沖刷下游河道;后期在庫水位降至下限運用水位的過程中,水庫蓄水量減少,出庫沙量增加并逐漸達到峰值,此時小浪底水庫集中排沙,但后續水流動力已所剩無幾。造成該現象的原因是現狀調水調沙期間為了取得較好的排沙效果,一般需要將小浪底水庫水位降至淤積三角洲頂點以下,但此時水庫蓄水量一般只有2億~3億m3,無法為下游河道輸沙入海繼續提供充足的水流動力,從而導致水庫排出的泥沙大部分淤積在下游河道。根據實測資料統計,2010—2020年調水調沙期間小浪底水庫排沙期下游河道淤積比(淤積量與來沙量的比值)均在50%以上,淤積主要集中在花園口以上河段,見表1。

表1 2010—2020年小浪底水庫排沙期下游河道淤積情況

4 現狀調水調沙優化的思考

4.1 小浪底水庫多排沙提供沙源

針對下游河道沖刷效率下降,繼續利用大流量清水過程塑造更大規模的河槽收益甚微的局面,需要小浪底水庫多排沙提供下游河道沖刷的沙源。多排的泥沙既能減輕水庫淤積,也能有效提高調水調沙前期和非汛期清水下泄的輸沙能力。小浪底水庫運用至今,累計淤積量達32億m3(截至2020年10月),剩余攔沙庫容43.5億m3,已經進入攔沙后期第一階段。三門峽水庫的歷史經驗表明,水庫運用不能一味攔沙,也不能一味排沙,應當將水庫和河道視作一個整體,充分協調水庫排沙和下游河道沖刷之間的關系。如果說調水調沙開展之初的重心是沖刷恢復下游河槽平灘流量,那么在如今下游河槽最小平灘流量達4 600 m3/s的情況下,已經可以將重心轉變為減輕水庫淤積,充分利用現行河槽的行洪輸沙能力輸沙入海。除此之外,花園口以上寬灘河段的滯沙能力也為泥沙多年調節提供了基礎,調水調沙期間小浪底水庫多排的泥沙暫存在該河段,非汛期和次年調水調沙前期清水下泄期間可以將這部分泥沙輸送入海,間接發揮水流的輸沙能力。實測數據表明,2018—2020年汛期“一高一低”調度期間,小浪底水庫累計排沙13.5億t,下游河道淤積4.6億t,花園口以上河段淤 積4.1億t,但2018年4月—2021年4月斷面法測量結果顯示,全下游河道僅淤積0.38億t,其中花園口以上淤積1.03億t,花園口以下沖刷0.65億t,說明大部分淤積在花園口以上的泥沙能夠在泥沙多年調節中輸沙入海,且不影響山東窄河段的過流能力。小浪底水庫是黃河中下游唯一能取得較大攔沙庫容和防洪庫容的關鍵控制性工程,對于保障黃河下游長治久安和黃淮海平原生態安全具有不可替代的作用,當前小浪底水庫進入攔沙后期,攔沙庫容彌足珍貴,在黃河水沙調控體系建成之前,有必要研究利用現狀河槽的行洪輸沙能力,借助有利的水沙條件或人工塑造大流量過程沖刷小浪底庫區,減輕水庫淤積,延長小浪底水庫攔沙庫容使用壽命。

4.2 干流水庫群補充后續動力

在天然洪水大幅減少的前提下,需要充分挖掘現狀工程潛力,為小浪底水庫調水調沙補充后續動力。在此提出兩個基于現狀工程優化運用的建議。

一是繼續利用萬家寨、三門峽水庫正常蓄水位以下蓄水量補充動力。三門峽水庫非汛期最高運用水位318 m以下有5.77億m3庫容,加之萬家寨水庫正常蓄水位977 m以下有4.77億m3庫容,兩水庫泄空不僅可以為調水調沙提供10.5億m3左右的水量,而且可以保持中游水庫群排沙的協同性,塑造泥沙輸移的最優通道。2021年汛前調水調沙期間,潼關站來水量較多年均值偏少,較2018—2020年同期偏少更多,但是通過優化現狀工程調度,萬家寨、三門峽水庫7月上旬短暫突破汛限水位,待小浪底水庫降至下限運用水位后,三門峽水庫泄空,萬家寨水庫泄至960 m水位,為調水調沙補充后續動力,取得了小浪底水庫排沙出庫0.64億t、三門峽水庫排沙出庫0.27億t的成績,有效減輕了水庫淤積。

二是充分利用上游水庫的調節能力補充動力。當前黃河水沙調控體系已建骨干工程有龍羊峽、劉家峽、三門峽和小浪底水庫。上游龍羊峽、劉家峽水庫聯合調度,對黃河水量進行多年調節,如果能在不影響其調節任務的前提下,汛前泄放一定的蓄水量,為黃河干流提供較大的基流過程,即可為中下游水庫排沙和河道輸沙提供一定的水流動力。假設該基流過程為歷時5 d左右的1 000 m3/s流量過程,再加上萬家寨、三門峽水庫提供的動力,即使不考慮中游天然來水,總體上也可為小浪底水庫調水調沙補充近15億m3的后續水量,即連續4 d的4 000 m3/s流量過程,這個動力條件對于水庫排沙和下游河道輸沙來說都是非常可觀的。2018—2020年“一高一低”調度期間,來水偏豐,龍劉水庫維持了一定歷時的大流量過程,為中下游水庫低水位排沙和下游河道輸沙提供了良好的基流條件,3 a調度運用使小浪底水庫排沙13.5億t,輸沙入海達8.0億t。

5 完善調水調沙的建議

對現狀調水調沙進行優化雖然可以在一定程度上維持調水調沙在當前和未來一段時期內的綜合效益,但從長遠看,未來黃河水沙情勢變化規律尚不清晰,極端來沙情景依然存在,下游“懸河”威脅仍未解除。從“保障黃河長久安瀾,推動黃河流域生態保護和高質量發展”的站位出發,仍然需要加快推動骨干工程建設,完善水沙調控體系,同時積極創新調水調沙運用模式,從根本上解決黃河保護治理的問題。

5.1 加快推動骨干工程建設

古賢水利樞紐是黃河水沙調控體系七大骨干工程之一,控制了黃河80%的水量、60%的泥沙和80%的粗泥沙,且距小浪底水庫較近,在攔沙并與小浪底水庫聯合調水調沙、協調黃河水沙關系方面有著獨特的地理優勢,在黃河水沙調控體系中具有承上啟下的戰略地位。古賢水庫工程開發任務以防洪減淤為主,兼顧供水、灌溉和發電等綜合利用。水庫正常高水位627 m,死水位588 m,總庫容129.42億m3,其中防洪庫容12億m3、調水調沙庫容20億m3、攔沙庫容93.42億m3。工程建成后,可長期為小浪底水庫調水調沙補充后續動力,實現“1+1>2”的聯合調控效果,長久發揮協調水沙關系、減少下游河道淤積的作用。2000年國家啟動古賢水庫新一輪的項目建議書編制以來,全面攻克了水文泥沙、工程規模、工程地質、壩型比選、移民安置等重大技術難題,項目可研報告通過水利部審查。當前,應全力推進項目可研通過國家發改委評審和生態環境部評審,盡快開工建設。

5.2 積極創新調水調沙運用模式

調水調沙的調控指標包括流量、歷時、含沙量等,其中調控流量為2 600~4 500 m3/s,調控歷時為不小于5~6 d,調控含沙量為控制下游河道不淤積。相較于調水調沙運用初期,水庫及河道邊界條件均已發生劇烈調整,但調水調沙各項調控指標卻無太大變化。需要意識到的是,河道邊界條件是沖積性河段沖淤響應規律的重要影響因素,因此以一成不變的調控指標應對動態變化的邊界條件,本身就是不夠科學的方式。在未來調水調沙實踐運用中,應強化分析不同流量級水沙演進過程,深化研究水庫河道沖淤演變規律,積極創新調水調沙運用模式,根據來水來沙條件及水庫河道邊界條件變化,動態優化調控指標及調控策略,充分發揮新時期調水調沙綜合效益。

6 結 論

(1)系統梳理了調水調沙開展以來的基本情況。基于3次調水調沙原型試驗、16次調水調沙生產實踐以及3 a“一高一低”調度實踐,詳述了調水調沙在減輕水庫及下游河道淤積、塑造下游河槽過流能力、改善河口生態等方面的成效。

(2)指出當前調水調沙存在的兩個突出問題。一是下游河道沖刷效率降低,調水調沙前期清水下泄期間單位水量的沖刷效率大幅下降。二是小浪底水庫調水調沙后續動力不足,一方面水庫集中排沙時入庫水流動力不足,不能有效沖刷庫區;另一方面水庫集中排沙后水流輸沙動力不足,泥沙大量淤積在下游河道。

(3)針對調水調沙存在的問題思考現狀調水調沙優化的改進措施。通過小浪底水庫多排沙可為下游河道提供沙源,提高非汛期以及調水調沙清水下泄期的單位水量沖刷效率。通過挖掘干流水庫群潛力可為小浪底水庫調水調沙補充后續動力,上游龍劉水庫泄放基流和中游萬家寨、三門峽水庫泄空不僅能提供近15億m3的水量,還可塑造泥沙輸移的最優通道。

(4)提出未來進一步完善調水調沙的建議。從長遠來看,為了保障黃河長久安瀾,推動重大國家戰略實施,需要加快推動骨干工程建設,完善水沙調控體系,同時積極創新調水調沙運用模式,動態優化調控指標,從根本上解決黃河泥沙治理的難題。