基于數據挖掘的《中華醫典》中脅痛的組方用藥規律研究

崔欣怡 姜曉丹 油紅捷 唐佐青 馬 赟 楊 錚 車念聰 劉文蘭

1.首都醫科大學中醫藥學院,北京 100069;2.首都醫科大學基礎醫學院,北京 100069

脅痛是以一側或兩側脅肋部疼痛為主要表現的病證[1]。現代醫學常見于病毒性肝炎、脂肪性肝病等多種疾病,治療以抗感染、抗病毒、保肝、降血脂等對癥處理為主[2-4],缺乏有效藥物,且病后易復發[5-6]。而中醫臨床辨證治療具有獨特優勢,展現出更顯著的療效,且預后良好[7-8]。中醫治療脅痛歷史悠久,古籍自西漢已有關于脅痛的記載[9]。《中華醫典》[10]匯集了漢朝至民國時期中國醫學文化建設的主要成就,亦包括罕見的抄本和孤本共1 156 部中國歷代醫學古籍。借助《中華醫典》[10]可以較為全面地挖掘古籍中記載治療脅痛的組方,通過分析其用藥規律及配伍經驗,對臨床用藥具有指導意義。因此本研究通過收集《中華醫典》[10]中治療脅痛的方劑,利用頻數統計、關聯規則分析、聚類分析等多種數據挖掘技術,探究組方用藥規律,為臨床治療脅痛提供參考。

1 資料與方法

1.1 處方收集

利用第5 版《中華醫典》[10],以“脅痛”“脅疼”“脅肋痛”“脅滿痛”等為檢索詞,導出檢索結果中與脅痛治療相關的方藥。

1.2 處方的篩選

(1)納入標準:①處方為內服方,不限劑型;②單方;③無方名的方劑。(2)排除標準:①藥物組成不清的處方;②主治及臨證中雖含有關鍵字,但無附方或不是主要癥狀的處方;③無明確處方來源的,如僅標注病證名“暑熱脅痛”卻無處方來源的方劑“六一散加西瓜衣、絲瓜絡、山梔子、綿茵陳、金鈴子”;④與已納入處方藥物組成完全相同的處方。

1.3 數據規范化處理

①只包含基本方藥,不計入臨證加減藥物。②合用方劑算作一方,如“肝氣郁而不伸,兩脅痛而不止。此須抑金扶木,瀉白散合阿膠四物湯”中“瀉白散”和“阿膠四物湯”為一方。③優先參照《中華人民共和國藥典》(2020 版)[11]與《中藥學》[12],其次參照《中華本草》[13]對中藥名稱進行規范化處理,如“炒黑荊芥”規范為“荊芥炭”,“栝樓”規范為“瓜蔞”等。④將別名規范為統一名稱,如“卜子”“萊菔子”“蘿卜子”“生萊菔子”合并統計為“萊菔子”。⑤將基本功效相同藥物統一:如將“川貝母”“象貝母”“貝母”統一為“貝母”;“當歸身”“當歸尾”等統一為“當歸”。⑥“茶”“醋”“蜜”不計入。⑦另有一些藥物在《中華人民共和國藥典》[11]及《中藥學》[12]中均無記載的,參考原文對該藥物定義。

1.4 數據錄入與分析

采用Excel(Microsoft Office 2019)錄入數據。利用SPSS Modeler 18.0 及Cytoscape 3.9.1 統計藥物共現頻次并進行可視化網絡展示。用R 語言arules 包及arulesViz 包實現Apriori 關聯規則算法進行數據分析及可視化。用SPSS Statistics 19.0 對高頻藥物進行聚類分析。①頻次統計:獲得篩選方劑中藥物使用情況及頻次排序。②中藥屬性統計:獲取藥物功效、性味、歸經分布情況;③關聯規則分析:獲取藥物配伍關系,依據支持度、置信度體現核心藥材組合,分析組方規律,并進行可視化展示。④聚類分析:對高頻藥物進行R型聚類,即將高頻藥物作為變量進行聚類分析,度量區間選擇Pearson 相關性系數,并繪制樹狀圖。

2 結果

2.1 方藥納入情況

共篩選出來自87 部古籍359 首明確治療脅痛的處方,共涉及240 味中藥。

2.2 藥物頻次統計

對處方中的藥物進行頻次統計,總用藥頻數3 032 次,使用頻數>35 次(使用頻率>10%)的高頻藥物有23 味,其中使用頻數前5 味藥物是當歸、甘草、白芍、柴胡、青皮。見表1。

2.3 藥物功效統計

對處方中的藥物進行分類,共分為19 類,高頻功效前3 位為補虛、理氣、活血化瘀藥。見表2。

表2 《中華醫典》治療脅痛方劑中藥物藥效分類及頻數統計表

2.4 藥物屬性統計

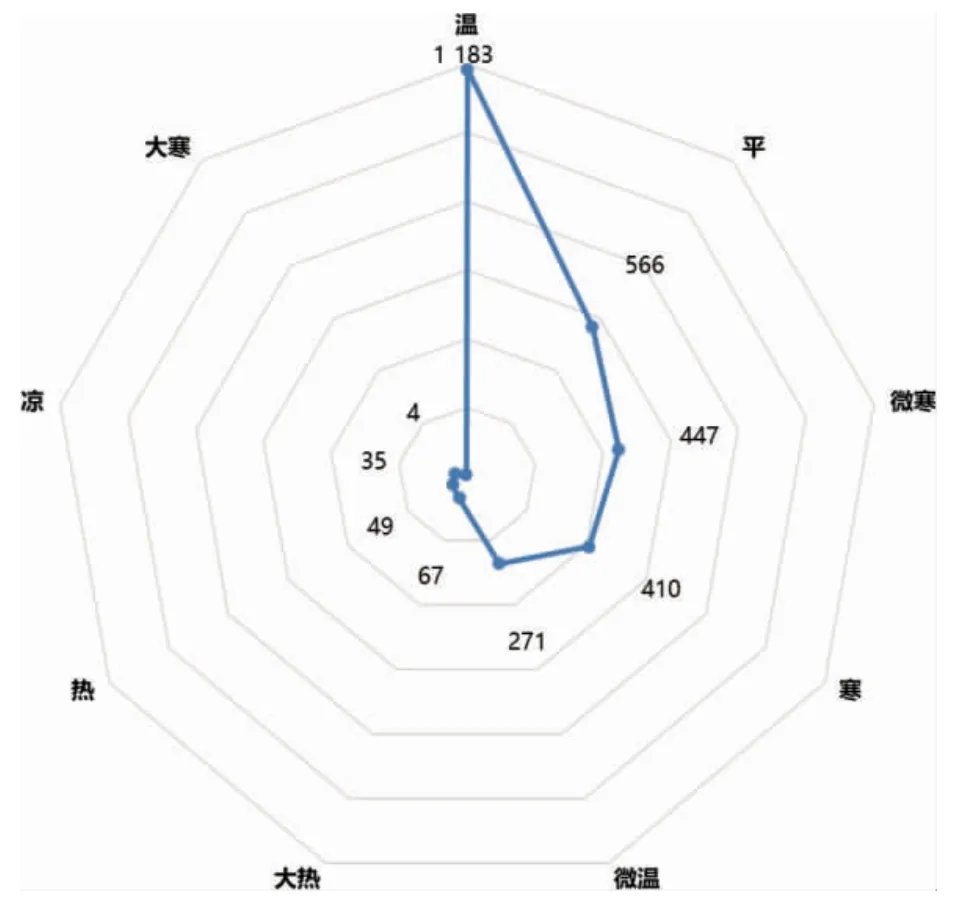

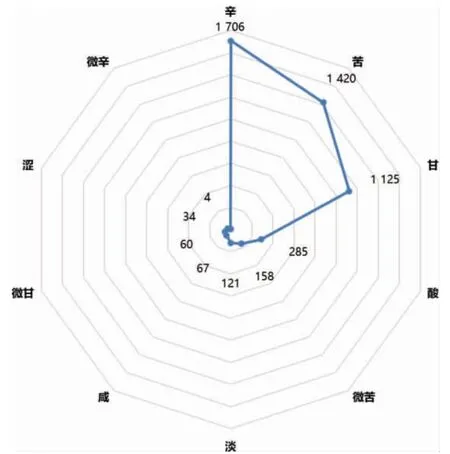

四氣主要以溫、平、微寒、寒為主;五味主要以辛、苦、甘為主;歸經主要以脾、肝、肺、胃、心為主。見圖1~3。

圖1 《中華醫典》治療脅痛方劑中藥物的四氣分布

圖2 《中華醫典》治療脅痛方劑中藥物的五味分布

圖3 《中華醫典》治療脅痛方劑中藥物的歸經分布

2.5 藥物共現網絡

統計處方中藥物共同出現的頻數,構建共現頻數≥15 次藥物的共現網絡。見圖4。

圖4 《中華醫典》治療脅痛方劑中藥物的共現網絡

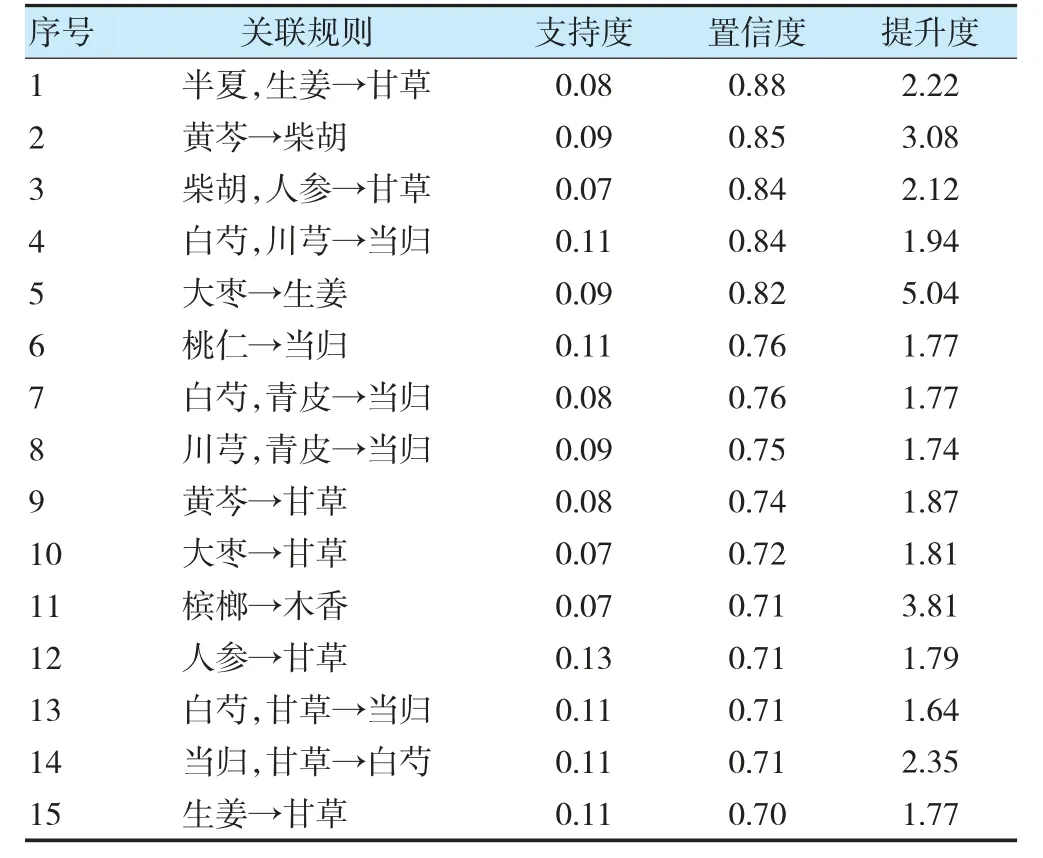

2.6 關聯規則分析

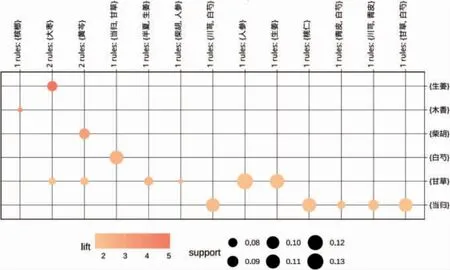

對處方中藥物進行關聯分析,設置支持度為0.07,置信度為0.70,按置信度由高到低進行排序,得到處方中半夏、生姜→甘草,黃芩→柴胡,柴胡、人參→甘草等藥物組合共15 組,所得規則提升度均>1,見表3。對15 組關聯規則進行可視化,見圖5。

圖5 《中華醫典》治療脅痛方劑中藥物的關聯規則氣泡圖

表3 《中華醫典》治療脅痛方劑中藥物的關聯規則分析

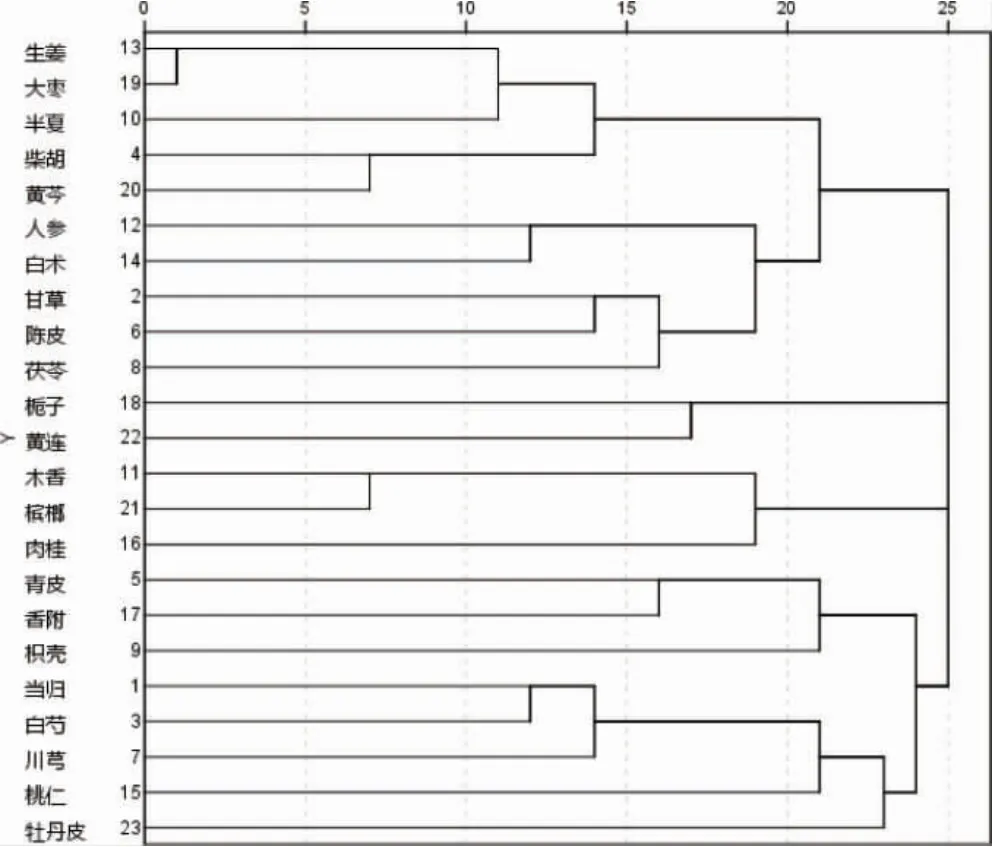

2.7 聚類分析

采用SPSS Statistics 19.0 軟件對高頻藥物進行系統聚類分析,度量區間采用Pearson 相關性系數,構建樹狀聚類圖,見圖6。提取5 組藥物聚類組合,見表4。

表4 高頻藥物聚類分析樹狀圖的藥物組合提取

圖6 《中華醫典》中359 首治療脅痛方劑的高頻藥物聚類分析樹狀圖

3 討論

由于足厥陰肝經和足少陽膽經循行于兩脅肋部,肝膽解剖位置位于膈下右脅肋部,故脅痛一般與肝膽病變相關[14]。脅痛的基本病機為肝絡失和,可概括為“不通則痛”與“不榮則痛”。情志不遂、飲食失節、蟲石阻滯、感受外邪、久病體虛等是脅痛發生的主要原因,會引起氣滯、血瘀、濕熱蘊結,導致肝失條達、疏泄不利,不通則痛,或氣血不足,經脈失于濡養,不榮則痛[1]。

本研究共篩選得到《中華藥典》[10]中治療脅痛的處方359 首,常用藥物以補虛、理氣、活血化瘀藥為主,包括當歸、甘草、白芍、柴胡、青皮等,具有補血活血、疏肝行氣、柔肝止痛等功效。當歸質潤,歸肝、心、脾經,是篩選方劑中使用頻率最高的藥物,可以補血活血,又因氣輕而辛,故也可行血,起到活絡止痛的作用。現代研究發現當歸可調節異常的氨基酸、脂質代謝預防血瘀的發生[15]。甘草善于補脾益氣,是各醫家常選藥物。白芍苦、酸、微寒,酸斂肝陰,養血柔肝而止痛,可治療腹痛、腰痛等多種痛證[16],尤其適用于血虛肝郁所致的脅痛。柴胡辛行苦泄,善于條達肝氣,疏肝解郁,還具有引藥入肝的引經作用。作為引經藥,柴胡可增強大黃-丹參藥對改善大鼠肝纖維化的作用[17]。

對藥物屬性進行統計分析,四氣多偏性溫,溫性藥多能暖肝散結、溫經通絡、活血化瘀;五味主要以辛、苦、甘為主。針對“不通則痛”的情況,辛能散能行,疏肝行氣、活血化瘀功效的藥物多具有辛味。苦能泄、燥,可以清熱燥濕的藥物多具有苦味。對改善“不榮則痛”的情況,甘能補、能和、能緩,甘味藥常具有補益、和中的功效,可用治正氣虛弱、脘腹攣急疼痛,并有調和藥性的作用。苦能堅,可以養陰柔肝的藥物同樣多具苦味。藥物歸經與病位相匹配可以取得更佳效果[18],統計藥物歸經發現主要以脾、肝、肺、胃、心為主,歸脾、肝經較多,與脅痛病位常位于肝膽二經,表現為肝郁脾虛的現象相符。通過對藥物四氣、五味、歸經進行整理,發現治療脅痛藥物主要性溫,味辛、苦或甘,歸肝、脾經。

通過藥物共現網絡,可觀察到常用對藥有白芍與當歸,川芎與當歸,白芍與甘草等。白芍與甘草兩藥合用可組成芍藥甘草湯,酸甘化陰,舒筋緩急,為養陰緩急常用方劑[19]。兩藥配伍在小鼠耳腫脹及扭體實驗中表現出抗感染及鎮痛作用[20]。為進一步分析處方用藥規律,對方劑進行關聯規則分析,得到15 組關聯規則。置信度最高的關聯組合是半夏、生姜→甘草,半夏燥濕化痰,生姜溫胃散寒,同時生姜能夠減輕半夏毒性,加入甘草,補脾益氣,三者共同作用,對因飲食失節,脾失健運,濕熱內生,致肝失疏泄引起的脅痛效果較佳。關聯規則中黃芩與柴胡針對濕熱所致脅痛,柴胡外散半表之邪,黃芩內清半里之熱;大棗與生姜針對寒邪所致脅痛,發散表邪、調和營衛;檳榔與木香針對氣滯所致脅痛,行氣止痛、消積導滯,均屬于針對脅痛“不通則痛”病機的常用藥對。白芍、川芎→當歸具有較高關聯性,且三者之間共現頻數較高,提示三者的配伍應用值得重視。三味藥物皆入肝經,川芎味辛,偏于升散,活血行氣;白芍養血斂陰,二者散斂并舉,切合肝體陰而用陽之性,配伍當歸可增強調暢氣血之效,共同用于治療氣滯、血瘀導致的脅痛。通過關聯規則分析,發現藥物配伍以補氣、養血、行氣、化瘀、除濕熱為主,體現出以病機為核心辨證施治的重要性,幫助掌握處方的用藥規律。

聚類分析顯示治療脅痛高頻藥物可分為5 類。第1 類生姜、大棗、半夏、柴胡、黃芩、人參、白術、甘草、陳皮、茯苓。此類藥物包含著名方劑小柴胡湯方,主治邪郁少陽型脅痛,以柴胡清解少陽、舒暢氣機;黃芩清少陽相火;生姜、半夏散結消痞,配伍人參、甘草、大棗意在補中扶正,實里而防外邪[21-22]。以小柴胡湯各味藥物配伍白術、陳皮、茯苓健脾理氣、燥濕化痰、共奏驅邪扶正、理氣健脾、疏肝解郁之效。第2 類梔子、黃連。何薇等[23]研究發現黃連、梔子藥對的干預能夠調節大鼠熱病證候生物標志物趨于正常。二者是黃連解毒湯、柴胡瀉肝湯等方劑中的常用搭配,可治療濕熱蘊結所致脅痛。第3 類木香、檳榔、肉桂。現代研究表明肉桂中活性成分肉桂酸可以緩解大鼠因抗癌藥物奧沙利鉑引起的皮膚寒冷和機械性疼痛[24]。此類藥物可治療感受寒邪,氣滯不舒引起的脅痛。第4 類青皮、香附、枳殼,均為理氣藥物,其中青皮破氣力強,《雷公炮制藥性解》[25]中描述“主破滯氣,愈低而愈效,削堅積,愈下而愈良。引諸藥至厥陰之分,下飲食入太陰之倉”。此類藥物主治肝郁氣滯型脅痛。第5 類當歸、白芍、川芎、桃仁、牡丹皮。牡丹皮中的活性成分丹皮酚通過抗氧化、抗感染發揮對急性肝損傷小鼠的保肝作用[26],桃仁提取物可減輕肝竇毛細血管化程度,從而增加肝血流量,減輕肝損傷[27],為此類藥物治療血瘀所致脅痛提供實驗依據。聚類分析結果得到五類藥物功效可知古籍記載治療脅痛藥物功效涵蓋疏肝解郁、清熱燥濕、行氣止痛、活血化瘀。

本研究基于數據挖掘技術,對《中華醫典》[10]治療脅痛的處方用藥規律進行探索分析,客觀反映處方用藥注重氣味辛苦甘溫之品,呈現以疏肝行氣、活血化瘀、柔肝止痛、化痰燥濕、扶正補虛為主的組方規律,與脅痛的核心病機相符,有助于挖掘和理解古人用藥規律。本文結果有待深入研究和臨床驗證,期望為臨床治療脅痛及成藥開發提供值得借鑒的組方用藥思路及參考。