留守狀態還是留守處境

——留守兒童人格發展的影響機制及其啟示

劉志軍

(浙江大學 社會調查研究中心,浙江杭州 310058)

一、問題的提出

中國自改革開放尤其是鄧小平南方談話以來,大量農村人口流入城市務工經商,從而產生規模龐大的留守兒童。童年期留守作為一種生活經歷,意味著與父母雙方或一方的長期分離,其生活環境相應發生改變,從而可能對留守兒童各方面的發展產生影響。提到留守兒童,人們總會首先聯想到諸多的負面人格及與之相關的心理特征,學界的研究也不例外。相關研究表明,他們會更多地缺乏自信(周宗奎等,2005),對人際交往及社會的態度趨于消極(趙景欣,劉霞,2010);更容易出現退縮或沖動、孤僻且敏感等(廖傳景,2015),同伴交往問題維度得分及困難總分顯著更高(王鋒,2017),人格發展及總體心理健康較差(吳霓,2004;楊通華等,2016;周玉明等,2019)。童年期留守經歷對于人格特征的影響,往往持續到成年以后。一些聚焦于大學生等人群的研究已分別從社交焦慮、人際關系敏感、羞怯體驗、人際回避、社交退縮、社交能力、性格傾向等方面做出過探討。例如,李曉敏等(2010)、楊玲等(2016)對湖南、湖北等省大學生的調查顯示,曾為留守兒童的在校大學生的焦慮因子得分顯著高于無留守經歷的大學生。劉海霞(2015)、詹麗玉等(2016)等的調查則表明,有留守經歷的大學生在人際關系敏感等因子得分較高。還有研究指出他們具有更孤獨、內向(溫義媛,曾建國,2010)等方面的特點。

上述研究雖然使用的概念不同,但基本上都圍繞著人格展開。人格,也稱為性格或個性,是人的性格的簡稱,與英文中的Personality、拉丁文中的Persona相對應。海內外研究表明,人格特征會受到后天成長環境的顯著影響,這種影響既有直接效應,也有通過影響基因的不同表達而產生的間接效應(周明潔等,2016)。童年期的留守作為一種生活經歷,意味著親子之間的部分隔離與代理監護,其生活環境、生活條件、家庭模式等都發生了相應變化,因此必然對人格的模塑和發展產生影響。不過,父母在日常生活的缺失或部分缺失,對留守兒童人格發展帶來的影響并不必然是負面的。正如老子在《道德經》第四十二章提出的“物或損之而益,或益之而損”的辯證思想啟示的那樣,某方面的缺失帶來的不一定是負面的影響,也可能蘊藏著積極的發展機遇。因此,留守這一逆境帶給留守兒童的影響是多維度的。而諸多研究顯示,留守經歷并不一定導致留守問題的產生,甚至對于若干積極人格特征的形成具有促進作用。例如,曹杏田等(2017)調查了安徽省6所高等院校381名有留守經歷的大學生,發現有留守經歷的大學生積極心理品質總體發展良好,其中正義與合作、樂觀與期望維度得分顯著高于平均水平。

綜合已有的研究結果,留守經歷確實影響了兒童及其成年后的人格特質,但影響方向卻有著多種可能。對此做出解釋的一種理論是抗逆力理論,認為很多處于危機環境中的兒童,因有其它因素支持及自我調適,可以有效消減逆境帶來的創傷與壓力,甚至因此有更好發展(Werner,1984;Garmezy,Masten,1986)。神經生物學方面的研究也顯示,雖然童年創傷可能促使HPA軸做出那些往往導致神經生物學變化的慢性反應,但并不是每一個遭受童年創傷的個體的HPA軸功能都會受到干擾(Gunnar,Donzella,2002)。受此啟發,國內眾多關于留守兒童的實證研究也從抗逆力視角進行調查分析,認為留守兒童環境中的保護因素可以培養兒童積極的人格特征,推動留守兒童良好適應與健康成長,這些因素涉及父母外出情況、留守時間、照看方式、與父母團聚頻率、與父母及監護人的溝通互動情況、家庭教育信念、日常積極事件、同伴支持、社會文化背景等眾多方面(趙景欣,劉霞,2010;李燕平,杜曦,2016)。不過,這類研究也有四個方面的不足:一是主要采用心理測驗量表所得的數值作為檢驗依據,質性的深入分析不足,部分質性研究則基于少量個案并過度依賴研究者個人的直接闡釋,觀點歸納與邏輯推理缺乏參證;二是多數研究關注的是正在留守的兒童,但他們仍處在發展發育階段,其發展結果難有定論,而對有留守經歷成年人的研究還主要限于大學生群體或特定地域,其代表性或有欠缺;三是主要關注有無留守經歷者之間的發展差異并據此分析留守帶來的影響,這類研究雖然也會根據留守狀況進行對比分析,但其參照組往往設定為無留守經歷者,對有留守經歷者內部的細致比較不足,這使得我們對于留守經歷的具體影響及其機制的探討有潛在的偏誤風險;四是往往分門別類地探討單種因素與人格發展結果之間的關聯,缺乏對保護因素、危險因素及各類因素綜合性影響的生態式觀照。

基于上述不足,本研究希望聚焦于有留守經歷者內部的人格發展差異做更為細致的影響因素與機制分析。為達到這一目的,將利用課題組在全國21個省份收集的137份有留守經歷的成年人的訪談材料,借助Nvivo質性分析軟件,將所有個案材料中呈現的信息進行雙人合作參證的編碼,據此對已經成年的曾為留守兒童的人格發展狀況及其影響因素進行回溯性分析,以探討童年期留守經歷對于人格發展的長期影響及其背后的關鍵影響因素和機制。

二、對象與方法

(一)研究對象及資料處理方法

研究對象為曾經是留守兒童的年滿18周歲的成年人。用于本研究分析的訪談個案共137個,為課題組于2017-2018年間收集。訪談對象都是來自農村的有過1年及以上留守經歷的1980-1999年出生者。個案來自于全國21個省份,中西部個案約占總數的3/5,來自東部省份的56個個案也主要來自于當地的欠發達地區。

對個案信息的處理分為兩個階段:第一階段是借助質性分析軟件NVivo對個案訪談資料進行開放式編碼。第二階段是借助問卷星系統,將訪談記錄所呈現的個人、家庭基本信息及其它編碼信息進行轉錄,再以SPSS數據格式導出,形成量化數據。

(二)關鍵變量賦值

1.留守狀態變量

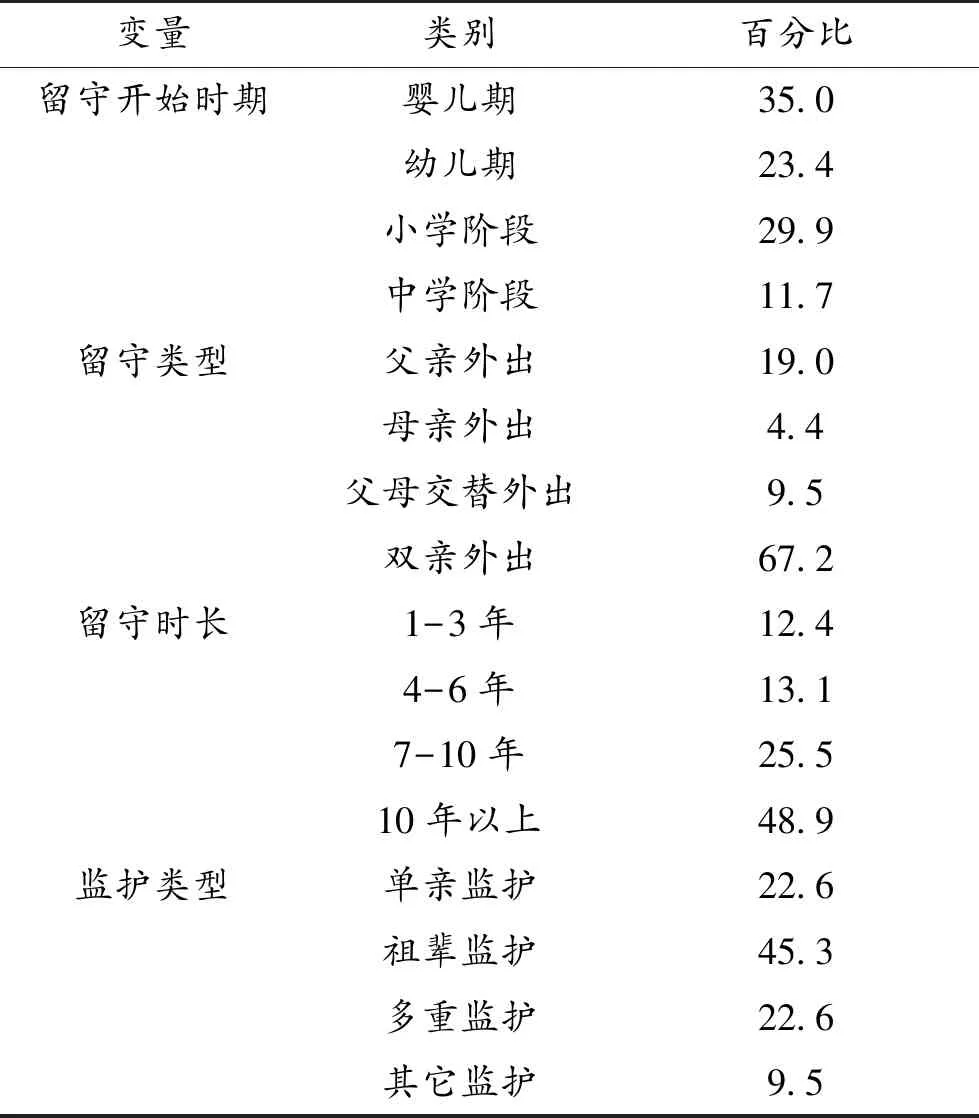

學界一般將“留守兒童”界定為父母雙方或一方遷移到他國或國內其他地區務工經商,被留在老家半年以上的未成年人(段成榮等,2013)。據此定義,如果在18周歲以前父母雙方或一方外出半年及以上,則有留守經歷。狀態是人或事物表現出來的形態,本研究所說的“留守狀態”,意指兒童在留守時的具體形態。學界針對具體留守形態的討論基本圍繞著父母外出類型(Cortes,2015;許琪,2018)、日常監護安排(Zhou等,2014;段成榮等,2017)、何時開始留守(Liu等,2009;姚遠,張順,2018)及留守時長(Fan等,2010;劉志軍,2019)這四個維度展開。本研究因此設置四個留守狀態變量,分別對應在什么年齡階段開始留守、父母外出狀況、在家由誰監護、留守持續的年數,其描述統計見表1。

表1 留守變量描述統計(n=137)(1)表中的“嬰兒期”“幼兒期”分別對應0-3歲、4-6歲。此外,考慮到母親單獨外出的占比很小且總樣本量有限,本研究在后續分析中將“父親外出”及“母親外出”合并為“單親外出”,以減少統計偏誤。

2.留守處境變量

在普遍關注留守狀態之外,有些學者也特別關注了留守兒童的具體處境。處境一般用來指稱事件、事實或事物的環境或背景,本研究用“留守處境”一詞來概括表示留守兒童所處的生存發展環境,包括家庭、學校及社會層面的生態環境。

學界之所以關注留守兒童所處的環境,與Werner(1984)等在兒童研究中提出的抗逆力理論密不可分。該理論旨在解釋逆境中成長的兒童的不同發展結果,后續的諸多研究進一步指出,環境因素中的保護性因素和危險性因素的消長決定了抗逆力的大小(Beardslee,1989;Howard等,1999;同雪莉,2019)。在對我國留守兒童的研究中,一般基于布朗芬布倫納提出的人類發展生態學理論(Bronfenbrenner,1989),認為個人以外的家庭、學校、社區等的保護性及危險性因素決定了留守兒童抗逆力的大小(萬江紅,李安冬,2016;秦安蘭,2020)。因此,本研究據此構建反映留守兒童具體生活環境的留守處境相關指數來反映留守狀態以外的因素,包括細分的保護指數、危險指數及綜合的留守處境指數(簡稱“處境指數”)。由于兒童會進入學校接受正規教育,并因此受到學校環境、師生互動、同學互動等方面的影響;而兒童所生活的社區及所在區域的經濟發展水平、文化傳統及社會支持也會同時發揮作用,影響著留守兒童的身心發育和發展。因此,本研究沿用劉志軍(2020)的做法,用家庭、學校及社會三個方面的保護性因素的加總數量來測量保護指數,危險指數則為家庭、學校及社會的危險性因素數量匯總。

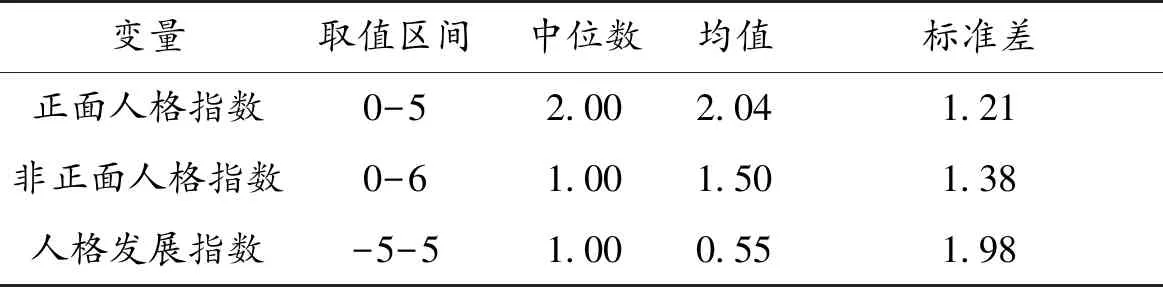

家庭因素大致歸為三大類,分別與家庭教育環境、家庭生活環境及家庭情感氛圍相關。學校因素大致劃分為師生互動因素和同學互動因素兩大類。社會因素則包括社會環境因素和社會行動因素。由于保護性因素與危險性因素相互掣肘、相互糾纏并可能具有交互作用,特根據危險性因素和保護性因素的相對數量建構綜合的留守處境指數。家庭、學校、社會相關指數的計算依此類推,其描述統計見表2。

表2 留守處境系列指數描述統計(n=137)

3.人格相關指數

人格,也稱為性格或個性,其定義與分類眾多。人格特質理論的創始人奧爾波特將人格定義為“個體內部決定其特征性的行為和思想的那些心理、生理系統中的動力組織”,是各種特質的統一和整合(麻彥坤,1989)。由于人格內涵的豐富性、多樣性和跨文化差異,學者們提出了卡特爾十六種人格因素量表(16PF)、艾森克人格問卷(EPQ)、明尼蘇達多相個性測驗表(MMPI)、大五人格(OCEAN)模型等多種人格測驗工具。中國學者也在吸收這些知名量表的基礎上,設計了中國人人格測量表(CPAI)(宋維真等,1993)、大六人格模型(張建新,周明潔,2006)等同類工具。不過,無論何種人格測量工具,都是通過各種問題進行多維度的測試,并按照自己的邏輯歸納為若干特質。本研究從比較寬泛的意義上使用“人格”這一概念,將其界定為反映個體心理、行為和反應模式的各種特征,并從文本編碼獲取個案的人格特征信息。

本研究構擬的人格相關指數包括綜合的人格發展指數及細分的正面人格指數和非正面人格指數。正面人格指數指稱正面人格特質的數量,非正面人格指數指稱非正面人格特質的數量。調查過程中,訪員并未直接詢問訪談對象“您的人格特質是什么”,編碼時,我們根據訪員的記述,盡量選擇訪談記錄的描述對訪談對象的人格特質進行概括和歸納。需要說明的是,我們在訪談時只收集了有無相應人格特征的信息,囿于測度的困難,并沒有進一步細究這些人格特征的程度差異。不過,由于被訪者都是成年人,在對自我的人格特征做出評價時,一般都是具有代表性的信息,具有一定程度的標示意義(Bifulco等,1997),以此為依據構建的人格相關指數,也大致具備研究所需的區分度。

(1)正面人格指數

正面人格指數用編碼所得的正面人格特質數量來測量。基于訪談材料提煉出來的正面人格特質主要有8個,按出現的頻率從高到低排列分別是懂事(83)、獨立自主(71)、樂觀積極(41)、活潑開朗(31)、自覺性高/自控力強(18)、踏實認真/知足(16)、勤儉(14)、天真單純(6)等。

正面人格特質中,具有勤儉特征的訪談案例有14例,其中的訪談對象或因家庭教育觀念影響,或因經濟條件拮據,養成了勤儉節約的良好生活習慣,但占比相對較少。有18位訪談對象顯示出較強的自控力和自覺性,另有16位表現出知足、踏實認真的人格特質。具有懂事這一人格特質的訪談對象則更多,共有83位,占所有個案的60.6%。這一編碼包含善解人意、有責任意識、懂得感恩的性格內涵,其中的訪談對象或是受到長輩的教育,或是早早體會到生活的艱辛,或是作為家中較為年長的孩子,他們體諒父母外出的原因,理解家庭所做的種種被迫或自主的選擇。環境的困苦也使得他們不得不放下天真、幼稚的心理,努力奮進,在現有的條件下認真生活,甚至盡己所能為家庭分擔部分的壓力,甚至承擔起照顧弟弟妹妹的小家長角色。

獨立自主這一人格特質是大多數人對于留守兒童的先入為主的刻板印象,但也在訪談中得到了印證。都說“窮人的孩子早當家”,農村留守的孩子更是如此。由于各方條件的限制,留守兒童在非雙親照料的生活中,“被迫”鍛煉了自理能力,性格獨立自主者不在少數。137位訪談對象的71位都表現出較強的自我管理能力和心理承受能力。他們從小自己洗衣、做飯、做家務、做農活,早早挑起了生活的擔子,對生活目標的把控也有很強的自主性,相較同齡人表現出更加成熟、獨立的面貌。

“妹妹當時還小,我開始學著給自己還有妹妹梳頭發;一開始不會做家務,家里東西擺放很亂,后來學著做家務,還慢慢學會了做簡單的飯。有一次,媽媽回來了,我給她做的炒茄子,那是我第一次炒菜,炒得很干,但是媽媽全部吃光了,還夸我做的好吃,這件事至今難忘。”(個案54)

值得注意的是,具有活潑開朗人格特質的訪談對象有31位。在一般的固有印象中,留守兒童往往比較內向、不善人際交往,然而從這31位被訪者來看,童年生活中父母陪伴的缺乏也帶來了相對自由的成長環境,使得他們養成了較為外向的人格特質,以活潑開朗的面貌在人際交往中尋求其他來源的情感支持,以期填補父母外出帶來的親情空缺,這也是一種適應能力的體現。另一部分訪談對象則是因為與留守家庭中的其他成員關系親密,加之親子間溝通交流良好,成長過程中并不缺愛,在較為淳樸的社區環境中也形成了開朗的性格。此外,具有樂觀積極特征的案例有41例。我們在分析時,并沒有將這一節點與“活潑開朗”合并,因為“樂觀積極”編碼下的訪談對象,往往面對留守生活中的困苦也表現出樂觀的生活態度,他們積極進取,愿意通過自身努力改變人生軌跡,對生活有一定信心,與“活潑開朗”編碼節點的側重點有所不同,就如以下個案所示的那樣:

“朋友、書籍、運動,還有相依為命的妹妹,是伴我走過留守歲月的動力。正如泰戈爾所說,世界以痛吻我,我要回報以歌。十年的留守經歷是一段無法改變但依然值得感恩的過去,我要做的是永遠樂觀、永遠進取、永遠不放棄對美好生活的追求和努力。”(個案46)

(2)非正面人格指數

非正面人格指數用編碼所得的非正面人格特質數量來測量。留守生活中的種種危險性因素也對留守兒童的人格發展有著重要影響,這反映在留守兒童的非正面人格特質中。從訪談材料提煉出來的非正面人格特質共有15個,包括憂慮不安(50)、自卑(23)、內向(23)、隱忍(17)、敏感(16)、內斂(14)、偏執(14)、幼稚/不成熟(13)、性格強勢/暴躁(12)、孤僻(5)、排斥婚姻(5)、消極悲觀(5)、重視物質追求(3)、安于現狀(4)、圓滑世故(1)等。需要說明的是,上述部分人格特質編碼之間具有較強的相關性,但在同一個案的編碼中會避免重復,只選擇最接近的一種編碼。

137個案例中,具有“孤僻”節點編碼的案例有5例,這類訪談對象喜好獨來獨往,不愿意與人交往,孤獨的留守經歷使他們既害怕孤單,又習慣了任何事情都獨自一人面對。具有敏感這一人格特質者有16例。有些留守兒童面臨著寄住親戚家的種種問題,在寄人籬下的生活中,他們常常要察言觀色、謹慎行事,久而久之形成了相對敏感的性格;有些留守兒童則因為留守的標簽和缺乏身份認同、家庭經濟情況拮據、缺乏情感支持等方面因素,有著一定的自卑心理,這也使得他們在人際交往中變得非常敏感,不愿意向外界透露自己的家庭情況,無法輕易敞開自己的心扉。此外,具有排斥婚姻傾向的訪談對象有5位,他們由于缺乏情感支持以及不怎么愉快的童年留守經歷,而有著一定的恐婚心理,成家的意愿較低。

“性格強勢/暴躁”這一編碼節點下有12個案例。有著該特征的訪談對象,或因為溺愛,或因為留守身份而受到他人欺凌,或因為缺乏管教、缺乏情感支持,做事容易偏執,性格強勢,較易生氣。他們面對問題時往往表現出非常強勢的態度,聽不進他人的不同意見。受到權益侵害時會選擇打架斗毆等強硬、偏執的方式保護自己。另有13位訪談對象的人格特質中有“幼稚/不成熟”的一面,14位訪談對象則有著“偏執”的一面。

在與被訪者的交談過程中,小王沉吟片刻——“嗯,可能我有些偏執吧。”他表示自己從小就有些偏執。具體地說,就是之前在初中高中的時候性格十分不羈,而現在“懂事了”之后,才開始慢慢改變這個毛病。(個案14)

“內斂”有14個節點編碼案例。在最初編碼時曾將其劃入“內向”節點,但經過反復閱讀案例材料,發現這些訪談對象的人格特質,不是單純的不善言辭、性格內向。他們在面對熟悉的人時,往往表現得比較活躍,沒有交流障礙。但面對陌生人時,就變得沉默寡言,情感表達變得含蓄、內斂,難以快速融入新的社交圈。相關聯的“隱忍”節點下有17個案例,這幾位訪談對象,在童年留守生活中或多或少都遭受了挫折和冷遇,遇到問題只是默默承受,不會正面和他人起沖突,與性格強勢/暴躁的訪談對象形成鮮明的對比。表現出內向人格特質的訪談對象有23位,不同于性格內斂的留守兒童,內向的他們,即使在面對熟人時,情感表達也十分含蓄。他們不善言辭,沉默寡言,在人際交往中往往處于被動的一方,很少和他人交流自己的內心想法,這也使得他們不易交到朋友。在“自卑/不自信”編碼節點下也有23個案例。造成自卑心理的因素是多方面的,根據訪談記錄來看,這種自卑心理大多來自于跟非留守家庭及經濟條件良好家庭對比下的落差感。留守身份仿佛自帶著一種撕不掉的標簽,留守兒童在與同齡人共處時所感受到的落差感以及同輩壓力,都使得他們容易缺乏自信乃至產生自卑心理。

出現頻次最高的是“憂慮不安”,這一節點下共有50位訪談對象,占總個案數的36.5%。在父母角色的缺失之下,留守生活使得他們容易陷入孤獨無助,內心有強烈的不安全感。因為這樣的不安全感,他們也容易患得患失,擔心關系親密的人忽然離開。他們或是對情感的依賴性較強,或是認為自己無依無靠,從而容易對所處的人際環境及生活環境都憂慮不安。

“現在我回想起來,兩年多的留守經歷,給我留下的最大的影響就是非常沒有安全感。我一直到上小學三年級都必須要和媽媽一起睡,因為我非常害怕爸爸媽媽在我睡覺的時候離開……小時候我坐長途車的時候,爸爸開車,媽媽在副駕駛座上,我坐在后排想要睡覺的時候,都要拿手抓著媽媽的衣服,因為我非常害怕爸爸媽媽不要我了。”(個案73)

(3)人格發展指數

人格發展指數用正面人格特質數量與非正面人格特質數量的差值來測量。從訪談記錄來看,每個人的人格特質都是多元、復雜的,許多訪談對象身上都有著多種不同、甚至是有點相互矛盾的人格特質。有著一定正面人格特質的留守兒童,性格中也可能有著較為負面的一面或多面,只不過在面對一個人時,可能仍有主次人格特質之分,正面人格特質占據主導地位的訪談對象,往往表現出更強的抗逆力和適應能力,從訪談記錄所記述的內容來看,他們的發展狀況呈現了一個較為積極的走向。此外,各人格特質之間也會互相影響,產生連鎖反應。例如,自卑、缺乏自信的留守兒童很容易同時具有孤僻、敏感、憂慮不安等人格特質。各人格相關指數的描述統計見表3。

表3 人格相關指數描述統計(n=137)

4.分析框架

參照布朗芬布倫納的人類發展生態學理論,可以說留守兒童的人格發展除了遺傳特質以外,主要受到源自于家庭、學校及社會三個維度的保護性因素及危險性因素的綜合作用。因此,本研究將以劉志軍(2020)提出的留守兒童抗逆力雙因素三維模型為分析框架,分別考察家庭、學校及社會三個維度的保護性因素及危險性因素的具體影響,以厘清童年期留守經歷對于人格發展的影響機制。

(三)統計方法

將主要利用SPSS 22.0對量化后的數據做描述統計、相關分析及協方差分析。首先,為細致分析不同情形下的留守經歷的效應,以人格發展指數為因變量,以留守處境指數為協變量,分別以留守開始時期、留守類型、監護類型、留守時長為固定變量做協方差分析,以考察不同情形的留守對人格發展結果的影響。之所以沒有使用線性回歸模型,一是因為樣本量較小,且三個留守狀態變量為類別變量,在進行二元啞變量處理并納入模型后會進一步降低自由度;二是因為四個留守狀態變量之間具有一定的共線性,尤其是留守類型與監護類型之間、留守開始時期與留守時長之間的相關性較強,如果分別建模,則不能控制其它留守因素的影響,如果同時納入模型會導致強共線性問題(2)不過,本研究依然做了相應的回歸,無論是分別建模還是一并建模,都顯示大多數留守狀態變量的效應不顯著,而留守處境指數的效應非常顯著(P值都小于.001)。。其次,做家庭保護性因素及危險性因素與不同類型人格特質數量的相關分析,以考察家庭因素的影響。再次,做學校因素及社會因素與不同類型人格特質數量的相關分析,以考察相應因素的影響。

三、分析結果

(一)雙因素、留守類別與人格發展

從Nvivo軟件生成的線性相關圖(圖略)來看(3)因Nvivo系統生成的圖片較大且其中文字字體太小,為不影響排版故略去。,保護性因素與正面人格特質相關性強,而危險性因素則更多地與非正面人格特質聯系在一起。基于文本編碼所得的定量數據,采用SPSS 做人格與各類影響因素的相關分析,也可見正面人格特質與家庭、學校及社會保護性因素都具有非常顯著的正相關,與家庭危險性因素顯著負相關。與此相對,非正面人格特質則與家庭、學校危險性因素顯著正相關,與家庭保護性因素顯著負相關。最值得注意的是,做了加減運算后的人格發展指數與留守處境指數之間的相關系數最高(表略),進一步表明了保護性因素的相對多少是人格特質發展方向的關鍵決定因素。

前人的研究已經表明,性別等個人特征及具體的留守情況都對于留守兒童的人格發展具有顯著影響(劉成斌,王舒廳,2014;姚遠,張順,2018)。因此,控制性別、獨生子女、出生年代、母親文化程度、父母是否離異、是否來自發達省份等個人特征及背景性變量及留守開始時期、留守類型、監護類型、留守時長等留守類別變量,再做偏相關分析,結果基本不變(見表4)。

表4 人格與生態系統的偏相關分析(df=126)

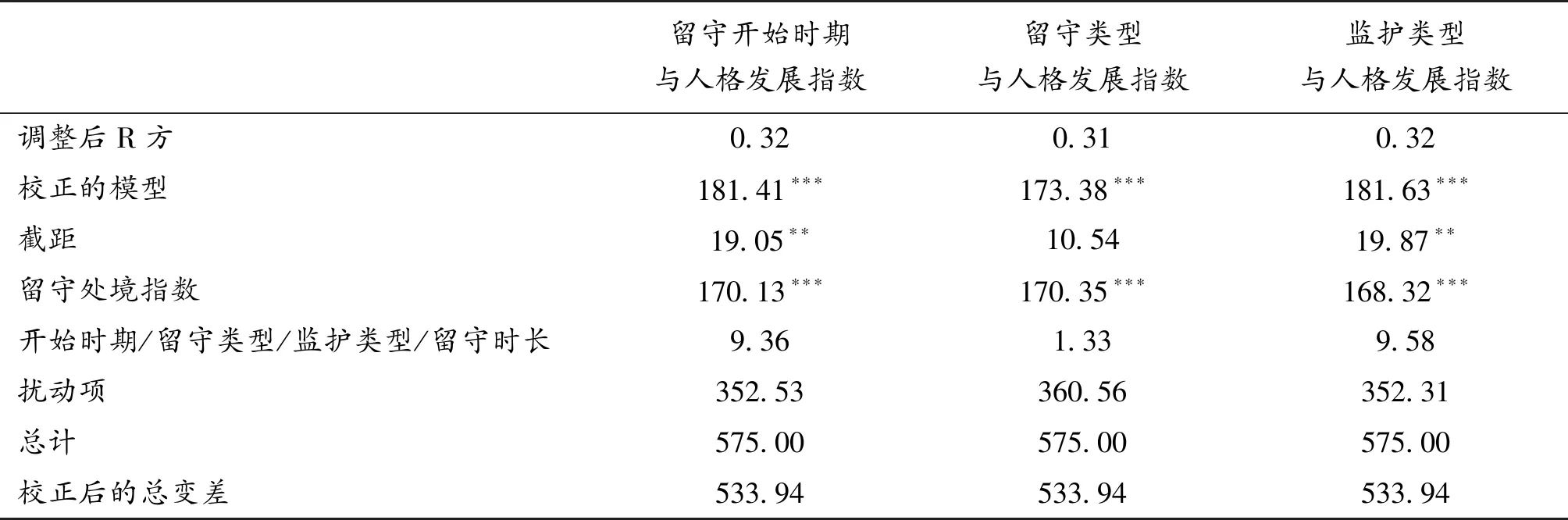

為更細致地分析不同情形下的留守經歷的效應,特基于資料編碼形成的量化數據,以人格發展指數為因變量,以留守處境指數為協變量,分別以留守開始時期、留守類型、監護類型、留守時長為固定變量做協方差分析,以考察不同情形的留守對人格發展結果的影響。結果顯示,四個協方差分析模型中(見表5),所有留守狀態變量都沒有達到顯著性標準,且在各模型中能解釋的變差都較小。留守處境指數的作用則非常顯著,在四個模型中所解釋的變差占校正后總變差的31.52%-33.08%。

表5 留守狀態變量與人格發展指數的協方差分析(n=137)

(二)家庭因素與人格發展

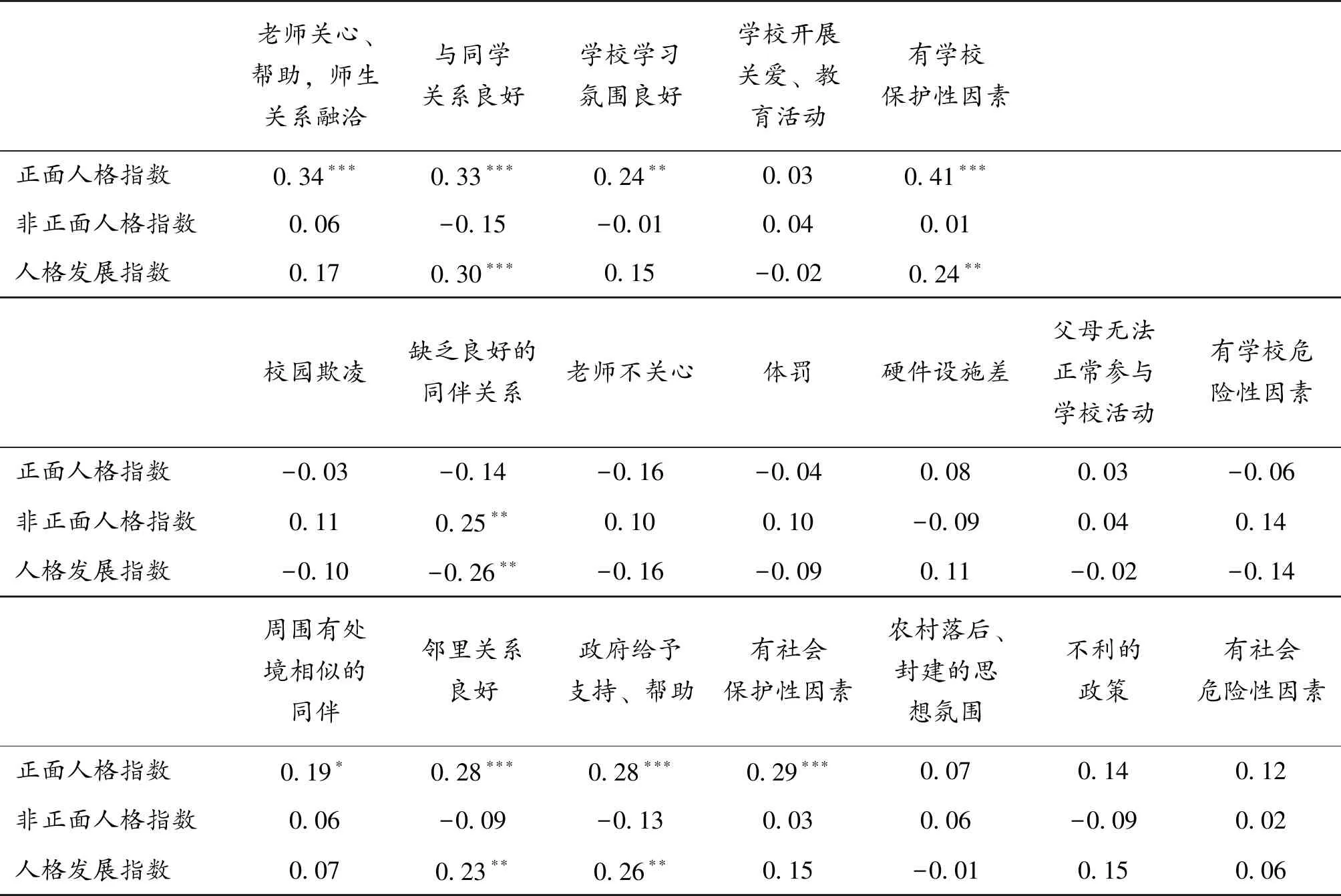

上文分析表明,無論是在保護性因素還是危險性因素中,都是家庭因素的數量最多,并因此與留守兒童的人格特質具有最緊密的聯系。這啟示我們,留守經歷是否會帶來人格偏差,更多地取決于親子之間的關系質量和互動狀況。基于編碼所得量化數據,做家庭保護性因素及危險性因素與不同類型人格特質數量的相關分析,結果也佐證了上述判斷(見表6)。

表6 家庭保護性/危險性因素與人格發展的相關分析(n=137)

表6結果顯示,如果沒有家庭保護性因素,則正面人格特質顯著偏少,非正面人格特質顯著偏多,如果沒有家庭危險性因素,則結果相反;綜合來看,其中影響最為顯著的家庭保護性因素為家庭氛圍良好、與父母交流良好、監護者積極教導,影響最為顯著的家庭危險性因素為缺乏管教、缺乏情感支持、父母感情不和、與父母交流不當、寄宿家庭不公平對待等。

(三)學校及社會因素與人格發展

對于個案材料的分析也表明,如果家庭未能為留守兒童提供良好的成長環境,則學校和鄰里社會可以發揮一些彌補性的功能,這主要體現為學校保護性因素、社會保護性因素對于留守兒童正面人格養成的積極作用。同樣基于編碼所得量化數據,做學校保護性/危險性因素及社會保護性/危險性因素與不同類型人格特質數量的相關分析,統計結果也佐證了以上判斷(見表7)。

表7 學校及社會保護性/危險性因素與人格發展的相關分析(n=137)

表7的分析結果表明,如果缺乏學校及社會保護性因素,則正面人格特質顯著偏少;綜合來看,其中學校保護性因素中的教師關心幫助、與同學關系良好、校風良好都具有非常顯著的積極影響,與之相反,如果同學關系較差,則有顯著負面影響;而社會因素中的所有保護性因素都對于正面人格特質的形成具有顯著的促進作用,至于社會危險性因素,因涉及個案數過少,未能據此判斷其相關性。

四、討論

(一)留守處境對人格發展的影響

關于不同留守狀態對于人格發展的影響,經協方差分析,顯示所有留守狀態變量能解釋的變差都較小,但留守處境指數的作用則非常顯著。這啟示我們,總體而言,在有留守經歷者內部,留守狀態并不會對留守兒童的人格發展傾向產生決定性影響。這在關于留守經歷對行為發展的分析中也被證實(劉志軍,2020)。據此可以推論,在留守兒童群體內部進行比較,則其人格發展更多地取決于家庭、學校及社會對于留守兒童的安置、行為與態度為他們營造了什么樣的成長生態系統。如果有良好的親子互動、監護者的細心呵護,留守兒童在人格方面依然可以健康發展。

對于這一結果,可以結合布朗芬布倫納提出的人類發展生態學理論及Werner等提出的抗逆力理論分析其內在機制。早在兩千多年前,老子就已提出“物或損之而益,或益之而損”的辯證思想,啟示我們逆境帶來的影響是多維度的。不過,老子這個思想只是指出了留守經歷帶來積極影響的可能性,但在什么條件下才能將“損”轉化為“益”,并沒有給出明確的答案。而現代的抗逆力理論則從作用機制方面指明了損益之間的內在轉化規律。學界在探討這一機制時,重點圍繞著保護因素和危險因素這兩個核心概念展開。Beardslee(1989)、Howard等(1999)等闡述了環境因素中的保護性因素和危險性因素;Richardson(2002)提出的身心靈動態平衡模型將保護性因素置于核心位置;萬江紅、李安冬(2016)對留守兒童的個案研究也著重分析了保護性因素在培養兒童積極個人特質方面的關鍵作用。美國加州健康兒童調查(The Healthy Kids Survey)所用的抗逆力層次模型(CHKS)進一步將促進抗逆力養成的保護性因素的來源劃分為家庭、社區、學校、同輩群體等類型(李丹,林貽亮,2019)。李燕平、杜曦(2016)和同雪莉(2016)等也將抗逆力保護性因素劃分為個人、家庭、社區層面等層次。這些因素層次的劃分,與Bronfenbrenner(1989)提出的人類發展生態學理論的系統思維相契合,將我們關注留守兒童人格發展的視角從家庭拓展到了學校、鄰里和社會等更為廣泛的空間,喻示著家庭、學校、鄰里等不同層次的環境構成的網絡式的生態環境共同影響著兒童的發展。

通觀以上分析結果,我們可以梳理出這樣的作用機制:家庭、學校、社會的保護性因素和危險性因素一道營造了留守兒童的留守處境,這種處境決定了留守兒童可以獲得什么樣的抗逆力,而抗逆力的類型和大小則決定了留守兒童可以在留守生活中形成什么樣的人格特征。在不同的留守狀態下,家庭、學校和社會都具有很大的可操作空間來營造有利于留守兒童發展的生態環境。因此,相較于留守類型,留守處境對于人格發展有著更大的作用空間。本研究的實證分析表明,事實上留守處境也在留守兒童的人格發展中發揮著決定性的作用。

(二)家庭、學校及社會因素對兒童人格的影響

由上可見,留守處境指數對于人格發展最為關鍵,不過,共同營造著留守處境的家庭、學校及社會的保護性因素和危險性因素,在決定留守兒童抗逆力的過程中各自扮演的角色也存在區別。其中,家庭因素在留守兒童人格發展方面發揮著關鍵作用,而學校及社會因素則有著重要的補位作用。在家庭因素中,良好的家庭氛圍、通暢的親子交流、積極的監督教導,都能顯著促進正面人格特質的形成;相應的,如果疏于管教、不重視情感支持、缺乏親子交流,或父母將夫妻間的矛盾沖突公開化、所委托的代理監護人具有區別對待行為,都可能導致人格發展方面的偏倚。

這樣的內在聯系在諸多被訪者身上有生動體現。從訪談資料來看,有52位訪談對象與父母關系親密,其中51位都具備正面人格特質,且其中23位未顯示任何負面人格特質;與此形成鮮明對比的是,26位與父母關系疏遠的訪談對象中就有24位具備比較負面的人格特質。這與諾貝爾經濟學獎獲得者Heckman提出的“家庭生活的質量是決定一個孩子是處于有利地位還是不利地位的首要因素”的觀點是內在一致的(赫克曼,羅斯高,2019)。在學校因素中,良好的學校氛圍、老師的關心幫助、友善緊密的同學關系都對于正面人格特質的養成具有顯著的積極影響;與之相反,如果同學關系較差,則容易養成偏負面的人格特質。這與賈香花等(2007)關于學校教育在留守兒童人格發展中具有補位作用的研究結論相呼應。在社會因素中,有著關系良好的鄰里、周圍有處境相似的同伴相互扶持鼓勵、政府給予支持和幫助都能顯著促進正面人格特質的養成。學校因素及社會因素之所以具有重要的補位作用,與兒童在遭遇家庭壓力后向外尋求資源支持密切相關。依照壓力理論,留守所導致的家庭組織與環境的變化會帶來家庭互動、組織和角色的調整,使得兒童及其他家庭成員在壓力之下做出行為調適。對于留守兒童而言,由于父母一方或雙方的離開,使其更容易受到同輩群體和周圍環境的影響(Carlson,Corcoran,2001)。在這種背景下,作為留守兒童發展生態系統中的中系統、外系統和宏系統的學校、鄰里及政府和社會,就發揮了重要的補償作用。

前人的研究表明,通過鏈接留守兒童及其家庭、學校、社區等內外部資源,培養和增強留守青少年內在保護因子和外在保護因子,可以幫助留守兒童更好地應對所面臨的挫折和困境(王玉香,杜經國,2018)。本研究佐證了這一結論,并通過細致分析,表明無論是危險性因素還是保護性因素,家庭層面的因素都是影響人格特質的最為關鍵和核心的因子,這尤其表現在避免負面人格特質的養成上。一旦留守兒童面臨著較多的家庭危險性因素,學校及社會保護性因素能夠給予的對沖效能將受到限制。

(三)政策與行動啟示

兒童是人類最寶貴的財富,兒童的發展狀況事關民族和國家的未來,這已成為世界共識,也是我們黨和國家的一貫認識。2021年9月,國務院印發《中國兒童發展綱要(2021-2030年)》,提出了進一步實現兒童在健康、安全、教育、福利、家庭等領域權利的工作目標,強調了兒童主任在兒童福利服務當中的重要作用,要求進一步落實兒童主任的工作職責、加大兒童主任的培訓力度、提高其服務能力。這表明,自2019年在全國鋪開的兒童主任制度已成為我國建立健全基層兒童福利服務機制的關鍵。民政部發布的《2021年民政事業發展統計公報》顯示,截至2021年底,全國共有65.1萬村居社區配備了兒童主任,基本實現了全覆蓋。

兒童主任制度旨在為兒童尤其是困境兒童提供制度化的保護,在廣大農村,留守兒童是其中最為主要的困境兒童。基于在本研究及其它相關研究的發現,要增強留守兒童的抗逆力,促成“損之而益”的人格發展結果,就需在社會、學校和家庭協同消除留守環境中的危險因素、營造和加強保護因素的基礎上,將重點放在家庭危險性因素的排除及其應對上來,惟其如此,才有可能化挑戰為機遇,實現留守兒童人格發展“損之而益”的積極結果。這啟示我們,未來的基層兒童主任,在留守兒童問題的應對上不能簡單地依留守狀態施策,而需具體分析其關鍵危險性因素,并據此采取有針對性的關愛保護行動。

(四)研究局限與研究展望

當然,因資源及實際操作上的限制,本研究依然具有以下兩方面的局限:一是以人格特質發展為例尚不能全面反映留守經歷的長期影響,因為體質發展、認知發展都可能與此具有不同的影響機制;二是所有個案均為有留守經歷者,缺乏與無留守經歷者的對比分析,相關結論僅適用于留守兒童群體內部的比較。

針對這些不足及本研究的初步發現,后續研究可以從如下四個方面做出拓展:一是采用問卷調查與個案訪談相結合的方式,收集有留守經歷者的身心發展、認知和人格等方面的更為全面的資料,以綜合性地比較分析留守狀態和留守處境對于留守兒童發展的作用;二是將調查對象擴展到無留守經歷者群體,包括有流動經歷者、兼有留守經歷和流動經歷者及無留守和流動經歷者等參照群體,進一步探究童年期的相應成長經歷對于成年后發展結果的影響;三是在家庭、學校、社會層面開展專題的調查研究,深入探討各個層面的保護性因素及危險性因素對留守兒童發展的作用機制;四是從兒童社會工作的視角,基于相關發現提出介入留守兒童關愛保護工作的具體思路、方法及配套的政策措施,其中,可以特別針對2019年在全國鋪開的兒童主任制度提出改進與完善方案。

五、結論

基于以上分析,本研究得出如下三個方面的結論:

其一,在有留守經歷者內部,留守類型、監護類型、留守開始時期及留守時長等留守狀態變量能解釋的人格發展變差很小且不顯著,但留守處境指數能解釋的變差較大且很顯著。可見從長遠來看,留守兒童的人格發展結果更多地取決于留守處境而非留守狀態。

其二,在正面人格特質的養成上,家庭保護性因素及危險性因素都很重要,而學校保護性因素及社會保護性因素也有積極影響。在非正面人格特質的養成上,家庭危險性因素及保護性因素依然關鍵,但學校保護性因素及社會保護性因素卻無顯著作用。可見家庭因素對人格發展起關鍵作用,而學校及社會因素則有重要補位作用。

其三,不能在留守兒童關愛保護工作中簡單地依留守狀態施策,而需生態式分析其關鍵危險性因素,提出針對性解決方案。