“動物營養與飼料學”課程群實驗課程體系的建立

譚占坤,商振達,王宏輝,王建洲,劉鎖珠*

(1.西藏農牧學院 動物科學學院,西藏 林芝 860000;2.西藏高原飼料加工工程研究中心,西藏 林芝 860000;3.西藏高原生態草牧業協同創新中心,西藏 林芝 860000)

畜牧業是西藏自治區的重要產業,其發展離不開對動物科學專業人才的培養[1]。西藏農牧學院作為西藏自治區唯一一所以農牧為主的本科院校,在培養藏區畜牧專業人才方面發揮著重要作用。西藏農牧學院動物科學專業是西藏自治區“一流本科專業”,教育部卓越農林人才培養模式改革試點專業[2]。動物營養學、飼料學、飼料添加劑學、飼料分析與質量檢測技術等4門課程是“動物營養與飼料學”課程群的主干課程,均為動物科學專業的專業課程,也是該專業的骨干核心課程[3]。相關課程以動物生理學、動物生物化學、動物解剖學、動物組織胚胎學等課程為基礎,與動物生產類課程以及生產實踐密切聯系,對培養動物科學專業學生系統的理論知識與實踐操作技能十分重要,是一大類理論知識充足、實踐應用性極強的課程,同時有助于學生在飼料工業、畜牧養殖業相關領域開展研究與就業。

大學本科教育是學生獲取知識和技能的關鍵階段[4]。西藏農牧學院動物科學“一流本科專業”建設的主要目標是使學生具備完整的專業知識體系、優異的實踐動手能力、良好的創新創業精神。“動物營養與飼料學”課程群實驗課程體系具備培養學生的整體思維、實踐技能的重要作用,但目前課程體系建設已與當前的專業建設、行業發展、人才需求等方面不相匹配。因此,改革傳統的教學模式,建立新型課程體系,形成新的教學方法和學習方法已成為當前動物科學本科專業素質教育研究的重要課題。

1 西藏農牧學院“動物營養與飼料學”課程群現狀

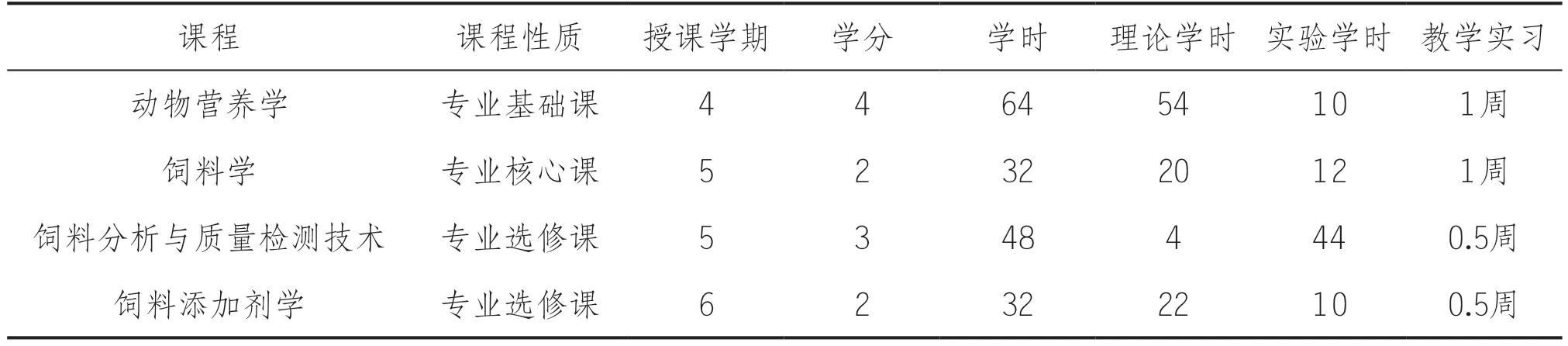

“動物營養與飼料學”是西藏農牧學院動物科學專業教學的重要部分,主要包括4門課程,具體設置見表1。

表1 西藏農牧學院“動物營養與飼料學”課程體系設置

在長期教學中發現,西藏農牧學院“動物營養與飼料學”課程群各門課程都開設獨立的實驗課,實驗教學以理論教學環節為基礎,大多數情況下采用驗證性項目來完成實驗教學,是理論教學的延伸部分[5]。課程間缺乏交叉融合,只注重自身完整性(表2),大多數實驗課學時只占理論課的30%左右,存在一些突出問題。

表2 西藏農牧學院“動物營養與飼料學”課程群實驗課設置

《動物營養學》作為動物科學專業最重要的專業基礎課之一,對學好動物科學專業知識具有十分重要的意義,但《動物營養學》實驗教學中涉及的實驗內容不是單一的體系,還需要其他課程的輔助才能完成。比如,開設消化代謝實驗時,飼料的配制屬于《飼料學》的范疇,樣品的制備與營養物質的測定分析屬于《飼料分析與質量檢測技術》的內容;《飼料學》實驗課主要開設了飼料的制作與配方的設計,需要進行飼料中營養物質含量的測定才能判定飼料效果,因此需要借助《飼料分析與質量檢測技術》的實驗手段;《飼料分析與質量檢測技術》開設的實驗,屬于驗證性質,若是綜合性實驗又需要其他幾門課程的實驗內容;《飼料添加劑學》開設的實驗雖然內容不同于其他課程,但依然屬于《飼料分析與質量檢測技術》課程實驗課的內容。課程群內設置的實驗課多強調各課程本身的獨立和完整,是理論教學的驗證性環節,弱化了課程間的融合與聯系,課程間的教學內容和體系缺乏整合與優化[6]。實驗學時不夠且分散,不利于學生進行系統訓練和引入創新性實驗項目,難以進行綜合能力訓練[5]。實驗課程太追求自身建設的完整性,造成實驗室重復建設,沒有形成整體的實驗教學中心。同時,由于實驗室面積、實驗設備、教師人數的限制,每名同學獨立完成實驗的時間和空間有限。特別是在鍛煉學生的綜合素質方面缺乏全局觀念,導致實驗教學在有限的學時內不能充分發揮作用[6]。課程教學內容更新較慢,導致實驗教學內容陳舊,學生獲取的專業知識與實踐技能落后[7]。

2 “動物營養與飼料學”課程群實驗課程體系構建的思路

2.1 明確實驗課程體系的教學目標,促進課堂教學秩序改變

通過實驗課程體系的構建,使學生學習后能夠掌握概略養分分析、飼料營養價值評定、飼料配方制作等方面的知識,具備在教師指導下設計實驗課題、組建團隊、完成項目的能力,顯著提升學生的綜合素質與實踐動手能力,使課堂教學環境由教師為主學生為輔轉變為學生在實驗教學中占主導地位的局面。

2.2 優化整合實驗教學內容,形成新型實驗課程教學體系

實驗課程體系內存在重復開展的實驗教學內容,飼料的營養價值評定、動物營養需要、飼料添加劑應用效果均不能離開《飼料分析與質量檢測技術》課程的實驗技術。將課程群內的實驗內容有機整合在一起,可避免資源重復使用,最大限度地發揮實驗課程的教學效果。

2.3 理順實驗課程開展的先后順序,確立實驗教學體系的邏輯聯系

從課程間的邏輯關系和先后順序來看,《動物營養學》的基本理論和研究方法是課程群內其他課程開展的基礎,《飼料學》教學內容中的飼料分類、飼料營養特性與飼喂價值為《飼料添加劑學》《飼料分析與質量檢測技術》兩門課程提供了理論依據與方法指導。將課程群內的實驗課順序調整為:《動物營養學》提供最基本理論與技術作為專業基礎課,《飼料學》作為專業核心課,《飼料添加劑學》作為專業選修課完善課程體系的內容,《飼料分析與質量檢測技術》為實驗課程體系的建立提供實驗技術。

3 “動物營養與飼料學”課程群實驗課程體系的構建與實踐

3.1 以創新人才培養模式改革為導向,建立完整的實驗課程體系

創新人才培養需要多措并舉,探索不同方式的創新人才培養模式十分重要[8],同時也是提升國家綜合實力的重要途徑[9]。以西藏本土畜禽營養需要與高原飼草料營養價值為基礎,以飼料配方設計、飼料營養價值評定、消化代謝實驗為主線,將“動物營養學與飼料學”課程群的實踐技能訓練貫穿于實驗課程體系全過程,將全部實驗課和實踐環節的內容進行優化,組合在一起,始終把創新人才培養的理念融入課程教學過程[5]。實驗內容涉及5大模塊[2]:動物養分供給、飼料原料利用、飼糧配制、動物飼喂、樣品采集制備與分析(圖1)。引導學生根據所學的《動物營養學》《飼料學》相關理論知識,3~6人為一個小組,自行確定任務分工、查閱資料、擬定實驗方案。學生設計的實驗方案為綜合性、設計性的項目,也涵蓋了原實驗課程中重要的實驗內容,學生實驗操作的結果也從唯一性變成了多樣性,將學生從枯燥的抄實驗報告中解放出來。在此期間,教師的角色發生了重要轉變,從傳統驗證性內容的教學變成了輔助性的引導,所有的實驗準備、試劑配制、進度安排、實驗測定等均由學生小組團隊討論決定,真正做到了以學生為中心的教學,學生在學習過程中的從屬地位發生了根本逆轉。

圖1 西藏農牧學院“動物營養與飼料學”實驗課程體系的構建與實踐

3.2 以創新創業及用人單位需求為導向,不斷強化學生實踐動手能力

創新創業型人才具有知識復合性高、創新意識敏銳、人格特征健全等特征[10]。在新時期國家對人才培養及用人單位對畢業生的高要求下,通過強化學生對畜禽養殖、飼料配制、化驗檢驗等方面的實踐動手能力,提升學生的創新創業能力。動物科學專業學生畢業后就業面較廣,但由于在畜牧領域相關企事業單位、科研院所以及自主創業的工作過程中,對人才的綜合素質與實踐技能需求各不相同,因此實驗課程體系設置要把用人單位的需求以及學生自身的訴求有機融入進來,把課程的教學內容與就業導向聯系起來,使學生在實驗教學的過程中既能享受高等教育的樂趣,又能培養就業技能。

3.3 以教師科研項目、本科生畢業實驗等為引導,拓展研究型教學模式

與傳統教學模式相比,研究型教學模式能夠大大激發學生自主學習的熱情,使學生由被動學習轉變為有創新思維的主動學習,顯著提升了學生的學習興趣和創新精神[3]。新型實驗課程體系是以項目作為單元來引導、教育、考察學生對實驗理論與操作技能的掌握與應用,每一個項目都是一個完整的結構,具有一定的實踐性、應用性與科學性,并且在完成課程教學目標的基礎上,還具有一定的靈活性。教師的部分科研項目涉及西藏本土動物對某些飼料資源的消化代謝、西藏地域性飼草料資源的開發利用等內容,可以作為學生的課程實驗項目。同時,學生可以將課程實驗項目作為畢業實驗,或者申請大學生創新實驗項目,進而去參加“挑戰杯”等大學生課外科技活動大賽。總體而言,拓展“動物營養與飼料學”課程群實驗體系與學生培養環節的聯系,能夠使單一的實驗教學發揮多方面作用。

3.4 以整合資源、融合教學內容為目標,設立綜合性、設計性實驗課

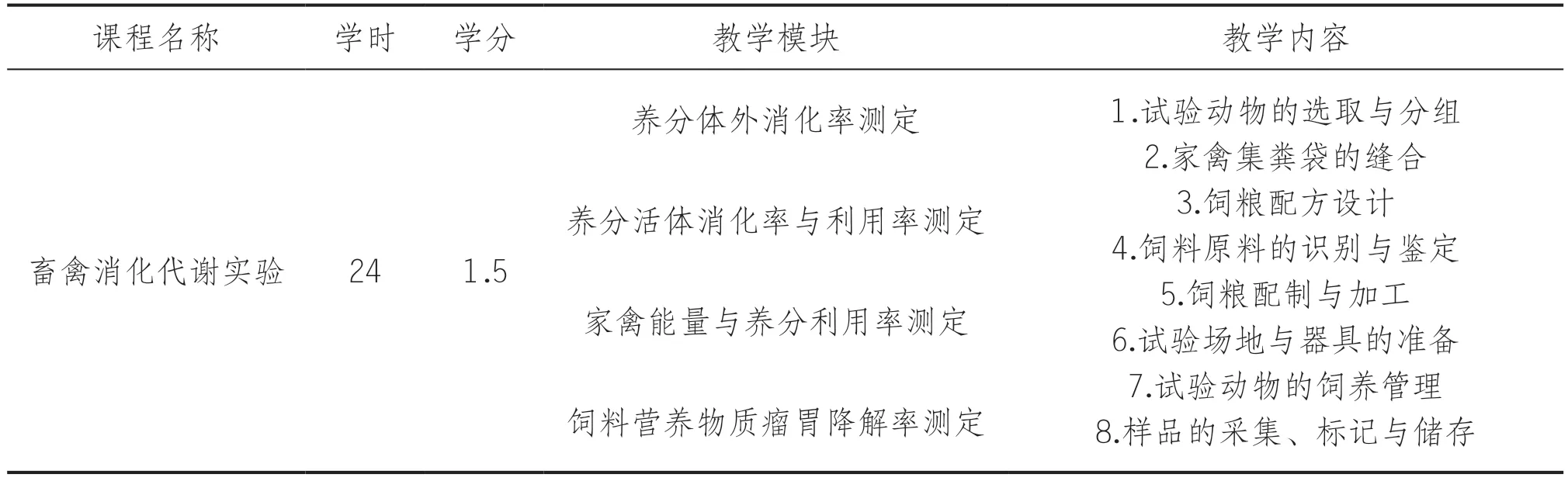

專業課程融合教育可以培養學生分析問題的能力,同時多維度培養學生的科學素養與綜合素質,形成以學生為主的開放式教學模式[11]。多元融合教學也是切實可行、行之有效的創新人才培養模式[12]。將“動物營養與飼料學”課程群實驗課程體系整合在一起后,可以設立一門新的課程《畜禽消化代謝實驗》,24學時,1.5學分,作為動物科學專業的專業選修課,結合西藏農牧學院動物營養與飼料學實驗室的具體情況進行課程設置(表3)。新實驗課程以《動物營養學》《飼料學》和《飼料添加劑學》的理論作為指導,整合3門課程的實驗教學部分作為一個整體,能夠全面考察學生對理論知識和實踐技能的綜合應用。在第一年度,《畜禽消化代謝實驗》課程學生所采集的飼料、糞便與組織等樣品作為下一年度《飼料分析與質量檢測技術》課程的分析對象,這樣就能將幾門課程專業知識的邏輯順序有機結合起來,使“動物營養與飼料學”課程群實驗課程體系更具整體性與合理性。

表3 西藏農牧學院《畜禽消化代謝實驗》課程設置

4 “動物營養與飼料學”課程群實驗課程體系構建與實踐成效

通過在2017、2018與2019級動物科學專業中的實踐,將“課程融合、產教融合、科研融合”等理念融入到“動物營養與飼料學”課程群實驗課程體系中,把實驗教學過程中的以教師授課為主轉變為以學生自主學習、動手完成為主,極大程度地調動了學生學習的積極性,培養了學生自主完成學業的習慣及能力。同時以需求為導向,結合教師科研、本科畢業論文、大學生創新項目與各級各類競賽,目標明確地為西藏培養“用得上”的人才。