沉浸體驗視角下數字閱讀策略及效果研究

羅 博 卓雯斐 張晉朝

(1.華中師范大學信息管理學院,湖北 武漢 430079;2.武漢大學信息管理學院,湖北 武漢 430072)

隨著全民閱讀工作的推進,數字閱讀發展態勢持續上揚。2021年3月,中宣部印發《關于做好2021年全民閱讀工作的通知》,指出全年重點工作之一即包括“創新方法手段,主動適應信息技術條件下數字閱讀方式更便捷、更廣泛的特點,積極推動全民閱讀工作與新媒體技術緊密結合”[1]。2021年4月,《2020年度中國數字閱讀報告》發布,數據顯示,我國數字閱讀用戶規模較2019年增長5.56%,達4.94億,人均電子書閱讀量9.1本,單次閱讀時長為79.3分鐘[2]。數字閱讀的重要性可見一斑。

沉浸體驗被視為閱讀深度的依據之一[3],已有學者圍繞沉浸體驗與數字閱讀展開研究,Eunil P等[4]、Zha X等[5]考察了不同數字閱讀設備上用戶沉浸體驗的差異,袁曦臨等[6]、馬捷等[7]、李琳娜等[8]、劉坤峰等[9]比較了數字閱讀與紙質閱讀環境下沉浸體驗的差異,或將其作為潛在變量[10-12]或中介變量[13],探討其對閱讀效果的影響,數字閱讀中的策略研究則集中于學科教學[14-15]與電子教材[16-17]領域。盡管已有研究關注到數字閱讀中的沉浸問題,并將其作為閱讀效果的影響因素之一,但未對沉浸體驗的不同水平對閱讀效果各層面的影響進行整體觀照,且較少將這一過程與教學任務以外閱讀策略的選擇予以綜合考量。

鑒于此,本文結合沉浸體驗與閱讀認知理論,通過情景實驗和半結構化訪談設置對照研究,探討數字閱讀情境下不同沉浸體驗與閱讀策略、閱讀效果的關系及其影響因素,以期優化讀者的數字閱讀體驗與效果,提升數字閱讀在全民閱讀服務體系中的支撐作用。

1 理論基礎

1.1 沉浸體驗

沉浸體驗由心理學家Csikszentmihalyi M[18]提出,是指人們對某一可控且富有挑戰性的活動表現出濃厚興趣,全身心投入其中而產生的一種愉悅、歡欣的積極情緒體驗。圍繞不同情境,研究人員提出沉浸的不同維度與測量方式。Csikszentmihalyi M[19]認為,沉浸通常包含9個維度,分別是挑戰與技能的平衡、行動與意識的融合、清晰的目標、準確的反饋、專注手頭任務、控制感、失去自我意識、時間感消失與享受體驗。基于這些維度,Jackson S A等[20]針對體育運動編制了沉浸狀態量表(Flow State Scale,FSS)與沉浸特征量表(Trait Flow Scale,TFS)[21],前者主要用于賽后評估體驗的頻率,后者旨在評估個體沉浸體驗的傾向。網絡環境下,沉浸的維度與傳統環境不盡相同,Trevino L等[22]、Webster J等[23]認為人機交互中,沉浸包含控制感、注意力集中、好奇心與內在興趣4個維度,Pace S[24]針對搜尋信息的網絡用戶,提出發現的愉悅、對無關因素意識的減弱、時間感扭曲、行動與意識的融合、控制感、警覺性以及臨場感等維度。我國學者面向不同環境與群體的沉浸體驗也進行了廣泛研究[25-26]。在以往研究基礎上,結合數字閱讀的特征,本文主要從6個維度測度沉浸體驗,即任務與技能的平衡、目標與反饋、注意力集中、忘我狀態、控制感、享受體驗。

1.2 閱讀認知策略與理解效果

閱讀過程中,為充分理解文本,讀者需付出一定的認知努力,對內容進行識別、解析和建構。這一過程需運用一定的閱讀方法和技巧,閱讀認知理論將這些方法和技巧定義為閱讀認知策略或閱讀策略。Mokhtari K等[27-28]從認知角度編制了閱讀策略問卷(Survey of Reading Strategies,SORS),并將其分為全局閱讀策略、問題解決策略和支持閱讀策略。其中,全局閱讀策略是從整體理解文本,在閱讀過程中有意識地掌控和管理閱讀的技巧;問題解決策略主要表現為理解出現問題時使用的策略;支持閱讀策略則是輔助讀者理解文本的方法。本文沿用SORS量表作為閱讀策略的判斷工具。

另一方面,認知水平是決定讀者閱讀理解效果的關鍵因素,突出表現為認讀能力、理解能力與評析能力[6],其主要外部標志為能否對閱讀文本作出正確判斷[29]。目前,國際上基于認知視角的閱讀能力評估包括國際學生評估項目(Program for International Student Assessment,PISA)、美國國家教育進展評價項目(National Assessment of Educational Progress,NAEP)、德國國家教育評價項目(The National Educational Panel Study,NEPS)、泛加拿大評估項目(Pan-Canadian Assessment Program,PCAP)等,其中PCAP框架有助于理解閱讀的本質,并為試卷設計、試題命制和分數解釋提供依據[30],因此,本文引入PCAP框架以評估閱讀理解效果。

2 研究設計

2.1 被試選擇

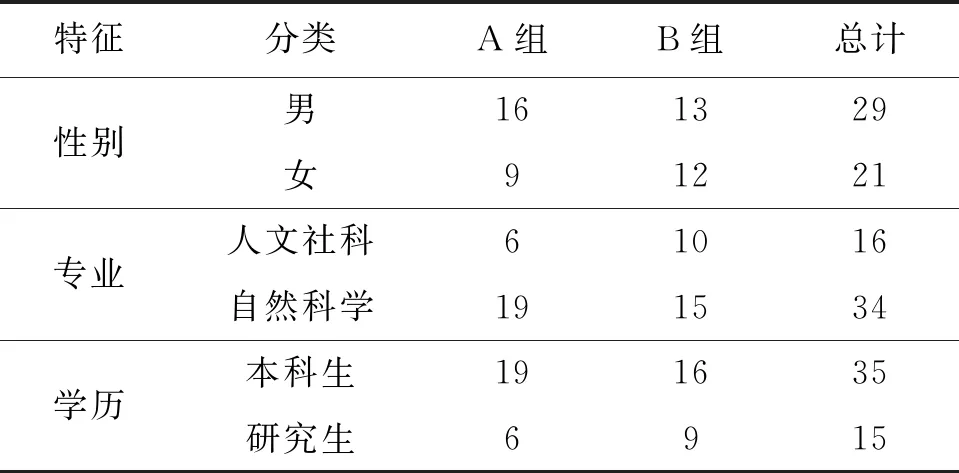

我國數字閱讀用戶呈現年輕化[31]、高學歷[32]的特點,因此,研究面向高校招募18~29歲的實驗對象,共招募到56名志愿者。全部被試均熟悉移動設備,無閱讀障礙,且此前未閱讀過實驗材料。已有研究顯示,時間限制對沉浸體驗具有一定影響[33],故將被試隨機分為不限時組(A組)與限時組(B組)。由于2位被試閱讀超時、4位消極作答,予以排除,最終保留50名有效被試作為研究樣本,基本分布情況如表1所示。

表1 被試分布情況

2.2 閱讀載體

由于數字用戶傾向于使用APP或小程序閱讀[32],本文以被試個人的智能手機為閱讀設備,以多看閱讀APP為閱讀工具,支持對文本劃線、批注等操作,以貼合用戶的閱讀習慣,減少設備更換對實驗結果的干擾。

2.3 閱讀材料

基于PCAP標準[34],研究選擇劉魁立的《中國人的時間制度》與芥川龍之介的《秋山圖》作為閱讀文本。其中,《中國人的時間制度》內容科學嚴謹,符合非虛構性文本特征;《秋山圖》為短篇小說,文字優美雅致,情節設置連貫,包含許多環境、心理描寫,符合虛構性文本特征。此外,由于文本篇幅會影響數字閱讀效果[35-36],且用戶單次閱讀時長有限,《中國人的時間制度》約1 100字,《秋山圖》約4 800字,總字數在6 000字以內,閱讀時長約15分鐘左右,較符合用戶閱讀習慣。

2.4 測量工具

1)沉浸體驗問卷。基于6個維度共設計19道題項,采用李克特五點量表進行測量。

2)閱讀理解測試題。參照PCAP測評標準,分別圍繞兩篇閱讀材料編制10道閱讀理解題項,其中,理解文本4題,解釋文本3題,評價/批判文本3題,共100分。

3)閱讀策略問卷。基于SORS量表共設計24道題項,采用李克特五點量表測量不同策略的運用程度。

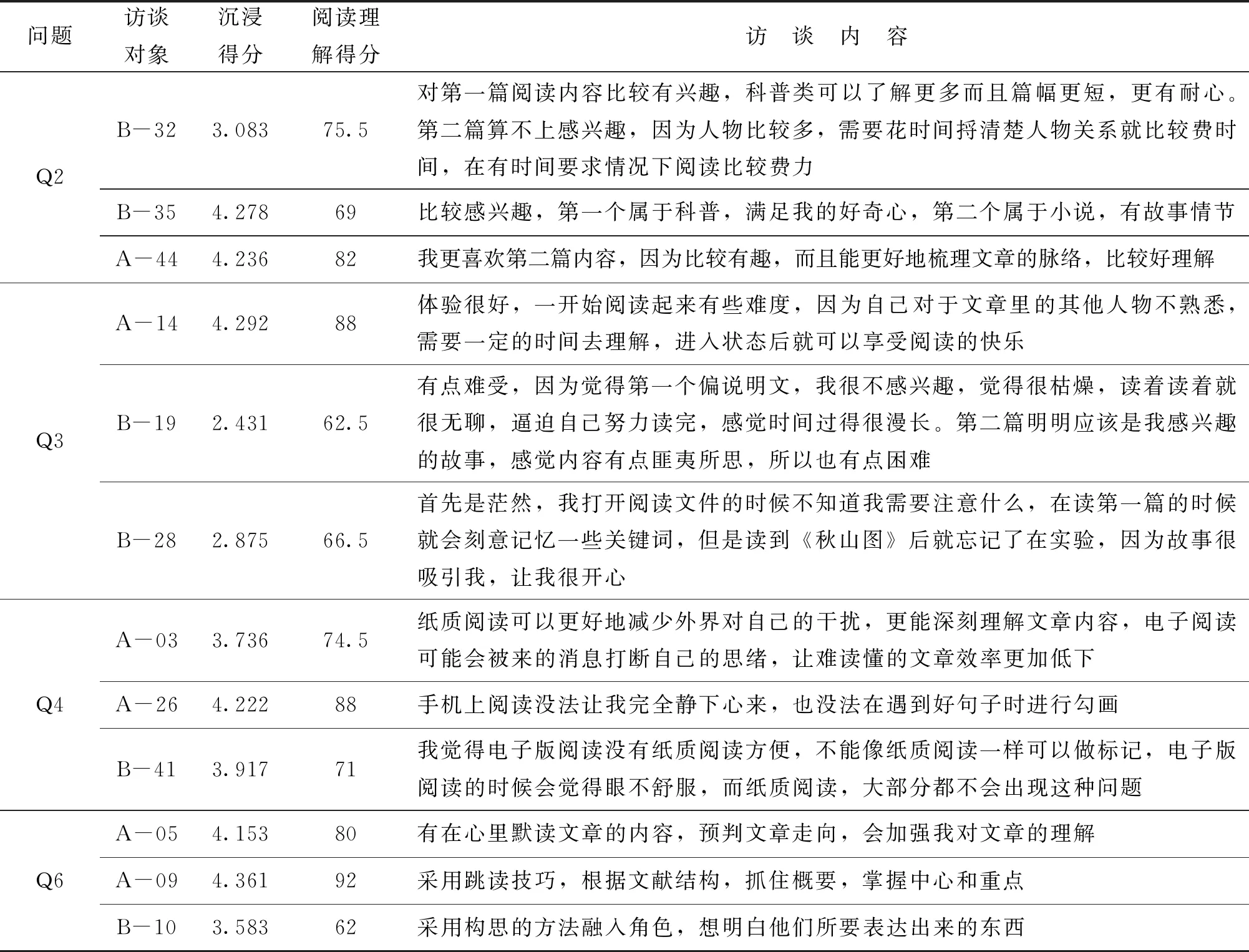

4)訪談提綱。圍繞實驗過程共設置7道題目,包括Q1:請問平時閱讀喜歡什么題材?Q2:對本次閱讀內容感興趣嗎?原因是什么?Q3:在本次閱讀過程中體驗如何?Q4:相對于紙質閱讀,有什么不一樣的體驗?Q5:在日常閱讀中有什么閱讀方法?Q6:本次閱讀時使用的閱讀方法有哪些?會影響對內容的理解嗎?Q7:完成各類題目過程中感受如何?

2.5 實驗過程

正式實驗前,召集少量志愿者進行預測試,根據其閱讀速度和理解效果,確定閱讀時長,并對測試題項進行微調。

正式實驗中,將被試隨機分為兩組,A組沒有時間限制,B組閱讀時長為10分鐘,按照組別進入不同會議室,使用各自手機接收閱讀材料和測試材料。兩組被試同時閱讀材料,閱讀完成后隨即填寫沉浸體驗問卷,休息3分鐘后依次完成閱讀理解測試和閱讀策略問卷,答題期間不能查看閱讀材料。

實驗結束后,在征詢被試意愿基礎上,共對39名被試進行一對一半結構化訪談。訪談時長約10分鐘,其間對訪談內容進行錄音或記錄,形成訪談文檔。

2.6 問卷信效度檢驗

由于沉浸體驗與閱讀策略的測量題項均來自已有量表,并根據預測試進行調整,題項表意清晰明確,因此,本文認為問卷具有較好的效度。同時,對沉浸體驗與閱讀策略部分進行信度檢驗,結果顯示,問卷整體內部一致性系數(Cronbach’s α)分別為0.939和0.821,各變量的α系數均大于0.7,表明問卷具有較好的信度。

3 結果分析

Csikszentmihalyi M[18]將連續的沉浸體驗區分為淺沉浸體驗和深沉浸體驗,其中,低水平的沉浸體驗相對較短和膚淺,與無結構和本質上瑣碎的活動有關,如聽音樂,高水平沉浸體驗則能在結構化的活動中向個體提供挑戰與機會,如工作或體育活動等。本文以沉浸量表得分的均值(3.688)作為劃分高低沉浸狀態的依據,大于等于3.688分歸為高沉浸組(58%),低于3.688分則為低沉浸組。

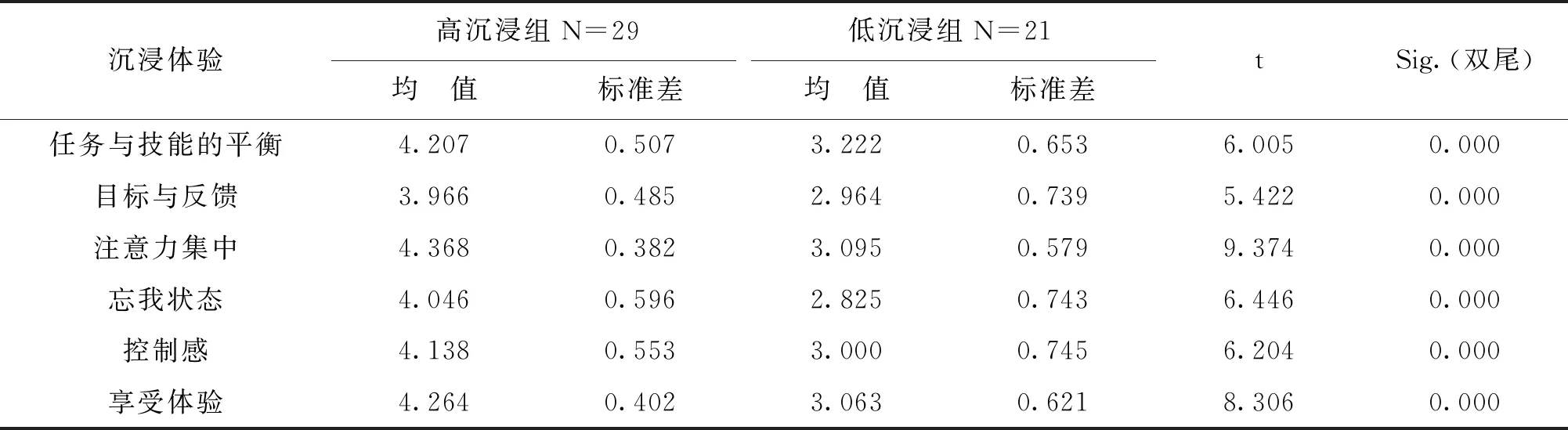

對兩組數據進行獨立樣本t檢驗顯示,被試在不同沉浸維度的得分存在顯著差異,如表2所示,這些維度反映個體經歷的沉浸體驗的特性。如在數字閱讀中,注意力集中、任務與技能的平衡、享受體驗這些維度更能體現被試的沉浸水平,而目標與反饋、忘我狀態、控制感等維度不如前者突出。

表2 沉浸體驗各維度差異比較

3.1 時間限制對沉浸體驗的影響

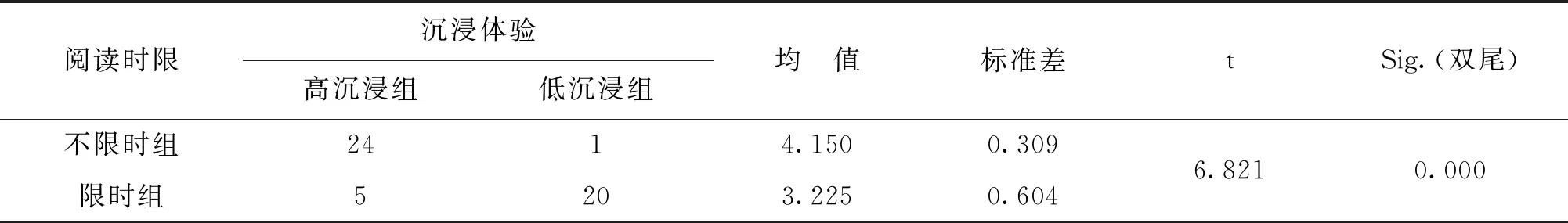

為確定閱讀時限對沉浸體驗的影響,本文比較了不限時組與限時組被試的沉浸得分。結果顯示,不同閱讀時限的沉浸體驗之間存在明顯差異,不限時組中96%的被試都體驗了較高水平的沉浸感,其沉浸得分均值為4.150,而限時組被試大部分(80%)沉浸得分低于平均水平,其均值僅為3.225,如表3所示。可見,時間限制與否對沉浸體驗具有一定影響,不限時更能使被試經歷沉浸體驗,限時情境下,被試沉浸體驗較差。

表3 限時組/不限時組沉浸體驗差異比較

3.2 沉浸體驗對數字閱讀效果的影響

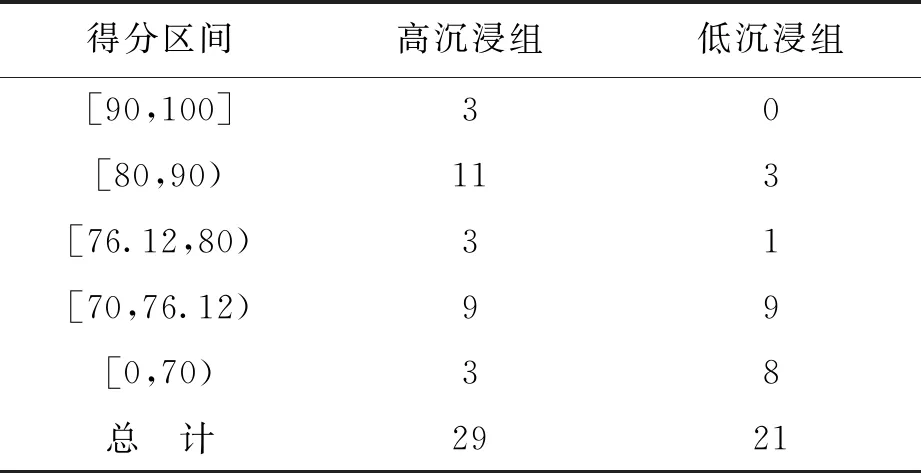

對閱讀理解得分的統計顯示,被試總體均值為76.12分,其中,大于等于76.12分的21人,低于76.12分的29人。為明確數字閱讀效果,本文對不同沉浸體驗下閱讀理解得分進行比較,兩組被試表現出一定差異,如表4所示,高沉浸體驗下,半數以上被試(58.62%)的閱讀理解得分在總體均值以上,閱讀效果明顯優于低沉浸組(19.05%)。

表4 不同沉浸體驗下閱讀理解得分頻數分布

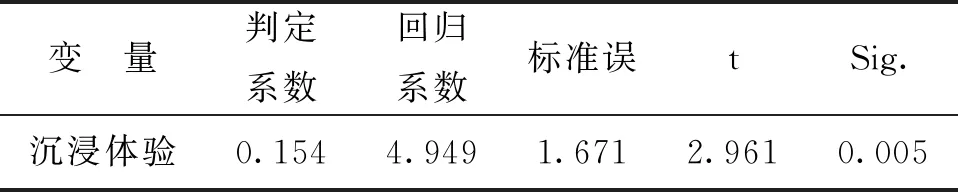

為進一步考察沉浸體驗對閱讀效果的影響,對二者進行回歸分析,如表5所示,結果表明,沉浸體驗與閱讀效果存在顯著線性關系,沉浸體驗正向影響閱讀效果。

表5 沉浸體驗與閱讀效果的回歸分析

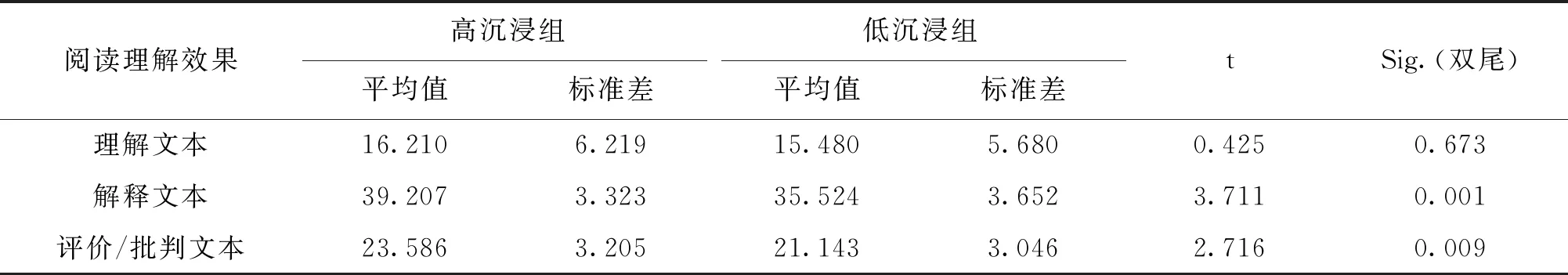

具體而言,理解文本是PCAP框架最基礎的閱讀素養,即識別并理解字詞的內涵和意義、文章的主題思想或觀點等,分析結果顯示(表6),高低沉浸組被試在這一層面不存在顯著差異。解釋文本和評價/批判文本層次要求讀者結合已有知識儲備和文章內容,進行信息加工與意義建構,這兩類題項下,高沉浸組的得分均高于低沉浸組,且二者存在明顯差異,表明高沉浸體驗下,讀者解釋文本和評價/批判文本的效果優于低沉浸組。

表6 不同沉浸體驗下閱讀理解效果差異比較

3.3 不同沉浸體驗下閱讀策略的運用

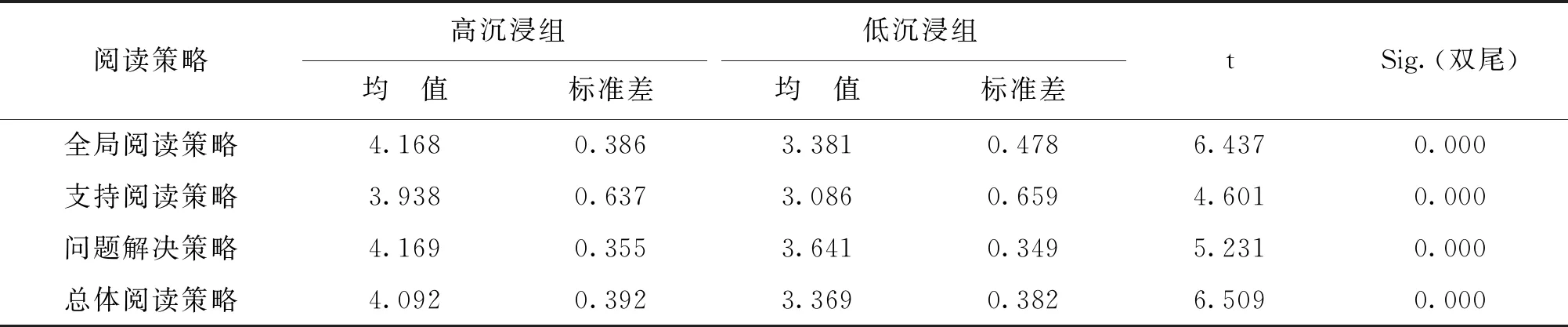

如表7所示,從不同閱讀策略的運用傾向看,問題解決策略的得分在兩組中均最高,它是讀者閱讀遇到困難時會使用的技巧,如根據文本難易程度調整閱讀速度、猜測未知字詞意思等。全局閱讀策略的得分略低于問題解決策略,該策略旨在掌控閱讀過程,如預覽文本長度和結構等,盡管沉浸水平不同,被試在閱讀時都傾向于運用這兩種策略。支持閱讀策略是輔助讀者閱讀理解的手段,如做筆記、突出顯示文本等,從得分看,這一策略運用最少,其體驗可能一定程度受到閱讀載體限制。然而,不同沉浸體驗下閱讀策略運用程度存在顯著差異。整體上看,數字閱讀過程中,高沉浸組被試的閱讀策略得分均值在4分以上,運用程度較高;低沉浸組僅為3.369分,明顯低于高沉浸組,這一差異在不同閱讀策略的運用中同樣明顯。

表7 閱讀策略不同維度差異比較

為厘清不同沉浸體驗下,閱讀效果不同時,所運用的閱讀策略是否存在差異,本文以閱讀理解的平均得分為分組依據進行比較分析。結果如表8所示,低沉浸組中,閱讀效果優于均值與低于均值兩組之間在支持閱讀策略的運用上存在顯著差異,其他兩種策略運用得越多,卻未必取得更好的閱讀效果,可見,該狀態下,支持閱讀策略是提升數字閱讀效果的重要途徑;而高沉浸組在不同閱讀效果下運用的策略均不存在明顯差異。

表8 高低沉浸狀態下不同閱讀效果運用的閱讀策略比較

3.4 數字閱讀的其他影響因素

基于訪談內容,本文進一步對不同沉浸體驗下影響閱讀策略和效果的其他因素進行分析。

如表9所示,對于閱讀題材,半數以上被試傾向于閱讀具有故事性、情節性的文本,對科普類、說明類文本興趣較小,實驗設置的兩類題材及其難度一定程度會影響其閱讀興趣,同時,時間限制干擾了其閱讀體驗與對內容的理解。對于閱讀方法,被試在日常閱讀中積累了穩定的閱讀方法,如默讀、跳讀、先泛讀后精讀等,基本在SORS量表中有所體現,并在實驗中綜合運用不同策略。此外,多數被試表達了對紙質載體的偏好,指出數字載體相對紙質載體存在一些不足,如不便做筆記、容易走神、眼睛疲勞等,一定程度阻礙其進入沉浸狀態及部分閱讀策略的使用。

表9 訪談結果(部分)

4 討論與啟示

4.1 引入數字感知技術打造沉浸式場景,優化數字閱讀體驗

以往研究指出,數字閱讀的碎片化特征會導致讀者耐心逐漸減弱[37],造成“淺閱讀”的閱讀困境[38],與本研究中閱讀時間受限時被試沉浸體驗偏低的結果一致。然而,實驗結果也表明,在其他條件一致的前提下,當處于自然狀態時,不論是閱讀非虛擬類文本,還是虛擬類文本,被試仍可獲得較好的沉浸體驗。與固有的“淺閱讀”印象不同,數字閱讀也可以產生較高的沉浸感,并突出表現為注意力集中、任務與技能的平衡、享受體驗等特征。

數字閱讀與紙質閱讀不是非此即彼,而是并行不悖的關系,兩者之間的張力在于如何處理好傳承與創新的關系。因此,可以從閱讀平臺搭建等方面打造全方位沉浸式閱讀場景,促進沉浸體驗形成,轉變公眾淺閱讀的刻板印象,體現數字閱讀的真正價值。閱讀內容的具象化展示是實現沉浸體驗的重要條件[39],VR(虛擬現實)、AR(增強現實)、MR(混合現實)等數字技術可以壓縮傳播環節,將內容的流通與場景結合,助力數字內容的傳播和消費。如2020年粵鄂澳“共讀半小時”活動即引入AR技術與直播,實現“1+4+N”線下線上共讀,為讀者打造全方位、立體化、沉浸式的閱讀環境。多樣化的閱讀平臺有助于將資源形態、互動形式、閱讀場景與更多的技術門類連接,優化閱讀體驗,重塑閱讀價值鏈。

4.2 注重終端產品的類紙化設計與適配性,提升數字閱讀效果

本文以閱讀理解測試作為閱讀效果的外在表現,結果顯示,不同沉浸體驗下被試在理解文本時沒有明顯差異,一方面,文本理解側重于細節考察,訪談中有被試指出,由于作答時不能查看閱讀材料,因此有些細節難以確定;另一方面也表明,理解能力作為基礎的閱讀能力,可能與沉浸體驗并無潛在關聯。而解釋文本、評價/批判文本的能力,要求讀者在閱讀時更投入、更專注,從而對文本內容產生更深入的理解與思維交流,因而,高沉浸組的得分顯著高于低沉浸組。此外,即使處于低沉浸狀態,一些閱讀支持功能也是提升數字閱讀效果的有效途徑。

無論媒介如何變化,閱讀的本質沒有變,其價值都取決于主體與文本的互動能否啟發讀者的思維與靈感,獲得新知,啟迪心智,不應一味批判數字一代沉溺在電腦和互聯網中,而應著眼提升重塑的品質[40]。筆墨情懷與紙本閱讀習慣是無紙化閱讀面臨的一大瓶頸[41],市面上許多閱讀設備,模擬書架外形與圖書翻頁,支持不同閱讀界面、字體字號設置以及多種輸入,并能根據場景自由切換。可見,數字閱讀產品更加重視終端設計,在外形和操作上盡量貼合紙質閱讀。同時,還需注重終端產品與閱讀習慣的適配性,突破數字設備在勾畫不便、屏幕藍光導致用眼疲勞、彈窗廣告等靈活性、易讀性、簡潔性方面的局限,提升沉浸感,提升數字閱讀效果。

4.3 增強數字素養培訓或閱讀方法推廣,引導閱讀策略運用

不同沉浸體驗下被試的閱讀策略存在顯著差異,不論是不同維度的閱讀策略,還是各種策略的綜合運用,高沉浸組的運用程度都較低沉浸組更高。具體而言,多名被試表示在閱讀中運用了跳讀、回讀、小聲復述等方法,會根據文本結構掌握概要和重點,這些技巧突出表現為問題解決策略與全局閱讀策略,而支持閱讀策略運用較少,一些被試指出數字閱讀過程中不能劃、不便于做筆記或做記號,這些不足多屬于功能支持維度,表明該策略的運用一定程度受到閱讀載體的限制,與實驗結果印證。

隨著理解層次的提升,對讀者專注度要求更高,高沉浸狀態下,讀者能夠更流暢、自然地運用閱讀技巧,進而更全面、深入地理解閱讀內容。尤其在國家層面發布了《提升全民數字素養與技能行動綱要》的背景下,針對數字素養開展相關培訓或閱讀方法推廣,有利于數字原住民、移民、邊民更好地掌握閱讀技能與倫理規范。全美英語教師協會(National Council of Teachers of English,NCTE)即更新了其21世紀素養框架,強調除掌握多種讀寫技能外,還要能夠理解通過多種形式呈現的信息,創造、批判和分析通過多種媒介呈現的文本[42]。隨著數字閱讀基礎設施和服務平臺的不斷完善,圖書館、教育機構等應發揮在全民數字素養與技能提升中的主體地位,開展多種形式的教育或培訓活動,幫助讀者更好地實施閱讀策略,適應數字閱讀趨勢。

4.4 構建用戶畫像挖掘隱性需求,激活讀者閱讀興趣

訪談顯示,閱讀材料會影響閱讀興趣,進而影響數字閱讀體驗與效果。讀者閱讀具有故事性、情節性的材料時會更感興趣,并投入其中反復閱讀,在這一過程中加深對文本的理解,從而達到更佳的數字閱讀效果,這與傳統閱讀習慣一致[43]。

因此,可以從閱讀內容挖掘與個性化推薦等方面促進數字內容的生產與傳播。如主題閱讀、創想閱讀是激發閱讀興趣與好奇心的重要方式,它們旨在圍繞同一主題,集聚跨學科、不同領域的材料,使讀者形成整體、綜合的了解,亦或拓展故事情境或內容以外的知識與技能[44]。在數字閱讀快速發展和疫情的沖擊下,挖掘大眾喜愛的主題和被隱藏的閱讀需求,可以“引流”讀者,同時輔以線上線下多元的數字推廣形式,有利于激發公眾的閱讀興趣,創造增量市場。此外,在保障讀者權益的前提下,對其閱讀資源與行為進行追蹤和標記,并與閱讀習慣和偏好匹配,進行差異化定位與內容上的精準分層,為不同群體精準推送個性化的閱讀內容,同時避免信息繭房帶來的弊端,有利于保持其參與感與活躍度,為進一步提升閱讀體驗創造條件。

5 結 語

本文通過探究沉浸體驗與閱讀策略和閱讀效果的關系,為數字閱讀的優化提供可資參考的建議,但也存在一些局限,如因實驗條件限制,僅考察了高校生這一閱讀群體,未充分考慮其他影響數字閱讀沉浸體驗的前置變量,后續研究將進一步完善。