河南箏曲的傳承與發展

——以《鬧元宵》為例

龐 璐,胡婷婷

(江漢大學 音樂學院,湖北 武漢 430056)

一、曹東扶版《鬧元宵》作品分析

(一)作者及作品背景

曹東扶是河南箏派中曹派的奠基人,河南箏派是直接從河南民間弦索樂合奏板頭曲脫胎而來的①。河南箏曲的創作內容取材于生活、民俗、故事等,用古箏藝術的創作手法與民間相傳甚久的旋律進行融合提煉,音樂形象生動風趣。《鬧元宵》內容取材于中國的民俗活動,“正月十五鬧元宵”表達出了百姓對于國泰安康、闔家團圓的向往,因而借以古箏聲韻來表達。第一段的主旋律模仿嗩吶的音色特征,第二段的旋律高潮則模仿敲打鑼鼓的聲音。當演奏者彈奏引子中的刮奏時瞬間將觀眾帶入了節日氛圍中,使其產生情感共鳴。

(二)《鬧元宵》音樂創作分析

1.樂曲本體結構

樂曲的整體結構可以被劃分成四段,分別是“引子、慢板、快板、急板”。其中,“引子”篇幅較為短小,僅有一行,是樂曲風格定調的開端,節奏較自由。開門見山,一個上行刮奏外加高音mi 和sol 的快速雙托作為開場,瞬間點明主題——“鬧”,奠定整個樂曲的基調,與主題段落形成有機整體,具有醞釀感情和預示內容的作用。同時,調動觀眾的積極性與注意力,引發觀眾的好奇心,使其對之后的樂曲產生遐想,發揮良好的互動作用。“慢板”一共可以被分為三個層次,其中第一層為敘事性樂段,整體速度比較慢,速度標記為1=54。這個樂段包含三個樂句,每句由八個小節的方整型樂句組成②,每一句都落在dol音上,基本在中音區域演奏,旋律較為平緩;第二層次與第一層次相比多了一定的裝飾性旋律,速度加快,情緒悠揚,強弱對比明顯,旋律基本在高音區域演奏;第三層次速度更快,為1=102,速度由慢漸快,附點節奏的加入使樂曲情緒在舒緩中多了些彈性,更富有趣味性。此處為了進一步烘托鬧元宵中的“鬧”,加入了左手掃弦且為琴碼左側掃弦,較為特殊。“快板”段速度同樣包括三個層次。第一層次速度為1=112,是8+4 的兩個樂句,樂句從此處開始便都落在sol 音上;第二層次速度上升為1=120,由三個6 小節的樂句與較多不規則樂句組成,與第一層次相比,樂句有明顯變短的趨勢;第三層次情緒進一步加強,模仿震耳欲聾的鑼鼓聲進行掃弦,起到承上啟下的鋪墊作用。整個快板速度不斷加快,音樂動機越來越短小,情緒越來越緊湊且大量使用按滑音,使得觀眾在不知不覺中已沉浸在喜氣洋洋的旋律中,并向高潮推進。“急板”另成一段。在急板前,樂曲主要為右手負責彈奏,左手負責按滑,而急板段左手移到了琴碼右側進行彈奏,形成雙聲部。左手旋律的加入擴充了織體厚度,使旋律空間感加強。本段速度為全曲最快,達到了1=174,富有強勁的節奏感與動力感,外加烘托氣氛的掃弦與刮奏,逐漸將樂曲推向最高潮。樂曲框架結構鮮明,由四個樂段的前后順序來看,不論是每一樂段內部或樂段與樂段之間,速度都逐漸加快,情緒不斷高漲,逐層遞進,表達出了明朗的音樂主題——“鬧”,以及簡單明了的音樂動機。后一段都是在前一段的旋律基礎上進行變奏、分裂,旋律均為單聲部。只有第四部分——急板,借助左右手旋律,增強了音樂表現力。

2.演奏技法處理與音樂表達

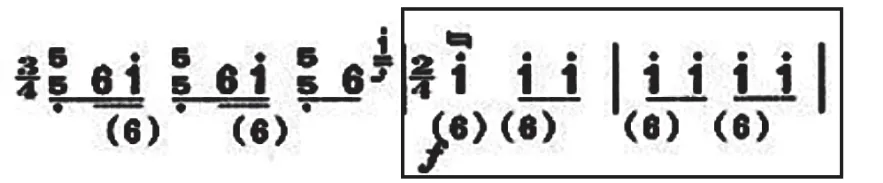

大指托劈搖指:由于河南“大調曲子”演唱中的咬字習慣,河南箏曲中的搖指需要突出音頭,以模仿其語言特點。這種搖指更能表現河南語言特色且增強樂曲的地域特性。(見譜例1)

譜例1:

譜例2:

游搖:指彈奏搖指時,邊搖邊移動,從左往右,由弱漸強,左手配合按弦。彈奏時需左右手同時協調,耳朵也需注意音準,當右手回到前岳山時,左手也需恰好完成按音一系列操作。游搖音色層次變化豐富,一般該指法常被用于情緒較為濃烈的旋律中。這個指法已發展為河南箏派的代表指法。(見譜例2)

速滑音:河南箏常見指法。右手彈后左手迅速按動該弦至需要的音高。音效模仿河南方言。(見譜例3)

譜例3:

剔指:中指反方向彈奏,比正向“勾指”更有力。剔指常與托指連用,一般在八度音交替出現時使用。但由于現在佩戴義甲方式的改變,該指法已較少使用。(見譜例4)

譜例4:

大指托劈:河南箏的大指托劈是靠大關節帶動,不同于山東箏的大指托劈。彈奏時應注意劈指力度應與托指力度一致。(見譜例5)

譜例5:

以上指法是曹先生在演奏中經過重復試奏,不斷精益求精、吸收百家所長后,研究出的一套獨特的彈奏技法,后逐漸發展為河南箏派的特定指法。

二、河南箏曲的傳承與發展

(一)河南箏曲的傳承

1.《鬧元宵》中的戲曲文化

河南地處我國中部,古時被稱為中州,河南箏也被稱為“中州古調”。河南箏派的形成離不開河南豐富的民間音樂土壤。河南箏樂可被一分為二,一種是由大調曲子逐漸演變來的“板頭曲”;另一種是融入河南民間音樂元素的創編型樂曲,《鬧元宵》屬于第二種。盡管《鬧元宵》屬于創編型樂曲,創作素材仍借鑒了民間戲曲音樂,多處引用了河南梆子的特色化旋律音組2-1-7(re-dol-si)。這個音組在《玉虎墜》《洛陽橋》等諸多豫劇劇目中普遍出現③,可以看作河南梆子音樂的旋律標志。(見圖表1)

2.河南箏中的方言文化

我國地域遼闊,并且形成了百花齊放的人文風俗,古箏在不同地區也形成了不同地域風格的古箏派別,這與當地的語音語調分不開。我國漢語普通話中的“陰陽上去”四聲調分別為āáǎà;河南語言學專家表示河南話中的“陰陽上去”四聲調分別是áàāà④。河南方言多用去聲字,而河南箏曲中經常使用下滑音,模仿其方言中的四聲調,表現出激昂潑辣的地域性格。下面以河南方言來舉例:

通過對比可以看出普通話抑揚頓挫四個聲調較為平均,而河南話更多使用第四聲調且習慣突出字頭,因而在演奏中常用大指托劈來突出咬字音頭。

(二)河南箏曲的發展與創新

1.新技法與舊曲的融合

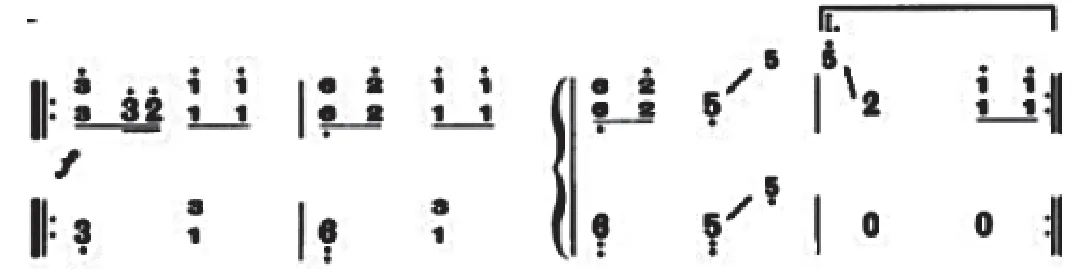

王中山,現代古箏名家。現為中國音樂學院教授,博士研究生導師,國樂系副主任。王老師不僅擁有高超的古箏技術,同時受到良好的民間音樂熏陶,加之扎實的音樂素養,擅彈奏也擅創作。王中山老師在第十三屆中國音樂金鐘獎晚會演奏的版本中增加了一段類似于急板的前奏,更進一步加強了情緒表現力,瞬間將觀眾帶入熱鬧且振奮人心的場景中。此外還在急板中加入了快速指序,速度比較快,速度標記為1=174,音符為短促密集的十六分音符,其意義在于更進一步烘托出“元宵佳節”中的“鬧”,點明樂曲的中心主旨,并且使舊曲與時俱進,增強了表現力與鑒賞性。(見譜例6、譜例7)

2.吸收和借鑒不同樂器特色及器樂體裁

王中山老師在風華國樂節目⑥演繹的版本中加入了鋼琴與木魚伴奏。鋼琴是歐洲18 世紀出現的新樂器,代表著歐洲音樂文化;古箏是中國自戰國時期出現的本土民族樂器,不同文化下的兩種樂器結合后碰撞出了新的和聲火花,這無疑又增強了古箏的表現力,使其更加富有“時代性”。木魚是具有中國特色的打擊樂器,在古時就常為宮廷音樂、昆曲以及民間音樂進行伴奏。木魚的加入使該版本的《鬧元宵》的民間特色進一步得到增強。在第十三屆中國音樂金鐘獎晚會與“箏強國音”古箏名家專場音樂會中,王中山老師與交響樂隊合奏演繹《鬧元宵》。通過該版本的演繹,中國民族樂器與西方交響樂隊有了新層次的交融,使原本的民間音樂音響變得更加恢宏。

譜例6:

(曹東扶版《鬧元宵》“引子”片段)

(王中山版《鬧元宵》引子前“前奏”片段)

譜例7:

(曹東扶版《鬧元宵》“急板”片段):

(王中山改編版《鬧元宵》“急板”片段)

三、結語

在傳承河南箏曲時,我們不僅需要學習指法技術,更應全面了解箏曲的創作背景、地域風格特征以及箏曲與民間元素的關系,在演繹與傳播河南箏曲時還可以適當融合現代優秀音樂元素與信息技術以推動古箏藝術的發展。

注釋:

①王珣.從地域文化角度看古箏流派的成因[J].中國音樂,2009,(04):147-152.

②萬文彥.新編河南箏曲《鬧元宵》的演奏詮釋.2021.中北大學,MA thesis.

③田寧.淺論古箏創作對戲曲音樂語匯的借鑒[J].黃河之聲,2017,(06):74.

④馬穎穎.河南方言音調在河南箏曲中的運用及影響[D].導師:楊紅.天津音樂學院,2017.

⑤曹依依.河南箏的演奏技法和特點——以曹東扶先生所作《鬧元宵》為例[J].樂器,2013,(08):61-63.

⑥央視網《風華國樂》欄目2021 年11 月15 日。