基于4C理念的高中英語閱讀教學

匡曼玉 鄭紅進 王 梓

4C 教學模式中的四個環節分別是:理解(Comprehensive)、文化(Cultural)、思辨(Critical)、創新(Creative)。下面,筆者以譯林版高中《英語》教材必修二Unit 3 閱讀板塊Alex Around the World為例,闡述如何運用4C 教學模式實踐英語學習活動觀,促進學生英語學科核心素養發展。該語篇話題為“節日與風俗”,主題語境為“人與社會”,語篇類型為兩則旅行日記。通過本節課教學,希望學生能夠獲取并梳理印度婚禮、里約狂歡節特有的風俗,對國外節日與風俗形成基本理解;能夠比較并闡釋中印婚禮習俗異同,感悟文化差異;能夠辨認出對比、暗喻等修辭手法并賞析其對表達語篇意義的作用;最后,能夠基于語篇體裁特征及中印婚禮異同,以Nadim 視角創作一篇旅行日記,描述參加傳統中式婚禮的經歷。

一、理解:聯系已有經驗與語篇,構建新知識結構

課堂伊始,教師呈現與語篇話題“節日與風俗”相關的外國節日的圖片引入語篇話題,并提問“Which country does each festival belong to?”讓學生猜測,之后教師介紹圖片中的節日。本環節旨在激發學生興趣,為語篇學習作鋪墊。

在學生說出語篇體裁及文體特征后,教師要求學生先找出旅行日記六要素“traveller,date,destination,purpose,activities,impression”中前四項要素,獲取直觀細節性信息;而后圍繞activities和impression兩個要素,重點展開理解類教學活動。依據教師提示,學生需將每篇日記劃分為三個部分,概括每段大意(見表1),把握旅行日志的文體特征。

表1 語篇段落大意

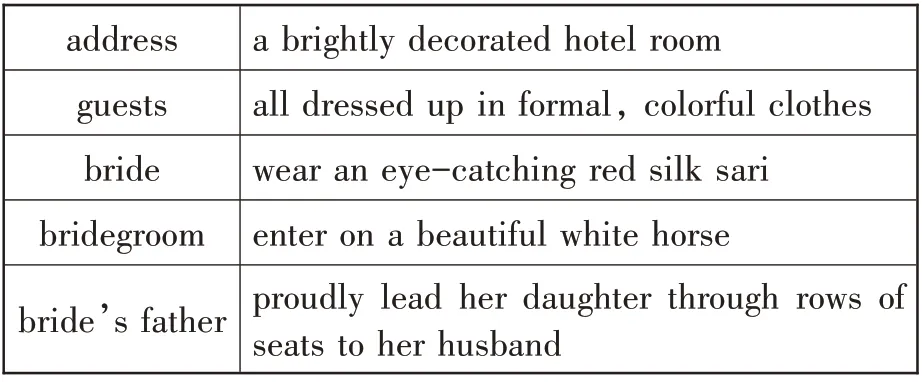

在表1 基礎上,教師組織學生對印度婚禮的流程排序,梳理語篇中關于印度婚禮的細節性信息,而后找出作者對印度婚禮場景、人物的描寫(見表2),并回答“What activities made a deep impression on Alex?”從而引入關于impression 的探究,教師提出問題“How did Alex feel about the Indian wedding? Use details in the travel journal to support your opinion.”引導學生從文中找出體現主人公旅行印象、感受的證據,培養學生的概括、歸納與論證能力。

表2 印度婚禮的細節

學習第二篇旅行日志時,同樣使用表格形式梳理巴西狂歡節中關于舞者、樂隊、人群的描寫,教師提出問題“What’s Alex’s impression of the Rio Carnival?”引導學生尋找語篇內容支撐自己的表達。

二、思辨:批判語篇思想,感悟語言魅力

學生批判性思維能力的培養,除對作者觀點及寫作意圖進行思辨外,還應包括思考作者是如何實現表達效果的。教師應引導學生品讀、鑒賞作者詞句選擇、修辭手法運用效果,辨析語言所傳達的意義。

第二篇旅行日志中對巴西狂歡節活動開始前、后的相同人物進行了不同的描寫。此時,教師可介紹對比(contrast)這一寫作手法,并引導學生感悟對比的妙處,開啟關于修辭手法的探究學習。教師邀請學生關注文中一句“The Carnival current carried us through the evergrowing sea of people.”描寫生動的詞(即sea),并闡述其對語篇意義表達所起的作用,而后教師引入暗喻(metaphor)這一修辭手法,鼓勵學生找出涉及暗喻修辭手法的句子,培養學生分析、歸納以及合作等能力。

三、文化:理解中外文化異同,堅定文化自信

思辨語言用法的精妙后,學生已獲取并梳理印度婚禮習俗、巴西狂歡節熱鬧景象的相關知識,對語篇有了較為充分的了解,如何由國外節日與風俗聯系中國節日與風俗、遷移至中國文化,成為下一階段的教學重點。此時,教師創設情境:Alex 邀請Nadim 國慶節到自己家鄉參加一場傳統中式婚禮。教師播放一段中式婚禮視頻,帶學生感受傳統中式婚禮的流程。視頻觀看后,教師提出問題“What’s the difference between Indian and Chinese wedding ceremony?”學生從視頻及已有經驗中總結中式婚禮的特點,比較中印婚禮異同。而后,教師提出問題“How do you understand‘Although our cultures are so different,the smiling faces are the same’?”進一步深化學生對中外文化異同的理解。

四、創新:遷移所學知識與技能,實現自主創新

基于視頻呈現的中式婚禮,著重梳理中式婚禮流程,教師帶領學生學會使用有關“梳頭”“拜天地”“敬茶”等表達方式。最后,依據所學,回顧游記文體特征,學生在此基礎上仿照語篇完成一篇旅行日記:以Nadim視角介紹中式婚禮的流程。隨后,教師組織學生開展小組同伴互評,并隨機選擇兩名學生的作品投屏呈現,請學生進行點評。以Nadim視角介紹中式婚禮,將語篇主題遷移至中國,讓學生用英語傳播中國文化、講好中國故事。在此過程中,學生可提升創新能力,堅定文化自信,提高跨文化溝通能力。