卵孢小奧德蘑菌株的拮抗及ISSR遺傳分析

連燕萍 趙光輝 吳振強 袁濱 柯麗娜 張志鴻

(1. 漳州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 福建漳州 363005;2. 福州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 福建福州 350014)

卵孢小奧德蘑 [Oudemansiella raphanipes(Berk.) Pegler & T.W.K.Young],也叫卵孢長根菇,商品名為黑皮雞樅,隸屬于真菌界(Fungi)、擔(dān)子菌門(Basidiomycetes)、傘菌綱 (Agaricomy cetes)、蘑菇目(Agaricales)、膨瑚菌科(Physalacri ceae)、小奧德蘑屬(Oudemansiella)[1]。一直以來,學(xué)者們對長根菇的分類分歧較大,曾將其命名為長根小奧德蘑(O.radicata)[2]。直到2015年,郝艷佳等[3]通過形態(tài)學(xué)和分子生物學(xué)相結(jié)合的方法,對長根菇進行了系統(tǒng)的研究,最終將其定為卵孢小奧德蘑(Oudemansiella raphanipes)。卵孢小奧德蘑在我國大部分地區(qū)以及國外都有分布,是一種偏高溫結(jié)實性的木腐菌,其子實體呈黑褐色,菌肉細嫩爽口,味道極鮮[4],當(dāng)前零售價較高,一般在 30~60元/kg。卵孢小奧德蘑子實體中蛋白含量很高,鮮味氨基酸的含量特別高[5],子實體和菌絲發(fā)酵液中含有多種藥用成分,其中長根菇素有降壓功效,長根菇多糖有抗氧化和消炎護肝等作用,具有極高的藥用價值,是一種極具應(yīng)用價值的珍稀食用菌[6]。目前卵孢小奧德蘑在我國多個省市地區(qū)均有種植。由于卵孢小奧德蘑在我國的栽培歷史短,從20世紀(jì)80年代初期至今僅有30年左右的時間,研究重點主要在菌絲培養(yǎng)、栽培技術(shù)和生物學(xué)特性等方面[7-8],在卵孢小奧德蘑菌株的親緣關(guān)系分析鑒定方面的報道極少,采用拮抗試驗和ISSR-PCR標(biāo)記分析相結(jié)合的方法對卵孢小奧德蘑菌株進行分析鑒定更為少見。隨著卵孢小奧德蘑種植范圍的擴大、種植面積的增大,在生產(chǎn)及試驗過程中菌種混雜、種源不清楚、同名異株、同株異名的問題漸漸出現(xiàn),而且品種退化較嚴(yán)重,優(yōu)質(zhì)菌種利用率低,嚴(yán)重制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此,本研究收集了15個來自國內(nèi)不同地區(qū)的卵孢小奧德蘑菌株,通過拮抗試驗和ISSR-PCR標(biāo)記分析對收集到的菌株進行分類鑒定及遺傳多樣性分析,以期明確卵孢小奧德蘑菌株的親緣關(guān)系,為卵孢小奧德蘑種質(zhì)資源保護、良種選育、雜交育種提供基礎(chǔ)依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 試材供試材料為15個卵孢小奧德蘑菌株,具體信息如下(表1)。

表1 供試的卵孢小奧德蘑菌株

1.1.2 試劑及引物Taq DNA聚合酶、dNTP、引物均購自上海生物工程技術(shù)服務(wù)有限公司,其他試劑均為進口或國產(chǎn)分析純試劑。

1.1.3 培養(yǎng)基PDA培養(yǎng)基:馬鈴薯200 g,葡萄糖20 g,瓊脂18 g,水1 000 mL,121 ℃滅菌20 min。

1.2 方法

1.2.1 拮抗試驗將供試菌株進行擴繁培養(yǎng),取菌齡相同的菌株進行試驗,按品字形將3個不同菌株接種到同一平板中[9],置于25℃恒溫培養(yǎng)箱培養(yǎng),待菌絲長滿后,觀察不同菌株間的拮抗反應(yīng)情況。試驗設(shè)置3個重復(fù)。

1.2.2 供試菌株DNA提取基因組DNA采用試劑盒法進行提取。

1.2.3ISSR-PCR分析ISSR引物篩選:選取能夠擴增出穩(wěn)定特異條帶的20條引物,對供試菌株進行擴增(表2)。

表2 供試菌株鑒定所用ISSR引物

ISSR-PCR擴增體系:在25 μL反應(yīng)體系中,引物1 μL、dNTPs 2 μL、Taq酶0.3 μL、Buffer緩沖液2.5 μL、模板DNA1 μL、ddH2O 18.2 μL。

ISSR-PCR反應(yīng)程序:94 ℃預(yù)變性5 min;94 ℃變性30 s,44~52 ℃退火45 s,72 ℃延伸90 s,35個循環(huán);72 ℃延伸 10 min。

ISSR-PCR擴增產(chǎn)物檢測:1.0%瓊脂糖凝膠(含0.5 μg/mL GoldviewTMDNA染料)電泳檢測。

1.2.4 數(shù)據(jù)分析供試菌株的拮抗試驗結(jié)果以NY/T 1845—2010為鑒定方法進行判斷。

ISSR分析是通過對擴增產(chǎn)物的分析,將出現(xiàn)的穩(wěn)定性條帶記為1,無條帶記為0,得到矩陣表,通過公式算出多態(tài)位點百分率P[10]。通過NTSYS-pc 2.0軟件進行聚類分析,得出遺傳聚類分析圖。

2 結(jié)果與分析

2.1 供試菌株的拮抗反應(yīng)分析

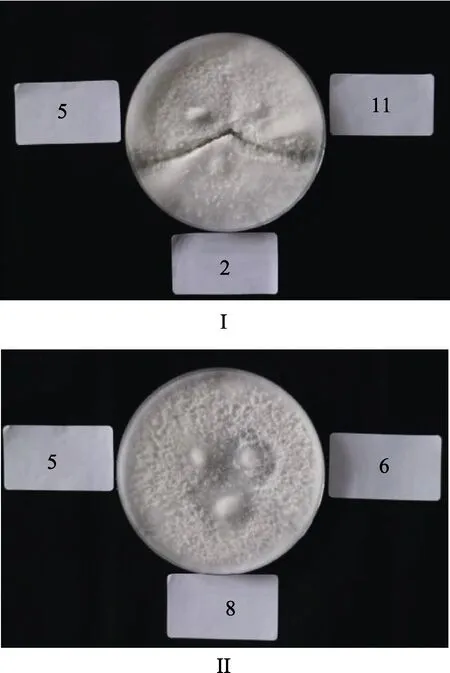

拮抗反應(yīng)分析是初步鑒定菌株差異的方法。若菌絲長滿后,菌株之間的菌絲無明顯差異、菌落交界處能融合,可初步鑒定為無拮抗反應(yīng);若菌絲長滿后,菌絲接觸區(qū)出現(xiàn)隔離拮抗線、溝壑狀、菌絲隆起或者產(chǎn)生色素帶等,則初步鑒定為有拮抗反應(yīng)。如圖1所示,菌株2與菌株5、11之間的拮抗反應(yīng)明顯,表現(xiàn)為溝壑狀,菌株5與菌株11的拮抗反應(yīng)表現(xiàn)為不明顯的拮抗線,菌株5、6、8之間沒有拮抗反應(yīng)。供試的15個菌株之間的拮抗反應(yīng)結(jié)果具有一定的差異,拮抗反應(yīng)結(jié)果見表3。從表3可以看出,有44組產(chǎn)生拮抗反應(yīng),61組沒有產(chǎn)生拮抗反應(yīng),其中菌株1與菌株2、3、14有明顯的拮抗線,菌株2、3、14 與其他菌株之間的拮抗線也非常明顯,均呈現(xiàn)為溝壑狀拮抗線。其他菌株之間的拮抗反應(yīng)不明顯,大部分菌株在平板上沒有拮抗反應(yīng)。

圖1 供試菌株拮抗圖

表3 供試菌株間的拮抗反應(yīng)情況

2.2 供試菌株的遺傳相似系數(shù)分析

遺傳相似系數(shù)通常用來度量群體或個體間的相似程度。樣本的遺傳關(guān)系越近,遺傳相似系數(shù)越大,反之相似系數(shù)越小[11]。試驗結(jié)果表明,15個供試菌株的遺傳相似系數(shù)在0.420~0.885,平均值為0.628;其中菌株2和菌株3遺傳相似系數(shù)最大,表明這2個菌株在這15個引進菌株群體中的親緣關(guān)系最近;而菌株6與菌株14遺傳相似系數(shù)最小,表明這2個菌株的親緣最遠。菌株2、3,菌株4、9,菌株7、8,菌株9、13,菌株11、12,菌株13、15之間的遺傳相似系數(shù)均≥0.75,遠大于平均值,表明這幾個菌株間的親緣關(guān)系相對較近;從遺傳相似矩陣數(shù)值(表4)分布可以看出,遺傳相似系數(shù)≥0.8占比2.9%,遺傳相似系數(shù)≤0.5占比3.8%,遺傳相似系數(shù)為0.7~0.79、0.60~0.69、0.50~0.59占比分別為19.1%、41%、33.3%,表明這15個菌株間具有一定的遺傳多樣性和較高的遺傳豐富度。

表4 相似性矩陣表

2.3 供試菌株的ISSR多態(tài)性分析

試驗選取能夠擴增出穩(wěn)定特異條帶的20條引物對卵孢小奧德蘑菌株進行ISSR擴增,分別為807、811、815、834、840、841、842、844、853、854、864、876、884、885、886、887、888、889、895、899。這20條引物對卵孢小奧德蘑菌株均能擴增出穩(wěn)定條帶,多態(tài)性條帶在11~24條,共擴增出357條穩(wěn)定性條帶,其中多態(tài)性條帶達329條,多態(tài)性比率為92.16%。圖2為引物864、884、899擴增供試菌株的指紋圖譜。

圖2 引物864、884、899對卵孢小奧德蘑菌株擴增的ISSR指紋圖譜

2.4 供試菌株DNA擴增圖譜聚類分析

卵孢小奧德蘑菌株DNA擴增圖譜聚類見圖3。從圖3可以看出,15個卵孢小奧德蘑菌株在相似性系數(shù)約為0.72水平時,可聚成7個類群:第1個類群為菌株1(山雞樅);第2個類群為菌株4(天華雞樅)、9(南昌雞樅)、13(南靖雞樅2)、15(武漢雞樅2);第3個類群為菌株5(建木雞樅)、7(Q002)、8(南靖雞樅1);第4個類群為菌株10(S雞樅)、11(中樅)、12(HP);第5個類群為菌株6(所雞樅);第6個類群為菌株2(分雞樅)、3(四川雞樅);第7個類群為菌株14(武漢雞樅1)。

圖3 卵孢小奧德蘑菌株ISSR多態(tài)性的聚類圖

供試菌株之間的遺傳相似系數(shù)在0.56~1.00,說明這15個菌株的遺傳相似性較高,基因來源較窄,其中菌株2、3的相似系數(shù)最高,為0.89,說明這2個菌株的親緣關(guān)系比較近。菌株9、13的相似系數(shù)達0.81,說明這2個菌株的親緣關(guān)系較近,但有一定的差異性,同時這2個菌株與菌株4的相似系數(shù)約為0.785,與同一類群的菌株15的相似系數(shù)約為0.725。第3類群的菌株7、8相似系數(shù)為0.77,與同類群的菌株5的相似系數(shù)約為0.735。第4類群的菌株10、11的相似系數(shù)約為0.79,與同一類群的菌株12相似系數(shù)約為0.74。菌株2、3和菌株14的相似系數(shù)約為0.61。第6類群的菌株2、3與第7類群的菌株14組成分支,與其他類群組成的分支的相似系數(shù)最小僅為0.56。

3 討論

人們最早通過菌落生長特征、子實體形態(tài)特征的不同來鑒別不同食用菌菌株,但由于所需周期長、易受環(huán)境和主觀因素的影響,難以鑒別形態(tài)差異不明顯的菌株[12-13]。拮抗試驗是在生理水平上的體細胞不親和性試驗[14-15],具有簡單、快速、直觀等特點,食用菌普遍存在體細胞不親和性現(xiàn)象,因此拮抗試驗常用來初步鑒定不同菌株間的遺傳差異[16-17]。研究表明,拮抗試驗中對峙培養(yǎng)的菌株在菌落交界處的菌絲可分為隔離型、隆起型、色線型、溝壑型4種[18]。在本試驗中,通過拮抗試驗,供試的15個菌株中,菌株2、3、14與其他菌株之間有明顯的拮抗反應(yīng),均呈現(xiàn)為溝壑型,初步說明菌株2、3、14與其他菌株的親緣關(guān)系比較遠。其他菌株之間的拮抗反應(yīng)不明顯,甚至沒有拮抗線,初步說明這些菌株的親緣關(guān)系比較近。

ISSR技術(shù)(Inter Simple Sequence Repeats)因具有穩(wěn)定性強、多態(tài)性好、嚴(yán)謹度高、重復(fù)性好、高效快速等特點,目前被廣泛應(yīng)用于食用菌種質(zhì)資源鑒定及遺傳多樣性分析等方面[19]。張介馳等[13]利用ISSR分子標(biāo)記,快速準(zhǔn)確地將黑木耳生產(chǎn)菌株有效地區(qū)分開。宋小亞等[20]通過ISSR標(biāo)記對黑木耳單核體菌株進行遺傳分析,發(fā)現(xiàn)各個擔(dān)孢子充分雜交或與某一親本相類似,從而反映出不同單核體菌株之間的遺傳變異。賈定洪等[21]利用拮抗與ISSR方法對香菇菌株進行鑒定,結(jié)果表明,ISSR技術(shù)能夠清晰區(qū)分2個菌株并量化出2個菌株間的遺傳差異。馮偉林等[22]利用ISSR技術(shù)篩選的11個引物對12個杏鮑菇菌株基因組進行PCR擴增并構(gòu)建指紋圖譜,發(fā)現(xiàn)ISSR技術(shù)能夠?qū)⑿吁U菇菌株聚為3個群,清晰地揭示出了12個杏鮑菇菌株間的遺傳關(guān)系。本試驗利用篩選到的20條引物對15個卵孢小奧德蘑菌株進行PCR擴增,ISSR分析結(jié)果顯示,DNA指紋圖譜多態(tài)性較高。結(jié)合相似性系數(shù)矩陣表,在相似性系數(shù)約為0.72水平時,將供試菌株分成7個類群,表明這15個卵孢小奧德蘑菌株具有一定的遺傳多樣性與差異。

前人研究顯示,雙孢蘑菇[11]、香菇[21]、杏鮑菇[22]、白靈菇[23]、靈芝[24]、真姬菇[25]、姬松茸[26]等拮抗反應(yīng)結(jié)果與ISSR分析或其他分子鑒定方法的分類結(jié)果相吻合,但也有少部分拮抗試驗結(jié)果與聚類分析存在差異。楊和川等[27]研究發(fā)現(xiàn),拮抗試驗不能完全準(zhǔn)確鑒定金針菇菌株的遺傳差異。趙淑英等[28]發(fā)現(xiàn),金針菇菌株的拮抗試驗結(jié)果與聚類分析結(jié)果有一定的差異。袁濱等[29]利用拮抗反應(yīng)結(jié)合ISSR-PCR鑒定11個灰樹花菌株,拮抗反應(yīng)與ISSR分析結(jié)果存在差異。本研究通過拮抗反應(yīng)試驗與ISSR分析鑒定15個卵孢小奧德蘑菌株,菌株2、3和菌株14與其他菌株之間的拮抗反應(yīng)強烈,菌株2、3和菌株14在聚類圖中分別單獨聚成一類,這表明,拮抗反應(yīng)與ISSR分析鑒定具有一定的一致性。同樣條件下,菌株1、6也分別單獨聚成一類,且與其他菌株之間的相似系數(shù)均比較低,但拮抗試驗表明,菌株1、6與大部分菌株均沒有明顯拮抗現(xiàn)象。拮抗結(jié)果中有44組產(chǎn)生拮抗反應(yīng),61組沒有產(chǎn)生拮抗反應(yīng),沒有拮抗反應(yīng)的組別較多,但是在聚類分析中菌株之間的相似系數(shù)均比較低,這說明拮抗結(jié)果與ISSR分析結(jié)果存在一定的差異,可能原因是拮抗試驗與菌種繼代培養(yǎng)次數(shù)或者培養(yǎng)基有一定關(guān)系,這也說明拮抗試驗只能為初步鑒定菌株提供參考,最終應(yīng)結(jié)合分子標(biāo)記技術(shù)等多種鑒定方法進行綜合分析評價。本試驗結(jié)果表明,供試的15個菌株的來源地與聚類分析結(jié)果相關(guān)性不明顯,出現(xiàn)不同地區(qū)來源的菌株聚為一類,說明這15個菌株的遺傳基礎(chǔ)相對集中,也可能在栽培與品種選育的過程中,出現(xiàn)了不同地區(qū)之間相互引種或菌株分離、親本雜交的現(xiàn)象。

本研究采用拮抗試驗與ISSR分子標(biāo)記相結(jié)合的方法來分析15個卵孢小奧德蘑菌株的遺傳多樣性,結(jié)果表明,15個菌株具有一定的遺傳差異與多樣性,其中菌株2、3關(guān)系較近且聚成一類,菌株1、6、14均單獨聚成一類,說明與其他菌株有較大差異,可作為品種選育的親本菌株。前人研究結(jié)果表明,利用多種分子標(biāo)記分析比單獨使用一種分子標(biāo)記鑒定的結(jié)果更準(zhǔn)確[30]。因此,后續(xù)可以考慮結(jié)合多種分子標(biāo)記技術(shù)進行驗證,為卵孢小奧德蘑菌株新品種選育和雜交育種提供依據(jù)。