四川省測土配方施肥成效及展望

范 麗,錢建民,黃耀蓉

(四川省耕地質量與肥料工作總站,成都 610045)

測土配方施肥是以土壤測試和田間試驗為基礎,根據作物需肥規律、土壤供肥性能和肥料效應,在合理使用有機肥料的基礎上,提出氮、磷、鉀及中、微量元素等肥料的使用品種、數量、時期和方法的技術,對提高農作物產量和品質具有重要意義。2005年中央一號文件提出“搞好沃土工程建設,推廣測土配方施肥”,拉開了我國測土配方施肥技術推廣的序幕[1]。四川省響應中央號召,十多年來,先后在174個縣、4.2萬多個村推廣測土配方施肥技術,累計技術推廣面積0.94億hm2,年均服務農戶數達1250萬戶,為全省糧食增產、農民增收、農業增效發揮了重要作用。

1 取得的成效

1.1 化肥用量得到有效控制,利用率得到提高,實現了節本增效

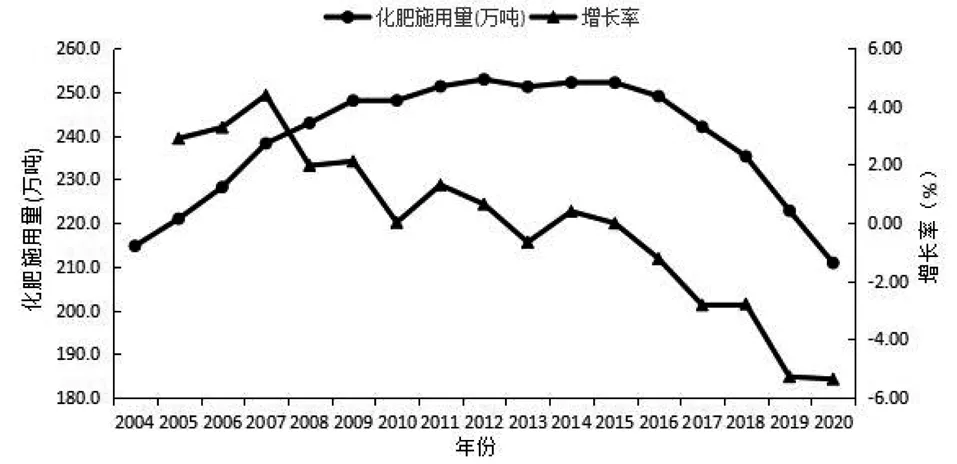

2005年以來,四川省化肥使用量總體經歷了由逐年增長到增速放緩再到負增長的發展歷程,年度增長率呈現先增后減趨勢(見圖1)。2005~2007年化肥使用量逐年增加,且增長率處于上升趨勢,由2005年的2.9%增加到2007年的4.4%。之后5年化肥使用量仍然逐年增加,但隨著測土配方施肥技術的廣泛應用,增長率開始逐年下降,由2007年的4.4%降低到2012年的0.6%。化肥使用量高點出現在2012~2015年,年均在250×104t(折純,下同)左右,且增長率基本持平,2016年起,在原農業部《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和原四川省農業廳《到2020年化肥使用量零增長行動實施方案》要求下,開展化肥使用量零增長行動,重點實施“提、推、調、改、替”五大技術措施,其中的“推”即是推廣測土配方施肥技術,實現化肥使用量零增長,且全省化肥使用量呈逐年減少態勢,2020年全省化肥使用量為210.8×104t,較2015年減少16.4%(數據來源:四川省統計局)。

圖1 四川省2004~2020年化肥使用量和增長率

通過測土配方施肥技術推廣,化肥使用總量得到有效控制,不合理施肥現象明顯減少,配方肥在農業生產中顯示出比普通化肥質量更可靠、配比更合理、效果更顯著的優勢。15年來四川省完成配方肥推廣使用面積4150.53×104hm2,全省主要農作物化肥利用率達40.1%,通過化肥使用總量的減少、化肥利用率的提高實現了農業節本增效。

1.2 化肥使用結構得到優化,使用方法趨于合理,改善了農田生態

2005年以前,農民一般按傳統經驗施肥,盲目性和隨意性大,普遍存在“三重三輕”的現象,即重化肥輕有機肥,重氮、磷肥輕鉀肥,重大量元素肥料輕中微量元素肥料,沒有因土因作物施肥。隨著測土配方施肥技術的推廣,各地通過開展肥料小區試驗、肥料校正試驗和示范片建設,讓廣大農民目睹測土配方施肥的實際效果,逐步懂得科學施肥知識,施肥觀念有所轉變,盲目施肥現象逐漸減少,氮磷鉀配合使用逐漸增多,配方肥、專用復混肥深受農民歡迎。全省肥料使用結構呈現了“控氮穩磷增鉀”的局面,有效控制了化肥用量的過快增長,氮磷鉀化肥使用比例由2004年的1∶0.39∶0.25,優化調整到1∶0.38∶0.34,更好地發揮了不同肥料在農業生產中的效益,使肥料資源配置更加合理。同時通過不同作物科學施肥配方,引導企業按方生產配方肥,促進了化肥生產與使用的對接、化肥資源的合理利用以及肥料產業結構的調整,復混肥料與單質肥料的使用比例由2005年的0.7∶1提高到1∶1。

2005年農戶調查表明,許多農戶只注重底肥的使用,忽視追肥的使用,致使作物生長后期出現脫肥現象,而且化肥撒施、表施現象普遍存在。目前,化肥使用方法得到很大改善,化肥穴施、條施比例逐漸增加,肥料基追比趨于合理。隨著現代農業不斷發展,提倡增施有機肥,設施農業中滴灌、噴灌設施配套不斷完善,水肥一體化技術應用面積進一步擴大,綠肥種植、機械施肥等施肥新技術推廣面積不斷加大,四川省有機肥年施用面積達到240×104hm2,機械施肥面積已達33.33×104hm2/年,綠肥種植面積近16×104hm2/年,水肥一體化面積達16×104hm2/年。通過測土配方施肥技術的推廣,基本改變了農民盲目使用和過量使用化肥的習慣,化肥表施、撒施 現象得到逐步糾正,肥料利用率逐步提高。據調查統計,測土配方施肥示范區減少不合理施肥量1~2kg/667m2(折純),實施測土配方施肥的作物長勢健壯,有的田塊和區域糧食作物減少農藥施用1~2次。提倡增施有機肥特別是秸稈大量還田,既有效控制了野外焚燒造成的大氣污染,又培肥了土壤,提高了耕地綜合生產能力。

1.3 化肥經營主體呈現多元化態勢,機制更加多樣化,提高了服務水平

隨著化肥市場的逐步放開以及基層供銷社的改制,主要依靠供銷系統銷售化肥的格局被打破,化肥經營主體呈現多元化態勢。當前,四川省肥料主要銷售模式有代銷、經銷、聯銷、直銷和代理等,占市場經營總額的90%以上,近年各地還出現了駐點直銷、連鎖經營、網上銷售等新型經營模式。近年來,四川省探索出了政府向經營性服務組織購買服務的運行機制,培育出大量新型經營主體和社會化服務組織,建立了以財政投入為導向,企業、合作組織和農民投入為主體的多層次、多渠道、多元化投入機制,到2020年底,科學施肥社會化服務組織達1036個。通過測土配方施肥技術的推廣使用,土壤肥料技術人員素質普遍提高,服務手段得到改善,示范推廣能力得到加強,技術服務水平普遍提升[2]。全省落實化驗室面積2×104m2,購置儀器設備1300余臺(套),基本具備了檢測分析大、中、微量元素條件,土壤肥料監測體系不斷完善和增強。建立了省級耕地質量數據管理中心,開發了測土配方施肥專家咨詢系統、觸摸屏配方查詢終端系統,具備了向適度規模經營的農業經營主體開展個性化測土配方施肥技術服務的能力,構建了“測、配、產、供、施”推廣技術體系。

2 存在的問題

2.1 農技推廣體系薄弱,測土配方施肥技術推廣難

經歷多輪改革,再加上基層輪崗頻繁,工作人員業務不熟、疲勞應付、工作積極性不高等現象明顯,技術推廣工作以購買服務形式開展居多。鄉鎮原有的農技、農經、獸防等站所陸續被撤并,人員、編制、待遇歸鄉鎮人民政府管理,90%以上的精力都是用在政府中心工作上,對推廣測土配方施肥技術力不從心。

2.2 技術覆蓋范圍不夠,測土配方施肥技術應用難

針對測土配方施肥技術研究主要集中在大田作物上,蔬菜、水果等經濟作物施肥指標體系仍未完全建立,科學施肥指導意見在實際生產中應用不足,信息化、便捷化精準施肥服務平臺和施肥專家系統開發應用不足,再加上清潔化農業生產模式相對復雜,環境友好型的新型肥料及設施設備成本較高,農民主動改變施肥方式的積極性不高等因素均造成技術到位難。

2.3 規模化程度不高,測土配方施肥技術到位難

四川是農業大省,2020年鄉村人口3870.1萬,居全國第一,人多地少、耕地地力水平低、農業生產以小農戶為主,加之留在鄉下從事農業生產的,大多年齡偏大、文化程度低,對測土配方施肥技術接受能力不強。作物施肥配方針對性強、使用范圍小,肥料企業按方生產配方肥的積極性不高,測土配方施肥技術物化產品少,客觀上制約了測土配方施肥技術入戶到田。

3 工作展望

3.1 優化頂層設計,加強合作合理分工

根據農業推廣、科研教學、企業各部門的特點和優勢,進行合理分工,優化測土配方的工作內容。省級管理部門應根據當前取土化驗、田間試驗、農戶施肥量調查等基礎工作的開展情況,針對性制定實施方案,補充空白數據,統籌安排實施。農業技術推廣部門應與農業高校、涉農企業形成合作關系,發揮其較強的人才優勢,推動技術推廣。農業高校擁有豐厚的教育資源,可以更為有效地使用先進的技術成果,對田間數據進行分析研究,修正施肥指標體系,制定不同作物的區域大配方,研究開發出更加精細化、便捷化的測土配方施肥指導系統,集成、提煉技術模式,各部門之間實現資源的互補與共享[3]。

3.2 升級技術手段,打通“最后一公里”

隨著近幾年農業基礎領域的研究和農村信息工程基礎設施的建設,GIS、遙感、傳感器等技術在農業中的應用,田間種植信息的采集維度更加豐富,效率也更高,測土配方施肥已不再是簡單的田間試驗研究[4]。想要進一步發揮測土配方施肥對農業生產的指導作用,整個測土配方系統需要結合信息時代的客觀技術優勢,以地理信息系統為依托,進行全新升級,打造完善的數字化測土配方施肥技術系統,進一步全面收集數據,包括土壤、作物、天氣狀況等,協助施肥調查,為后續工作創造基礎條件,進行綜合研判,為更多農業種植戶提供幫助,做出更加及時、準確、有效的決策[5]。

3.3 服務專業組織,豐富推廣手段

近年來,隨著土地流轉數量的增加,未來的土地經營者將會以種植合作社、農場主、農業種植大戶為主,他們對種植新技術的需求比小農戶更為迫切,同時對農業種植成本也更為關注。他們為了適應大規模、集中連片的種植,在選擇作物品種時可能會比較單一,而同一作物不同品種在氮磷鉀利用效率上存在著明顯的基因型差異[6],所以測土配方施肥技術在這些區域將會有更大的推廣空間。在推廣方式上,除了傳統的召集人員召開技術培訓會、印制發放宣傳手冊、張貼海報等,還可以利用現在新型信息共享平臺,如抖音、快手、微信公眾號等受眾多人們常用的平臺,通過小視頻、科普小文章的方式進行宣傳,將測土配方施肥的技術要點直觀地呈現出來,逐步引導農戶掌握技術要點,將技術落實到位。

3.4 加強農企合作,強化推廣體系

當前四川省農業技術推廣仍是由政府主導,并逐步向一主多元的農業技術推廣模式發展,經歷多輪改革之后,基層農技推廣體系不斷弱化,測土配方施肥技術推廣難度逐年增大。涉農企業作為農業推廣體系中的重要組成部分,是一股不可或缺的重要力量,擁有先進的管理技術、精良的設備以及服務理念,能夠更好地服務于小農戶,對農業推廣體系建設有著非常重要的作用[7]。下一步,省級管理部門應該加強農企合作,加大力度對涉農企業進行培育和資金支持,加強市場監管,引導全省建立科研、教學、涉農企業等多方合作的農業技術推廣平臺,充分發揮涉農企業在農技推廣中不可或缺的重要作用,大力推廣“企業+協會+基地+農戶”“企業+高校+農戶”“企業+政府+專家+農戶”等模式,同時依托涉農企業整合各方優勢資源,開展對農戶的測土配方施肥技術宣傳培訓,向農戶提供與所購買肥料產品相匹配的使用技術和服務,建立測土配方施肥技術推廣示范片區,促進測土配方施肥技術到村到組到田。