G85成渝高速縉云山隧道改擴建型式研究

李 波,李 強,陳學剛

(中鐵長江交通設計集團有限公司,重慶 401121)

0 引言

G85成渝高速公路,是我國早期建設的高速公路之一,是重慶市第一條高速公路,1990年開工,1995年正式運營,沿線經過成都、資陽、內江、榮昌、大足、永川、璧山、重慶主城等多個市區縣。隨著交通量的快速增長,G85成渝高速已不能滿足現行交通的需求,需改擴建為雙向八車道,在“成渝城市群發展規劃”“成渝地區雙城經濟圈”等一系列國家及地方戰略的背景下G85成渝高速公路重慶段進行改擴建迫在眉睫,而縉云山隧道改擴建成為全線的控制性工程,該文通過研究既有縉云山隧道改擴建型式,對相似工程提供參考。

1 項目簡介

縉云山隧道為雙洞4車道,由左右兩條平行直線隧道組成,中心間距50 m,長度分別為2 529 m和2 478 m[1],上行左隧道縱坡為1.3%下坡,下行右隧道縱坡為1.18%,縱向間距500 m設置緊急停車帶,左右隧道對稱布置,其間設人行橫通道,隧道建筑限界凈寬9.0 m,凈高5.0 m。隧道進出口洞門均為端墻式洞門,洞身為復合式襯砌,路面為瀝青混凝土,采用機械通風[2]。

2018年、2019年、2020年、2021年定檢技術狀況縉云山隧道均評定為2類,既有縉云山隧道存在輕微破損、但現階段趨于穩定,對交通安全不會有影響。

2 縉云山隧道改擴建新舊標準適用性研究

既有縉云山隧道原設計速度為60 km/h,建筑限界依據《公路路線設計規范》(JTG 011—84)、《城市橋梁、隧道設計準則》、專家評估、國家計委批復等綜合擬定,隧道建筑限界見圖1。

圖1 既有縉云山隧道主洞建筑限界[3]

通過對比新舊標準,既有縉云山隧道不滿足《隧道公路隧道設計規范》(JTG 26—90)60 km/h兩車道隧道建筑限界要求[4]、不滿足現行標準60 km/h、80 km/h高速公路兩車道隧道建筑限界要求[5],隧道二襯存在侵限。

3 隧道改擴建型式研究

對既有高速公路隧道進行改擴建,已成為在役隧道提質升級、解決不斷增長的通行量需求的重要途徑[6]。由于提質升級、需求通行量的不同,導致改擴建方案的型式較多,運營服務水平差異較大。按照對既有隧道的利用方式不同,將隧道改擴建比選方案分為3大類:原位擴建、利用既有隧道的改建與增建、不利用既有隧道的增建。

3.1 原位擴建組合型式分類

既有分離式雙洞四車道隧道擴建為八車道隧道時,可按下列標準分類(見圖2、圖3、圖4)。

圖2 方案一:2+2+2+2

圖3 方案二:2+2+4

圖4 方案三:4+4

原位擴建適用于隧道比例低的中短隧道。對于客車、貨車車型比例相差不大的路段,可滿足中、遠期公路服務水平的中、短隧道,采用“2+2+2+2”客貨分流方案較為合適;對于客車、貨車車型比例相差較大,中、遠期預測交通量增長較大的中、短隧道,“2+2+4”方案較為合適;對于臨近城市周邊,受規劃、城鎮現狀、征地等因素制約的中、短隧道,采用原位擴建“4+4”方案較為合適。

3.2 利用既有隧道的改建與增建型式分類

(1)當既有雙向四車道隧道技術標準滿足改擴建設計技術標準,既有隧道可直接利用。

(2)當既有雙向四車道隧道技術標準不滿足改擴建隧道技術標準,技術狀況滿足使用要求時,可將既有雙向四車道隧道調整為滿足改擴建技術要求的雙向兩車道隧道或供小客車行駛的雙向四車道隧道,作為單向行駛的雙洞兩車道隧道或分向行駛的雙洞兩車道隧道(見圖5、圖6、圖7)。

圖5 方案一:2+2+2+2[7]

圖6 方案二:2+2+4[7]

圖7 方案三:3+1+1+3

利用既有隧道的改建與增建適用于不提升車速、走廊帶唯一的高速改路。既有隧道設計速度與改擴建設計速度一致時,可滿足中、遠期公路服務水平的情況下,可采用“2+2+2+2”方案。既有中、短隧道設計速度與改擴建設計速度差不大于20 km/h,雙向交通量明顯不均衡時,可采用“2+2+4”方案。既有長、特長隧道不滿足改擴建技術標準,可采用“3+1(2)+1(2)+3”方案。

3.3 不利用既有隧道的增建型式分類

(1)當既有長、特長隧道技術標準較低,納入國省道、地方道路使用時,高速隧道需全部新建。

(2)改擴建高速按八車道標準建設時,可按下列標準分類(見圖8、圖9、圖10)。

圖8 方案一:2+2+2+2

圖9 方案二:2+2+4

圖10 方案三:4+4

對于客車、貨車車型比例相差不大的路段,可滿足中、遠期公路服務水平,可采用“2+2+2+2”客貨分流方案。對于進出方向交通量差異較大的路段,可采用“2+2+4”方案。對于臨近城市周邊,受規劃、城鎮現狀、征地等因素制約的隧道,可采用“4+4”方案。

4 成渝高速縉云山隧道方案比選

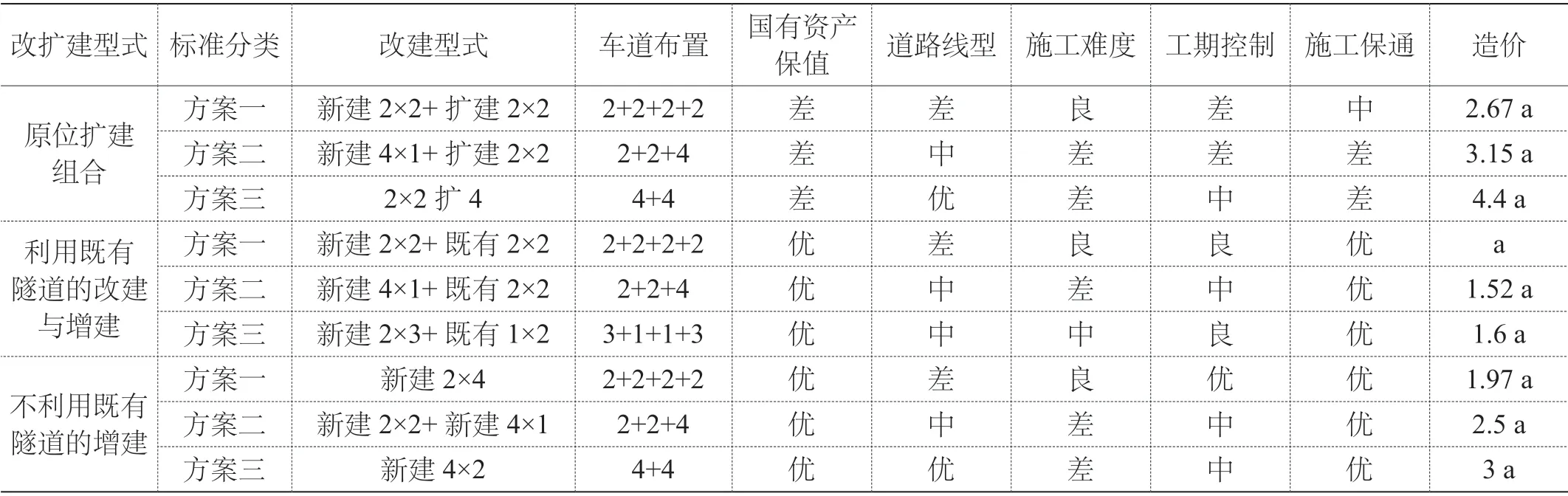

結合國內相關研究成果[6],結合成渝高速縉云山隧道實際情況,不同改擴建方案選型控制指標如表1所示。根據比選情況,不同型式方案各有優缺點,具體對比如下:

表1 縉云山隧道不同改擴建方案選型控制指標匯總

道路線性對比:方案一≤方案二≤方案三。

國有資產增值保值及施工保通:原位擴建方案<直接利用既有縉云山隧道;施工難度對比:方案一≤方案二≤方案三。

造價對比:方案一≤方案二≤方案三,縉云山隧道各比選方案造價差異較大,最大相差4.4倍。

5 結論

(1)通過對依托工程成渝高速縉云山隧道改擴建方案的比選,考慮既有隧道的利用和國有資產增值保值,提出將隧道改擴建比選方案分為3大類:對原位擴建、利用既有隧道的改建與增建、不利用既有隧道的增建方案(既有隧道編入國省道或地方道路使用)。

(2)考慮國內現有高速公路投融資模式,主要是政府投資或社會資本特許經營。社會資本特許經營權一般在30年,在特許經營到期前對既有高速進行改擴建,隧道主體結構設計使用年限為100年,改擴建時隧道設計使用年限還有70年,因此改擴建方案應先充分考慮既有隧道增值保值、綜合利用方案。由此提出將既有隧道增值保值、運營損失費用納入隧道建設造價進行比選。

(3)對于長、特長隧道采用原位拆除擴建,存在國有資產損失、運營損失費、工期偏長、造價高、交通組織難度大等不利因素,一般不推薦采用原位拆除擴建方案。

(4)既有高速完全利用既有隧道時,其整體造價雖然最低,但存在利用隧道的技術標準較低或達不到改擴建后的技術標準,特別是早期建設的長、特長隧道,技術標準低、臨近主城、現有和改擴建后中遠期交通量均較大,推薦優先考慮既有隧道編入國省道或地方道路使用,高速改擴建全部新建隧道。