流動人口族際通婚及其變遷趨勢研究

梁海艷

(曲靖師范學院 法律與公共管理學院,云南 曲靖 655011)

締結婚姻時,如果夫妻雙方的民族屬性不一致,則稱之為“族際通婚”。在大規模的人口遷移流動出現以前,各民族之間的交流也比較有限,因此族際通婚的機會比較少。有些民族為了維持民族傳統文化的純正性,直接規定本民族女性不允許外嫁,但是為了促進本民族的人口繁衍,允許外族女性嫁給本族男性。很長一段時期內,我國部分民族一直維持著這種“只許進,不許出”的不平衡的族際通婚結構。

因結婚而形成的姻緣關系是社會交往的結果。通婚而形成的社會關系圈子是衡量人際關系與群體關系的重要指標,不同民族之間的通婚率則是測量民族關系的重要尺度[1]。彌爾頓·戈登認為只有當兩個民族之間的語言能夠相通、世界觀與價值觀彼此認同、在法律面前和權力分配上大致平等、不存在偏見與歧視才會出現大規模的民族通婚現象[2]。當兩個民族之間的通婚率達到10%及以上時,他們的族群關系可以被認為是良好的,因為至少具備以下幾個條件才可能出現較大規模的通婚現象:相關人口文化程度比較高、族際之間沒有語言交流障礙、宗教信仰不沖突、不存在民族偏見與歧視,以及個體所屬群體或家庭對族際通婚不持反對態度甚至是擁有贊同態度[3]。隨著市場經濟在各個領域的滲透,基于民族經濟交往之上的社會交往日益頻繁,族際通婚也變得更為普遍。其優點主要有:族際通婚的夫妻,生育的孩子在民族身份上一般會選擇少數民族或者是人口數量較少的民族,這有利于人口較少民族的持續發展;同時,族際通婚大多屬于絕對的遠緣婚配,有利于提高后代身體素質和智力水平。不同民族之間的通婚水平可能由各民族的人口相對規模、居住空間形態(聚居/散居)、歷史文化傳統、語言溝通是否順暢、宗教信仰是否一致等因素共同決定[4]。中國是一個多民族聚居的國家,和諧的民族關系是人民團結、國家安定繁榮的重要基礎。

20世紀80年代以后,隨著我國戶籍制度的改革,人口遷移流動勢能得到了釋放,少數民族人口流動也越來越頻繁,在其流動過程中,民族交流、交往、交融程度逐漸加深,民族之間互動的頻度也越來越高,族際通婚是民族之間最高程度的融合,學界關于族際通婚的研究也越來越多。當前,我國族際通婚現象已經相當普遍,甚至有的民族族際通婚數量已經超過了族內婚。根據夫妻雙方的民族匹配性來看,族際通婚圈包括漢族與少數民族之間的通婚以及不同的少數民族之間通婚。相關研究發現,我國大城市(如北京市)少數民族人口的族際通婚大多源自人口遷移流動[5]。人口遷移流動首先使得族群間頻繁交往,從而實現外在形式上的融合;其次,進一步促進不同民族在生產、生活等經濟活動方面的融合,加強了語言、飲食等文化習俗以及民族心理、身份方面的認同感,使得族際通婚成為可能。族際通婚行為的發生與民族交往是一個逐級遞進的關系,通婚是民族融合的高級表現形式。20世紀90年代以后,我國出現了大量的族際通婚現象,如隨著外出務工人員的增多,佤族歷史上長期封閉的婚嫁格局逐漸被打破,與周邊民族之間的通婚現象越來越多,到2000年已經有39個民族同佤族通婚,其中多為佤族女性青年外嫁[6]。

通過文獻梳理發現,關于族際通婚的研究比較多,但是現有研究主要針對某個單一民族,針對多個民族的相關研究比較少;其次,現有研究絕大部分都是針對某一時點,針對不同時點的相關研究較少。本研究以流動人口為研究對象,分析了人口流動對族際通婚的影響。本研究可以彌補族際通婚的相關理論,也有助于進一步推動民族關系良性發展,具有學術研究價值和社會現實意義。

一、流動人口族際通婚現狀與特征

根據2017年全國流動人口動態監測調查數據,在流動人口群體中,族內婚是絕大部分民族的主流婚姻形式,少數民族流動人口的婚姻大多數以族內通婚為主(占比在50%以上),以族際婚作為補充(占比在50%以下)。但也有一些民族呈相反的特征,以族際通婚為主,族內婚比例反而較少,如蒙古族、滿族、瑤族、黎族、傣族等。2017年流動人口的族際通婚現狀如表1所示。

表1 2017年流動人口族際通婚現狀 %

從表1可以看出,流動人口族際通婚有三個比較明顯的特征:

第一,形成了以漢族流動人口為中心的漢族通婚圈。在全國范圍內,與漢族通婚的少數民族數量達到55個,也就是說每個少數民族都有人與漢族人通婚。在流動人口群體中也有類似特征。統計結果顯示,漢族流動人口以及諸多少數民族流動人口的通婚圈均以漢族流動人口為中心,形成了較為明顯的漢族通婚圈。這是由于漢族人口較多,在流動人口中也占比較大,所以其他民族與漢族人的交往概率較高。

第二,流動人口的族際通婚與族內通婚相互補充。流動人口中沒有一個民族不與其他民族通婚,不可能再出現完全封閉的族內通婚圈,即便曾經較少進行族際通婚的回族和維吾爾族,在人口大流動的時代背景下也發生了轉變,以更加包容的態度去接納其他民族的人口和文化。在前期調研中我們發現,無論回族的男性還是女性,基本都能夠接受外族異性作為自己的配偶,相互通婚的前提是“只要非回族的一方能夠尊重回族一方的生活習慣和宗教文化習俗”。族際通婚在以前可能難以得到認可,尤其是回族女性外嫁,但是現在的回族老人對回族青年的族際通婚也不再持強烈的反對態度,認為只要相互認同民族文化,族際通婚基本就不成問題。人們關于族際通婚的態度也是影響族際通婚的重要因素。相關研究也有類似看法,裕固族人民認為與其他民族通婚是一件非常好的事情,可以促使本民族的人口規模發展壯大,更重要的是裕固族與其他民族通婚可以改變族內通婚造成的人口血緣關系較近的狀況,有利于提高后代的身心素質,更有利于本民族發展[7]。社會正在發展進步,人們的思想觀念也日漸開明,不管是漢族還是少數民族,大多數人都認為婚姻幸福的首要前提是兩個人感情和睦,而非雙方屬于同一民族。

第三,個別民族的通婚圈仍具有較強的封閉性,與其他民族的通婚比例較低。涉及的民族主要是漢族、回族和維吾爾族。漢族流動人口通婚圈的封閉性主要與漢族人口規模大、在流動人口中占比高有較大的關系。回族和維吾爾族通婚圈的封閉性與這兩個民族的文化特點和宗教信仰有關。就回族來說,其特殊的飲食習俗和宗教文化在一定程度上增加了族際通婚的難度,比如回族人結婚一般需要男女雙方都是穆斯林,如有一方非穆斯林則需要其皈依伊斯蘭教,或愿意接受并遵守回族的風俗習慣,才能正式確定婚姻關系。維吾爾族的情況也類似,遵從著較為嚴格的教內婚規定。

二、人口流動與族際通婚的關系

根據流動人口結婚(初婚)時間與流動(初次流動)時間的先后順序,可以把流動人口劃分為兩個群體:即先流動后結婚群體和先結婚后流動群體(參照群體),然后比較兩個群體族際通婚情況的差異,初步探索人口流動與族際通婚的關系。目前國家衛健委已發布的流動人口動態監測調查數據中,2017年的相關數據中有流動人口第一次離開戶籍地的時間和初婚時間,但是在數據庫中沒有錄入相關的數據;2016年和2015年調查了流動人口初婚時間,但是沒有調查其第一次流動時間。所以,本研究使用了2014年相對較全的數據進行分析,具體統計結果如表2所示。

表2 人口流動與族際通婚的關系

表2的數據統計結果顯示,人口流動與族際通婚具有顯著的相關性,以人口流動時間為分水嶺,流動前結婚與流動后結婚人口的族際通婚情況具有顯著的差異。總體特征為:流動后結婚的人口比流動前結婚的人口族際通婚比例更高,可見人口遷移流動促進了族際通婚。未流動人口的擇偶范圍相對有限,在本民族內部擇偶的比例顯著偏高。由此可以得出結論,人口流動對族際通婚具有促進作用。為了更加詳細地對比人口流動對不同民族族際通婚情況的影響,接下來將進一步分析不同民族流動人口流動前結婚與流動后結婚的族際通婚變化情況,具體統計結果如表3所示。

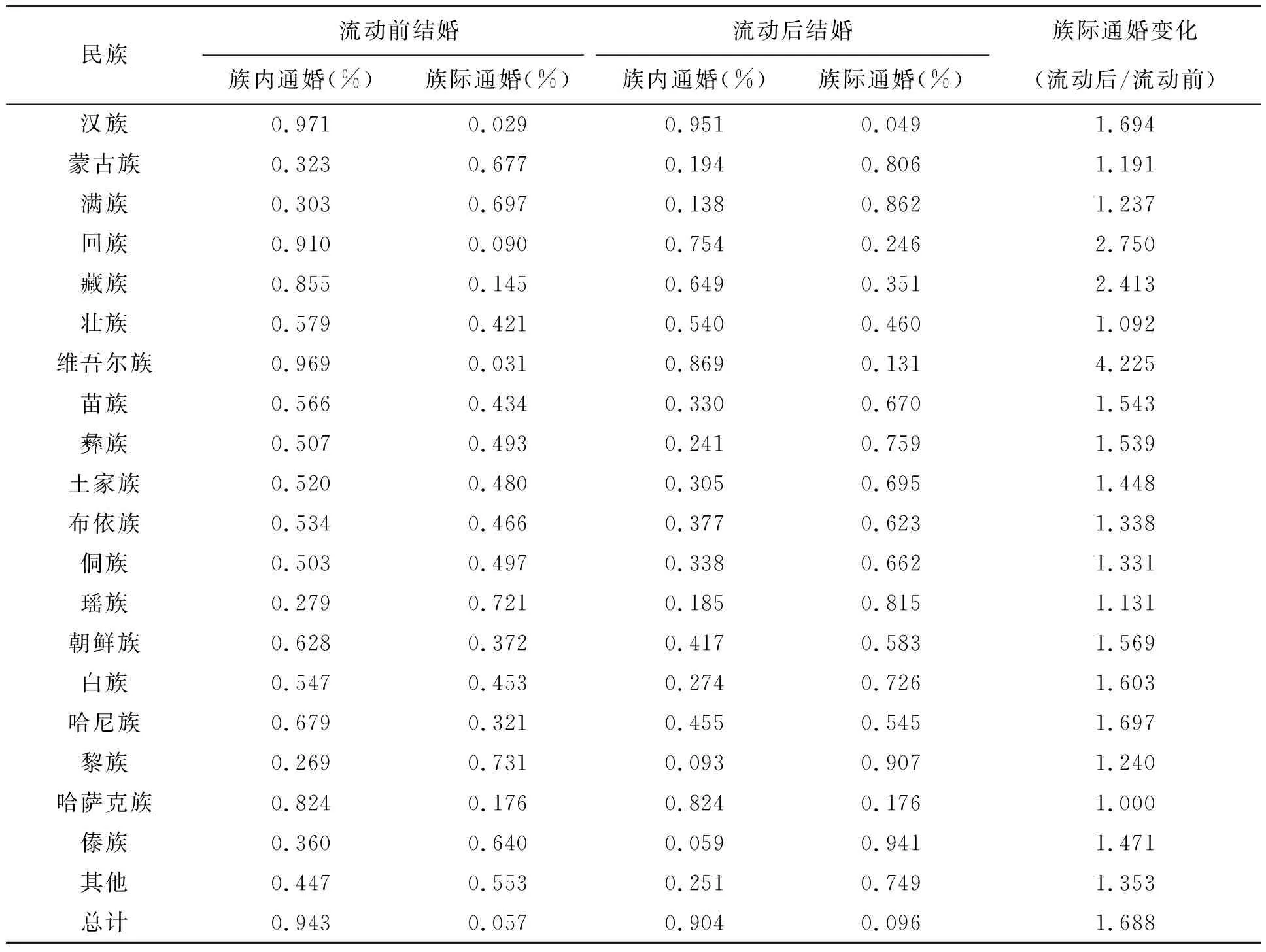

表3 不同民族人口流動前后族際通婚情況變化

表3的統計結果顯示,大多數民族流動人口流動之前結婚與之后結婚的族際通婚比例發生了顯著的變化,在被調查的所有民族流動人口中,只有哈薩克族的族際通婚比例沒有發生變化。由此可見,人口遷移流動對族際通婚圈的影響具有民族差異性。

有的民族族際通婚圈顯著擴大,如維吾爾族、回族和藏族,雖然這三個民族族內通婚特征比較明顯,但是經歷了人口流動之后,族際通婚的比例增加明顯。維吾爾族流動后結婚的人口族際通婚比例是流動前結婚人口的4倍多;回族流動后結婚的人口族際通婚比例是流動前結婚人口的2.7倍多;藏族流動后結婚的人口族際通婚比例是流動前結婚人口的2.4倍多。

有個別民族流動后與流動前結婚的人口相比,族際通婚情況沒有發生變化,如哈薩克族。其原因可能有三個:一是哈薩克族的流動人口樣本數量過少導致結果不穩健,因此還有待進一步調查和分析。二是哈薩克族流動人口外出后,可能大多數依然返鄉擇偶,在流入地與其他民族成婚的概率不高,人口流動影響的可能只是他們的擇偶標準、擇偶途徑和擇偶觀念等,對擇偶范圍的影響并不明顯。哈薩克族的宗教信仰直接影響其婚俗、家庭、生育制度等方面[8],哈薩克族的族際通婚率很低,排在中國55個少數民族的倒數第二位[9]。即便在婚姻自由的今天,哈薩克族和其他民族結合在現實中也很難得到本民族居民的認可[10]。因此,對于哈薩克族流動人口而言,外出流動只是改變了傳統的依靠“媒人介紹”的擇偶途徑,但是結婚的對象依然沒有發生明顯變化,通婚圈表現出明顯的民族內卷性特征。三是哈薩克族人的流動距離較短,大多在新疆跨縣流動,這樣的近距離流動在一定程度上也限制了哈薩克族流動人口族際通婚圈的擴展。

本研究基于族際通婚的視角進行分析,發現沒有一個民族在流動的過程中出現族際通婚比例下降的現象。由此可以得出結論,人口流動雖然對促進各民族族際通婚的作用強度不同,但作用方向基本一致,部分少數民族的封閉通婚圈也隨著大規模的人口遷移流動而被打破。由此可見族際通婚與人口流動行為具有密切的關聯,通過對比流動人口流動前與流動后結婚的族際通婚情況發現,人們有了流動經歷后,族際通婚比例顯著提高,這足以說明人口遷移流動對族際通婚產生的積極促進作用。如個案訪談1和個案訪談2的資料所示:(1)案例1、2都訪談于2021年7月,訪談地點位于LGH的家中。

【個案訪談1】LGH,男,漢族,云南省曲靖市五龍鄉人,1971年出生,文化程度為小學。2002年(31歲)結婚,這在當時其生活的地區已經算是很晚結婚的了,同齡人的孩子都已經小學畢業了。經過深入訪談后了解到,LGH非常能干且為人厚道,他20多歲的時候經親戚介紹了10多個相親對象,均為鄰村比較漂亮能干的姑娘,但是LGH眼光非常高,這些對象均不入眼。1999年,LGH一個外鄉的朋友為其介紹了一個壯族姑娘,見面之后雙方都比較滿意,于是LGH就帶著“妻子”回家舉辦婚禮。男方父母對這個兒媳不太滿意,因為當地有一種擇偶偏見,認為娶非本民族的老婆是沒有本事的表現。所以,LGH的父母并沒有精心操辦婚禮,只是舉辦了一個簡單的儀式。“結婚”后剛一個星期,“妻子”向丈夫要了1 000元的“彩禮”并戴著首飾聲稱要回娘家,此去就一直沒有返回。后來警察調查得知,“妻子”早已在其他地方結婚成家,LGH就這樣人財兩空。此事對LGH及其家庭帶來了較大的經濟損失和心理創傷。LGH于是決定到外面去闖蕩,又遇到了現在的妻子(YML),也是壯族,兩人相識半年后結婚了。訪談時LGH說道:“對現在的妻子還是比較滿意,畢竟自己30多歲才找到對象,雖然她結過一次婚,但是只要和和睦睦地在一起過日子,其他的都不重要,只要人家愿意和我長久地在一起生活就滿足了,兒子今年已經讀高中,女兒也上初中了。雖然現在年紀大了,身體也不好了,但是再堅持幾年,等兩個孩子結婚成家后就好了,也算是家庭圓滿了。”

【個案訪談2】WHB,男,漢族,1990年出生,云南省曲靖市羅平縣人,中專文化。他初中畢業后進入云南省昆明市一所職業技術學校讀書,讀了兩年就瞞著父母輟學跑到江蘇打工。WHB在江蘇打工期間認識了云南楚雄的一個老鄉(LWY)。LWY,彝族,1992年出生。兩個青年在遠離家鄉的工廠里上班,又是老鄉,具有親密的地緣關系,在工廠里兩人相互依靠、相互照應,慢慢開始戀愛并同居懷孕。2012年底兩人決定回家辦酒席結婚。在訪談時WHB談到,其母親對他找的媳婦不太滿意,因為自己是漢族,卻娶了少數民族女孩,但是后面得知LWY已經懷有身孕,還是尊重了兒子的意愿,同意兩人結婚。現在WHB和LWY生了一兒一女,而且LWY做事麻利,又懂禮貌,其婆婆早已消除了偏見,接納了這個外族兒媳,婆媳關系融洽,夫妻恩愛幸福。

以上兩對族際通婚案例中主人公的結婚對象都是在外出流動過程中結識的外族人,人口流動使得不同民族人口有了更多的社會交往機會,為大量未婚青年提供了更廣闊的擇偶平臺。在生活中,類似于上述案例中的族際通婚現象非常多,隨著人們對族際通婚偏見的消除,越來越多的人接納了族際通婚的事實。接下來,將對流動人口的族際通婚變化情況和趨勢進行分析。

三、流動人口族際通婚變化趨勢

改革開放以來,我國少數民族地區的社會經濟發生了翻天覆地的變化,社會轉型與變遷深刻影響各民族之間的日常交往。總體上,形成了一個以漢族為中心,包括各少數民族在內的大族際通婚圈,以及幾個地方性的小族際通婚圈,這種族際通婚的格局是我國各民族人口長期交流融合的結果[4],具體如表4所示。

表4 我國各民族的族際通婚率順位表 %

續表4 %

續表4 %

族際通婚不僅具有當代“瞬時效應”,促進了通婚者雙方所屬民族之間的交往與聯系,還具有較強的后代“延遲效應”。族際通婚延遲效應主要通過子代的代際傳承來實現,當兩個不同的民族通婚時(包括“漢族-少數民族”“A少數民族-B少數民族”通婚兩種情況),絕大多數夫妻都會選擇人口數量較少的民族作為其子女的民族身份。因此,族際通婚夫妻的子女,其民族選擇在一定程度上影響著某個少數民族人口規模的發展變化,進而可能對下一代的族際通婚產生影響。族際通婚具有穩定的代際傳承“延遲效應”,父母一代為族際通婚,子女一代族際通婚的可能性也會更大。不同民族的族際通婚率差異較大,且不同民族族際通婚情況的變化趨勢也不一樣,2010—2017年中國各民族流動人口的族際通婚占比及其變化情況如表5所示。

表5 各民族流動人口族際通婚占比及其變化情況 %

關于種族和民族關系的研究是一個重要的學術命題,也是一個非常重要的社會現實問題。因為一個國家的民族關系和種族關系都是社會治理的重點,而族際通婚情況恰好可以從一個側面反映民族關系。1985年美國威斯康星大學的G.D.Sandefur 和T.McKinnell兩位教授在他們的一篇文章中提出了一個測量族際通婚的量化指數,學術界將其稱之為“Kappas指數”[11]。其具體涵義是指一個民族族內婚的占比,取值在0~1之間,若Kappas指數取值為0,則表示該族群該性別的已婚者全部與外族通婚;若Kappas指數取值為1,則表示該族群該性別的已婚者全部是族內婚,沒有出現與外族通婚的情況。族內通婚指數的具體計算公式如下:

(1)

(2)

Kappas通婚指數計算的依據主要立足于研究大規模的族際通婚時必須考慮的兩個重要因素:第一個因素是各族群人口的相對規模,第二個因素是該族群的人口性別結構。通常某個民族的族內通婚指數是分性別計算的。其中,公式(1)計算的是某個地區A民族男性族內通婚指數,公式(2)計算的是某個地區A民族女性的族內通婚指數。算式中,K(A男)表示本地區A民族男性的族內婚指數,K(A女)表示本地區A民族女性的族內婚指數,N表示本地區所有民族(A、B、C、D……) 已婚夫妻的總對數,nA-A表示本地區A民族的族內通婚對數,nA已婚男表示本地區A民族的已婚男性人數,nA已婚女表示本地區A民族的已婚女性人數。

根據公式(1)和公式(2),利用2010—2016年全國流動人口動態監測調查數據,分性別計算19個民族的族際通婚指數變化情況,具體統計結果如表6所示。

表6 2010—2016年各民族分性別的流動人口通婚指數情況

根據流動人口通婚指數(Kappas)的計算結果,2010—2016年大部分民族不管是男性還是女性流動人口的通婚指數(Kappas)呈下降的趨勢,說明大部分民族流動人口族內通婚趨勢在減弱,族際通婚的趨勢在增強。隨著人口遷移流動,不同民族人口相互交流、交往、交融,相處機會增多,因此族際通婚的趨勢不斷增強。流動人口動態監測調查數據的統計結果也顯示,部分民族的通婚指數(Kappas)也出現了增加的趨勢,這說明這些民族流動人口的族內通婚趨勢增強。就男性流動人口來說,更多選擇族內通婚的主要是維吾爾族、布依族、白族和哈薩克族,上述四個民族的通婚指數在2010—2016年期間呈增強的趨勢;就女性而言,主要是回族、藏族、維吾爾族、哈薩克族和傣族,以上五個民族的女性流動人口在2010—2016年期間的通婚指數在增加,說明這些民族的女性流動人口的族內通婚趨勢更加明顯,族際通婚圈沒有隨著人口遷移流動發生顯著性的改變。

民族之間的基本差異深植于人們的群體認同觀念之中,從而使人們把周圍的人群區分為“本族”與“他族”兩類,族際婚姻就意味著把一個“他族人”吸收進了“本族”。正因為如此,族際通婚通常并不被本族群認為是通婚者的私事,除了個別案例之外,只有當兩個民族人口頻繁交往、大多數成員能彼此接受對方的文化習俗等,才有可能出現較多通婚現象。

四、小結與討論

隨著我國人口大規模遷移流動,越來越多的未婚流動人口在流入地與異性相識、相戀并最終走入了婚姻的殿堂,將不同民族的人口融聚在一起。少數民族人口在流動過程中,也使不同民族之間互動的深度、廣度不斷加深和擴展,互動頻度也越來越高,族際通婚是不同民族之間最高程度的融合。流動人口族際通婚具有三個比較明顯的特征:一是形成了以漢族流動人口為中心的通婚圈;二是流動人口族際通婚與族內通婚相互補充;三是個別民族的族際通婚圈仍具有較強的內聚性。此外,人口流動與族際通婚具有顯著的相關性,流動前結婚的群體比流動后結婚群體的族際通婚比例高,人口遷移流動在一定程度上促進了跨民族通婚。隨著文化交流與社會融合發展,族際通婚趨勢也越來越明顯。本研究計算了流動人口的通婚指數(Kappas)后發現,大部分民族流動人口族內通婚趨勢在減弱,族際通婚的趨勢在增強。

族際通婚與民族關系并不是單向影響關系,而是雙向作用的關系,一方面族際通婚可以增加民族間的交往,進而改善民族關系;另一方面,民族關系的改善反過來又會對族際通婚產生“回饋效應”。良好的民族關系一旦形成,便進一步為族際通婚提供了便利條件和良好的社會環境,從而使一個民族的擇偶范圍不再局限于本民族范圍之內,通婚圈逐漸擴展,族際通婚成為一種較為普遍的婚姻模式。而不同民族間的婚姻關系一旦連接起來,反過來也會對民族關系產生廣泛而深刻的影響,通過婚姻這一紐帶促進不同民族成員在血緣上交融、文化上相互了解,民族認同感進一步加強等,從而在根本上促進民族關系的良性發展,促進更廣泛的族際文化交流與傳播,加深各民族的感情。各民族廣泛通婚,相互融合,為消除民族隔閡、增進民族團結奠定了重要的基礎[12-13],更有利于鑄牢中華民族共同體意識。