以《我們的雙耳》為例設計5E教學模式

◇何喜珍(上海:上海市嘉定區普通小學白銀路分校)

5E 教學模式源于美國科學課程,前身是伯克萊大學的兩位學者Atkin&Karplus 提出的“學習環”模式,包括探索、發明和發現,后來又修改為探索、概念介紹和概念應用,這一模式的理論基礎是皮亞杰的發生認識論。隨著科學教育改革的深入、建構主義等學習理論的滲透,1987年,美國生物學課程研究所(BSCS)在“學習環”模式的基礎上,在前面加上初始階段,在后面加上對學生的評估,演變成5 個階段,即吸引,探究,解釋,遷移和評價。因五個環節的英文首字母均為“E”,故稱為5E教學模式。

2022年版《義務教育科學課程標準》(以下簡稱“新課標”)指出,“科學課程旨在培養學生的核心素養,為學生的終身發展奠定基礎”。新課標倡導“設計學生喜聞樂見的科學活動,創設愉快的教學氛圍,保護學生的好奇心”;鼓勵“以探究和實踐為主的多樣化的學習方式,讓學生主動參與、動手動腦、積極體驗”;重視“構建素養導向的綜合評價體系”,改進結果評價,強化過程評價,探索增值評價。5E 教學模式的五個階段,與新課標的課程理念相契合,其理論基礎和操作流程非常符合義務教育科學課程的特點。本文以《我們的雙耳》一課為例,基于5E 教學模式進行教學設計,闡述5E 教學模式在小學科學教學實踐中的實施方法和建議。

一、基于5E教學模式設計教學流程

《我們的雙耳》是五年級第二學期自然第三單元“感知外部世界”的第二課。本節課是在第一課《眼睛的作用》的基礎上,認識人的聽覺器官——耳。在四年級時,學生已經學習了物體振動產生聲音、聲音有大小和高低之分、振動幅度的變化會改變聲音的大小等知識,本節課是在此基礎上,進一步認識人耳的結構以及雙耳聽到聲音的過程。本節課通過觀察模型、拼耳朵拼圖來認識人耳的結構,通過自制人耳結構模型,模擬耳聽到聲音的過程,使學生自主建構科學知識,從而提升科學學科核心素養。

二、基于5E教學模式的教學實施方法

(一)吸引:創設問題情境,激發學生學習興趣

吸引是5E 教學模式的第一個環節。在這一環節中,教師通過創設真實的問題情境吸引學生的注意力,激發其好奇心,同時明確本節課的學習主題和要解決的問題,從而帶動學生主動參與探究實踐。教師可以從學生熟悉的生活現象入手,合理利用周圍教學資源,采用科學的提問形式,帶領學生在問題的驅動下實施主動探究。

在《我們的雙耳》教學中的吸引環節,教師組織學生進行聲音“猜一猜”活動,利用多媒體播放生活中常見的聲音,讓學生猜一猜這是什么發出的聲音。通過這一環節,學生能夠迅速集中注意力,認真聆聽,積極參與。接著教師進一步引導,提出本節課的驅動性問題:“我們的耳朵有怎樣的結構?它是怎樣幫助我們聽到聲音的?”學生在這一問題的驅動下,以高投入的狀態繼續開展后續的學習。

(二)探究:倡導動手實踐,建構學生認知模型

探究是5E 教學模式的中心環節,也是科學課堂教學的重要組成部分。在探究環節中,教師要充分研讀教材,優化實驗過程和實驗步驟,鼓勵學生進行自主探究學習,還要注重引導、觀察和聆聽,為學生提供必要的支持和幫助,發展學生的科學思維,營造和諧、民主的學習氛圍。

在《我們的雙耳》一課中,教師設計了以下兩個探究活動:

探究1:人耳的結構。

教師引導學生觀察人耳結構仿真模型,初步認識人耳的結構;通過拼耳朵結構拼圖,讓學生練習正確擺放人耳各部分的位置;最后通過視頻,使學生進一步認識人耳各部分的結構特點。

探究2:制作模型,模擬人耳聽到聲音的過程。

教師為各小組準備以下實驗器材:兩端開口的硬紙筒、氣球皮、一根細的棉線(一端綁有輕質泡沫)、雙面膠布。播放事先錄制好的制作步驟視頻,指導學生用這些實驗器材制作人耳結構功能模型。

制作完成之后,小組成員利用自制的模型進行實驗:一位學生水平拿著硬紙筒,使輕質泡沫貼著氣球皮,接著對著硬紙筒開口的一側大聲發聲,其他學生觀察氣球皮處輕質泡沫的變化。可以看到,輕質泡沫隨著人的發聲而不斷振動。

(三)解釋:自主歸納總結,促進學生知識內化

解釋是5E 教學模式的關鍵環節。在這一階段,學生已經獲得了相關的實驗數據或者實驗事實,教師要引導學生對相關的現象、數據進行分析解釋,促使學生將事實證據抽象化、理論化,由感性認識上升為理性認識。教師可以組織小組內、小組間相互研討、補充、糾錯,為學生搭建自主學習的平臺。通過傾聽了解學生的思維困惑,敏銳地抓住學生的獨特觀點,幫助學生建構科學概念,促進知識內化。

在《我們的雙耳》教學中的解釋環節,實驗結束之后,教師組織學生交流實驗結果,討論產生這樣實驗結果的原因。接著教師引導小組成員結合人耳的結構,討論自制模型中的“硬紙筒”“氣球皮”“輕質泡沫”分別模擬的是人耳的哪部分結構(分別模擬的是耳道、鼓膜、聽小骨)。待學生找到自制模型和人耳結構各部分的對應關系之后,再結合實驗過程和實驗結果,就很容易理解人耳聽到聲音的過程了。注意要先讓學生嘗試說出其中的科學原理,教師再進行點評、糾正,最后歸納總結。

(四)遷移:拓展認知維度,發展學生科學思維

遷移是5E 教學模式的提升環節。在遷移環節中,學生運用新知識解決新情境中的問題,既能檢驗學生對于知識的理解程度,又能促使學生對概念深度學習,提升學生的思維能力。教師可以創設新的問題情境,拓展科學概念的基本內涵,發散學生的思維,培養學生靈活運用知識的能力,也可以提供新的認知素材來開闊學生視野,拓展已有的認知維度,提升學生的認知水平。

在《我們的雙耳》教學遷移環節中,教師向學生展示熟悉的詩句“不敢高聲語,恐驚天上人”“路人借問遙招手,怕得魚驚不應人”,并提問:從科學的角度如何理解這里的“高聲語”“遙招手”?說明鼓膜的振動幅度與哪些因素有關?學生結合已有的知識儲備以及本節課新學到的知識,能夠說出“高聲”對應的是聲音比較大,“遙”對應的是距離比較遠,由此說明聲音的大小和遠近可以影響鼓膜振動的幅度。接著教師繼續引導學生做出猜想:距離相同時,聲音越大,鼓膜振動幅度越大;大小相同時,距離越近,鼓膜振動幅度越大。不同小組就不同的猜想,利用控制變量法設計實驗方案,有助于發展學生的科學思維能力和探究實踐能力,提升科學學科核心素養。

(五)評價:重視過程評價,提高學生探究動力

評價是5E 教學模式的最終環節。實際上,評價貫穿科學教學的全過程。5E 教學模式重視過程評價,將關注點放在考查學生的學習效果方面。教師可以采用學生自評、同伴互評、教師點評、紙筆測試等多樣化的評價方式,從多個維度記錄學生的課堂參與度和課堂表現,同時根據學生對課堂教學的評價不斷調整和改進教學模式。

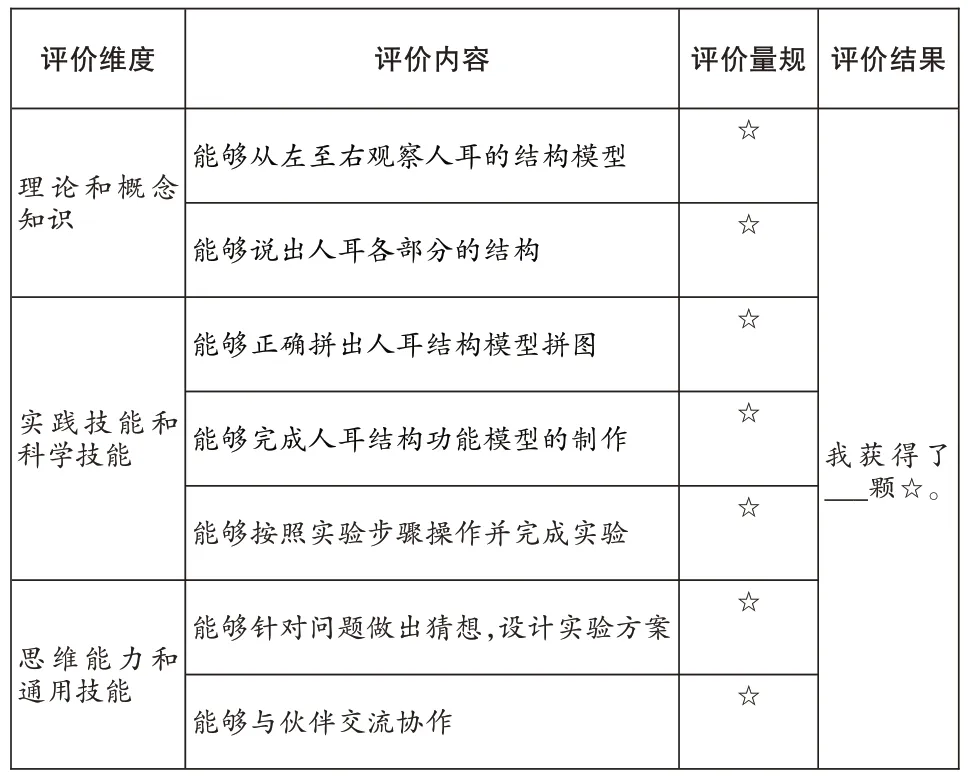

在《我們的雙耳》一課中,教師利用“教學過程評價表”(如表)讓學生進行自我評價,在課堂教學過程中,綜合運用課堂觀察、教師點評等評價方式,促進“教—學—評”一體化。

《我們的雙耳》教學過程評價表

三、關于5E 教學模式在小學科學教學中應用的思考和建議

當前,5E 教學模式在生物教學中的應用已經比較廣泛,在化學、物理教學中的應用也在不斷深入,但在小學科學教學中的應用還處于起步階段。從內容分析來看,5E 教學模式與新課標科學學科核心素養的要點有很多共通之處,且從已有的研究成果來看,5E 教學模式能夠有效促進學生自主構建科學概念、應用科學知識、提升科學思維水平,是一種能夠提升學生科學學科核心素養的教學模式。

需要指出的是,雖然5E 教學模式與新課標的課程理念非常契合,但這并不代表它適合所有的小學科學教學內容。實踐發現,以下三類教學內容和5E 教學模式具有較高的適切性:一是核心概念類知識,例如,各種各樣的地形、地殼運動等,這類知識難度不大,只要教師稍作指導,學生就可以自行歸納整理,適合自主學習;二是實驗類知識,包括驗證類實驗和探究性實驗,例如,糖類的檢驗、探究影響摩擦力大小的因素實驗等,整個過程既能鍛煉學生的動手能力,又有助于培養其科學探究的思維和能力;三是科學、技術與社會教育類知識,例如,傳染性疾病、合成新材料等,這類知識強調科學、技術與社會三者之間的相互影響,能夠使學生正確認識和處理有關科學技術與社會關系的問題,適合運用5E 教學模式開展課堂教學。

此外,在教學實踐過程中,教師還要靈活運用5E 教學模式的各個環節,切忌生搬硬套。例如,探究、解釋、遷移環節可在教學過程中反復使用;猜測、假設也是科學探究的重要過程,可以引入并豐富5E 教學模式;評價方式要結合具體的教學內容,可線上、線下相結合,課堂、課外相結合等。