簡析鋼琴改編曲《云南民歌五首》的創作風格與演奏詮釋

【摘 要】近年來,我國多位作曲家選取具有地方特色的云南民族民間曲調為素材,運用多種作曲技法,創作出具有民族韻味的鋼琴改編曲,郭教授的《云南民歌五首》就是其中的一首成功典范。本文筆者先對郭教授鋼琴作品概況進行介紹,后圍繞五首云南民歌改編鋼琴作品的創作進行討論,探究其藝術特征,同時結合筆者自身鋼琴學習經驗,在相關文獻資料的協助下,對云南民歌五首的演奏特點進行簡要分析,從個性化視角探究民歌鋼琴改編曲發展。

【關鍵詞】云南民歌五首;創作風格;演奏詮釋

【中圖分類號】J624.1 【文獻標識碼】A 【文章編號】1007—4198(2023)23—150—03

一、鋼琴改編曲《云南民歌五首》

在半個世紀的創作生涯中,郭教授創作的鋼琴音樂作品內容豐富、題材廣泛,具有濃郁的民族化風格與極高的藝術價值。主要作品有20世紀50、60年代根據民歌、戲曲、器樂、歌曲改編的鋼琴曲,如《新疆舞曲》《春到農舍》《喜相逢》《打靶歸來》等;根據古箏曲《戰臺風》,與劉詩昆、劉莊合作改編的鋼琴協奏曲《戰臺風》;在傳統民間音調基礎上,加入部分西方作曲技法而創作的鋼琴作品,如《云南民歌五首》《四首小品》。

改革開放初期,國家大力支持音樂文化的發展,中國原創鋼琴事業的音樂題材和音樂風格都趨于多元化發展。云南由于其得天獨厚的地理位置與人文風情,擁有寶貴的民族特色音樂文化資源,彰顯著濃郁的地域風格,郭教授由此為創作源泉,在中國傳統五聲調式的基礎上加入現代創作手法,探索新的鋼琴民族和聲調式思維,推進了我國鋼琴音樂民族化的進程。

《云南民歌五首》創作于1984年,當時郭教授灌制一套中國民歌與鋼琴樂隊相融合的唱盤,其中一張主要以西南音樂的云南民歌為主,分別根據少數民族的民歌《我的情人比誰都美麗》《森林之歌》《桅子花開白又白》《春天來啦》《催眠歌》,在原汁原味的保留原民歌曲調的基礎上,配以西方和聲織體,分別改編成《比誰都美麗》《夜林》《梔子花開》《春舞》《催眠歌》等五首主題鮮明、短小精致的鋼琴曲,展示了不同民族的民俗風情。

二、《云南民歌五首》的音樂分析與演奏詮釋

(一)《比誰都美麗》

《比誰都美麗》這首鋼琴曲,音樂素材來自云南少數民族哈尼族民間歌曲《我的情人比誰都美麗》。原民歌是一首典型的情歌,共18小節,三段曲式,上下句結構。旋律舒緩,自由流暢,真摯的贊美了情人美麗的容貌,描繪了一位哈尼族青年對戀人的愛慕之情。

此曲為五聲羽調式,音樂結構縮減為二段曲式,第二樂段為第一樂段的變化重復,整體更為緊湊。旋律上基本保留了原民歌的旋律音調,第6小節與第12小節分別是對原民歌旋律的擴展,拉長了樂段結構,表達了意猶未盡的情緒。和聲上左右手多采用空四、五度音程連續進行,豐富了織體的立體性與層次感,將民間音樂特有的民族意境在西洋樂器上很好的體現出來。采用多種節拍(四三拍、四四拍、四五拍)交替使用,增加了音樂韻律的變化,使得音樂的節奏更加自由。

尾聲以極不協和的小二度倚音潤色,增添了作品的和聲色彩,使人回味無窮。

樂曲為抒情的慢板,是哈尼族青年內心情感的流露,彈奏時內心要跟隨音樂歌唱,使聲音聽起來優美連貫。兩個樂段分別以p與pp演奏,整體力度層次起伏不大,演奏時需運用手指控制好音量,并作出相應的對比。樂曲左右手基本為雙音彈奏,演奏者需加強彈奏雙音的技巧,使其下鍵非常整齊,并用手指勾勒出外聲部旋律線條,使原民歌音樂色彩表現出來。踏板可以根據樂句的變化,每小節更換一次,若每小節最后一拍出現低聲部音程時,應調換踏板,并將踏板延續到下一小節。(見譜例1)

(二)《夜林》

鋼琴改編曲《夜林》是根據云南苗族民間歌曲《森林之歌》改編。苗族具有豐富的民族民間音樂文化,民歌主要有山歌、婚俗歌、酒歌、敘事歌等,舞蹈主要有有蘆笙舞、板凳舞、銅鼓舞等,具有“能歌善舞”的民族特性。《森林之歌》表現了青年男女通過歌唱與舞蹈來表達內心無限的思念與傾慕。原曲由四個方整對稱的樂句構成,作曲家保留了原民歌的主題音調。

此曲為單三部曲式結構,其中A樂段變化重復出現一次,全曲可分為A樂段(1—6小節)、A1樂段(11—18小節)、B樂段(23—30小節)、C樂段(35—46小節),調式調性分別為D徵—降D徵—B徵—D徵。和聲上,旋律音調以單音形式出現,還原了原民歌的音樂主題,伴奏織體編配大量的相同節奏的三度音程交替出現,變化音(降D、升C)的加入增添了和聲音樂的色彩。四個樂段之間由連接句相連,分別為連接1(7—10小節)、連接2(19—22小節)、連接3(31—34小節),連接句以二三度疊置音程,在高八度音區重復出現,以對比性材料推動樂思的發展。

樂曲為輕巧的快板,速度為每分鐘138拍,高聲部為單聲性主題旋律,低聲部為三度織體伴奏,彈奏時應做好左右手力量分配,突出旋律將原作品的主題音樂準確的表現出來。整體上做好力度層次的起伏,四個樂段分別以mf、p、f、pp陳述,頻繁轉換運用不同的力度,表達了作品歡快明朗的音樂風格。連接句都為二音連線,注意運用手腕力量橫向轉移,做出小樂句的語氣感,同時需彈奏出sf與p的對比。(見譜例2)

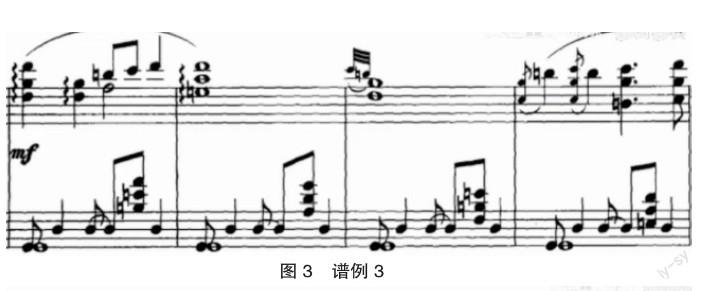

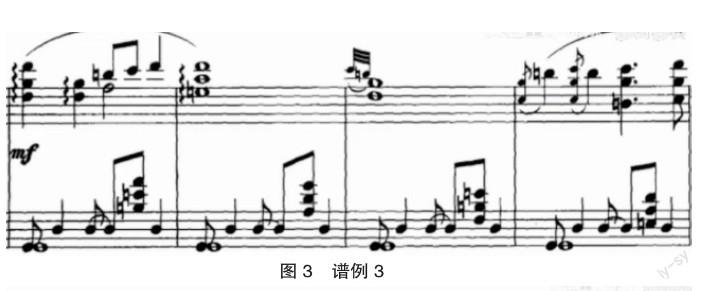

(三)《梔子花開》

鋼琴曲《梔子花開》創作取材于苗族民歌《枙子開花白又白》,梔子花的花朵為白色,象征著純潔、永恒、真誠的愛情。原民歌由四個樂句、八段歌詞構成,曲調清新明快,歌詞樸實自然,具有濃郁的民族風格與地方特色,描繪了苗族青年男女之間無限眷戀的愛情。

作品《梔子花開》是一首有引子、連接句、尾聲的單一部曲式,A樂段(5—18小節)完全再現了原民歌的旋律音調,A1樂段(23—32小節)為A樂段的縮減重復。作曲家將原民歌中四二拍的節奏律動整體擴充為四四拍,加上中低聲部的持續主音與切分節奏固定音型連續進行的襯托,塑造了一個優美、典雅的音樂形象。和聲上大量運用了空四、五度音程與和弦,模仿了民族音樂中空靈、雋秀的音響效果,突出了鋼琴作品的民族化風格。此曲還使用了多種形態的裝飾音技法,如單倚音、雙倚音、琶音和弦等,對線性五聲旋律進行裝飾潤色,將傳統音樂的民族意蘊巧妙地表現出來。

樂譜開始處速度標記為每分鐘58拍,是Andante行板的速度,情緒較安靜,注重內心情感的歌唱流動性。彈奏貫穿全曲的切分節奏伴奏織體時,應以均勻的速度,中間長音采用既深入又不噪雜的觸鍵方法,運用手腕的力量轉移,將婉轉優美的背景音樂推送出來。運用手指力量可將裝飾音彈奏的輕巧、靈動,表現了青年男女之間美好、含蓄、純真的情感。踏板可采用“音后踏板”,每小節之間調換一次,使低聲部第一個長音延續保留,高聲部旋律清晰干凈,烘托出飄渺、連貫的音樂氣氛。(見譜例3)

(四)《春舞》

彝族民歌音域廣闊,具有豐富的文化內涵與藝術底蘊。第四首《春舞》以滇南彝族民間音樂《春天來了》的曲調作為主旋律,原民歌節奏型以前短后長為主,唱詞由四個長短不一的對比性樂句構成,并伴有大量的襯詞,曲調帶有濃郁的民族風情,表達了彝族人民對于春天的贊美與歌頌。

作品是帶有一小節引子部分的單三部曲式,A樂段(2—11小節)中三、四樂句是對一、二樂句的完全重復,A1樂段(12—19小節)由主題旋律的變奏手法改編,B樂段(20—25小節)、C樂段(26—34小節)分別由原民歌的第二部分材料與襯詞材料改編。郭教授在作品中多采用二度、四度、五度音程豐富單聲部旋律的和聲音響,并且通過多次轉調增加了樂曲的調性色彩。低聲部僅采用三個二度音程交替斷奏貫穿全曲,勾勒出熱烈、跳躍的舞蹈節奏律動。高聲部以連奏、斷奏為主,尤其是B樂段,小樂句與跳音交替出現,展現了歡快、活潑、逗趣的音樂風格。

《春舞》相比于前三首樂曲,音樂情緒活潑,速度較快,低聲部持續斷奏的二度音程,彈奏時應保持手指第一關節的力量集中,動作幅度不宜過大,固定手位保證跳音的準確性,以短促、有力、結實的音色表達了人們迎接春天喜悅歡騰的心情。高聲部以持續進行的雙音音程推動樂思的發展,彈奏時手掌前方需固牢,不能松散,聲音要有穿透力,同時做好樂句之間的強弱對比性,干凈利落的演奏出似春天來了生機勃勃、充滿活力的色彩。從B樂段開始,右手出現在高低音區不斷轉換,雙手交叉彈奏的音樂,應提前做好準備,保證速度的一致性。(見譜例4)

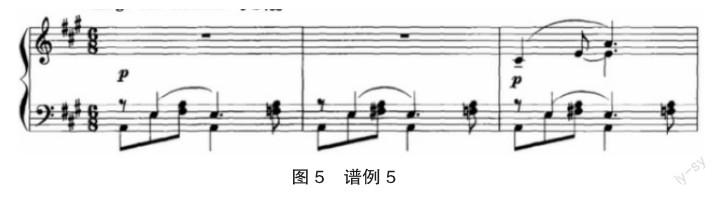

(五)《催眠歌》

鋼琴曲《催眠歌》創作取材于云南哈尼族的同名民歌,原民歌是媽媽哄孩子睡覺的催眠歌曲,曲調舒緩平和,充滿了對孩子的關愛與期盼。兒歌歌詞與他們的生活息息相關,敘事性強,曲調朗朗上口,極富地方特色。原曲共有5句長短不一的樂句,作曲家準確的再現了原民歌的旋律音調與節奏特點。

《催眠歌》是《云南民歌五首》中的最后一首,是帶有引子、尾聲的單一部曲式結構,調式調性為七聲宮調,根據原民歌唱詞單樂段可分為a、b、c、d、c1五個樂句。引子(1—2小節)由低聲部搖曳的六拍子律動感引出主旋律,把聽眾帶入安靜、朦朧、甜美的意境中。樂曲右手主旋律在高聲部與中聲部先后交替出現,體現了作品的多聲性特點;左手低聲部在固定律動感的框架下,采用空五度分解音型附帶增減音程(如增減四度、增減五度)、特性音程的交替。節拍采用八五拍、八六拍、八七拍、八九拍等多種節拍的交替出現,節奏變化而自由,力度層次多以mp、p、pp等記號陳述,速度較緩慢,旨在描寫嬰兒在搖擺的搖籃里,聽著媽媽輕撫、親切的吟唱聲中進入美夢的情景。

樂曲為安靜的廣板,音樂舒緩,左手在彈奏奠定全曲基調的分解和弦時,應采用柔和的指肚觸鍵,手臂、手腕帶動指肚,彈奏出延綿不斷的背景音樂。右手旋律在高中聲部交替出現,彈奏時應把旋律線條拿出來單獨練習,以便熟悉旋律走向,右手在彈奏多聲部音樂中要求突出旋律聲部,且運用手腕的力量轉移彈奏出連貫而歌唱的音樂。為了迎合樂曲安靜、甜美的音樂性格,踏板建議一小節更換一次,一小節內若有兩個樂句,可根據樂句調換踏板,使聲音連貫而不混濁。(見譜例5)

三、結語

身兼鋼琴家、作曲家、教育家于一身的郭教授通過深入挖掘多姿多元的少數民族音樂文化,以特色民間曲調為音樂主題,在最大限度還原原作的基礎上,采用創新型調性、頻繁轉換節奏節拍、豐富和聲色彩等鋼琴技法,使鋼琴這件西洋樂器更好的“說中國話”,推動了中國鋼琴音樂民族化進程的發展。通過對五首作品的分析與探究,使我在演奏時可以更準確的把握作品的民族風格與藝術內涵,作為一名高校教師,有義務傳播中國鋼琴本土音樂文化,弘揚中國優秀傳統民間音樂,為我國民族文化屹立在世界之林貢獻綿薄之力。

參考文獻:

[1]任紅軍.傳統與現代的融合——郭志鴻《云南民歌五首》研究[J].曲靖師范學院學報,2017(2).

[2]曹馨予.郭志鴻新疆風格鋼琴作品研究——以改編伊犁民歌兩首為例[J].黃河之聲,2022(18).

[3]唐愛民.王建中鋼琴改編曲《云南民歌五首》的音樂特點與演奏分析[D].南昌:江西財經大學,2022.

作者簡介:賈瑞娜(1988—),女,漢族,山西運城人,2013屆碩士研究生,運城護理職業學院就職,研究方向為音樂方向。