會展活動的風險分析與應急機制構建

余芳菲

(廣州工商學院 廣東廣州 510850)

當前,學術界和行業領域普遍從廣義角度來理解“會展產業”的內涵,即MICE,包括會議(Meeting)、獎勵旅游(Incentive Tour)、Conferencing(大型企業會議)、節事活動(Events)和活動展覽(Exhibition)[1]。由于會展活動具有人員密集、空間限制等特征,給現場安全管理和應急事件處置增加了難度。臺風、火災、爆炸、人員踩踏等意外事故會給展會活動帶來負面影響甚至使活動停滯。過往,學術界對會展產業的研究大多是圍繞其如何提高展會經濟效益,加強展館建設、展會推廣策劃與城市營銷等,忽略了眾多非經濟因素對會展活動造成的影響,如展館的人文環境、參展的安全性及可信賴度,還有天氣、火災、治安等突發公共安全事件的沖擊[2]。本文將以2022年舉辦的深圳碳中和產業博覽會為例,探討構建會展活動風險分析與應急機制構建。

1.1.2 經濟因素

會展業作為第三服務產業,深受舉辦國家和城市整體經濟狀況的影響。只有經濟快速發展、產業體系完備、人均收入增長、消費市場繁榮的社會,才能帶動會展活動蓬勃發展;而經濟衰退、通貨膨脹、利率變化等則可能增加會展活動的風險。深圳是國內四大一線城市之一,城市GDP全國排名第三、廣東省內排名第一,2022年的經濟增長速度雖然有所放緩,但新能源、醫藥制造、電子信息等優勢產業增速仍保持較高,大力拉動了經濟增長。中央經濟工作會議提出要“保持穩增長、促改革、調結構”,實行積極的貨幣政策和財政政策,經濟形勢穩中向好。

1.1.3 社會因素

目前,在“碳中和”新能源產業領域,深圳市低碳發展已經取得了顯著成績。深圳是全國首批“低碳省市”試點城市、碳交易試點城市、可持續發展議程示范區,單位GDP碳排放量躋身全球先進城市行列,率先實現了城市公交和出租車輛電動化,地鐵網絡、城際鐵路加緊建設,綠色建筑發展快速,為成功舉辦“碳中和”博覽會奠定了良好的社會氛圍,“綠色環保”理念深受當地群眾認可和支持,展會面臨的社會風險較小。

1.1.4 政策因素

一般情況下,展會活動是否能順利舉行有賴于公安、消防、交通、衛生等眾多部門的支持與配合;政府相關部門在活動期間需要到現場檢查,一旦發現險情立即處理;當發生突發公共事件時,必須聯動相關的公安、消防和醫療部門搶救險情。展會由中國貿促會主辦,主題聚焦“碳中和”產業,屬于

1 會展活動風險分析

1.1 宏觀風險

分析會展活動的宏觀風險,可以從政治因素、經濟因素、社會因素、政策因素與自然因素五個方面展開,把握會展活動風險的整體情況。

1.1.1 政治因素

會展活動是人流、物流、資金流高度密集的活動,對外界環境安全要求極高,在戰亂頻繁的國家或地區,不可能有長期、穩定的會展活動。深圳正在建設中國特色社會主義先行示范區,政府廉潔高效,努力構建公平、透明、寬松的營商環境。社會和諧,政策支持,會展活動所處的政治環境較好。國家大力扶持發展的新興科技產業,可以獲得當地政府部門的許可與支持,面臨的政策風險較小。

1.1.5 自然因素

深圳地處北回歸線以南,屬亞熱帶海洋性氣候。深圳在12月的平均溫度是13℃~22℃,處于旱季,降水較少,氣候溫和,日照時間長,發生臺風、暴雨等自然災害類突發事件的概率較小。

1.2 微觀風險

分析會展活動的微觀風險,可從會展場館風險、會展組織風險、會展服務供應商風險、現場群眾風險四個方面展開,把握會展活動風險整體情況。

1.2.1 會展場館風險

會展活動的常見舉辦場地包括展覽館、會議室、室外展區和周邊環境,其風險源往往來自這些建筑物的規劃和建設。會展場館的設計師和施工方須保證建筑設計布局的安全性,確保不發生任何安全事故;會展活動組織者須組建安保團隊,對所有進入展館的人員做好嚴密的安全檢查工作,通過開展日常巡邏和電子監控設備掃除場館周邊的潛在治安隱患,維護場館內部和周邊區域的治安環境,保障參加展會活動人員的人身和財產安全。

1.2.2 會展組織者風險

會展組織者主要包括會展活動的主辦單位和承辦單位,組織者必須對可能發生的突發事件進行預測,并做好相應的應急預案;提前預測參加活動的人數,并評估由此可能帶來的風險;嚴格遵守相關法律法規,落實對知識產權的保護工作,保障參展單位和個人的知識產權不被侵犯;如果有參展單位需要對展臺進行加建或改造,督促其辦理臨時搭建許可證,督促施工安全,落實建筑安全防范責任;在信息時代,會展活動組織者還須提防網絡安全風險,組織網絡工程師給服務器建設防火墻,維護參展機構及人員的信息安全。

1.2.3 會展服務供應商風險

會展服務供應商包括餐飲服務企業、物流運輸企業、旅游接待企業和酒店住宿企業等,共同為會展活動的順利運營提供協助與支持。他們亦在各自的業務范圍內承擔安全責任,例如,餐飲服務企業須保證食品衛生安全;物流運輸企業須保證展品準時安全、完好無損地送達目的地;旅游接待企業和酒店住宿企業須做好安保工作,以防入住賓客的財物被盜,共同承擔展會活動的安全責任。

1.2.4 現場群眾風險

當公共突發事件發生時,如火災、集體食物中毒或群眾踩踏事件,會展活動現場群眾往往處在被傷害的弱勢位置,因此是被保護對象。會展活動組織者應在展館現場派發應急安全手冊,把關鍵的應急訊息如火災發生時的緊急逃散路徑、人員受傷后的急救措施告知每位參與活動的群眾,引導他們參與現場應急救援工作,減少可能帶來的傷亡。此外,還可以引入保險公司,通過保險公司提供的保障服務,為會展活動主辦方和承辦方分擔和轉嫁風險。

1.3 會展風險整體分析

1.3.1 定性分析:SWOT分析法

在識別和描述會展風險后,我們需要對會展活動風險進行整體評價與分析。進行會展風險的整體評價分析,可以用定性分析法和定量分析法。本文選用SWOT分析法對會展風險進行定性分析。

(1)Strength優勢:① 主辦單位有中國貿促會,會展活動組織經驗豐富,有足夠能力應對展會突發公共應急事件;②展會舉辦場館是2019年建成的深圳國際會展中心,展館建筑體樓齡新,設備先進,出現建筑物和設備老化故障等問題的概率較低。

(2)Weakness(劣勢):①該展會是首屆舉辦,主辦單位和承辦單位過往沒有共同合作組織活動,尚需時間互相磨合,默契度不足;②展會規模較大,涉及眾多參展機構和服務供應商(餐飲經營單位、物流運輸商、展臺搭建商、周邊酒店等),管理協調難度大。

(3)Opportunity(機會):①國家大力支持“碳中和”新能源高科技產業發展,出臺產業扶持政策,展會的組織工作可以得到政府相關部門的大力支持與積極配合;②該展會的參展機構工作人員、受邀嘉賓和專業觀眾多為高科技從業者,文化素質較高,有足夠的意愿和能力配合展會的現場應急救援工作。

(4)Threat(威脅):①國內下半年天氣干燥,容易引發火災等意外事故,主辦方須小心防范;②參加展會活動的人員較多,可能造成人員過度聚集甚至發生治安、踩踏事故等風險,主辦方須做好現場的安保和人員分流工作。

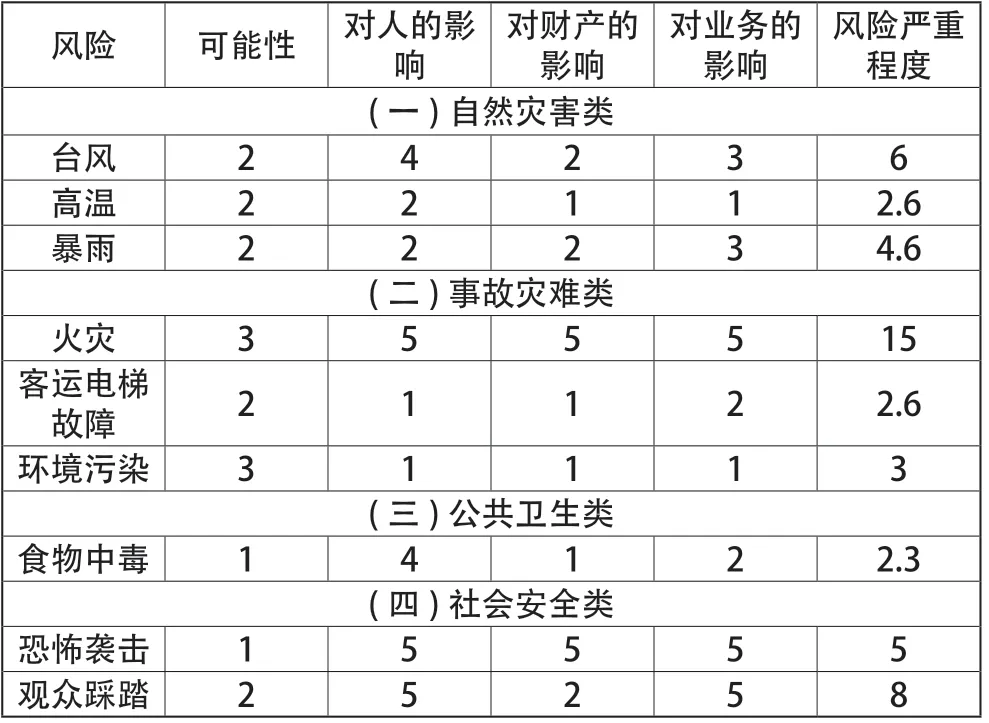

1.3.2 定量分析:風險分析表

風險的定量分析是設法對風險的嚴重程度進行量化,以確定風險的等級。為了量化風險,本文運用風險嚴重程度的計算公式進行分析:

風險的嚴重程度(RS)=風險發生的可能性(RP)×風險發生后的危害程度(RI)

其中,風險發生的可能性RP分為5個遞增等級,1表示發生的可能性最低,5表示發生的可能性最高;同理,風險發生后的危害程度(RI)也分為5個遞增等級,1表示危害程度最低,5表示危害程度最高。

因此,本文列出風險分析表,對風險的嚴重程度進行計算(見表1)。

表1 風險分析表

根據計算結果,在四類突發事件(自然災害、事故災難、公共衛生、社會安全)中,發生火災和觀眾踩踏事件的風險嚴重程度較高,會展活動組織者須高度警惕并做好相應預警機制和應急預案,以減少其發生的概率,并把可能帶來的傷亡和損失降至最低。

2 會展活動潛在風險應急管理機制構建

根據羅伯特·希斯提出的“4R”危機管理理論,會展活動管理者應建立危機預警機制,以提高對會展危機的防范能力,做好應急防范工作[3]。會展活動現場瞬息萬變,人員密集,如果活動主辦方沒有建立順暢的溝通路徑與完整的應急預案,一旦發生意外,參會人員在沒有統一明確的指揮下很可能驚慌失措,導致現場混亂,釀成嚴重的后果。會展活動主辦方應構建完善的應急管理機制,針對可能發生的突發公共事件制定應對措施,防患于未然。完善的應急管理機制應包括:

2.1 培訓與演練機制

首先會展活動的主辦方、承辦方和協辦方應該居安思危,樹立正確的會展危機意識,從長遠戰略角度出發,在日常管理和運作中就抱著遭遇和應付危機狀況的心態,預先考慮和預測可能面臨的各種緊急極度困難的形勢,在心理上和物質上做好準備,預測潛在風險并做好相應的培訓和演練工作[4]。對參與現場活動管理的團隊成員開展會展應急知識培訓,培訓內容涵蓋會展活動可能面臨的各種危急狀況,包括但不限于消防安全、人員踩踏、治安事件、恐怖襲擊、臺風防汛等,同時在會展活動正式開幕前做好各種危機狀況演練工作,讓現場管理團隊成員熟悉自身的職責范圍和應急工作流程。一旦發生突發事件,可以迅速鎮定地指揮現場觀眾撤離,盡量減小突發事件可能造成的損失。

2.2 監測與預警機制

會展活動出現的危機往往是突發性的,無論主辦單位在活動舉辦前是否做好詳細的風險分析與培訓演練,外部環境的動態變化都可能不斷地給會展現場帶來新的危機,這就需要我們建立實時監測與預警機制。預警機制應根據會展特點,考慮會展活動可能出現的所有危機情況,將可能對會展活動造成威脅的各種潛在危機一一列舉出來,并加以分類,根據其危害性的大小定級,有針對性地設計特殊應對指引、預計所需經費、準備相關物資、明確責任人選。通過宣傳與教育讓人們一目了然,保證公眾接收準確預警信號,同時能夠準確了解其含義,一旦發生意外事故,人員能對癥下藥,遵循預先設定的程序快速進入狀態,有序開展會展危機處理工作。

2.3 救援與處置機制

一旦發生突發事件,現場管理團隊成員應嚴格按照應急預案流程要求,采取相應措施進行現場處置,快速調動應急物資,及時指引群眾緊急疏散,并對受傷人員實施救援工作,堅持把人的生命安全放在首位,同時盡力守護財產安全,力求把突發事件對會展活動造成的危害和損失降至最低水平。

2.4 監督與媒體溝通機制

由于會展危機往往發生在活動場館內部,與外界交流存在信息不對稱的現象,會展主辦方在處理突發事件時,如果不能及時公布危機信息或故意隱瞞,容易造成謠言四起、參展商和公眾恐慌的局面,使自身陷入被動處境,因此主辦方應與媒體建立起良性的監督與媒體溝通機制,確保信息的及時發布與澄清,從根源上消滅謠言[5]。同時,會展主辦方和場館方應在日常管理和運營中保持信息的公開透明,向參會群眾發放安全指引小冊子和疏散路線圖等應急信息,減少社會公眾的顧慮,并在突發事件發生后啟動事故調查,了解事件發生的原因并總結經驗教訓,做好應急預防和預警工作,防患于未然。