軟土地區(qū)緊鄰軌道交通設(shè)施的深大基坑設(shè)計與施工

王 瀾,胡帥峰,成怡沖,施良峰,葉 維

(1.寧波東部新城開發(fā)投資集團(tuán)有限公司,浙江 寧波 315042;2.浙江華展工程研究設(shè)計院有限公司,浙江 寧波 315012)

0 引言

截至 2020 年 12 月,寧波軌道交通已有 4 條線路投入使用、6 段線路在建,共 103 個車站與換乘點(diǎn),線路長達(dá) 154.31 km。隨著城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)的完善,城市中的工程建設(shè)項目極有可能進(jìn)入軌道交通保護(hù)區(qū)范圍[1]。地鐵隧道對變形控制極其嚴(yán)格,隧道管片的絕對位移不得超過 20 mm,變形曲率半徑最小達(dá)到 15 000 m,且相對彎曲必須控制在 1/2 500 以內(nèi)[2]。盡管如此,鄰近地鐵隧道的基坑開挖導(dǎo)致前者管片發(fā)生裂縫、滲漏、錯臺、接縫張開量、道床脫開等一系列結(jié)構(gòu)病害的事件常有發(fā)生[3-5]。可見,緊鄰軌道交通設(shè)施的基坑工程不僅要考慮基坑本身,還必須充分關(guān)注已有軌道交通隧道(車站)的安全問題,這也是臨近軌道交通設(shè)施基坑工程實踐中的重難點(diǎn)。本文結(jié)合緊鄰寧波軌道交通 1 號線的寧波中央公園項目,探討軟土地區(qū)軌道交通控制保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)深大基坑設(shè)計、施工與管理,為軟土地區(qū)類似基坑工程提供參考。

1 工程概況

1.1 項目基本情況

本項目位于寧波市城東新城核心區(qū),依托已經(jīng)通車的軌道交通,旨在打造立體交通樞紐,通過該工程地下空間建設(shè),貫通了寧波東部新城主軸和周邊地下空間,提升了交通與土地利用的互動循環(huán),緩解地面交通壓力,為周邊物業(yè)地下開發(fā)預(yù)留充分市政條件。

項目位置自然地坪標(biāo)高為黃海高程 3.000 m,地下建設(shè)采用明挖法,基坑形狀整體呈梯形,北側(cè)長約 70 m、南側(cè)長約 163 m、南北側(cè)距離約 440 m;占地總面積為 74 457 m2,總建筑面積為 141 559.75 m2。整體設(shè)有 2~3 層地下室,3 層地下室區(qū)域規(guī)劃為地下停車場,開挖深度最深為 15.9 m,2 層地下室區(qū)域作為下沉空間連接軌道交通設(shè)施與公交汽車站,開挖深度為 10.4~11.4 m。項目三維全景圖如圖 1 所示。場地所在位置土層信息如表 1 所示。

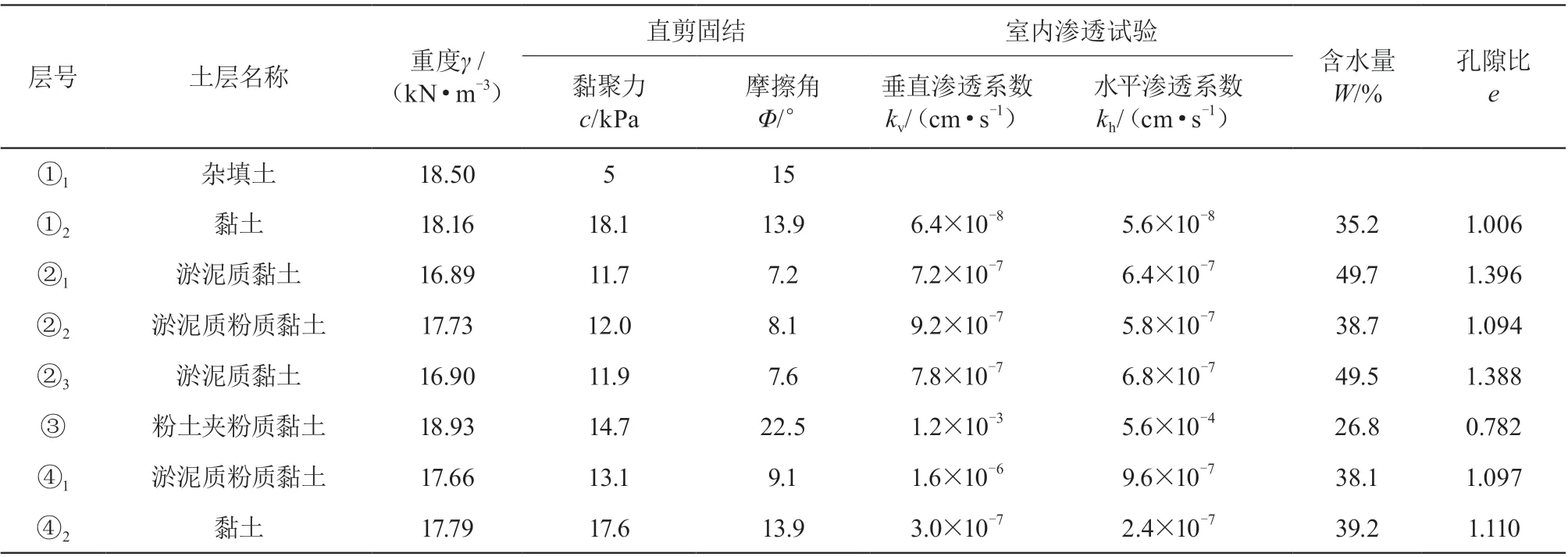

表1 工程地質(zhì)參數(shù)表

圖1 寧波中央公園項目三維全景圖

1.2 周邊環(huán)境情況

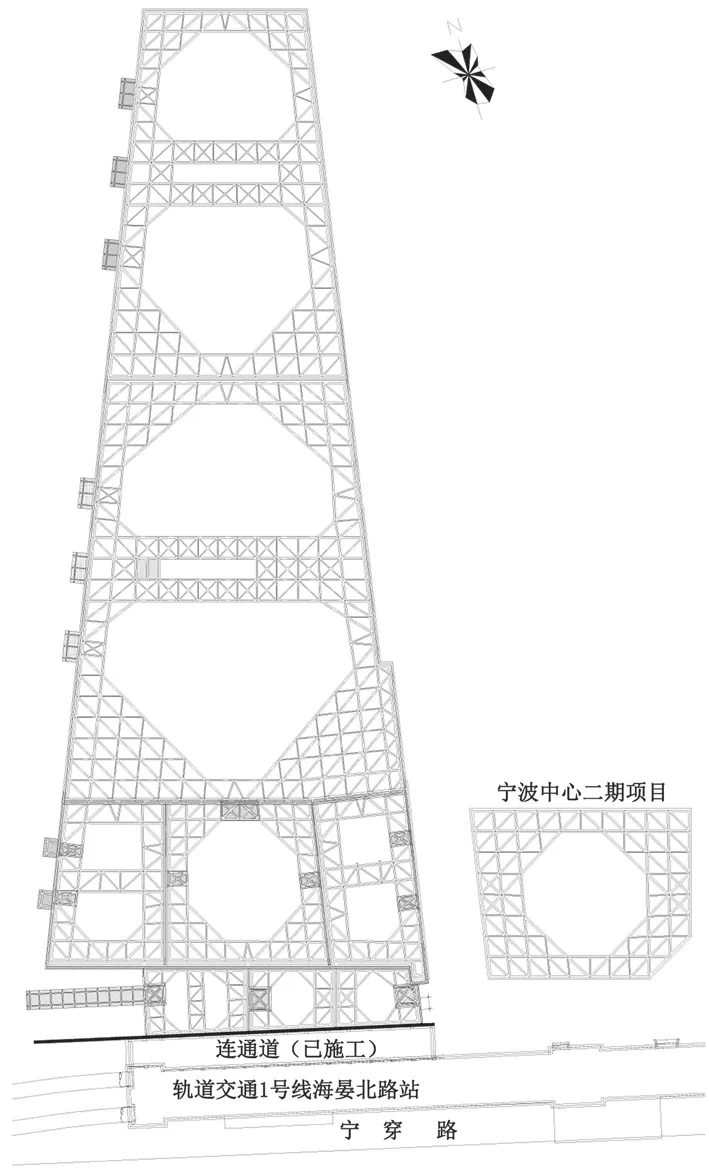

本項目周邊環(huán)境情況復(fù)雜,需要考慮的主要保護(hù)設(shè)施相對位置如圖 2 所示。

圖2 基坑與周邊設(shè)施相對位置關(guān)系圖

基坑?xùn)|側(cè)距離用地紅線最近 3.5 m,外側(cè)為規(guī)劃道路,再以東為正在進(jìn)行上部結(jié)構(gòu)施工的寧波中心項目一期工程;東南側(cè)為正在進(jìn)行施工的寧波中心項目二期工程基坑,開挖深度為 25 m,采用 1 100 mm 地下連續(xù)墻 +4 道支撐的圍護(hù)形式,與本項目基坑最近距離 28 m,存在交叉施工工況;南側(cè)緊貼紅線,外側(cè)為現(xiàn)狀寧穿路,下方設(shè)有軌道交通 1 號線海晏北路站與 5 號線換乘通道,兩者保護(hù)要求極高,是本工程重點(diǎn)保護(hù)對象;西側(cè)距離用地紅線約 9.0 m,外側(cè)為規(guī)劃承源路;北側(cè)距離用地紅線約 5.0 m,外側(cè)為現(xiàn)狀寧東路,屬城市交通主干道。基坑外南、北側(cè)布設(shè)有多條雨(污)水及燃?xì)夤艿仁姓芫€,最近距離約 4 m。

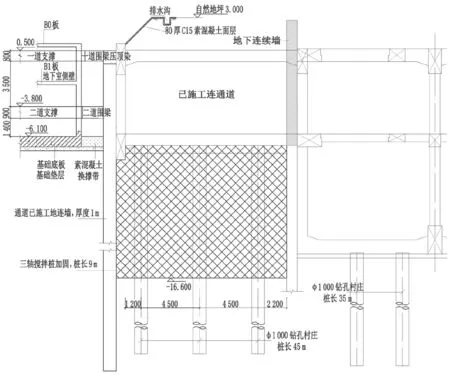

圖 3 為本項目 2 層地下室基坑與軌道交通設(shè)施的位置關(guān)系。由圖可見,基坑與已施工完成的連通道僅有一墻之隔,連通道寬度為 11~12 m,基坑最南側(cè)距離軌道交通 1 號線海晏北路車站僅為 11.7 m。

圖3 基坑與軌道交通設(shè)施位置關(guān)系圖(單位:mm)

2 基坑技術(shù)與管理措施

基坑開挖期間軌道交通 1 號線處于運(yùn)行狀態(tài),對基坑變形控制要求較高,具體如下。

1)距離軌道交通車站 50 m 以外,3 層地下室區(qū)域變形控制為 55 mm。

2)距離軌道交通 50 m 以內(nèi),3 層地下室區(qū)域變形控制為 31 mm,2 層地下室區(qū)域變形控制為 21 mm。

3)根據(jù)軌道交通相關(guān)部門的要求,軌道交通車站及隧道的控制變形要求在 10 mm 以內(nèi)。

綜合考慮本項目安全性與經(jīng)濟(jì)性,本工程主要采用的技術(shù)與管理措施如下。

2.1 支護(hù)結(jié)構(gòu)加強(qiáng)

基坑內(nèi)設(shè)置有 2~3 層地下室,整體采用地下連續(xù)墻結(jié)合 2 或 3 道鋼筋混凝土水平支撐的支護(hù)結(jié)構(gòu)形式,墻厚 800~1 000 mm。

軌道交通及附屬設(shè)施保護(hù)考慮的加強(qiáng)措施如下。

1)地連墻增厚。對于基坑南側(cè)緊鄰連通道部分地下連續(xù)墻由 800 mm 增厚至 1 000 mm。

2)地連墻加長。為減小開挖卸荷對車站及連通道的影響,增加基坑南側(cè)部分地連墻嵌固深度。

3)被動區(qū)加固。緊鄰軌道交通設(shè)施區(qū)域整體采用高壓旋噴樁或三軸攪拌樁進(jìn)行柵格式加固。

2.2 分區(qū)分塊開挖

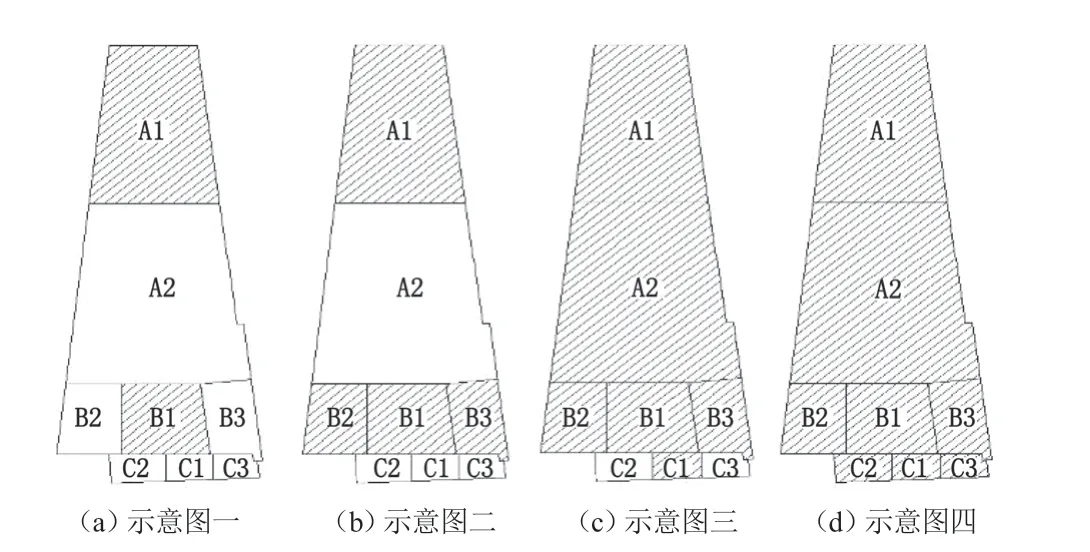

本工程屬于超大超深基坑,且周圍環(huán)境較為復(fù)雜(鄰近道路與軌道交通設(shè)施)。為控制周邊環(huán)境變形,采用“化整為零,分區(qū)實施”的思想將基坑劃分為 A、B和 C 三個大區(qū)。

A 區(qū)(3 層地下室)最近處離軌道交通設(shè)施約100 m,由于開挖面積大,使用鉆孔灌注樁分成 2 個區(qū)域(A1、A2)。B 區(qū)(3 層地下室)最近處距離軌道交通設(shè)施約 30 m,對車站影響較為直接,使用地下連續(xù)墻分成 3 個小區(qū)域(B1、B2、B3)。C 區(qū)(2 層地下室)緊鄰軌道交通設(shè)施且與連通道相連,對軌道交通設(shè)施的影響最為直接,使用地下連續(xù)墻分成 3 個區(qū)域(C1、C2、C3)。

嚴(yán)格按照“分區(qū)跳倉”開挖原則進(jìn)行施工,避免基坑一次性大范圍開挖卸荷對軌道交通隧道及其附屬設(shè)施產(chǎn)生較大影響。圖 4 所示為“分區(qū)跳倉”開挖施工的具體流程,陰影部分表示工況正在施工或前一部分區(qū)塊頂板施工完成。

圖4 分區(qū)跳倉開挖示意圖

前期施工完成的連通道的地墻能對車站變形起到“隔離作用”,對軌道交通車站進(jìn)行一定程度上的變形保護(hù)。

2.3 合理標(biāo)段設(shè)置

項目基坑南北向跨度較大,地質(zhì)條件存在差異,根據(jù)基坑與軌道交通之間的位置關(guān)系,整體劃分為兩個標(biāo)段。其中,A 區(qū)屬于第Ⅰ標(biāo)段,B、C 區(qū)屬于第Ⅱ標(biāo)段。為縮減整體施工工期,兩個標(biāo)段基坑基于上節(jié)介紹的“分區(qū)跳倉”施工原則同時進(jìn)行作業(yè),整體做到各有側(cè)重但相互協(xié)調(diào)。

根據(jù)項目標(biāo)段劃分及分坑情況,對基坑場平布置進(jìn)行優(yōu)化,具體布置情況如下。

A 區(qū) 2 個分區(qū)開挖面積大,A1、A2 在對撐西側(cè)及角撐交匯處設(shè)置有 3 個出土口與施工平臺,并在對撐中部設(shè)置施工斜棧橋。

B1 區(qū)由南向北分 4 個臺階退挖至坑底,每次開挖坡度 1∶3,B2 區(qū)自東向西、B3 區(qū)自西向東同時開挖。在設(shè)置施工平臺時 B1 區(qū)兩側(cè)及北側(cè)各設(shè)置 1 個出土口,B2 區(qū)域在西側(cè)設(shè)置 2 個出土口,B3 區(qū)域東側(cè)設(shè)置 2 個出土口。

C1、C2 區(qū)域向西側(cè)出土,C3 區(qū)域向東側(cè)出土,故在 C1、C2 區(qū)域西側(cè),C3 區(qū)域東側(cè)各設(shè)置 1 個施工平臺。為減少重車對軌道交通隧道及附屬設(shè)施的影響,先在 C2 區(qū)西側(cè)鋪設(shè)寬約 8 m 的車道板,并使用塘渣鋪設(shè)寬約 5 m 的運(yùn)土道路。

2.4 交叉施工控制

本項目基坑開挖時與東南側(cè)寧波中心二期項目地下室存在交叉施工的情況,考慮相鄰基坑施工的相互影響。主要采取以下措施。

1)基坑?xùn)|南側(cè)進(jìn)行被動區(qū)加固。A 區(qū)使用三軸攪拌樁進(jìn)行柵格式加固,增強(qiáng)靠近寧波中心基坑一側(cè)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的抗變形能力。

2)遵循“先撐后挖、限時支撐、分層開挖、嚴(yán)禁超挖”的施工原則[6],調(diào)整挖土與設(shè)撐的先后順序。角部位置先行開挖,及時形成有效的支撐體系,充分利用時空效應(yīng)盡量減少坑內(nèi)土體無支撐的暴露時間,減小基坑變形。另外,基坑?xùn)|南側(cè)適當(dāng)增加墊層厚度與配筋,使墊層在一定程度上充當(dāng)臨時支撐,起到控制基坑變形的作用。

3)除 B3 區(qū)域和 C3 區(qū)域場地條件不允許外,施工平臺與出土方向一律設(shè)置在基坑西側(cè),相鄰基坑間道路嚴(yán)格限制施工荷載。

4)實行信息化施工管理。加強(qiáng)相鄰基坑監(jiān)測單位間的聯(lián)系與信息互通,及時發(fā)現(xiàn)施工中產(chǎn)生的異常因素,反饋指導(dǎo)施工,避免不利情況發(fā)展,為工程搶險提供時間。

3 有限元模擬

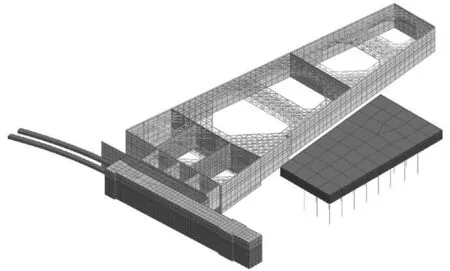

為驗證上述設(shè)計與施工舉措對軌道交通設(shè)施的保護(hù)價值,利用 Midas GTX 建立有限元模型進(jìn)行計算分析,計算模型如圖 5 所示。

圖5 有限元計算模型

3.1 模型建立

據(jù)目前已有經(jīng)驗以及相關(guān)的研究成果,基坑分析范圍邊線距離基坑邊的距離為 3~5H,其中H為基坑開挖深度[7],以此確定三維數(shù)值模型東西向長度 362 m、南北向長度 636 m 的區(qū)域,標(biāo)高范圍 3.000~-97.000 m(黃海高程)。模型底邊界約束水平和豎直方向位移,左右側(cè)邊約束水平位移,頂部邊界自由。

模型中支護(hù)樁、地下連續(xù)墻與襯砌均采用板單元進(jìn)行等效替代,支撐采用梁單元。

模型計算工況遵循“分區(qū)分塊”開挖原則,數(shù)據(jù)自第 1 次土體開挖始計入結(jié)果。

3.2 模擬結(jié)果

根據(jù)有限元模型計算結(jié)果,提取幾個關(guān)關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn):A2、B1 開挖至坑底(工況 1),B2、B3 開挖至坑底(工況 2),A1、C1 開挖至坑底(工況 3),C2、C3 開挖至坑底(工況 4)工況下軌道交通結(jié)構(gòu)及圍護(hù)墻的變形情況。

由表 2 可知,計算結(jié)果隧道變形量在 5 mm 以內(nèi),滿足 DB33/T 1096-2014《浙江省建筑基坑工程技術(shù)規(guī)程》中對軌道交通隧道安全保護(hù)要求;車站及連通道變形均在 10 mm 以內(nèi),滿足規(guī)范[8]中對明挖法地下空間結(jié)構(gòu)保護(hù)要求。

表2 模型計算結(jié)果表

此外,C 區(qū)南側(cè)利用連通道原有地連墻在基坑整體開挖完成時(工況 4)變形量為 11.6 mm,滿足規(guī)范中支護(hù)結(jié)構(gòu)變形控制值 0.2 %H。

由上可知,“分區(qū)分塊”開挖和加強(qiáng)臨近軌道交通設(shè)施側(cè)的基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)等措施有效控制了基坑土體開挖產(chǎn)生的支護(hù)結(jié)構(gòu)變形,從而減弱了周邊土體變形情況,有利于對地鐵車站結(jié)構(gòu)、區(qū)間隧道和連通道的保護(hù)。

4 結(jié)語

本文結(jié)合寧波軌道交通 1 號線海晏北路站北側(cè)寧波中央公園項目對深大基坑及軌道交通設(shè)施的變形控制技術(shù)與管理措施進(jìn)行探討,得出以下主要結(jié)論。

1)深大基坑工程可根據(jù)與軌道交通設(shè)施的距離合理設(shè)置標(biāo)段,區(qū)分設(shè)計、施工與管理,優(yōu)化場平布置;各標(biāo)段間各有側(cè)重又可實現(xiàn)相互協(xié)調(diào)。

2)通過建立有限元模型對上述設(shè)計與施工舉措進(jìn)行驗證,計算結(jié)果表明緊鄰軌道交通的深大基坑工程采用分區(qū)分塊開挖、支護(hù)結(jié)構(gòu)加強(qiáng)等措施可有效控制鄰近軌道交通設(shè)施變形,保護(hù)效果達(dá)到預(yù)期。

3)為控制相鄰基坑交叉施工影響,對應(yīng)區(qū)段可采用適當(dāng)加固、嚴(yán)格施工、減少超載和信息化施工等綜合措施進(jìn)行控制。Q