老年全髖關節置換術衰弱患者應用協同護理模式的效果分析

王 燕 吳善姬 崔立敏

(1.延吉市醫院老干部科,吉林 延吉,133000;2.延吉市醫院護理部,吉林 延吉,133000;3.延邊大學附屬醫院骨科,吉林 延吉,133000)

中國老齡化社會問題日益突出,據不完全統計,到2050年,老年人口將達到4.98 億[1]。隨著年齡的增長,老年人發生衰弱的概率增加,存在步行能力下降、肌肉衰減、跌倒、骨折、失能等風險[2-3]。衰弱(Frailty)是指老年人生理儲備降低,內在平衡能力失調,壓力易感性增加,導致健康狀態和功能受損,產生一系列臨床事件的狀態[4]。老年人下肢肌肉衰減、骨質疏松,易發生跌倒,導致髖部脆性骨折。髖部骨折已成為老年人重大的醫療保健問題,治療方式有非手術治療和手術治療,手術治療可以減少骨折后所引起的并發癥,并有效降低病死率。人工全髖關節置換術(THA)為首選的治療方法,但由于手術創傷大,老年人多病共存、耐受能力差,術后易引發多種并發癥,如肺炎、深靜脈血栓、肌肉萎縮和骨不連等,嚴重影響術后老年患者的生活質量。協同護理模式(CCM)是一種多學科不同專業醫療團體的合作,以護士為主導,為患者及家屬提供針對性的治療和護理,發揮各學科優勢,提高護理質量的過程[5]。目前,該護理模式已應用于多種老年慢性病的治療,取得了良好的效果。因此,本研究通過采用CCM 干預方法對老年THA 衰弱術后患者進行干預研究,分析此種護理模式對THA 老年患者術后的衰弱狀態和髖關節功能恢復的影響和效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019 年6 月—2020 年6 月延邊大學附屬醫院收治的120 例行THA 的老年患者為研究對象。按入院時間順序分組,2019 年6 月—2019 年12 月入院患者為對照組,2020年1 月—2020 年6 月入院患者為觀察組,每組60 例。對照組男23 例,女37 例;年齡 60~78 歲,平均年齡(70.37±5.28)歲。觀察組男20 例,女40 例;年齡 64~79 歲,平均年齡(71.02±4.42)歲。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。患者及家屬對研究知情同意,自愿簽署知情同意書。本研究經延邊大學附屬醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①年齡≥60 歲;②根據《中國髖關節置換入路選擇臨床實踐指南(2021 年版)》標準[6],可接受THA 治療者。

排除標準:①合并嚴重精神疾病,不配合研究者;②因疾病或服用藥物等其他因素所導致的衰弱者。

1.3 方法

協同護理團隊由8 人組成,包括主治醫師、專科護士、營養師、康復治療師及1 名質量監督員,經過統一培訓及考核,確定團隊成員,明確研究目的和干預目標,了解各自的任務,緊密配合,共同參與制訂《老年THA 術后營養膳食》《老年THA 術后康復功能鍛煉手冊》及相關圖冊和視頻等材料。

對照組患者給予骨科常規護理。入院時責任護士對患者進行健康宣教、術前準備、講解手術流程及心理護理等;術后監測生命體征變化,術側肢體的擺放,如外展中立位30°,兩腿中間夾軟枕,穿“丁”字鞋,禁止內收、內旋,防止發生術后髖關節脫位等護理措施,發放由協同護理團隊制訂的飲食和康復鍛煉健康教育宣傳資料;在出院后1~2 周給予電話隨訪,術后1~3 個月,提醒患者來院復查。

觀察組患者在對照組基礎上采用協同護理模式。具體護理措施由協同護理團隊制訂,包括飲食營養宣教、術前和術后康復鍛煉指導、線上線下隨訪等。協同護理團隊術前給予患者或家屬進行第1 次健康講座,講解疾病相關知識,使患者及家屬了解病因及手術治療的必要性;術后進行第2 次講座,內容為患者術后體位如何擺放、如何預防術后并發癥、如何合理健康飲食及康復鍛煉的運動方法,并發放相關材料。術后1~3 d 進行下肢踝關節的抗阻力運動和靈活性運動,如踝泵運動、轉動踝關節、趾屈運動等,每個動作保持5~10 s,然后放松10 s,重復動作;術后4~7 d 逐漸增加膝關節運動,腳跟貼床面,滑動下肢;術后8~10 d 進行抗阻力運動和平衡性運動,如直腿抬高和抬臀動作,抬高10~20 cm,堅持10 s,然后放松,同時可適量增加上肢肌肉的鍛煉;術后11~14 d 進行靈活性運動和抗阻力運動,可借助步行器或拐杖做行走訓練,運動時必須有醫護人員或家屬陪同,避免跌倒導致再次損傷,術側肢體避免內收、內旋,避免久坐,椅子高度應>50 cm;術后15~28 d 主要進行耐力性和負重性運動,如站立位時,手扶欄桿做伸膝與屈膝運動,鍛煉下肢肌肉力量。康復鍛煉運動每天以打卡的形式持續3 個月,循序漸進,2~3 次/d,15~20 min/次,具體時間根據患者的身體狀況而定。飲食營養干預由協同護理團隊共同制訂方案,根據患者的咀嚼能力、消化吸收能力和基礎疾病來進行個案飲食調節。采用“地中海飲食”原則,給予合理化的一日三餐食譜,和食物間的替換建議,盡可能做到滿足口味的同時補充營養。電話隨訪分別于術后第2、4、6、8、10、12 周進行,15~20 min/次,了解患者飲食及營養狀況、康復鍛煉達標情況、髖關節功能恢復情況、傷口愈合情況等,必要時進行家訪,以便及時給予相應指導。每周在微信群中發送康復運動知識和健康食譜;每天有專人查看群內患者及家屬們的提問和交流信息,并進行網絡答疑。

1.4 觀察指標

①比較兩組患者衰弱表型量表(FPF)評分。量表共5 個維度,包括非自主性體質量下降、握力下降、疲勞感、步速下降、自由活動能力低下,總分為5 分,≤2 分為非衰弱期,≥3分為衰弱期,得分越高衰弱程度就越為嚴重。②比較兩組患者髖關節功能評估量表(Harris)評分。量表包括髖關節功能、疼痛、關節畸形和活動度4 個維度,總分為100 分,90~100 分為優秀,80~89 分為良好,70~79 分為中等,<69 分為差。③比較兩組患者微型營養評估量表(MNA)評分。量表共包含 4 部分,18 個項目,總分30 分,評分≥24 分表示營養狀況良好,17~23.5 分為存在營養不良的風險,評分<17 為營養不良。

1.5 統計學分析

應用SPSS 22.0 軟件對所得數據進行分析,計量資料以(±s)表示,行t 檢驗;計數資料以[n(%)]表示,行χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

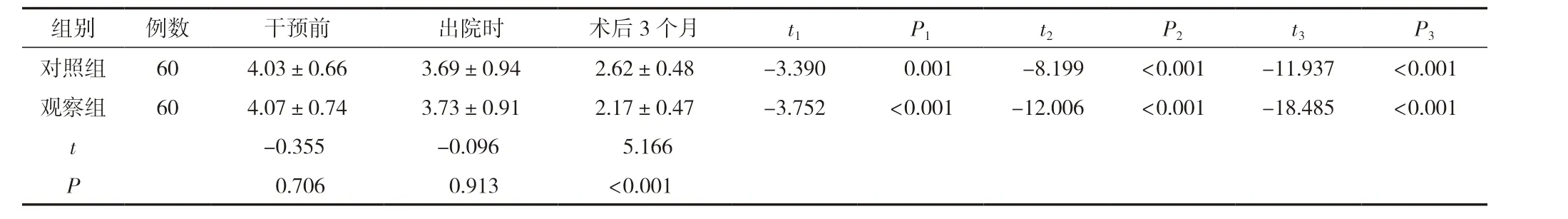

2.1 兩組患者干預前后FPF 評分比較

干預前和出院前,兩組患者FPF 評分均較高,均處于衰弱狀態,差異無統計學意義(P>0.05);術后3 個月,觀察組FPF 評分明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。干預前、出院時、術后3 個月FPF 評分逐漸降低,同組內不同時間點比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者衰弱量表評分情況比較 (±s,分)

表1 兩組患者衰弱量表評分情況比較 (±s,分)

注:t1、P1:出院時與干預前比較;t2、P2:術后3 個月與出院時比較;t3、P3:術后3 個月與干預前比較。

組別 例數 干預前 出院時 術后3 個月 t1 P1 t2 P2 t3 P3對照組 60 4.03±0.66 3.69±0.94 2.62±0.48 -3.390 0.001 -8.199 <0.001 -11.937 <0.001觀察組 60 4.07±0.74 3.73±0.91 2.17±0.47 -3.752 <0.001 -12.006 <0.001 -18.485 <0.001 t-0.355 -0.096 5.166 P 0.706 0.913 <0.001

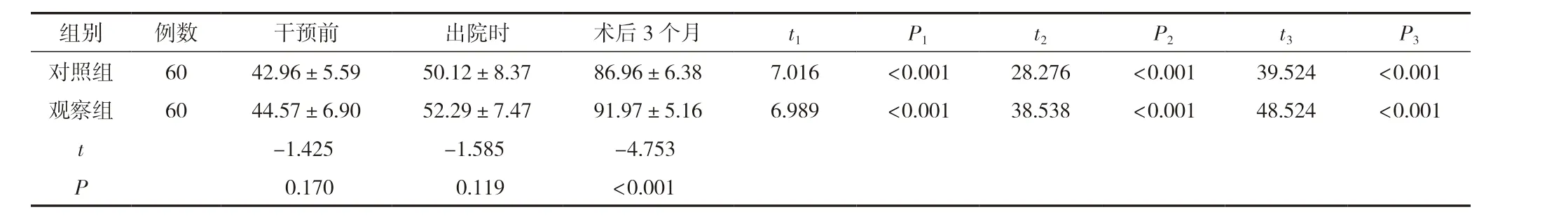

2.2 兩組患者干預前后Harris 評分比較

干預前和出院時,兩組患者Harris 評分均較低,髖關節功能等級均為差,差異無統計學意義(P>0.05);術后3 個月,觀察組Harris 評分明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。干預前、出院時、術后3 個月Harris 評分逐漸升高,同組內不同時間點比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者Harris 評分情況比較 (±s,分)

表2 兩組患者Harris 評分情況比較 (±s,分)

注:t1、P1:出院時與干預前比較;t2、P2:術后3 個月與出院時比較;t3、P3:術后3 個月與干預前比較。

組別 例數 干預前 出院時 術后3 個月 t1 P1 t2 P2 t3 P3對照組 60 42.96±5.59 50.12±8.37 86.96±6.38 7.016 <0.001 28.276 <0.001 39.524 <0.001觀察組 60 44.57±6.90 52.29±7.47 91.97±5.16 6.989 <0.001 38.538 <0.001 48.524 <0.001 t-1.425 -1.585 -4.753 P 0.170 0.119 <0.001

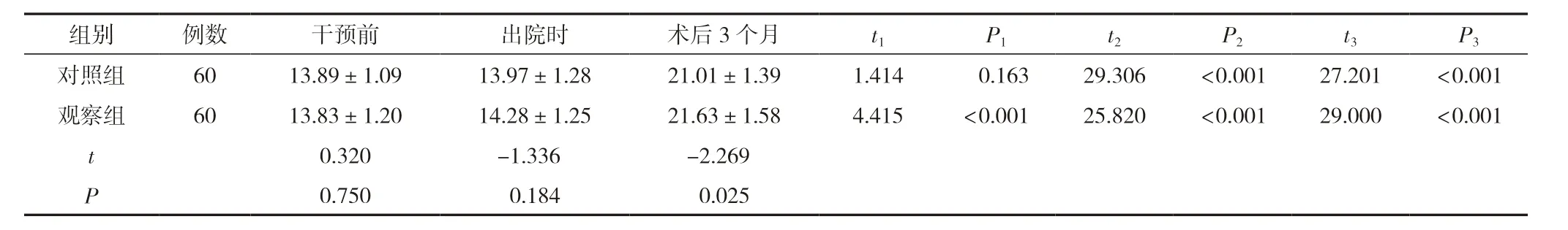

2.3 兩組患者干預前后MNA 評分比較

干預前和出院時,兩組患者MNA 評分均較低,差異無統計學意義(P>0.05)。術后3 個月,觀察組MNA 評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。干預前、出院時、術后3 個月MNA 評分逐漸升高,對照組出院時與干預前MNA評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后3 個月與出院時MNA 評分比較,差異有統計學意義(P<0.05);術后3 個月與干預前MNA 評分比較,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組不同時間點MNA 評分比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者干預前后MNA 評分比較 (±s,分)

表3 兩組患者干預前后MNA 評分比較 (±s,分)

注:t1、P1:出院時與干預前比較;t2、P2:術后3 個月與出院時比較;t3、P3:術后3 個月與干預前比較。

組別 例數 干預前 出院時 術后3 個月 t1 P1 t2 P2 t3 P3對照組 60 13.89±1.09 13.97±1.28 21.01±1.39 1.414 0.163 29.306 <0.001 27.201 <0.001觀察組 60 13.83±1.20 14.28±1.25 21.63±1.58 4.415 <0.001 25.820 <0.001 29.000 <0.001 t 0.320 -1.336 -2.269 P 0.750 0.184 0.025

3 討論

3.1 老年人的衰弱狀態及干預

隨著全球老年人口的不斷劇增,老年人的衰弱研究逐漸得到國內外學者的關注。據有關研究統計,患有衰弱的老年人,65 歲以上約占10%,85 歲以上老年人約占25%~50%[7]。衰弱是以軀體狀態變化為主的綜合征,表現為自主活動耐力下降及生理儲備下降,增加不良結局易感性[8]。處于衰弱狀態的老年人發生跌倒、失能、住院和死亡的風險明顯高于健康老年人。多項研究表明,對處于衰弱前期或衰弱期的老年人,給予及時有效的干預,可以逆轉或改善衰弱狀態[9-10]。在焦桂梅等[11]的研究中,衰弱與年齡、性別、婚姻、文化程度、骨質疏松等因素有關。衰弱狀態下的老年人下肢關節屈曲度減小、步速下降[12]。有關研究表明,患者衰弱狀態和跌倒評分呈正相關,易發生脆性骨折,增加髖部骨折的風險[13-14]。衰弱不僅導致老年人身體功能下降或喪失,還會增加長期照顧的需求,同時增加老年人再入院和死亡的風險[15]。國外學者表明,補充營養聯合康復鍛煉運動干預對衰弱的逆轉率為45%[16]。LIAO 等[17]研究顯示,補充蛋白質聯合多元化運動鍛煉能夠顯著改善患者的衰弱狀態,預防跌倒發生。本研究采用堅持“地中海飲食”的營養干預,觀察組患者營養狀態得到改善。2018 年我國開始加大老齡化科技重點研究項目經費,并增加老年衰弱綜合征國家自然基金項目,首都醫科大學宣武醫院建立了中國老年人生理衰弱評估工具(FSQ)、社會衰弱評估方法(HALFT)和BLSA-PAQ 量表[8]。

3.2 協同護理模式的有效性分析

本研究采用的協同護理模式,經過了為期3 個月的以飲食營養和康復鍛煉為主要干預內容的護理措施,積極調動了患者及家屬的參與感。干預前、出院時和術后3 個月,兩組患者的FPF 評分、Harris 評分、MNA 評分均改善,且觀察組的Harris 評分和MNA 評分高于對照組,FPF 評分明顯低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。可見,觀察組患者術后康復速度、髖關節功能、衰弱和營養的狀態均明顯優于對照組。結果表明,對THA 老年衰弱的患者,采用協同護理模式可以有效逆轉或改善衰弱狀態,在臨床治療中發揮重要的積極作用,不僅有利于加快髖關節功能恢復,還有助于提高老年人術后生活自理能力,減輕家庭負擔,對改善生活質量具有重要意義。

本研究存在一定的局限性,由于時間和人力因素,研究對象均選取同一所醫院,樣本量較少,樣本來源單一。隨著老年人衰弱問題的深入研究,應擴大樣本量,從多種疾病共存的方面跟蹤研究。醫護人員在臨床工作中,應重視對老年患者衰弱的評估,結合病情及自身接受能力,采用醫院、社區、家庭多元聯動模式,共同制訂針對預防或改善老年衰弱的干預方案,同時注重老年人的營養、睡眠、心理和社會支持狀況。