復合保溫護理在老年人工全髖關節置換術中的效果分析

張立媛

(赤峰市醫院手術室,內蒙古 赤峰,024000)

髖部骨折或病變會嚴重影響老年患者生活質量并導致持久性身體素質下降,臨床表現為髖部僵硬、腫脹、疼痛等,致殘率高達53%,且容易引發其他疾病,增加病死率[1]。髖關節置換術是髖關節疾病終末治療的有效方法之一,其目的為減輕患者髖關節疼痛、最大化保留或恢復老年患者髖關節功能,提升患者后續生活質量[2]。但由于髖關節置換術步驟繁雜,手術過程中需要完成截骨、擴髓、置入假體等諸多操作,手術時間較長,手術創傷性較高,出血量較多,而術中需要大量液體輸入和沖洗手術區域,容易導致低體溫和其他不良情況發生[3]。為此,術中體溫監測和保暖已經成為當前手術室護理工作中重點關注的內容之一。既往采取的常規護理,雖也包括術中保溫措施,但老年患者體溫調節功能以及各個器官功能均弱于年輕患者,單一的保溫措施效果較差。而復合保溫衍生于康復外科護理理念,通過各種保溫措施的疊加使用達到保溫效果,具體包括調節室溫、液體加熱、病床加熱等,其護理特點更加符合優質護理理念,提高患者舒適度,加速患者術后康復[4]。本研究現選取赤峰市醫院2020 年2 月~2021年10 月收治的行人工全髖關節置換術的老年患者為研究對象,開展對比分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

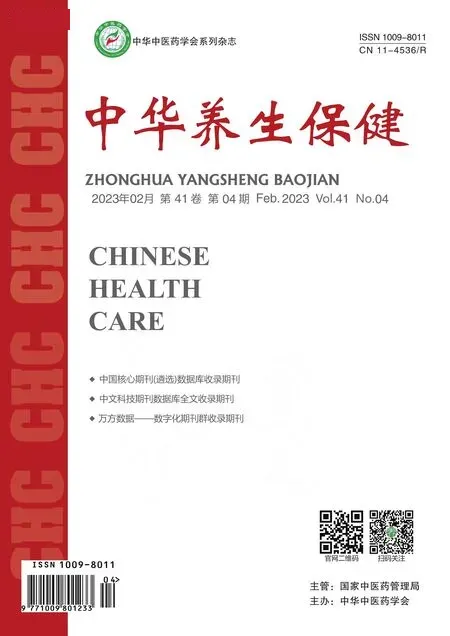

選擇2020 年2 月—2021 年10 月赤峰市醫院收治的80例行人工全髖關節置換術的老年患者為研究對象,按照隨機抽簽法分為對照組和觀察組,每組40 例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。兩組患者均對本研究內容知曉并簽署知情同意書,本研究已通過赤峰市醫院醫學倫理委員會審查。

表1 兩組患者一般資料比較 [(±s)/n(%)]

表1 兩組患者一般資料比較 [(±s)/n(%)]

組別 例數 性別 年齡(歲) 疾病類型男女股骨頸骨折 股骨頭壞死觀察組 40 25(62.50) 15(37.50) 69.85±2.65 26(65.00) 14(35.00)對照組 40 24(60.00) 16(40.00) 69.84±2.66 27(67.50) 13(32.50)t/χ2 0.053 0.017 0.056 P 0.818 0.987 0.813

1.2 納入與排除標準

納入標準:①符合《中國成人股骨頭壞死臨床診療指南(2020)》[5]相關標準,且具備手術指征;②術前行心電圖和血壓監測無異常者;③年齡≥65 歲。

排除標準:①入室體溫>37.5 ℃或<36 ℃者;②對手術應用麻醉藥物過敏或不耐受者;③合并心、肝、腎、肺等重要臟器嚴重器質性病變者;④合并惡性腫瘤者;⑤合并內分泌、免疫系統、神經系統等疾病者;⑥合并凝血功能異常者;⑦有藥物或者酒精依賴史者。

中止標準:手術過程中出現嚴重不良反應者。

1.3 方法

對照組實施常規護理。手術開始前,護理人員調節手術室溫度至24~25 ℃,濕度50%~55%,術中調節手術室溫度至23 ℃,患者周身包裹毛巾被,切口部位應用無菌手術巾保暖,每間隔15 min 使用紅外線體溫槍測量患者額頭體溫。對于體溫持續性降低者,打開手術床溫度調節毯,并加熱靜脈滴注液體。

觀察組在常規護理的基礎上增加復合保溫護理。護理流程如下:(1)術前保溫。①患者在運送至手術室過程中應佩戴棉帽、覆蓋棉被,加速轉運速度。并于術前1 h 控制手術室溫度>22 ℃。②手術床溫度調控,術前將手術床保溫毯調節至36.5 ℃左右,護士測量溫度,溫度達標后協助患者轉移至手術床,蓋保溫毯前需覆蓋無菌手術巾,避免保溫毯直接接觸患者皮膚,待患者體表溫度與保溫毯溫度一致時,護理人員可通知麻醉師開展麻醉。(2)術中液體溫度調控。護理人員使用電子恒溫水箱將術中所需沖洗液、靜脈輸入液體等加熱至36~37 ℃。麻醉藥效發揮后,對患者手術切口進行消毒時,可適當加熱手術床溫度,但護理人員需注意患者體表溫度需低于37.2℃。(3)非手術部位肢體溫度調控。護理人員可使用雙層敷料包裹患者棉被無法覆蓋的非手術區域肢體,但需保障敷料的透氣性、保溫性和覆蓋厚度,松緊適宜,避免壓迫血管。對于頭部溫度的調控,護理人員可為患者佩戴保暖帽,減少裸露部位散熱。(4)麻醉恢復期保溫。患者手術結束前15 min,護理人員應調控麻醉恢復室的室內溫度、濕度與手術室一致,并將病床和暖風機等設備調節至保溫狀態,患者轉運過程中盡可能減少肢體暴露。

1.4 觀察指標

T1代表手術開始即刻,T2代表手術開始60 min,T3代表手術開始90 min,T4代表手術結束。

①詳細記錄兩組患者在T1、T2、T3、T4時間段下體溫變化情況,進行組間對比。

②收縮壓正常值100~120 mm Hg(1 mm Hg≈0.133 kPa);舒張壓正常值60~80 mm Hg;心率正常值60~100 次/min。記錄兩組患者T1、T2、T3、T4時間段下的生命體征,進行組間對比。

③詳細記錄兩組患者術中失血量、術中總尿量、麻醉蘇醒時間,進行組間對比。

④詳細記錄兩組患者術中低體溫、術后寒戰、術后躁動等并發癥發生率,并發癥發生率=(術中低體溫+術后寒戰+術后躁動)例數/總例數×100%,進行組間對比。

1.5 統計學分析

采用SPSS 26.0 統計學軟件進行數據分析,符合正態分布的計量資料采用(±s)表示,行t 檢驗;計數資料以[n(%)]表示,行χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

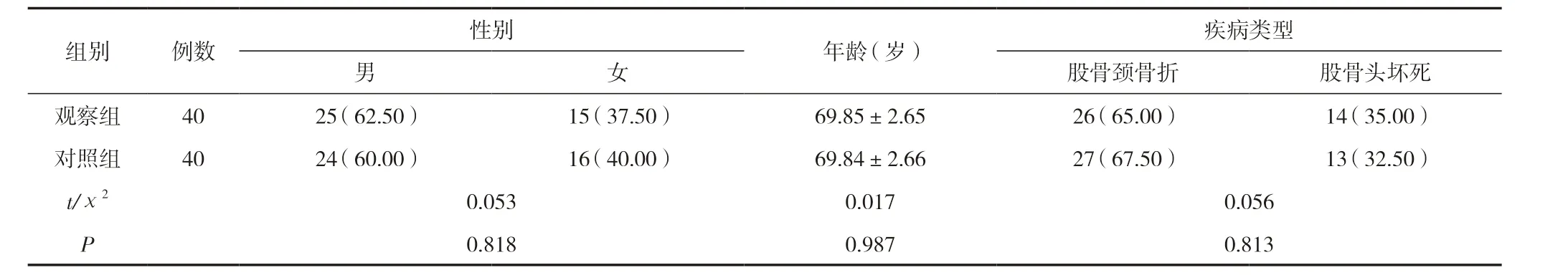

2.1 兩組患者術中體溫水平比較

T1時間段下兩組患者術中體溫水平比較,差異無統計學意義(P>0.05),T2、T3、T4時間段下觀察組患者術中體溫水平顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者術中體溫水平比較 (±s,℃)

表2 兩組患者術中體溫水平比較 (±s,℃)

組別 例數 觀察組 對照組 t P 40 40 T1 36.65±0.17 36.66±0.21 0.234 0.816 T2 36.23±0.35 35.95±0.37 3.477 0.001 T3 36.21±0.31 35.65±0.34 7.698 <0.01 T4 36.11±0.29 35.56±0.32 8.055 <0.01

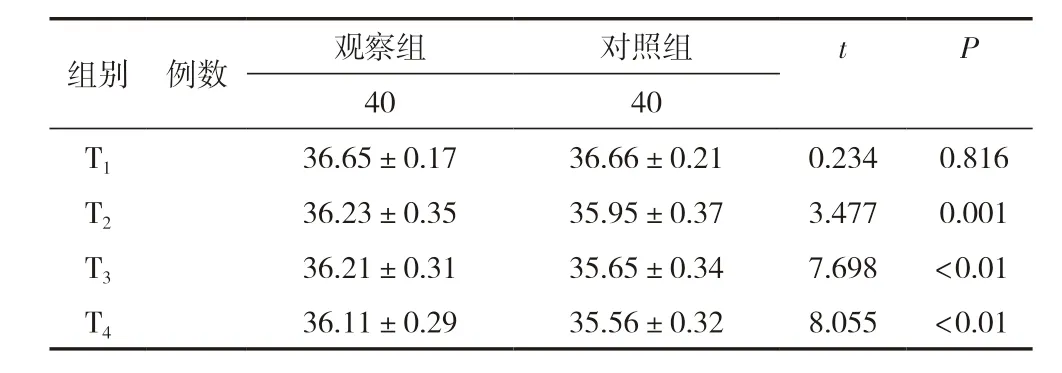

2.2 兩組患者術中收縮壓、舒張壓及心率等生命體征比較

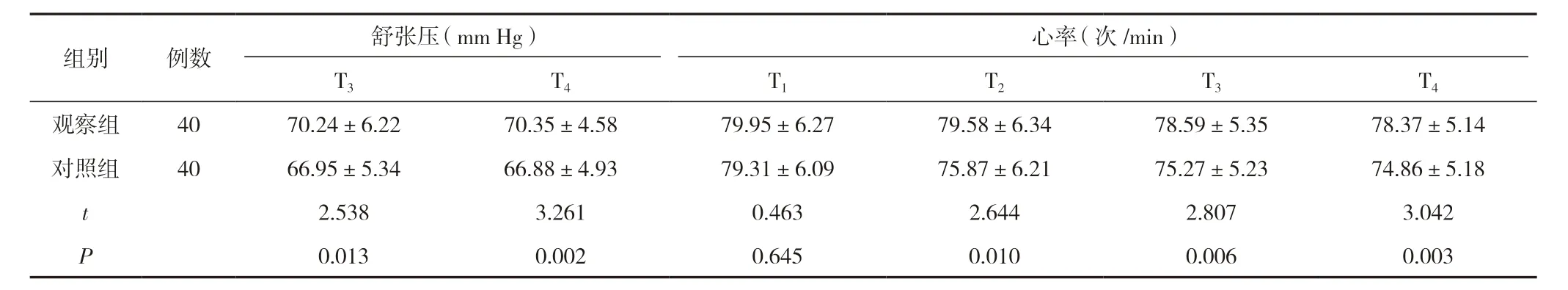

T1時間段下兩組患者術中收縮壓、舒張壓及心率等生命體征比較,差異無統計學意義(P>0.05),T2、T3、T4時間段下觀察組患者術中收縮壓、舒張壓及心率等生命體征變化較對照組更加平穩,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者術中收縮壓、舒張壓及心率等生命體征比較 (±s)

表3 兩組患者術中收縮壓、舒張壓及心率等生命體征比較 (±s)

舒張壓(mm Hg)T1 T2 T3 T4 T1 T2觀察組 40 110.84±7.52 110.61±7.47 110.37±5.81 110.46±5.35 70.61±6.54 70.35±6.41對照組 40 111.94±7.69 107.34±6.28 107.29±5.53 106.67±5.82 71.67±6.82 67.24±5.37 t 0.647 2.119 2.429 3.032 0.709 2.352 P 0.520 0.037 0.017 0.003 0.480 0.021組別 例數收縮壓(mm Hg)

續表3 兩組患者術中收縮壓、舒張壓及心率等生命體征比較 (±s)

續表3 兩組患者術中收縮壓、舒張壓及心率等生命體征比較 (±s)

心率(次/min)T3 T4 T1 T2 T3 T4觀察組 40 70.24±6.22 70.35±4.58 79.95±6.27 79.58±6.34 78.59±5.35 78.37±5.14對照組 40 66.95±5.34 66.88±4.93 79.31±6.09 75.87±6.21 75.27±5.23 74.86±5.18 t 2.538 3.261 0.463 2.644 2.807 3.042 P 0.013 0.002 0.645 0.010 0.006 0.003組別 例數舒張壓(mm Hg)

2.3 兩組患者術中相關指標比較

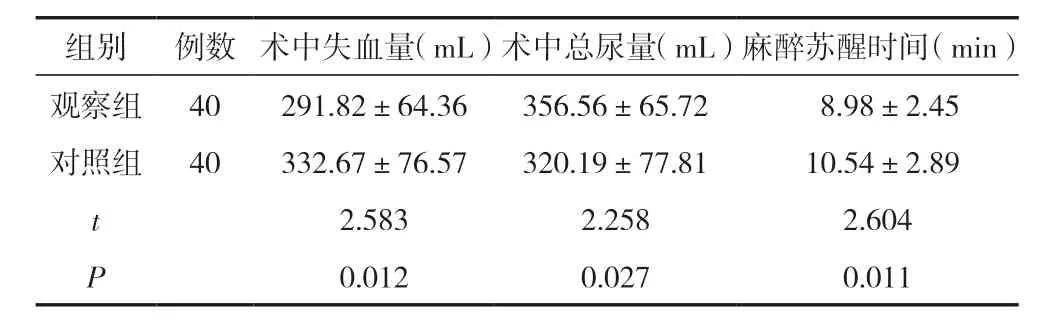

觀察組患者術中失血量顯著低于對照組,術中總尿量顯著高于對照組,麻醉蘇醒用時顯著少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者術中相關指標比較 (±s)

表4 兩組患者術中相關指標比較 (±s)

組別 例數 術中失血量(mL)術中總尿量(mL)麻醉蘇醒時間(min)觀察組 40 291.82±64.36 356.56±65.72 8.98±2.45對照組 40 332.67±76.57 320.19±77.81 10.54±2.89 t 2.583 2.258 2.604 P 0.012 0.027 0.011

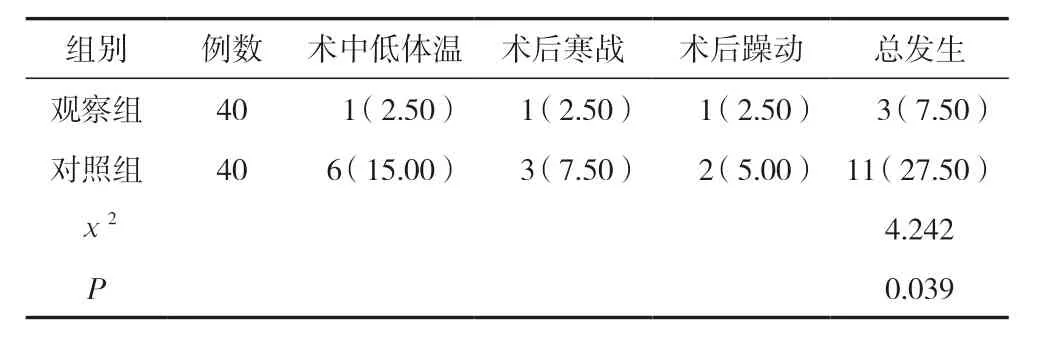

2.4 兩組患者并發癥發生率比較

觀察組患者出現術中低體溫、術后寒戰、術后躁動等并發癥發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組患者并發癥發生率比較 [n(%)]

3 討論

歐盟曾發表報告表明,1990 年全球髖部骨折病例大約166 萬,預估至2050 年全球65 歲以上髖部骨折患者將高達630 萬[6-7]。髖關節置換術作為治療髖關節疾病的主要手段之一,治療效果顯著,但因手術時間較長、老年患者體質較差,以及麻醉藥物等對患者體溫調節系統的抑制作用,在手術治療時更易誘發術中低體溫[8]。而復合保溫護理通過各種科學保溫措施的疊加使用,對維持老年患者機體各項生理功能起到至關重要的作用。

本研究結果顯示,T2、T3、T4時間段下觀察組患者術中體溫水平顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。人體體溫恒定十分重要,本研究術中數據雖然變化較小,但對于麻醉之后進行手術的老年患者來說,低體溫仍然為消極影響,甚至會引發不良后果[9]。而復合保溫護理通過各種保溫措施維持患者術中體溫恒定,不僅是保證手術成功的關鍵手段,也是快速康復外科的必備條件。本研究結果與喬錦艷等[10]的研究中觀察組手術結束時患者體溫高于對照組的結果一致。本研究結果顯示,T2、T3、T4時間段下觀察組患者術中收縮壓、舒張壓及心率等生命體征變化較對照組更加平穩,差異有統計學意義(P<0.05)。這是因為手術過程中如果失血量過大會導致患者出現血壓降低、心率遲緩等現象,另外,老年患者年齡較大,體質相對虛弱,在麻醉藥的影響下也容易出現各項生命體征的波動[11-12]。而血壓和心率水平持續降低將增加患者心臟負擔以及休克、血鉀量過低等情況發生率,不利于患者手術順利進行和術后良好恢復[13]。本研究結果與吳鴻雁[14]的研究中干預組患者血壓水平較于對照組更加穩定的結果一致。

本研究結果顯示,觀察組患者術中失血量顯著低于對照組,術中總尿量顯著高于對照組,麻醉蘇醒用時顯著少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。患者體溫水平穩定可維持患者凝血酶活性、血小板功能以及凝血因子的數量,可減少失血。復合保溫護理可減輕麻醉狀態下冷液體和冷環境的刺激,促進患者血液循環恢復正常,減輕腎臟負擔,維持腎小球血流量穩定、腎功能正常,維持正常尿量;低體溫可影響肝臟代謝麻醉藥物的活性,致使麻醉藥物半衰期延長,延長蘇醒時間,故正常體溫可縮短麻醉蘇醒時間[15-16]。上述結果與張雪等[17]的研究中實驗組患者術后恢復指標顯著優于對照組的結果一致。本研究結果顯示,觀察組患者出現術中低體溫、術后寒戰、術后躁動等并發癥發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。術中體溫變化可能會損傷患者機體免疫功能,減少膠原蛋白合成,使傷口愈合延遲[18]。術中低體溫可降低血小板功能,減弱凝血物質活性,延長出血時間,增加術中出血量,加重機體應激反應,增加寒戰、躁動等并發癥發生率[19]。寒戰是體溫過低時全身不由自主的顫抖,躁動是患者出現情緒反應和反射性對抗的表現,會增加不良事件的發生,而這些均與體溫過低有關。復合保溫護理能夠保持患者正常體溫,降低患者術中及術后并發癥發生率。這與劉宏春[20]的研究中觀察組患者并發癥發生率顯著低于對照組的結果一致。

綜上所述,行人工全髖關節置換術的老年患者術中應用復合保溫護理模式,可有效維持患者術中不同時間段下體溫水平、各項生命體征,可減少術中出血量、增加術中排尿量,且可減少麻醉蘇醒用時,降低并發癥發生率,值得臨床應用。