全程無縫隙護理對普外手術患者全身麻醉蘇醒期躁動的影響

陸丹丹 洪 花

(泰州市人民醫院麻醉科,江蘇 泰州,225300)

隨著醫學水平的提高,普外手術的成功率越來越高。但是任何手術都存在一定的創傷性,會對患者的神經、內分泌等產生影響,可對機體產生一定的應激作用。另外,實施全身麻醉后會對患者的體溫調節中樞產生抑制,導致患者在一定條件下出現寒戰,誘發蘇醒延遲[1]。麻醉蘇醒期是麻醉期的一個重要階段,為停止給患者麻醉藥到患者可以對外界的刺激作常規反應的一個時間段。蘇醒期躁動易使患者發生神經系統受損、低氧血癥等并發癥,嚴重情況下危及患者生命[2]。同時,隨著現代文明的發展,患者對舒適度的要求也在提高。而傳統護理的責任不明確,沒有真正服務于患者,沒有做到有效鎮痛,導致護理效果不佳[3]。全程無縫隙護理是在護理過程中提供連續性、整體性、全方位的一種護理管理模式[4]。全程無縫隙護理的本質是找出服務過程中存在的縫隙,在護理過程中通過不斷查找漏洞并進行改進[5]。本研究遴選2018年7月—2021年4月泰州市人民醫院進行普外手術患者88例為研究對象,具體探討了全程無縫隙護理對普外手術患者全身麻醉蘇醒期躁動的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

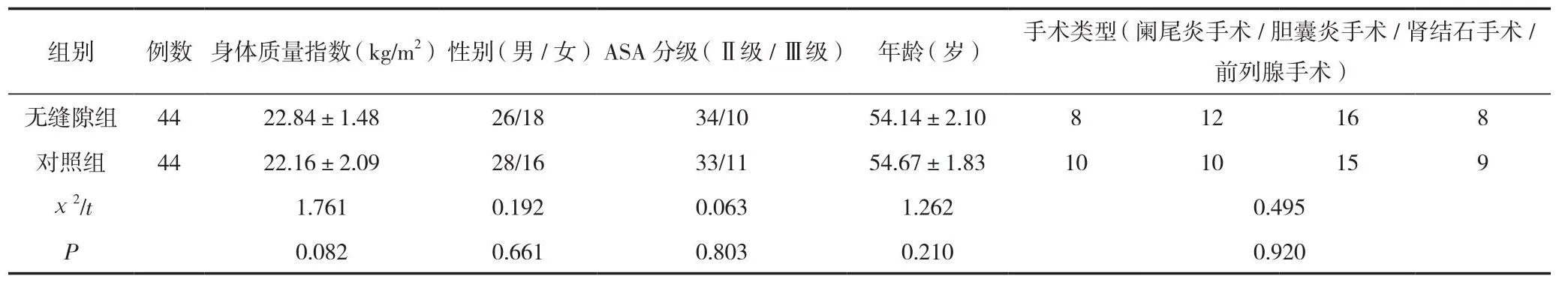

遴選2018年7月—2021年4月在泰州市人民醫院進行普外手術的88例患者作為研究對象,根據隨機抽簽法分為對照組和無縫隙組,每組44例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。本研究所納入患者均對本研究內容知曉并簽署知情同意書,本研究經泰州市人民醫院醫學倫理委員會批準。

表1 兩組患者一般資料對比 ([±s)/n(%)]

表1 兩組患者一般資料對比 ([±s)/n(%)]

組別 例數 身體質量指數(kg/m2)性別(男/女)ASA分級(Ⅱ級/Ⅲ級) 年齡(歲) 手術類型(闌尾炎手術/膽囊炎手術/腎結石手術/前列腺手術)無縫隙組 44 22.84±1.48 26/18 34/10 54.14±2.10 8 12 16 8對照組 44 22.16±2.09 28/16 33/11 54.67±1.83 10 10 15 9 χ2/t 1.761 0.192 0.063 1.262 0.495 P 0.082 0.661 0.803 0.210 0.920

1.2 納入與排除標準

納入標準:①擇期手術;②術前精神正常,無認知功能障礙;③麻醉方式為靜吸復合式全身麻醉;④年齡>18歲;⑤均滿足麻醉、手術指征;⑥患者肝、腎功能正常;⑦患者對于麻醉藥物代謝能力正常。

排除標準:①有精神病史的患者,例如精神分裂癥、抑郁癥、躁狂癥;②有認知障礙,不能有效進行交流的患者;③有長時間服用鎮痛藥史的患者;④有慢性疼痛病史的患者;⑤入組前6個月有手術史者;⑥妊娠、哺乳期女性;⑦合并急慢性感染性疾病患者;⑧合并惡性腫瘤及重大臟器功能障礙、衰竭者;⑨合并貧血、營養不良者。

1.3 方法

對兩組患者均進行靜吸復合式的全身麻醉。

對照組給予傳統護理。由責任護士和醫生實施術后常規護理。當患者出現疼痛、蘇醒期躁動等不適時,由責任護士轉達醫生,然后由醫生進行對癥處理。

無縫隙組給予全程無縫隙護理。具體內容:(1)建立全程無縫隙護理小組:設立組長1名(由麻醉科護士長擔任),另選2名經驗豐富的護士任副組長(職稱為中級及以上,工齡≥5年),其余手術室護士(工齡≥1年)為組員。將小組成員進行不同層級的搭配,一個小組包括低層級護士與高層級護士,高層級護士負責對低層級護士進行技術指導。在護理前對小組成員都進行無縫隙護理模式培訓,包括普外科知識、麻醉知識、手術知識、護理方法知識等,小組組長每月對小組成員進行考核,對存在的問題進行再次強化。(2)護理小組采用視覺模擬量表(visual analog scale,VAS)評估患者的疼痛狀況,護理人員可積極結合患者的身心狀況進行針對性護理,也可在專科醫師的指導下對患者進行護理。(3)對于VAS評分≥6分的患者,在麻醉醫師與護理小組成員的指導下采用鎮痛藥物進行疼痛、蘇醒期躁動管理,并且每日評估鎮痛效果,了解麻醉的有效性與安全性,對于出現嚴重不良反應的患者,護士應及時告知主治醫師給予對癥處理。對于VAS評分3~6分的患者,可由護理小組成員進行針對性護理,可應用非藥物鎮痛方法進行疼痛、蘇醒期躁動護理,例如聽音樂、深呼吸、冥想等方式轉移注意力。(4)在病房與麻醉室設立24 h疼痛熱線或蘇醒期躁動認定,待患者返回病區后,由護理小組成員對患者進行疼痛認知培訓,向患者發放疼痛健康手冊,講解疼痛出現的原因、非藥物鎮痛方法等,以便患者在閑余時間閱讀,掌握更多有關手術疼痛的知識,加強自我管理,從而提高鎮痛效果。

1.4 觀察指標

①比較兩組患者手術前、蘇醒期血壓及心率。檢測手術前、蘇醒期收縮壓(systolic blood pressure,SBP)、舒張壓(diastolic blood pressure,DBP)、心率(heart rate,HR),將測量3次的平均值作為最終結果。②比較兩組患者術后6 h、術后24 h與48 h的疼痛視覺模擬量表(visual analog scale,VAS)評分。VAS總分0~10分,表示無痛~劇痛,即評分越低表示疼痛越輕。③比較兩組患者蘇醒期躁動發生情況。采用Richmond躁動-鎮靜量表(Richmond agitation-sedation scale,RASS)實施評分。清醒狀態為0級,煩躁為1級,躁動不安為2級,非常躁動不安為3級;躁動發生率 =(1級+2級+3級)例數/總例數×100%。④比較兩組患者拔出氣管時間、麻醉后監護室滯留時間(post-anesthesia care unit,PACU)、完全清醒時間。

1.5 統計學分析

采用SPSS 26.0統計學軟件進行數據分析。正態分布計量資料(血壓、心率、VAS評分、拔出氣管時間、PACU滯留時間、完全清醒時間)用(±s)表示,同組組內數據用配對樣本t檢驗,不同組間數據用獨立樣本t檢驗;計數資料(躁動發生率)用[n(%)]表示,用χ2檢驗,當單元格期望頻數 <5時用連續校正χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

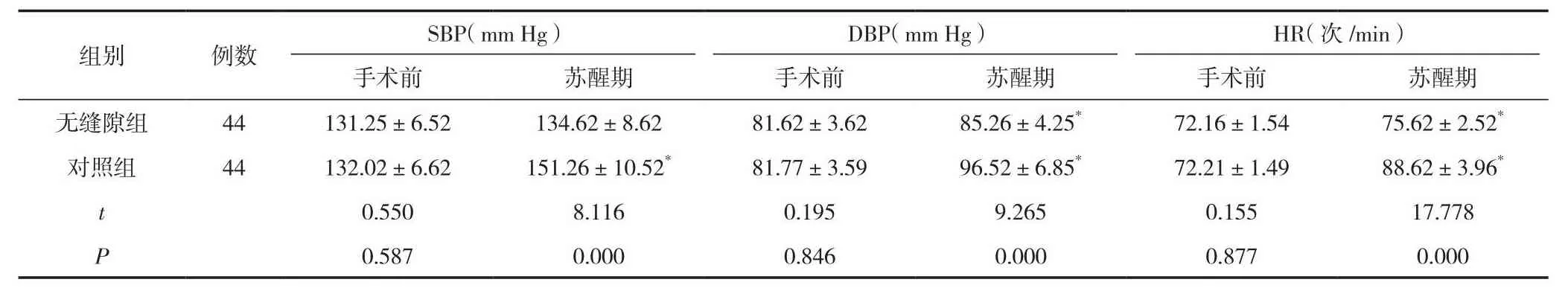

2.1 兩組患者手術前、蘇醒期血壓及心率對比

手術前,無縫隙組SBP、DBP、HR與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05);蘇醒期,無縫隙組SBP、DBP、HR均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者手術前、蘇醒期血壓及心率對比 (±s)

表2 兩組患者手術前、蘇醒期血壓及心率對比 (±s)

注:與同組手術前比較:*P<0.05;1 mm Hg≈0.133 kpa。

組別 例數 SBP(mm Hg) DBP(mm Hg) HR(次/min)手術前 蘇醒期 手術前 蘇醒期 手術前 蘇醒期無縫隙組 44 131.25±6.52 134.62±8.62 81.62±3.62 85.26±4.25* 72.16±1.54 75.62±2.52*對照組 44 132.02±6.62 151.26±10.52* 81.77±3.59 96.52±6.85* 72.21±1.49 88.62±3.96*t 0.550 8.116 0.195 9.265 0.155 17.778 P 0.587 0.000 0.846 0.000 0.877 0.000

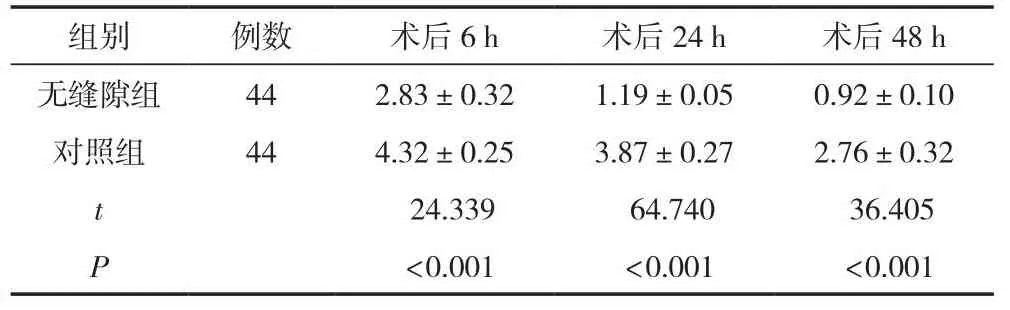

2.2 兩組患者VAS評分對比

無縫隙組術后不同時間點的VAS評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者術后不同時間點的VAS評分對比 (±s,分)

表3 兩組患者術后不同時間點的VAS評分對比 (±s,分)

組別 例數 術后6 h 術后24 h 術后48 h無縫隙組 44 2.83±0.32 1.19±0.05 0.92±0.10對照組 44 4.32±0.25 3.87±0.27 2.76±0.32 t 24.339 64.740 36.405 P<0.001 <0.001 <0.001

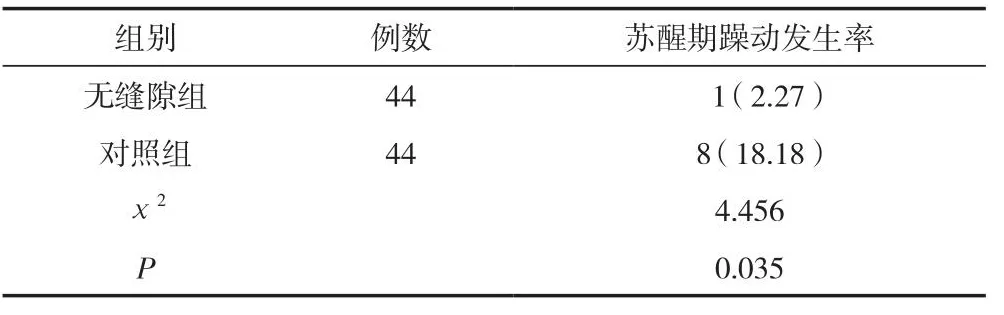

2.3 兩組患者蘇醒期躁動發生情況對比

無縫隙組的蘇醒期躁動發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者蘇醒期躁動發生情況對比 [n(%)]

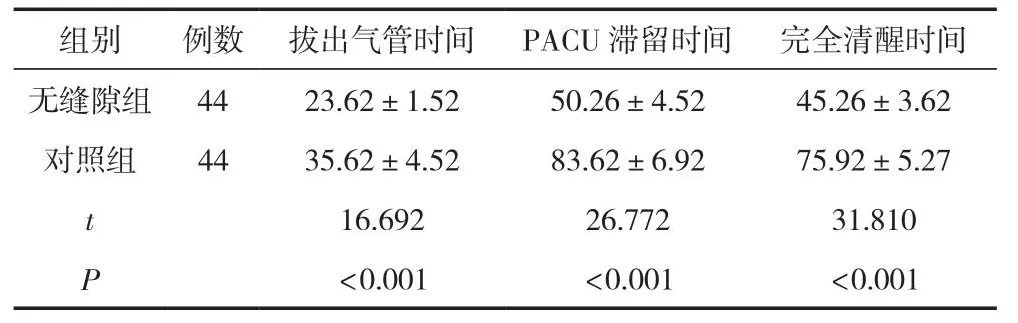

2.4 兩組患者拔出氣管時間、PACU滯留時間、完全清醒時間對比

無縫隙組拔出氣管時間、PACU滯留時間、完全清醒時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表5 兩組患者拔出氣管時間、PACU滯留時間、完全清醒時間對比 (±s,min)

表5 兩組患者拔出氣管時間、PACU滯留時間、完全清醒時間對比 (±s,min)

組別 例數 拔出氣管時間 PACU滯留時間 完全清醒時間無縫隙組 44 23.62±1.52 50.26±4.52 45.26±3.62對照組 44 35.62±4.52 83.62±6.92 75.92±5.27 t 16.692 26.772 31.810 P<0.001 <0.001 <0.001

3 討論

全身麻醉簡稱全麻,是指麻醉藥經呼吸道吸入、靜脈或肌肉注射進入體內,對中樞神經系統產生暫時抑制作用,臨床表現為神志消失、全身痛覺消失、遺忘、反射抑制和骨骼肌松弛。全麻蘇醒期躁動在全身麻醉恢復期較為常見,主要表現為興奮、激動和迷失方向[6-8]。手術是一種創傷性治療措施,在改善患者預后的同時也會導致患者疼痛難忍。并且普外手術全身麻醉期的處理通常面對著各種問題,特別是全身麻醉對于患者的負面效應相對比較大,在手術中也需要面臨各種不確定因素,因此對于護理的要求比較高[9-10]。與傳統護理模式相比,全程無縫隙護理更講究整體性與針對性,能使護理工作環環相扣、有的放矢,也能確保各個護理環節有所貫通,從而為患者提供優質護理服務,提高護理質量[11]。

本研究中所有患者的手術均順利完成,結果顯示,無縫隙組蘇醒期SBP、DBP、HR均低于對照組,無縫隙組術后不同時間點的VAS評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),表明全程無縫隙護理在普外手術患者的應用能促進緩解疼痛,生命體征更穩定。同時本研究顯示,無縫隙組的蘇醒期躁動發生率為2.27%,顯著低于對照組的18.18%,差異有統計學意義(P<0.05),表明全程無縫隙護理在普外手術患者的應用能減少蘇醒期躁動的發生率。本研究結果還顯示,無縫隙組拔出氣管時間、PACU滯留時間、完全清醒時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),表明無縫隙組患者蘇醒更快。分析原因,可能是患者進行手術后,手術作為一次應激源,可引起患者身體的非特異性反應,產生應激綜合反應,加重患者病情[12]。而常規護理存在很大的過程管理缺陷,比如流程繁瑣、很多護理人員對各種護理細節與環節缺乏有效的護理風險評估措施,在圍手術期準備不足,醫生、護理人員、患者家屬、患者等溝通不足等均會導致護理效果較差[13-14]。在全程無縫隙護理中,護理小組通過術前訪視資料收集,可評估患者的身心狀態,也可掌握患者的臨床狀態,在術前及時向手術及麻醉醫師反饋患者的狀況,并配合醫師進行針對性護理[15-16]。全程無縫隙護理的主要內容包括成立以護理人員為基礎、以醫師為指導的針對性護理小組,由護理人員對護士進行全面的疼痛、蘇醒期躁動知識培訓,由護士對患者進行疼痛、蘇醒期躁動知識宣教與評估,能夠有效減輕普外手術患者麻醉恢復期應激反應,從而提高恢復效果[17]。本研究的結果也證實了全程無縫隙護理在普外手術患者全身麻醉的應用效果較好,但本研究也存在一定的不足,護理過程比較簡單,沒有形成系統性的護理措施,將在后續研究中探討,另外病例數較小,影響了結果的一般性、普遍性,因此仍舊需臨床擴大樣本病例數,展開更多隨機分組研究。

綜上所述,全程無縫隙護理在普外手術患者全身麻醉的應用能減少蘇醒期躁動的發生,促進緩解疼痛。