深度體悟,把握數學概念本質

黃肖慧

摘 要:在通過深度學習實現學生高階思維發展的教育背景下,本文以人教版教材“圓的認識”為例,依托APOS理論的支撐,在學情調查分析的基礎上,開展“具身體悟,驗證體悟,符號體悟,遷移體悟”四步走的教學實踐,引導學生在深度體悟中把握“圓”的概念本質,并進入到方法與策略、經驗與聯結的思維拓展層面,培養高階思維.

關鍵詞:體悟;思維;概念本質;圓

近期,筆者有幸加入廣東省“南方教研大講堂”活動的備課團隊,參與“圓的認識”一課的備課過程.“圓的認識”是“圖形與幾何”概念教學的經典課例,是從認識直線圖形向認識曲線圖形轉變的一次飛躍.本課依托杜賓斯基等人的APOS理論,遵循“感知概念—理解概念—描述概念—應用概念”的教學結構,從學生的認知起點出發,以深度體悟引領學生把握“圓”的概念本質,培養高階思維,打造深度學習課堂.

1?學情分析與課前思考

為把握學生學習的起點,備課團隊根據本課的教學目標,以問卷形式對相關知識進行了前測.

通過前測,發現大多數學生知道半徑、直徑,但能夠在圓中準確表示出來的只有10%左右;有超過一半的學生曾經用圓規畫過圓,但能準確畫指定大小的圓只有極少數.超過70%的學生提出:想研究圓的周長、面積,圓環面積,而“圓的特征”“圓的畫法”這些問題被關注度不高.在進一步的訪談中發現,大部分學生未能從數學思考層面來描述圓的本質屬性.

“圓的特征”“圓的畫法”這些問題,本質上都指向“圓是什么”.通過研究“圓的特征”“圓的畫法”可理解“圓是什么”,而理解了“圓是什么”,才能深刻領會“圓的特征”“圓的畫法”.因此本課主要分四步走,引領學生深度體悟,發展高階思維.

2?教學實踐

2.1?具身體悟:從操作到想象

圓與其它學習過的平面圖形相比,是與眾不同的.首先,圓是一個中心對稱的曲線圖形,圓上任意一點到圓心的距離都相等;其次,半徑、直徑作為圓的重要組成部分,是隱藏于圓的內部線段.這些都與其它直線平面圖形有著本質的區別.[1]通過分析圓的概念內涵及其在平面圖形概念體系中的位置,本課創建“尋寶情境”,來幫助學生獲得“平面內與圓心距離相等的動點軌跡”的感性認知,在情境中洞察概念屬性.

【片段一】情境中感知圓

師:同學們,根據“寶物在距離小旗2米的草地表面”,你能說出寶物可能藏在哪嗎?

小組合作:用一個紅點代表小旗,在透明紙上把寶物的可能所在位置用點表示出來.教師展示作品,把各組作品堆疊在一起.

師:當這無數個點匯集在一起,想象一下,連起來會是一個什么圖形?你能用手在空中描出這個圖形嗎?

學生的認知依附于身體,而身體又存在于特定的環境中,創設情境是學生快速進入認知過程的有效途徑,它直接影響學習者的投入程度[2].動手描點,指尖動作參與概念建構,直觀形象地表達動點的抽象軌跡;想象補充,促使動點成圓在頭腦中生成;徒手繪圓,及時把頭腦中的圓具象化.

2.2?驗證體悟:從操作到推理

杜賓斯基的APOS理論認為,第二階段是概念的過程階段,是對“活動”進行思考,通過一定的抽象得出概念的特有性質.與引領學生經歷“活動”相比,啟發學生對“活動”的本身進行思考更為重要.關注獲得知識的策略,聚焦數學方法論,才能更深層次地發展學生思維,實現深度理解.

【片段二】驗證圓的特征

師:老師提供一些不同大小的圓形紙片,請折一折、畫一畫、量一量、想一想,探究圓到底有什么特征?

學生合作探究,集中反饋.

師:大小不同的圓,是不是都具備了這些特征?

你是怎么發現這些特征的?

……

師:如果不操作,你能聯系情境解釋以上特征的合理性嗎?

生:寶物距離小旗2米,在以小旗為圓心的2米距離畫點,這樣的點有無數個,這無數個點與小旗所在位置(圓心)連接,就形成了無數條半徑,它們都是2米長……

在探究圓的特征這一活動中,學生表現出不同的思維層次,相當一部分只關注“我發現了什么”這一問題.教師適時追問:“大小不同的圓,是不是都具備了這些特征?”這暗示學生通過找不同大小的圓,舉更多的例子來驗證.但是,停留在“舉更多的例子”也是不夠的,因為例子再多也只是同一思維層面上的單調重復.此時,教師再追問:“你是怎么發現這些特征的?”“如果不操作,你能聯系情境解釋以上特征的合理性嗎?”這是更高層次的引導,從關注“是什么”轉向關注“為什么”.思維從動手驗證的感性水平上升到推理證明的理性水平.誠然,前者指向知識的陳述,后者指向策略的反思,對學生而言后者是更具成長價值的學習.[3]

2.3?符號體悟:從操作到抽象

杜賓斯基的APOS理論提出:第三階段是對象階段,是對“活動”與“過程”的升華,將抽象出的概念賦予其形式化的定義及符號,成為一個具體的“對象”.

雖然小學教材沒有正式提出圓的概念,但是把圓的概念符號化還是必不可少的.進入第三階段,要把情境中的圓、學具圓片抽象成“對象”,落到紙面上,讓學生體悟符號的生成.[4]

【片段三】對比中畫圓

先讓學生用圓規在紙上畫半徑為2厘米的圓.

師:草地上半徑2米的大圓,還能用圓規畫嗎?

師:紙上畫圓與草地上畫圓,方法有什么不同?

為什么沒有圓規也畫出了圓呢?

生:確定了圓心和圓心到圓上的距離,就能畫出圓.

“兩種畫圓方法有什么不同?”,這是同中求異,再次引證圓心決定位置,半徑決定大小;“為什么沒有圓規也畫出了圓?”,這是異中求同,引導發現不同工具發揮的相同作用,感受“一中同長”.思考直達概念的核心,逐步實現圓的符號化.

2.4?遷移體悟:從理解到運用

杜賓斯基等人認為,概念學習的第四階段是運用,是概念進一步的理解、揭示和實例化,最終要形成綜合的心理圖式.本課的練習環節嘗試從概念理解過渡到概念應用,催生聯結的思維方式和認知方式.

【片段四】練習中內化圓

練習一:

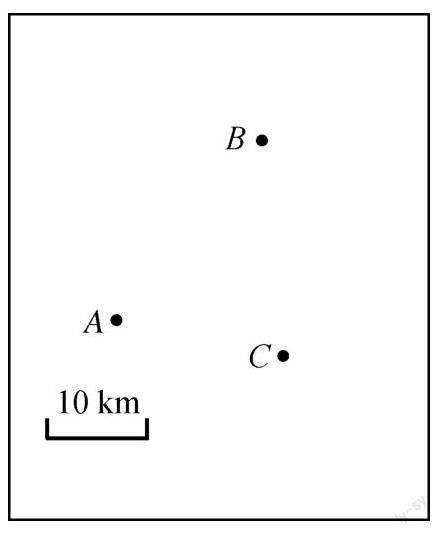

地震局預測A地于14:23左右將發生6—7級地震,波及范圍為20千米.

(地震小常識:地震波在地面的波及范圍是一個以震中為圓心的圓)

(1) 在圖中畫出以A地為震中的危險區域;

(2) 判斷B、C兩地是否在危險區域內.

練習二:

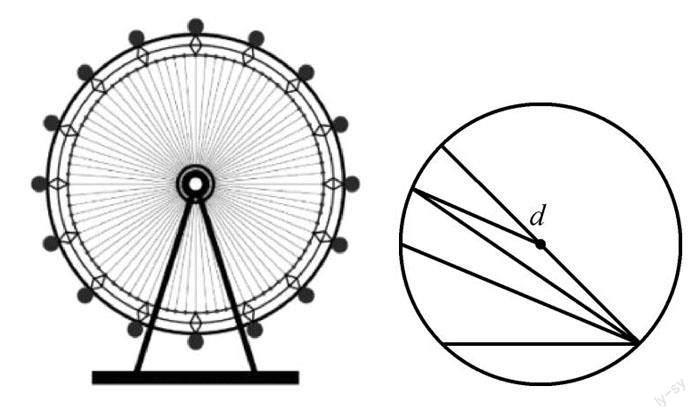

師:公園里有一個摩天輪,如果兩個人想坐在摩天輪距離最遠的兩個座位上,要怎么坐才可以呢?

練習三:拓展研究

尋寶活動中,如果信息改為:“寶物藏在距離小旗2米的地方”,猜想一下,寶物所在位置的軌跡,會是一個什么形狀?

練習一創設地震應用情境,進一步揭示圓的本質特征,使圓的應用實例化.練習二創設摩天輪的應用背景,建立圓與其它平面圖形之間的知識聯結,啟發學生對平面圖形中線段之間的邏輯關系進行梳理,建立平面圖形之間的橫向聯系.練習三是對概念內涵、外延進行擴大,獲得圓與球體概念的邏輯聯結,從縱向上初步建立曲線圖形概念體系內部之間的聯系.

綜上,概念學習是不斷構建活動、對象、圖式的過程.經歷感知、內化和概括、復述和反思活動,在深度體悟中把握“圓”的概念本質,并進入到方法與策略、經驗與聯結的思維拓展層面,方能培養高階思維.

參考文獻:

[1] 趙元中.用“行”撬動深度的“知”——“圓的認識”教學實踐與思考[J].小學數學教育,2021(10):70-72.

[2] 侯凱瑩.小學數學具身教學設計研究——以“圖形與幾何”為例[D].山西大學,2020.

[3] 姚進.小學數學中“圓的認識”的教學設計研究——基于APOS理論[D].揚州大學,2016.

[4] 陳江輝.關于“圓的認識”教學的再思考[J].小學數學教師,2018(2):43-47.