依仿變幻:清宮《獸譜》西方圖像來源考析

官棟訢

現藏于故宮博物院的《獸譜》創作于清乾隆十五年(1750)至二十六年(1761),絹本設色,共六冊,每冊30 幅,共180 幅,縱40.2 厘米、橫42.6 厘米,每開右圖左文。該圖譜專以動物為描繪對象,是清朝盛期宮廷博物學活動產生的視覺作品。由于資料所限,現有研究在其編撰過程、圖像來源和內容等方面仍存在許多待解決的問題,尤其是書中寫實動物畫像究竟指稱何物、這些形象在《古今圖書集成》之外是否還有其他參照等。筆者借助新發現的材料,揭示了《獸譜》在繪制過程中可能直接參考的西方圖像來源,并對《獸譜》的制圖方式和內容性質做出了進一步地考析。

一、“單一藍本說”及其疑點

《獸譜》后跋稱:“繪事所垂,悉皆征實”,可見該圖譜的繪制具有追求“真實”的意圖;同時宣稱“名目形相,蓋本諸《古今圖書集成》,而設色則余省、張為邦奉敕摹寫者也。”①即書中動物的名稱、類別、形態特征,均以《古今圖書集成》為藍本,由宮廷畫師余省、張為邦繪制。經對比,這部分內容大概對應于《古今圖書集成·博物匯編·禽蟲典》(下稱《禽蟲典》)第56 卷至第126 卷。《獸譜》動物形象雖由融匯西洋技法的寫實畫風進行詮釋,但對于其中絕大部分內容,卻很難憑借現代動物學知識,以直接辨識的方式確定其指稱對象。在關于該圖譜的已有研究中,較有影響力的看法是,異國獸部分的形象具有西方來源,其余部分則是宮廷畫師使用西洋技法對《禽蟲典》的傳統木刻圖像進行重制而成,以傳達一種視覺上的真實感②。然而,在考察《獸譜》自身及其背景的過程中,筆者發現將《禽蟲典》視作《獸譜》單一藍本,有以下存疑之處。

1、增溢的形象信息

將《獸譜》諸獸與《禽蟲典》原圖一一對比可看出,畫師對《禽蟲典》的重制并非如跋文所稱只是一個簡單的“設色、摹寫”過程,相反,很多動物被更換為與《禽蟲典》中圖迥異的全新形象。這類新形象在記錄《山海經》動物的異獸部分尤為多見,如鹿蜀、天狗、蠻蠻等。以鹿蜀為例,《獸譜》并非在用墨線臨摹版畫原圖的基礎上施以顏色,而是脫離原圖,用一個全新且更具生命感的形象來詮釋該動物,維系二者相似性聯系的僅是文本對鹿蜀形象的定義(圖1)。與此相似,《獸譜》中的許多動物相較《禽蟲典》原圖都產生了信息的增溢,因此《禽蟲典》也就很難構成《獸譜》圖像的單一來源。問題在于,新增的形象信息究竟采自何方?在對《獸譜》圖像進行更深入地考察后,可以發現一些線索。

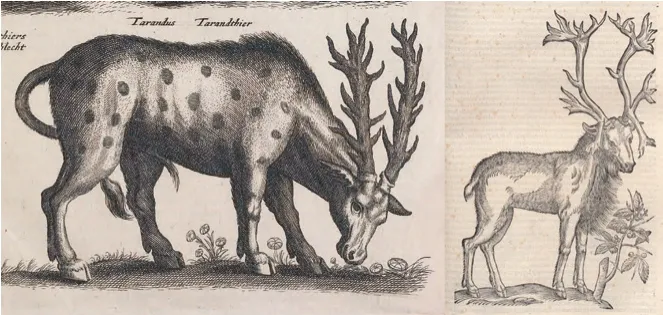

無論《禽蟲典》還是《獸譜》,其動物圖像呈現出的一個明顯特征,是將來自不同物種的軀體部位拼接成一個整體。盡管整體上可以對應到現實物種的動物寥寥無幾,但若把拼合的各部分拆開,很多具體部位卻是寫實而容易辨識的。但是,新形象中還出現了一些現實里并不存在的形態特征,比較有代表性的是麈。在《獸譜》中,它長著一對如樹枝般具有密集指狀分叉的角,這樣的角形既沒有出現于《禽蟲典》原圖,又不存在于自然界的鹿科動物中(圖2)。

《獸譜》中的猿猴類形象的差異則集中體現在動作姿態的變化。例如,第一冊第十八開的羆在《禽蟲典》原圖中呈現為雙手下垂的直立姿勢,而在《獸譜》中,它身體前傾,左臂舉起,掌心內收,右臂不是隨重力自然下垂,而是半抬于腰間(圖3)。令人困惑的地方在于,很多新出現的動作或手勢奇怪而別扭,似乎另有什么本應搭配動作來組成完整場景的元素,卻沒有出現在畫面之中,造成了動作讀解上的困難。

圖3:羆左:《禽蟲典》之羆(出自[清]蔣廷錫等編:《禽蟲典》,第662 頁)右:《獸譜》之羆(出自故宮博物院編:《清宮獸譜》,第61 頁)

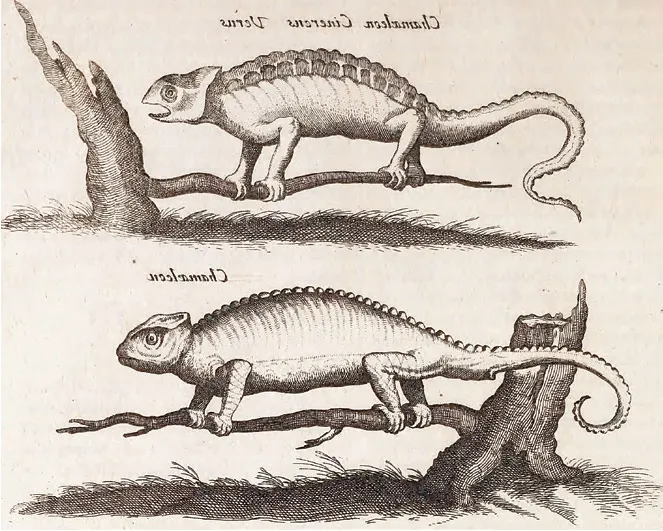

另有一些新形象在整體形態上與某種現實生物具有較高吻合度,要實現如此效果,似乎畫師應當見過所參考的動物,然而許多具體細節卻又無法準確對應。如加默良在《禽蟲典》中擁有一個老鼠的頭部,長著耳朵和胡須,而到了《獸譜》里,其雙耳被改為頭冠,具備爬行動物的特征,更貼近現實里避役科(Chamaeleonidae)動物的形象(圖4)。若非巧合,則《禽蟲典》之外可能還存在一個可以用來證偽《禽蟲典》哺乳類動物形象的信息源。

圖4:加默良左:《禽蟲典》之加默良獸(出自[清]蔣廷錫等編:《禽蟲典》,第1209 頁)右:《獸譜》之加默良(出自故宮博物院編:《清宮獸譜》,第389 頁)

2、西方圖像的痕跡

已有證據表明,《獸譜》存留著西方圖像的痕跡。賴毓芝指出,《獸譜》之鼻角獸圖的細節遠遠超過作為傳播中介的《坤輿圖說》和《禽蟲典》,與其最初源頭,即丟勒(Albrecht Dürer,1471 ~1528)的犀牛版畫十分接近,另一種異國獸貍猴亦然。結合《獸譜》異國獸部分除利未亞獅子外,均能在瑞士博物學家格斯納(Konrad Gesner,1516 ~1565)的《動物志》(Historia animalium)中找到對應圖像。她推斷畫師可能直接參考了收錄有丟勒犀牛圖的格斯納原書,并提出參考其他歐洲書籍的可能性③。

受此啟發,筆者將《獸譜》異國獸部分與《禽蟲典》《動物志》兩書的對應圖畫進行比對,發現《動物志》作為西方來源的觀點仍有可商榷之處。雖然鼻角獸的問題可以得到解釋,但放在其它動物身上并非完全適用。以加默良為例,這種動物在《禽蟲典》及其上游文獻《坤輿圖說》④里的形象確實可以在《動物志》中找到來源,即Chamaeleon 的插圖(圖5),其細節程度也遠超中間環節的《坤輿圖說》和《禽蟲典》,能夠為《獸譜》精美圖像的繪制提供足夠信息。但實際上,《獸譜》和《動物志》中的Chamaeleon 圖像卻沒有很強的同一性,很難說是照著《動物志》畫出來的。

圖5:《動物志》之Chamaeleon(出自Conradus Gesnerus,Historiae animalium lib. Ⅱ, de quadrupedibus ouiparis, Zurich:Chris-toph Froschauer, 1554, p. 3)

相似例子還見于第六冊第二十三開中的亞細亞州山羊。《禽蟲典》中亞細亞州山羊的形象雖與它在《坤輿圖說》里的形象存在差別⑤,卻依然可在《動物志》中清楚地找到原型,即Capra Indica(意為“印度山羊”)(圖6 左、圖7)。但和加默良一樣,《獸譜》里的亞細亞州山羊形象卻與Capra Indica 有頗大出入,無論是角、耳還是頸下的雙乳,都呈現出不同的形態特征(圖6 右)。Capra Indica 作為《獸譜》中亞細亞州山羊直接參考對象的猜想,同樣不具有很強的說服力。

圖6:亞細亞州山羊左:《禽蟲典》之山羊(出自[清]蔣廷錫等編:《禽蟲典》,第1209 頁)右:《獸譜》之亞細亞州山羊(出自故宮博物院編:《清宮獸譜》,第391 頁)

圖7:《動物志》之Capra Indica(出自Conradus Gesnerus,Historiae animalium lib. I, de quadrupedibus uiuiparis, Zurich:Chris-toph Froschauer, 1551, p. 1097)

反過來講,如果《動物志》是《獸譜》的直接參考對象,基于簡約法則,畫師也不太可能僅選中其中的鼻角獸和貍猴,而在面對加默良、亞細亞州山羊等同樣見于《動物志》中的動物時卻另辟蹊徑。據此推斷,不僅《禽蟲典》不一定是《獸譜》形象創造的唯一依據,而且格斯納所著的《動物志》也可能不是編外信源的準確候選者。綜上可推,《獸譜》動物形象增溢信息的來源,除可能一部分來自畫師現實觀察所獲外,還存在另外一些現成圖例,這些圖例擁有豐富的細節,反映了更多的動物形象信息,能支撐起《獸譜》精細而富有真實感的動物形象。

二、 另有所本:約恩斯頓及其《博物志·論四足動物》

筆者在資料搜集過程中,發現多處可能成為《獸譜》直接參考對象的西書來源,下文將集中討論與《獸譜》構成較強因襲關系的一本著作,即波蘭博物學者、醫生約恩斯頓(Jan Jonston,1603 ~1675)所著的《博物志·論四足動物》(Historiae naturalis de quadrupedibus libri)。該書隸屬于約恩斯頓出版于1650 ~1653 年的博物學寫作項目,是六卷《博物志》(Historiae naturalis)系列的第一卷,其時間點正好是在《獸譜》開始創作的100 年前。其后相繼出版的五卷則分別討論蛇類、昆蟲、無血水生動物、魚類和鳥類。和近代早期其他幾位著名博物志或百科全書作家—如格斯納、阿爾德羅萬迪(Ulisse Aldrovandi,1522 ~1605)、 貝隆(Pierre Belon,1571 ~1564) 等 的作品相比,約恩斯頓所著《博物志》最鮮明的特點,是書中配有大量關于描述對象的線雕銅版畫(engraving)插圖。在此以前,16 世紀博物志所配的插圖通常都是木版畫。銅版畫在圖像再現方面的優勢是顯而易見的,不僅可以表現更豐富的輪廓細節,還可以通過柔和的灰色調變化表現體積感。就《論四足動物》所涉及的哺乳動物和爬行動物而言,銅版雕刻的動物插圖在形態結構、體表質感、光影和立體感上所能實現的效果,都是線條生硬的木版畫插圖所難以達到的,其制作成本也相應地更加昂貴。同時,從種類和數量上看,約恩斯頓所著《博物志》中的動物插圖雖不具有很強的原創性,但它們是前人博物志和動物版畫的集大成者。制圖者把大量在當時印刷媒介流行的動物形象經遴選和重制后收錄其中,其中也不乏格斯納書中的動物。

刊于美因河畔法蘭克福的初版《博物志》扉頁上注明,這些精美而富有真實感的動物插圖由該書出版商兼版畫家老梅里安(Matthaeus Merian the Elder,1593 ~1650)制作⑥,此人是17 ~18世紀著名女性博物學家瑪麗亞· 梅里安(Maria Merian,1647 ~1717)的父親。其后幾個再版的插圖基本和第一版沒有差別,只是部分圖片發生了左右翻轉。實際上,《博物志》的圖文內容并未構成精確的一一對應關系,如一些約恩斯頓想讓讀者參看的插圖沒有體現在圖版里,而圖版也出現了一些文本中所沒有提及的動物。

三、《論四足動物》和《獸譜》的圖文比較

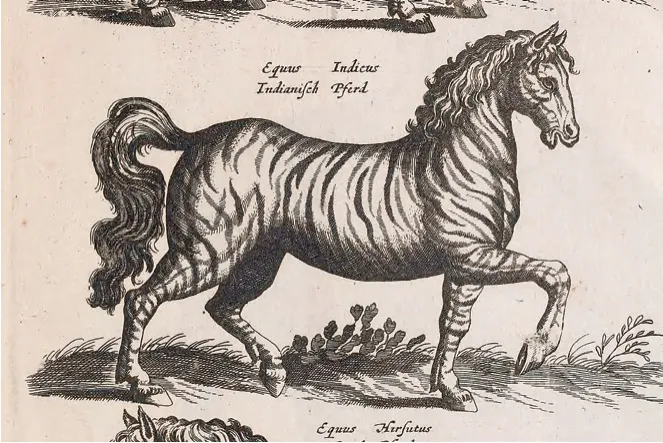

經筆者比對,在《獸譜》記錄的180 種動物中,有超70 種可以在《論四足動物》里找到匹配的形象原型。故從數量上看,兩書圖像內容的雷同并非偶然,更重要的是,這些原型還能讓第一節中提出的疑點得到合理解釋。《獸譜》里最簡單的圖像取用方式是整體挪用,如前述的鹿蜀,實際上是挪用了Equus Indicus(意為“印度馬”)(圖1 右、圖8)的軀體;相似案例還有豹和Pardus?eopardus(意為“豹”)、居暨和Mus alpinq Marmota(意為“阿爾卑斯旱獺”)等,不一而足。另一些動物的取用方式則更為復雜。以羆為例,畫師挪用了Simia(意為“猿”)的上半身,下半身則依然保留《禽蟲典》原圖的直立姿勢,羆的奇怪手勢正是這種后期拆解所造成的。在《論四足動物》中,Simia 是一只蹲坐在地上的猿,其半抬的右臂原本自然地靠在右腿之上,左掌握有一個圓環,但構成完整動作的這些要素在《獸譜》中沒有被完全畫出,使羆呈現出令人難以理解的姿勢(圖3 右、圖9)。

圖8:《論四足動物》 之Equus Indicus(出自Johannes Jonstonus, Historiae naturalis de quadrupedibus, Amstelodami:Apud Ioannem Iacobi Fil. Schipper, 1657, Tab. Ⅴ)

圖9:《論四足動物》之Simia(出自Johannes Jonstonus,Historiae naturalis de quadrupedibus, Tab. ?Ⅸ)

下文將選取蘊含較多溯源細節的四種動物進行具體分析。

1、麈和Tarandus

《論四足動物》在第二篇討論了偶蹄四足動物,在其下的有角反芻動物一節中,約恩斯頓記錄了一種見于挪威、瑞士等地的Tarandus,他征引了阿爾德羅萬迪在《偶蹄四足動物志》(Quadrupedum omnium bisulcorum historia)第三十章的描述,尤其是它奇特的角:“其角高聳,從前額交叉伸出;角中部有一多節分枝,該枝又再次分岔,變得更寬。角呈白色,其上有細小紋路。其角在高度上與駝鹿不同;在寬度上與雄鹿相異;在顏色和分枝之多上,亦有別于上述二者。”⑦Tarandus 的配圖描繪了這種有角動物的具體樣貌,從中可以發現,這種形狀的角在現實中并不存在。盡管插圖形象所展現的角上分枝是不規則的,但《獸譜》中麈的角形卻幾乎與其一模一樣(圖2右、圖10 左)。兩圖的信息重疊現象說明,Tarandus 就是《獸譜》中麈的西書原型。

圖10:Tarandus左:《論四足動物》之Tarandus(出自Johannes Jonstonus,Historiae naturalis de quadrupedibus, Tab. ?Ⅳ)右:《偶蹄四足動物志》 之Tarandus(出自Ulisse Aldrovandi, Quadrupedum omnium bisulcorum historia,Bologna: Sebastianus Bonomius, 1621, p. 861)

此段征引內容同時提到,Tarandus大如牛、頭如鹿,毛呈白色,獸皮堅韌,有著健壯的胸部和空心的偶蹄,在雪地上奔跑不會留下腳印⑧。結合阿爾德羅萬迪原書描述Tarandus 時所配的插圖(圖10 右),可以判斷Tarandus 就是馴鹿(Rangifer tarandus)。馴鹿角分枝復雜,且不同亞種間角形多變,如果沒有活體或標本參照,很難準確畫出其具體樣貌。《論四足動物》中Tarandus 圖的創作者大概沒有見過此種動物,才會構想出一個架空的鹿角形態,以及一條與現實中鹿類短尾不符的長長牛尾。這條長尾可能正是《獸譜》將其與麈相匹配的原因,麈的譜文稱:“麈之所在,群鹿從之,恒視其尾所向為準”,并且“尾可辟塵……用以為拂塵”⑨;同時,譜文的滿文部分將麈譯為“uncehen golmin buhū”,意為“長尾鹿”⑩,可知長尾被視為麈的識別特征。《獸譜》畫師將《論四足動物》中Tarandus 的軀體用在麈上,并將其調整為與《禽蟲典》原圖更為接近的昂頭回首姿態,上述兩方面的訛誤也均被不加考證地承用了。

其實在《獸譜》開始繪制之前,清宮就有過一幅“馴鹿”的寫實畫像。乾隆十年(1745),寧古塔將軍巴靈阿進貢了一頭白色“馴鹿”,乾隆帝以其為祥瑞,命人將其畫下,并親自為這幅《東海馴鹿圖》題跋,作《馴鹿歌》記錄此事(圖11)。畫師如攝影術般精湛的寫生技藝使我們能夠清晰分辨出,畫中的鹿就是現實中的馴鹿。同時,乾隆帝在其《馴鹿歌》的注釋中還準確指出“是鹿惟牝亦有角,與鹿稍異耳”?—雌雄均長角正是馴鹿區別于絕大部分鹿科動物的一大特征。以自然主義的標準看,同樣是描繪馴鹿,清宮的《東海馴鹿圖》顯然畫得比《論四足動物》更加準確,但《獸譜》卻選擇遙遠而朦朧的Tarandus作為參考對象,說明當時麈在自然界的所指仍然是不明確的。

圖11:清代,佚名,《東海馴鹿圖》,211.8 厘米x215.4 厘米,現藏于臺北故宮博物院

2、犀和Unicornis

《獸譜》中的犀圖如同譜文所述“似牯而豕首”?,與自然界中犀牛的形象有很大差異,可見并非根據真實動物寫生而來(圖12)。而《論四足動物》圖版ⅩⅡ正中有一頭圖注為“?upus Marinus”(意為“海狼”)的野獸,它豬頭、牛身、馬尾、獨角,雜合了多種動物的形象,并且擁有駱駝的二趾蹄,同時下頜微張,伸出長長的舌頭(圖13)。可以發現,《獸譜》中的犀全身各處與此獸幾無二致,僅獨角彎曲的角度略有出入,保留《禽蟲典》原圖的特征。其中,張嘴吐舌的表情和駱駝蹄是溯源匹配的錨點,這兩部分特征在《禽蟲典》原圖中均未出現,由此可確定,這頭圖注為“?upus Marinus”的野獸正是犀的西書原型。

圖12:犀左:《禽蟲典》之犀(出自[清]蔣廷錫等編:《禽蟲典》,第671 頁)右:《獸譜》之犀(出自故宮博物院編:《清宮獸譜》,第63 頁)

圖13:《論四足動物》之“?upus Marinus”(出自Johannes Jonstonus, Historiae naturalis de quadrupedibus, Tab. ⅩⅡ)

但是,我們卻無法在《論四足動物》的文本中找到關于獨角生物?upus Marinus 的內容。與此同時,圖版?Ⅶ另有一種同名的犬形動物,圖注“Gesneri et Bellonij”表明該圖復制自格斯納和貝隆的著作,它被描寫為一種見于英吉利海峽岸上的狼?。故位于圖版?Ⅶ中的才是真正的?upus Marinus。

那么,圖版ⅩⅡ的獨角生物究竟為何物?經查閱,該圖對應的文本出現在第一篇第六章《論獨角獸和角驢》里關于Monoceros 的論述中。據約恩斯頓征引阿爾德羅萬迪的說法,廣義的Monoceros 指長著獨角的多種生物,嚴格意義上則單指一種名為Unicornis 的獨角獸。在描述部分,約恩斯頓征引馬可· 波羅侍奉蒙古大汗(the great Cham of Tartary)時在南浡里國(the Kingdom of ?ambri)的見聞:“其身小于象,垂頭似豬,其舌多刺,用以取食;目黑,趾似犀牛狀。”?圖版ⅩⅡ的獨角生物正是對這段描述的圖解,其錯誤的圖注應該是圖文作者相互間缺乏溝通所造成。圖像創作者根據馬可· 波羅的描述把Unicornis 軀體各部位拆分,分別賦予各自所似動物的形態,其中Unicornis 的二趾蹄應該是出于創作者對未曾親眼目睹的犀牛腳趾的理解,而它的吐舌姿態,則是創作者為適應馬可· 波羅針對舌頭的專門描寫而設計,可見Unicornis 的奇異形象是在特定的文本語境中產生的。當《獸譜》畫師將其從原本語境抽離并轉譯為犀時,雖然通過精妙的姿態處理讓二者完成順暢過渡,但《論四足動物》的文本內容卻依然使這種東方生物不可避免地帶上西洋博物志的“文化基因”,并通過舌頭和蹄等“性狀”呈現出來。

3、加默良和Chamaeleon

上文提到,《獸譜》中的加默良不存在直接參考《動物志》之Chamaeleon插圖的明顯痕跡。實際上,比《動物志》更接近的是《論四足動物》圖版?ⅩⅩⅨ中兩幅Chamaeleon 插圖(圖4 右、圖14)。位于上方的Chamaeleon CinereusⅤerus 有一條姿態與加默良相一致的S型尾巴,而《動物志》和《禽蟲典》的尾巴均非如此。位于下方的Chamaeleon則與加默良軀體的主要部分相合,如整個頭部的形態、體側的虛線、肩胛骨處表示皮膚褶皺的線條,以及主體握著的樹枝形狀等,均為《動物志》之Chamaeleon 圖所不具備的相似點。

圖14:《論四足動物》之Chamaeleon Cinereus Ⅴerus 和Chamaeleon(圖像經水平翻轉)(出自Johannes Jonstonus,Historiae naturalis de quadrupedibus, Tab. ?ⅩⅩⅨ)

約恩斯頓在對不同地區的Chamaeleon 進行區分后,稱插圖描繪的Chamaeleon 是其中灰白色的種類,由圖名中的“Cinereus”(意為“灰色”)判斷,他指的是位于上方的Chamaeleon Cinerens Ⅴerus,而下方未被提及的Chamaeleon 圖則是老梅里安另外添加的。據史密斯(Paul J. Smith)考證,《論四足動物》的Chamaeleon CinerensⅤerus 圖出自阿爾德羅萬迪的作品,Chamaeleon 圖則出自由老海拉特繪圖的《動物真實寓言》(De warachtighe fabulen der dieren),后者被認為是在格斯納繪圖的基礎上,根據現實觀察進行調適的結果。格斯納之Chamaeleon 圖依據的是一副死去的避役標本,它保留了標本特有的與活體不同的特征,如干癟后深陷的眼睛;老海拉特修正了嘴、眼因死亡而帶來的失真,使其更符合動物學的現實。此圖流傳甚廣,在此后的徽志等書籍插圖和裝飾藝術中隨處可見?。盡管它是一本寓言書的插圖,但它畫得的確比當時博物志中的幾種避役圖像還要好。老梅里安可能鑒于該圖有著比阿爾德羅萬迪版本?更強的文化影響力,才將其一同收錄進《論四足動物》中。由此可見,兼具書商和藝術家雙重身份的老梅里安,擁有博物學家所不具備的對時下流行視覺文化的敏銳嗅覺,這是《博物志》插圖能夠大放異彩,且影響力甚至超過約恩斯頓文本的重要原因。

老海拉特之Chamaeleon 所提供的生物形象令清宮的《獸譜》編撰團隊信服,他們將其用作《獸譜》加默良的主要原型,“修正”了西方避役形象傳入中國后在跨文本傳播中的步步偏離;不僅祛除了《禽蟲典》中加默良獸的哺乳動物特征,而且使其獲得了超越《動物志》《坤輿圖說》一系的逼真形象,更加接近活體避役的事實。但這樣的接近無疑具有很大的偶然性,其背后幾乎不存在科學意義上的實證化趨向,而很大程度上是受《論四足動物》數量眾多的插圖及其充滿真實感的動物造型影響。對未曾親見其中絕大部分動物的中國人而言,這些插圖的品質和數量使其所傳達的動物形象信息顯得十分可信。

4、亞細亞州山羊和Capra ?ybica

因前期傳播過程中的流變而影響下游形象呈現的例子還有亞細亞州山羊。如上文所述,《獸譜》中亞細亞州山羊與《坤輿圖說》《禽蟲典》一系的初始原型,與《動物志》之Capra Indica 形象有較大出入。然而,我們卻能再次在《論四足動物》里找到和《獸譜》吻合的形象,即圖版ⅩⅩⅤ的Capra ?ybica(意為“利比亞山羊”)(圖6 右、圖15)。畫師幾乎是將《論四足動物》中的Capra?ybica 照搬至《獸譜》,并為其施以乳白的毛色。

圖15:《論四足動物》之Capra ?ybica(圖像經水平翻轉)(出自Johannes Jonstonus, Historiae naturalis de quadrupedibus,Tab. ⅩⅩⅤ)

問題是,格斯納的Capra Indica 圖也被收錄于《論四足動物》中,為何它卻沒有被選為亞細亞州山羊的直接參考對象?筆者認為,這一選擇緣自編撰團隊對《禽蟲典》文本的理解。當《坤輿圖說》的編者南懷仁(FerdinandⅤerbiest,1623 ~1688)將Capra Indica引入中國時,描述這種動物的文本內容就已產生偏差。《坤輿圖說》稱:“南印度國產山羊,項生兩乳下垂,乳極肥壯。”?但如魏漢茂(Hartmut Walravens)所言,格斯納原文并未提及Capra Indica頸部的乳房,故其插圖可能受到后來人的誤解?。在Capra Indica 圖中,羊頸下的確長有兩個肉垂,但現實中山羊乳房的位置在其兩后肢之間,圖中的肉垂并非乳房,而是一個食草時用于探知帶刺植物以防頸部被刺傷的器官。此錯誤在《坤輿圖說》向《禽蟲典》的過渡中進一步被擴大,《禽蟲典》畫師在原本是耳朵的末端加上乳頭結構,將這對垂下的大耳曲解成了乳房(圖6 左)。

“項生兩乳”在層層放大中變成了山羊的典型特征,《獸譜》畫師也將其用作尋找匹配原型的依據,此現象某種程度上是時人對西洋知識的求異心理所致。《論四足動物》的Capra ?ybica 恰恰在頸部下方長有一對碩大而明顯的乳房,而該書包括Capra Indica 在內的其他所有羊類均不具備這一特質。因此在圖像接力的下游環節,Capra ?ybica 取代先前的Capra Indica,成為《獸譜》參照的藍本。而較《禽蟲典》原文,《獸譜》的文本內容也有所增補,增加了對頸、乳、角、尾的具體描述?。這部分新增文本和《論四足動物》中的Capra ?ybica 形態特征相吻合,由于均為視覺特征,且真實山羊的頸下不長有乳房,故其來源只能是《論四足動物》的Capra ?ybica 圖像,而非已有研究所認為的畫師親眼目睹過這種山羊?。

《獸譜》編者基于西書圖像而增添對亞細亞州山羊的文字描述,折射出《獸譜》圖文合作模式的一個側面。西書圖像一旦介入文本生產,就意味著將《論四足動物》作為圖像繪制藍本,不太可能只是兩位畫師獨自想出的主意。但在做出這一推斷之前,還應排除另外一種可能性,即亞細亞州山羊新增的描述是根據已經畫好的《獸譜》圖像而寫成,負責文本書寫的八位軍機大臣?并不知曉《論四足動物》的存在。畢竟《獸譜》的絹字圖說是在圖像部分畫好的四年后才完成?。筆者認為這種可能性不高,因為《獸譜》文本較《禽蟲典》有很大的節略,而其圖像基本都高度貼合于被編選的文本描述,包括對西書原型做出的改動,也是基于文本內容而調整。顯然畫師并不具備僭越軍機大臣而編輯文本的權力,故較合理的解釋是,大臣和畫師共同策劃了《獸譜》動物形象的設計,在決定合適的西書原型后,大臣擬好新的文本供畫師參考,待其畫完,再將手稿在絹本上正式謄寫出來。

四、《博物志· 論四足動物》在北京的收藏記錄

《獸譜》與《論四足動物》在圖像上的種種關聯,對揭示兩書因襲關系而言具有很強的說服力。而在圖像的證詞之外,還有一部分資料在文獻學方面提供了《獸譜》編撰團隊可能接觸《論四足動物》的線索,以及關于畫師所用版本的信息。

明清時期西學在中國的傳播,很大程度上是天主教傳教士以教會在華藏書為基礎來開展的?。《北堂圖書館藏西文善本目錄》(Catalogue of the Pei-T'ang Library)是一部記錄明末清初以來入華西學文獻的藏書目錄,根據1861 年為北堂藏書進行第一次編目的狄仁吉(Jean-Baptiste Thierry,1823 ~1880) 統 計,在當時尚存的總共5930 冊藏書中,有博物學類書籍148 冊?。經查,可在該藏書目錄中發現約恩斯頓所著《博物志》的兩項收藏記錄,均為1657 ~1665 年在阿姆斯特丹發行的再版。編號為1877 的《博物志》六卷齊全,分兩冊裝訂,其中《論四足動物》和《論鳥類》合為一冊,其余四卷合并為另外一冊。值得注意的是編號為1878 的《博物志》,雖同為兩冊裝訂,但第一冊已被登記缺失,留下的第二冊是《論鳥類》《論昆蟲》《論蛇類》三卷的合訂本,因此包括《論四足動物》在內的其余三卷應該是在缺失的第一冊里。記錄同時顯示,與第一冊一并缺失的還有第二冊中的30 多張圖版?。雖然已經無從考證帶走這些圖版的人是誰,但可以推測,它們應該是出于某種原因被撕下,并與缺失的第一冊一同被帶走的。因此就第一冊而言,取書者的目標很可能也是其中那些圖像,并且該冊有大部分圖版滿足其需求才選擇整本帶走,而不是只撕下其中的數張。

約恩斯頓所著的《博物志》之所以會被傳教士帶入中國,一方面與歐洲社會對精美插圖本的重視有關,16 世紀新興的耶穌會十分注重書籍裝幀和插圖質量,帶插圖的書籍被認為具有更高的價值;另一方面,來華西書中的精美插圖尤其吸引中國上層人士,羅明堅(Michael Ruggieri,1543 ~1607)和利瑪竇(Matteo Ricci,1552 ~1610)等傳教士也十分重視插圖書籍,多次要求羅馬教廷寄來中國,以展示傳教士及歐洲優良的文化形象。同時,對中國讀者而言,插圖比文字更直觀?。在《獸譜》所處的清朝盛期存在不少統治者接觸西洋博物志或科學書籍的案例,如康熙帝曾讓南懷仁從北京耶穌會圖書館送來兩本西洋書籍,以查考朝鮮人所進獻活海豹的相關信息,還曾要求利類思(?udovico Buglio,1606 ~1682)作《進呈鷹論》,該書已被考證譯自阿爾德羅萬迪所著的《博物志》;乾隆帝也曾命人節譯法國皇家科學院的解剖報告集而作《御制額摩鳥圖記》?。因此,《獸譜》對《論四足動物》圖像的參考和因襲并非孤例,而是清朝盛期繁榮的中西文化交流大背景下所產生的文化結果?。1878 號登記缺失的《論四足動物》,可能正是因《獸譜》繪圖參考需要而被編撰團隊取走,在漫長的十年繪制中多有污損和散佚,以至于沒能再歸還。

結語

新參考藍本的發現使筆者得以對《獸譜》的制圖方式和內容性質做出新的界定,這是一本通過轉化西書動物圖像來詮釋中國傳統動物知識的博物圖譜?。編者公開的《禽蟲典》并非《獸譜》的唯一藍本,還存在以約恩斯頓所著的《博物志·論四足動物》為代表的西書來源。畫師余省、張為邦及負責文本編寫的軍機大臣在《論四足動物》豐富的插圖里挑選出合適的形象,與來自《禽蟲典》的180 種動物相匹配,并適當地依據《禽蟲典》原著對西書原型進行微調,使其實現中西兩部文獻間的過渡。這些舶來形象意味著《獸譜》并非完全是對自然對象的寫生記錄,這解釋了為何無法僅憑現代動物學知識直觀辨認出書中所描繪的物種。但是,沒有證據顯示《獸譜》編撰團隊解讀了《論四足動物》中具體的文本內容,故他們對兩書動物所做的匹配,主要還是根據西書圖像中的動物形象信息能否吻合《禽蟲典》的圖文描述來進行判斷的。因此,該項目不僅是一個典型的中西科學文化交流事件,還是一個以視覺為中心的文化工程。注釋:

① 故宮博物院編:《清宮獸譜》,北京:故宮出版社,2014 年,第407 頁。

② 賴毓芝:《清宮對歐洲自然史圖像的再制:以乾隆朝<獸譜>為例》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》,2013 年第80 期,第16-49 頁;郁文韜:《皇帝的博物圖:余省、張為邦繪<摹蔣廷錫鳥譜> <獸譜>研究》,《中國美術》,2016 年第3 期,第97 頁。

③ 賴毓芝:《清宮對歐洲自然史圖像的再制:以乾隆朝<獸譜>為例》,第34-37 頁。

④《禽蟲典》注明加默良獸的記錄取自《坤輿圖說》。

⑤《禽蟲典》注明亞細亞州山羊的記錄取自《坤輿圖說》。

⑥《博物志》系列的插圖為老梅里安編選和刊刻,但很多內容并非是他原創設計的。為區分書中形象的創作者和復刻者,后文言及創作主體時,稱“圖像創作者”。

⑦ John Jonston (Author), J. P. (Translator),A Description of the Nature of Four-footed Beasts,?ondon: printed for Moses Pitt, at the Angel,against the little north door of St. Paul's Church,1678, p. 52.

⑧ 同注⑦,p. 52.

⑨ 同注①,第80 頁。

⑩ 莊吉發:《<獸譜>滿文圖說校注》,臺北:文史哲出版社,2018 年,第39 頁。

? [清]弘歷:《乾隆御制詩文全集 一》,北京:中國人民大學出版社,2013 年,第774 頁。

? 同注①,第62 頁。

? 同注⑦,p. 72.

? 同注⑦,p. 19.

? Paul J. Smith, “Een veranderlijk dier: De kameleon tussen natuurlijke historie en emblematiek,”De Boekenwereld, vol. 29, no. 1(2012), pp. 35-42.

? 約恩斯頓的原意是直接援引阿爾德羅萬迪的插圖,但為使《博物志》成為一部擁有足夠吸引力的暢銷書,老梅里安增加了許多新 的 工作。參 見Dániel Margócsy, “Certain Fakes and Uncertain Facts: Jan Jonston and the Question of Truth in Religion and Natural History,” in Marco Beretta and Maria Conforti,eds.,Fakes!? Hoaxes, Counterfeits and Deception in Early Modern Science, Sagamore Beach: Science History Publications, 2014, p.213.

? [清]南懷仁撰:《坤輿圖說》,保定:河北大學出版社,2018 年,第89b 頁。

? Walravens, Hartmut, “Konrad Gesner in Chinesischem Gewand: Darstellungen fremder Tiere im K’un-yu t’u-shuo des P. Ⅴerbiest(1623-1688),”Gesnerus, vol. 30, (1973), p. 95.

? 《禽蟲典》的描述為:“亞細亞印度國產山羊,項生兩乳下垂,乳極肥壯,眼甚靈明。”參見[清]蔣廷錫等編:《禽蟲典》,上海:上海文藝出版社,1998 年,第1209 頁。《獸譜》則為:“山羊產亞細亞州南印度國。體肥,腯項,垂兩乳如懸橐。其目靈明,角銳長而橢,髯鬣毛尾與羊略同。”參見注①,第390 頁。

? 鄒振環:《清代博物圖繪新傳統的創建:從<坤輿全圖>到<獸譜>》,《南國學術》,2020年第3 期,第478 頁。

? 分別是傅恒、劉統勛、兆惠、阿里袞、劉綸、舒赫德、阿桂、于敏中。

? 同注①,第7 頁。

? 蔣碩:《北堂圖書館館長—惠澤霖的生平與著述》,《基督宗教研究》,2020 年第1 期,第239 頁。

? H. Ⅴerhaere, “Historical sketch of the Peitang?ibrary,” 載北京遣使會編:《北堂圖書館藏西文善本目錄》,北京:國家圖書館出版社,2008 年,第Ⅴ-ⅩⅩⅦ頁。

? 分別是《論鳥類》的扉頁和27 張圖版、《論昆蟲》的扉頁和4 張圖版、《論蛇類》的2 張圖版。參見北京遣使會編:《北堂圖書館藏西文善本目錄》,第552 頁。

? 董麗慧:《明清之際隨傳教士入華的西文插圖書籍及其在華影響》,《國學與西學:國際學刊》,2018 年第15 期,第63-72 頁。

? 賴毓芝:《圖像、知識與帝國:清宮食火雞的圖繪》,《故宮學術季刊》,2011 年第2 期,第1-75 頁;方豪:《明清間譯著和底本的發現和研究》,復旦大學歷史系上海校友會編:《篤志集:復旦大學歷史系七十五年論文選》,上海:上海古籍出版社,2000 年,第107 頁。

? 相應地,中國元素也和哥特式或古典元素相融合,出現在歐洲的視覺藝術領域。參見曲藝:《“東風西漸”—評《中國風—13 世紀~19世紀中國對歐洲藝術的影響》,《藝術設計研究》,2022 年第5 期,第120 頁。

? 清宮以臨摹、轉化西方博物志圖像的方式繪制的圖譜十分少見,除《獸譜》外,已知僅有臺北故宮博物院藏《海怪圖記》一例。參見Daniel Greenberg 著、康淑娟譯:《院藏<海怪圖記>初探:清宮畫中的西方奇幻生物》,《故宮文物月刊》,2007 年第12 期,第38-51 頁。