主題意義引領下的初中英語讀寫結合教學實踐探究

【摘 要】主題意義引領下的讀寫結合教學有助于解決閱讀教學和寫作教學之間缺乏連貫性的問題,可以使學生在感知、梳理、分析的基礎上建構主題意義,并對所學內容進行遷移創新。初中英語讀寫結合教學可以從探究主題意義、明確讀寫目標和設計讀寫活動三方面著手,創設真實情境,導入主題意義;感知文本內容,領悟主題意義;梳理篇章結構,深化主題意義;分析文本語言,凸顯主題意義;運用讀寫模式,遷移主題意義;構建多元評價,優化寫作技能。

【關鍵詞】初中英語;主題意義;讀寫結合;教學實踐

【中圖分類號】G633.41? 【文獻標志碼】A? 【文章編號】1005-6009(2023)07-0053-05

【作者簡介】王宜可,南京市將軍山中學(南京,211106)教師。

閱讀是語言的輸入環節,是學生獲取語言知識、發展語言技能、提升核心素養的重要途徑。寫作是語言的輸出環節,是學生閱讀后內化語言知識、運用語言技能、生成個性化觀點的過程。將閱讀與寫作有效結合,可以為學生創造學以致用的機會,真正實現知行合一。

《義務教育英語課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)提出六個要素整合的英語課程內容,強調主題具有聯結和統領其他內容要素的作用,為語言學習和課程育人提供語境范疇。[1]然而在實際教學中,讀寫結合教學仍存在一些問題,主要表現為:教師過多關注閱讀語篇的詞匯、語法,沒有深入引導學生建構主題意義,導致讀寫過程缺乏連貫性;學生在讀寫結合的訓練中,缺乏分析并內化主題意義的機會,缺乏策略性、技巧性、思維性的寫作指導。

主題意義引領下的讀寫結合教學應以單元主題為統領,引導學生在關注語篇知識、語言知識、文化知識的過程中建構主題意義,并根據主題意義將所學內容內化為表達能力,進而遷移至新文本的學習中。

一、主題意義引領下的讀寫結合教學理念

1.整合單元教學,探究主題意義

在主題意義引領的課堂教學中,教師要通過創設與主題意義密切相關的語境,充分挖掘特定主題所承載的文化信息和發展學生思維品質的關鍵點,基于對主題意義的探究,以解決問題為目的,整合語言知識和語言技能,將特定主題與學生的生活建立關聯,鼓勵學生開展對語言、意義和文化內涵的探究,特別是通過對不同觀點的討論,提高學生的鑒別和評判能力。[2]主題意義引領下的讀寫結合教學以閱讀語篇為依托,教師應抓住單元主題下“讀寫”二者之間的契合點,使學生獲得與主題相關的語言輸入和情感體驗,并引導學生結合已有認知,探究閱讀語篇的主題意義。

2.多維研讀語篇,明確讀寫目標

新課標提出教師要對語篇的主題、內容、文體結構、語言特點和作者觀點等進行分析。教師研讀語篇時要重點回答三個基本問題:第一,語篇的主題和內容是什么;第二,語篇傳遞的意義是什么;第三,語篇具有什么樣的文體特征、內容結構和語言特點。[1]48-49教師多維度研讀語篇,多層次探究文本的主題意義,進而確定讀寫結合的教學目標和教學重難點,為學生讀后寫作做好內容、結構、語言和情感態度等方面的準備。

3. 關注過程寫作,設計讀寫活動

在閱讀環節,教師應鋪墊必要的語言和文化背景知識,引導學生獲取并梳理范文的基本信息、概括并整合范文的篇章結構。在寫作環節,教師應引導學生綜合運用所讀語篇,選擇寫作內容,設計寫作提綱,起草作文。教師設計層層遞進的語言活動,引導學生通過自主發現、合作探究等多種學習方式,關注寫作過程,強化寫作策略,并運用科學評價激勵學生閱讀和寫作能力的共同提高。

二、主題意義引領下的讀寫結合教學實踐

譯林版初中英語教材的Task板塊是開展寫作教學的有效載體,下面筆者以譯林版初中英語九年級下冊Unit 2 Great people Task板塊的教學為例,闡述讀寫結合的具體教學模式。

本單元屬于“人與社會”主題范疇下“歷史、社會與文化”主題群,單元各板塊緊扣“偉人”這一主題。Task板塊圍繞“雜交水稻之父”袁隆平的生平展開,促使學生了解袁隆平的事跡,學習傳記類文本的語篇知識,提高學生對科學的崇敬意識,并學習袁隆平努力進取、無私奉獻、勇于探索以及堅持不懈的可貴精神。基于主題意義,教師圍繞本課例A great person,設計如下基于核心素養的讀寫結合教學目標:(1)學習Amy梳理袁隆平生平事跡的內容要點和語言表達,完成文本填空,并根據需要將所學知識應用到自己的寫作中;(2)按時間順序理清范文內容要點,梳理范文結構特征,分析范文語言特點,增強傳記類文本的語篇意識;(3)探究袁隆平取得成就的原因,評價偉人的可貴精神,樹立正確的價值取向;(4)以閱讀為鋪墊,利用互聯網資源,搜集自己感興趣的偉人的生平,完成一篇介紹自己所敬佩的偉人的初稿,并通過多元評價完善初稿。

1.創設真實情境,導入主題意義

教師基于主題,創設問題“Who can you come up with when we talk about a great person? Why?”這一問題有利于激活學生已有的與主題相關的背景知識與語言儲備。然后,教師播放視頻,利用多模態語篇帶領學生了解更多各領域偉人的相關知識。學生根據視頻中的提示信息,列舉世界歷史上各領域的“great person”,進而導入本課主題——“雜交水稻之父”袁隆平。這一活動旨在調動學生的學習興趣與積極性,增強學生對主題的理解。接著,教師要求學生說出已知的與袁隆平相關的信息,培養學生思維的聯想能力,豐富學生的知識儲備和詞匯儲備,并使學生產生認知期待,增加其進一步了解袁隆平的興趣。

2. 感知文本內容,領悟主題意義

問題鏈是指教師將一些知識轉化為一些層次性、系統性的問題,以此引導學生逐步思考。問題鏈具有指向性、關聯性、層次性和適切性四個特征,并對引發學生興趣、獲取知識、探究意義、激活思維、遷移應用等方面具有重要意義。[3]在此環節,教師設置問題鏈引導學生整體感知文本內容,增加語言輸出的邏輯性,為學生后續獨立寫作搭建了內容和情感支架。圍繞本課教學,教師設計如下問題鏈。Q1:Why could Yuan find a natural hybrid rice plant? Q2:What did Yuan do before developing a new type of hybrid rice plant? Q3:What advantages does this new type of hybrid rice plant have? Q4:Can you infer what Yuan did after developing this hybrid rice plant? Q5:Why did Amy admire Yuan? What qualities does Yuan have? Q6:What can we learn from all these great people?

以上問題是按照袁隆平從發現新型雜交水稻到獲得“雜交水稻之父”這一榮譽的順序進行設置的,梳理了袁隆平的職業發展歷程。有些問題要求學生直接提取文本信息,有些則要求學生通過概括、分析、推理、評價后才能得出答案,這有助于引導學生在感知文本內容的過程中發展思維品質,了解作者的寫作意圖,領悟語篇的主題意義,體會袁隆平積極探索、努力進取的科學研究精神。例如,Q1要求學生獲取并整合文本信息,得出袁隆平能夠偶然發現自然雜交水稻植株的原因。Q2和Q3引導學生感受袁隆平在10年科研過程中,不懼艱難、堅持不懈的精神。Q4引導學生基于文本深度思考,推理袁隆平發現新型雜交水稻之后為人類社會所做的貢獻,探討袁隆平被稱為“雜交水稻之父”的原因,培養學生的高階思維能力。Q5考查學生的評價能力,要求學生根據文中的支持性信息,總結袁隆平身上的良好品質。Q6從學生實際出發,鍛煉學生將所學內容遷移到自身生活及學習等真實情境中的能力,培養學生積極的情感態度。

3. 梳理篇章結構,深化主題意義

不同的語篇服務于特定的主題意義,從而有其特有的文體特征和邏輯結構。教師應在語篇結構的宏觀層面和微觀層面,幫助學生理解語篇是如何謀篇布局的,引導學生體悟文本的表現形式與主題意義的關聯,從而深化主題意義。

(1)宏觀結構

教材提供的范文結構清晰,為寫作提供了可借鑒的結構圖示。教師可以借助思維導圖,幫助學生梳理段落信息,引導學生從宏觀結構上快速把握文章脈絡,明晰文章的基本框架,實現文本建構過程的可視化。基于本節課的語篇,教師可引導學生找出段落中心句,提煉人物傳記類文本的基本結構和寫作順序,并讓學生總結每個段落包含哪些方面的內容,概括關鍵詞。此外,教師還可以引導學生思考人物傳記類型的文章還可以補充哪些內容,得出結論,如education experience,family members,what qualities we can learned from him/her等,培養學生的發散思維能力,深化對主題意義的認知。

(2)微觀結構

從語義上來看,語篇均圍繞“袁隆平——雜交水稻之父”這一主題展開,主題句、段落中心句、主要生平事跡的選取均服務于同一主題,體現了語篇的連貫性。從微觀結構上,教師可引導學生梳理文段中重要的銜接句和關聯詞,并指導學生在此基礎上效仿寫作,提高學生語言表達的連貫性和邏輯性。此外,教師還可以引導學生找出語篇所用銜接詞,如and,so,after that,finally,because of,at present等,引導學生在寫作中運用銜接手段,強化學生的語篇意識。

4. 分析文本語言,凸顯主題意義

對語篇語言的解讀主要包含對語篇的詞匯特征、句式特征、語法特征和修辭手法等的解讀,分析它們如何為呈現主題意義服務。[4]人物傳記的語言具有紀實性和文學性的特征,語言客觀,內容真實。教師要深度挖掘文本核心語言,引導學生分析語言特點,關注特定主題意義和語篇類型下的語言形式,凸顯語篇主題意義。

(1)提煉話題詞匯

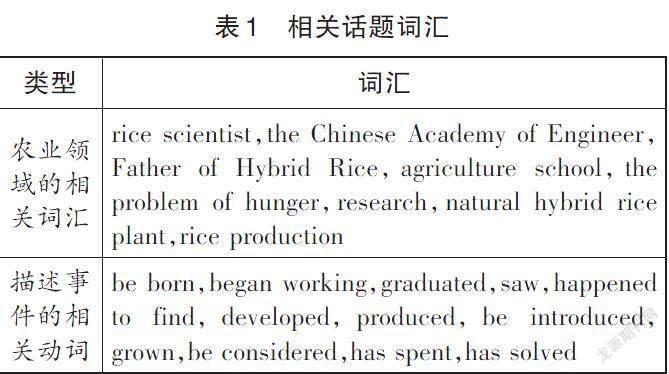

本篇人物傳記對袁隆平的職業生涯發展和貢獻做了較多介紹,文中農業領域的相關詞匯和描述事件的相關動詞使用比較豐富。(見表1)教師引導學生對文本中的相關表達進行歸納、總結,有利于讓學生感受人物傳記的詞匯特征,領悟其中的文化內涵,使學生在語境中積累詞匯,為后續寫作提供語言支架。

(2)賞析句式特點

從句法上看,人物傳記多采用第三人稱客觀敘事。在剖析句式特點時,教師可引導學生閱讀并挑選出語篇中精妙的句式表達,分析、探討這些語言對凸顯主題意義的作用,幫助學生優化自己的語言表達。例如,I think Yuan Longping,a rice scientist and a member of the Chinese Academy of Engineer,is one of the greatest people that have ever lived. 此句為語篇第一段,是全文的主旨句,作者運用插入語和定語從句,用一句話不僅概括出袁隆平的身份和地位,還描述出袁隆平在作者心中的偉大之處。副詞ever的使用使得表述更加生動,與語篇最后一句“This is why I admire him so much”首尾呼應。

教師引導學生歸納功能句式,不僅有助于提高學生的遣詞造句能力、段落擴展能力和語篇組織能力,而且使學生在分析語言的過程中體悟語言所蘊含的思想情感和凸顯的主題意義,真正落實語言的人文性。

(3)選擇恰當時態

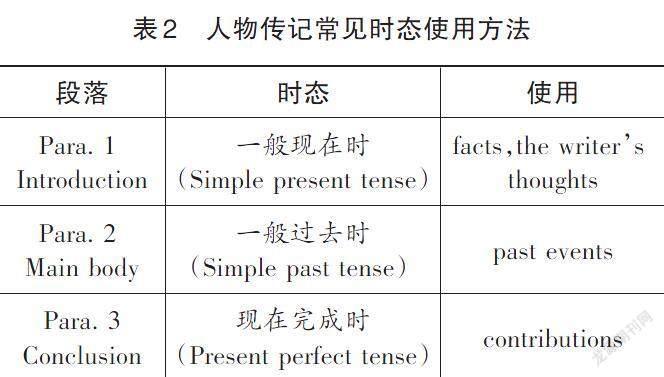

分析語法特征可以讓學生明晰人物傳記的常用時態,教師提出問題“What tenses does the writer use and in which paragraph are they used respectively? Why?”引導學生分析不同時態的恰當用法及原因,并作總結。(見表2)

5. 運用讀寫模式,遷移主題意義

在主題意義的引領下,教師充分挖掘文化內涵和育人價值,通過內容、結構、語言、情感、思維等多方位的鋪墊,指導學生獨立寫作,實現遷移創新。教師要求學生基于對范文的學習和自主搜集的信息,完成寫作任務。具體寫作要求如下:Based on the passage in your textbook,write a passage about your familiar great person. Refer to the structure in the textbook and use as many expressions youve just learned related to the theme as possible. The total words should be no less than 80.

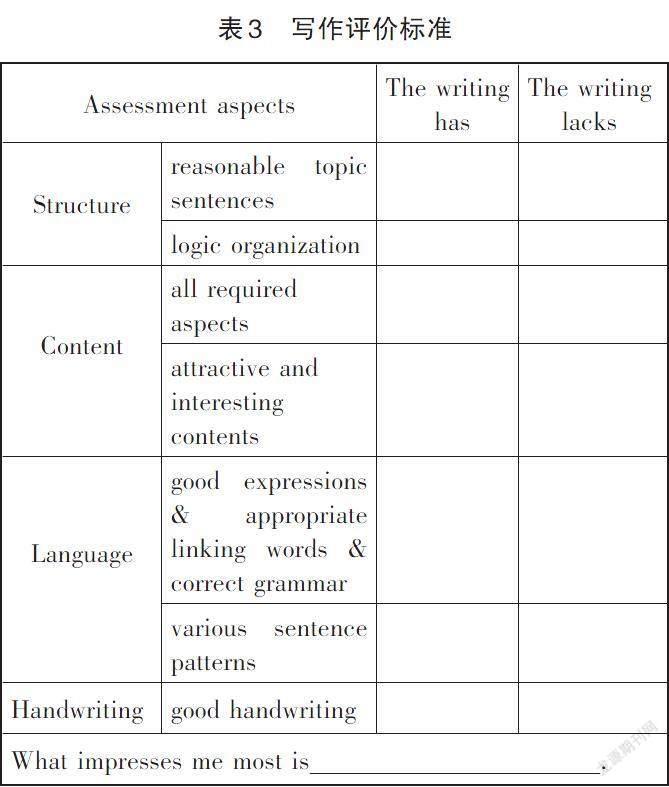

首先,在教師的引導下,學生在小組內分享事先搜集的人物信息,然后選取一位共同想要介紹的人物。小組成員通過討論、思考,確定寫作要點,生成主題意義下的寫作框架,學習借鑒范文中有效的語言表達。然后,教師呈現寫作評價標準(見表3),提醒學生關注文本內容、篇章結構、語言表達及書寫等多維評價視角,確保學生明晰評價標準,指導學生學會自我監控寫作過程,能夠根據評價標準及時發現問題、完善寫作思路、修正語言表達、優化寫作技能。接著,教師給予學生足夠的時間獨立完成初稿寫作。

6.構建多元評價,優化寫作技能

讀寫結合教學應以教師教、學生學、師生評三方面落實多元評價。學生完成初稿后,教師組織學生以自評和互評的方式進行有意義的反饋和修改。學生自評是自我反思的過程,有利于提升學生錯誤修正的能力。學生根據評價標準主動參與評價,自我審視作文,修改初稿寫作。在同伴互評過程中,教師可以在各組巡視并給予相應指導。同伴互評不僅能提升學生合作學習的能力,還有利于學生發現同伴寫作中的閃光點和問題,培養批判與評價的能力,使學生在賞析同伴寫作的過程中互相學習、共同進步,并避免在寫作中犯相似的錯誤,加強薄弱之處。最后,教師進行總結并向全班展示優秀寫作,讓學生在寫作實踐中獲得積極的情感體驗。通過多元評價,不斷完善初稿寫作,促進寫作成果的提升,實現以評促學,進一步促進讀寫結合的教學效果。

主題意義引領下的讀寫結合教學,以深入閱讀為基礎,以寫作輸出為目的,致力于學生讀寫兩方面能力的提升。學生在真實情境中初步體驗主題意義,通過感知文本內容、梳理篇章結構、分析文本語言,將語篇中的結構化知識、文本特征、語言特點等與特定主題建立關聯,加深對語篇主題意義的理解,最終達到圍繞主題意義,將所學內容運用到寫作任務中,實現主題意義引領下遷移創新的目的。

【參考文獻】

[1]中華人民共和國教育部.義務教育英語課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]梅德明,王薔.普通高中英語課程標準(2017年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2018.

[3]陳祺鋒.問題鏈在初中英語深度閱讀中的應用[J].中小學外語教學:中學篇,2021(8):61-65.

[4]李敏.基于主題意義的語篇解讀[J]. 中小學英語教學與研究,2020(10):32-36.