新見戰國秦系木觚書法研究

文_吳曉懿 胡小龍

華南師范大學國際文化學院/湖北工程學院美術與設計學院

內容提要:近期在湖北省云夢縣鄭家湖出土了一件戰國時期的木觚。雖然書寫在木觚多棱弧面的文字較為殘泐,但也反映了當時的書寫水平等情況,同時表現出了稚拙而高古的藝術特征,不失為一篇內容完整且極具學術價值的戰國秦系書法作品。木觚為后人探討戰國時期的文字載體、字形字體演變和筆法特點提供了嶄新的研究材料。

秦征楚之后,派大量軍隊屯守湖北云夢,也有許多秦貴族遷徙到該地。云夢睡虎地11號秦墓出土的《編年記》中記載秦昭王“廿九年,攻安陸”[1]8。秦昭王廿九年即公元前278年。關于安陸的地理位置,學者們有不同的認定[1]17-18,但多數學者認為《編年記》中所記載的安陸在今云夢、安陸一帶。《漢書·溝洫志》:“滎陽下引河東南為鴻溝,以通宋、鄭、陳、蔡、曹、衛,與濟、汝、淮、泗會。于楚,西方則通渠漢川、云夢之際,東方則通溝江淮之間。”[2]雖然湖北云夢不處于秦文化的中心地區,卻是戰國晚期秦楚兩國文化融合的重要據點,曾出土大量與秦國經濟、法律和政治有關的歷史文獻。如1975年12月,在湖北省云夢睡虎地發掘了12座戰國至秦代墓葬,出土1000余支竹簡,竹簡保存良好,字跡清晰。其內容包括《秦律十八種》《效律》《秦律雜抄》《法律答問》《封診式》《為吏之道》《日書》等。

2021年11月16日,湖北云夢鄭家湖墓地聯合考古隊采用現代科技和多學科合作的方式進行考古發掘,發掘出一枚戰國時期的多棱木觚。木觚保存完好,全文700 余字,首尾書寫氣息連貫,內容為策問類文獻,字體為秦系隸書,被稱為“中華第一長文觚”(圖1、圖2)。這為研究戰國書法藝術提供了寶貴的材料,也是中國書法史上的一次重大發現。

圖1 云夢鄭家湖墓地M274出土木觚

圖2 云夢鄭家湖墓地M274出土木觚(局部)

一、新見戰國木觚的內容與形制

傳世文獻《急就篇·卷一》中就提到“急就奇觚與眾異”,顏師古注:“觚者,學書之牘,或以記事,削木為之,蓋簡屬也。孔子嘆觚即此之謂。其形或六面,或八面,皆可書。觚者棱也,以有棱角故謂之觚……今俗猶呼小兒學書簡為木觚章,蓋古之遺語也。”[3]這已經把古代木觚的形制與用途描述得非常清楚。在沒有發明紙張的先秦時代,書寫者多用木觚作為習字、抄錄文書的稿本,木觚與古代常見的竹簡、木牘、帛書等文字載體并存。其類別有兩種,一般為學書觚和文書觚。從目前西北屯戍遺址出土、年代為西漢中晚期的木觚來看,其形狀多為棱柱形,三至七棱都有,其首要功能主要是作為“學書者”的書寫材料。

云夢鄭家湖墓地出土的“中華第一長文觚”形制罕見,長34厘米,寬3.5厘米,厚1.7厘米,觚身為半圓形,由七個棱面組成,每個棱面寬約0.5厘米。此形制相當于七枚竹簡,但并不需要像竹簡那樣進行編連。雖然其中還有一行留空白,但其總的容字量則比竹簡的字數多出不少。這是迄今發現年代最早、文字最多的木觚,雖然字體為較潦草的秦隸,但對研究當時的文字載體和書寫水平具有重要的價值。

據專家考證,墓主是有一定文化水平的秦國下層官吏,這件木觚的內容為謀士筡游說秦王“寢兵休戰”的策論。具體釋文如下:

賤臣筡西問秦王,曰:“王之外訄臣筡愿欲得王之倚立之閒(閑),渴(竭)腹之所聞。當今□之時,衍……五邦相與,陟=若壹,為義虖(乎)?筡弗得智(知);不為(正1)義虖(乎)?筡有(又)弗能智(知),不識吾王將可(何)以侍(待)之?”王不合(答)。筡有(又)稱曰:“五邦以義來甗(獻),吾王以義侍(待)之,不為義虖(乎)?愿吾王有以義侍(待)之者。為義者,皆欲人之以(正2)義也。”王有(又)不合(答)。筡有(又)曰:“欲有復言也,恐刀居(鋸)不容于身。”王曰:“先生言也,寡人謹聽。”筡曰:“今夫桀肘(紂)貴為天子,富有天下,盡已失之矣。無異故,皆以(正3)不義反為義者也。……人與越人戰宿胥之壄(野),而棲越王廥(會)稽廥纂之上;當此時,吳人侵(寢)兵立義事鬼,強為天子,吳人不侵(寢)兵立義事鬼,(正4)盡已失其先王冢廟及與大都連者。無異故,皆以不義反為義者也。今筡入,王之四競(境)者(諸)民皆有蝕寒之色,竊問其故,曰:‘壹惡用兵矣。’陰晉、上雒(洛)之(正5)卒,天下之良卒也,自酆綦以來,夫斬首六矣。今出戰不能勝,而內守不能箇(固),不能守其城郭而五刑傳其身,而弗能佴(恥)也。無異故,皆未罷也。干將、莫冶(邪),(正6)天下之良劍也,金試□兔(?)壺(?)□□□□□……□勿繹(釋)……耳,天下之良馬也,重載以馳于路久而勿繹(釋),駘馬(正7)□至。無異故,皆未罷也。攻軍殺將,王之(祿)也,者(諸)民之力也。者(諸)民繩身以斷剅(頭)列(裂)腹,宛取□□身以(遷)徙憂守之,此亦大過(禍)矣。萬乘王所以□[于]□(背1)□,或欲黃金朱(珠)玉走馬□獵聽樂,是以聞談說之士言攻(擊)之便,得地之利,約車眾者數百[乘],而□者數十乘,齎(赍)幣帛以□者(諸)侯,必旦興師□(背2)以□邊競(境)。丈夫居軍不□□□□□□□責陣卒,久者數歲,□者期年。興而治地,地方環(圓)不□百余里,而地有不可虛,必且?(遷)中□(背3)之民以實之,百姓弗安且茗,可虖(乎)?王胡不止兵毋興令居,允其圖(?)□,修其垣蘠(墻),又且相□,居得其樂而陳責皆賞。以筡之私此,此天下之良(背4)策已。黃啻□曰行年三百□椯(端)身□察乃智(知)足。今吾王之地,東南囊(?)楚而北半趙,是皆[膏]臾(腴)之地也。西盡日入之所,到無甲之□,而兵強人眾莫弗(背5)智(知)已。又有最奡、必方、嬰(櫻)母(梅)、橘鼬(柚)、毗(枇)杷、茈橿(姜)之林,鐘蠪胥蹇之州,美丹之穴,贛勒、□□、敝(栟)稯(椶)、桃支(枝)之渚,而萬物無不有已(背6)。[4]

二、新見戰國秦系木觚的字形特點

除了戰國秦系木觚,目前出土的青川木牘、睡虎地秦簡和秦骃玉版等書跡實物也充分展現了秦統一前所出現的嶄新而且實用性強的漢字形體——秦隸,有別于楚系簡牘的古隸。從文字學的角度分析,戰國簡牘上的書跡屬于戰國文字的范疇。各國政令、法度和使用文字的不同,導致出現大量異體字的情況。另外,從書法史的角度分析,戰國時期是我國古代簡牘書法的初創階段,也是實用性書寫向藝術性書寫過渡的時期。這一時期,雖然書法筆畫沒有成熟隸書的波磔,但已有趨向扁平的體勢。文字結構不穩定,往往出現字形訛化、筆畫增減與夸飾、偏旁部首錯位等情況,同時也在藝術表現上給簡牘書法留下了許多創作空間,出現多種樣式的書寫局面。云夢木觚也不例外,其字形以實用書寫為目的,既有統一的書寫風格,又有字與字之間點畫構成變化較大的特點,顯示了簡牘書法的活潑生機,促進了秦隸書體技法的完善和繁榮。

(一)中宮緊湊

云夢木觚的文字畢竟是古老的字體,字形巧于布白,起收筆鋒運用的變化不大,多取扁勢、側勢,有一種自然隨意的效果而顯得活潑多姿,又時時受到秦篆的影響,有其特殊的意義。單字的結構處理或長或扁,或方或圓,守住中宮之后,橫向的筆鋒峻棱明顯,重心多向上移而呈內擫之勢,豎向用筆駐鋒或掣或卷,筆墨姿態各異,點畫結體不容易把握。如“貴”“稽”“連”“宿”“守”等字(表1)結體取橫勢,外疏與內密搭配合理,筆畫也能做到修短合度,收筆時筆鋒或回或放,不失結密。總體看來,字形取方扁之形,上密下疏,中宮緊湊,與小篆端正穩重的體勢不同。總的來看,無論書寫的筆畫還是結構,都圍繞中宮進行安排,形成了一種鮮明的地方特色。

表1 云夢木觚中“中宮緊湊”字形舉例

(二)結字求險

為了滿足簡牘書寫的便捷要求,字形取勢欹斜而富有動感也是戰國木觚字形變化的一大特點。從表1中的字形可以了解到,當時的秦隸字體的筆法系統還沒有完善,結體也比較自由,氣息高渾,筆畫之間欹正相生,能夠充分利用書寫工具,從而能夠進一步擺脫西周金文的約束。如“也”“傳”“合”“及”“來”等字(表2)筆畫抑左揚右,略呈弧形并有傾斜,看上去如螳螂抱枝居高臨危,但能意在筆先,字在心后,又能講究協調平衡,使得字形險而不怪,輕重合適,正斜之間自有真情趣。出現這種風格的主要原因,還有待學術界進一步探討。通常認為,在筆畫、結構和章法上的處理做到圓熟自如,這是非常可貴的。

表2 云夢木觚中“結字求險”字形舉例

(三)筆畫減省

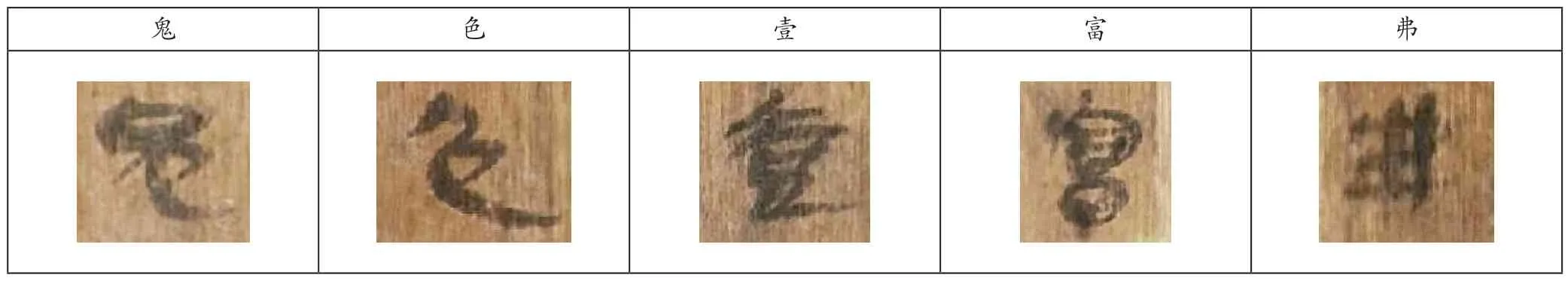

戰國時期,各國抄寫公文的官吏和民間傳抄古籍的書手為提高書寫的效率,筆畫減省是一種必然的結果,在戰國簡牘書法中成為一種屢見不鮮的現象。同時,隨著筆畫的減省,用筆的圓轉、方折的速度,以及點畫的粗細、剛柔、曲直也有所改變,將文字簡化或夸張,充分發揮篆書圓曲筆畫易于伸展、收縮的特點,字形大小不求千篇一律而是因勢布白。無論單字還是全篇處理都隨機應變,開合、疏密變化豐富,均有質樸、率真的特質,具有獨特的審美價值。行筆輕快的簡牘書法與嚴謹密致的秦系石刻書法在藝術風格上有巨大的差異,打破了原來均衡、對稱的結構和裝飾性很強的字體風格。如“鬼”“色”“壹”“富”“弗”等字(表3)筆勢短促快捷,筆畫減省的現象時時發生,有一種隨意自如、輕松明快的書寫節奏,內含楚系竹書恣肆縱逸的特點。這為深入研究戰國書法提供了便利。

表3 云夢木觚中“筆畫減省”字形舉例

整體而言,新見的云夢木觚的字形屬于秦隸,整體趨向扁平,但其中也不乏富有動感的字形變化。另外,個別字形的書寫不類秦系簡牘,而與楚系竹書上的字形相似,亦含有楚系竹書中常見的恣肆縱逸特點。

三、新見戰國秦系木觚的筆法特點

唐代李世民《論書》:“今吾臨古人之書,殊不學其形勢,惟在求其骨力,而形勢自生耳。吾之所為,皆先作意,是以果能成也。”[5]120書法的藝術魅力,主要是通過運筆遣墨來表現的,所以歷來書法家都十分重視筆法。邱振中在其所著的《書法》中說:“筆法的變化貫穿于書寫操作的一切細微處,同時又隱藏在點畫內部,難以窺測。這是人們對筆法始終懷有神秘感與畏懼之心的原因。字的形狀以及字的排列擺在眼前,不管它們怎樣變化,人們總可以根據所見到的范本反復比較,一點點推進自己的認識。但控制筆法的運動在書寫結束后即已消失,留下的只是靜止的點畫。從點畫的形狀去感受運動,畢竟是一件非常困難的事情,感受的深度和準確性也都是問題。再加上時光流轉,書寫習慣的變遷,對前人杰作中筆法的感悟難加上難。由此,筆法成為中國書法技法中最困難的,也是最神秘的部分。”[6]在靜止的點畫上體悟筆法,雖然是非常困難的事情,但也并非完全無跡可尋。細細探究書寫者的書寫習慣、力度與速度,仍然可以體會出其中所呈現出的心手雙暢、物我合一的精神狀態。這枚木觚上所書寫的策問類文字,亦有其隱含的筆法。

(一)篆籀古法

東晉王羲之《書論》曰:“每作一點,必須懸手作之,或作一波,抑而后曳。每作一字,須用數種意,或橫畫似八分,而發如篆籀;或豎牽如深林之喬木,而屈折如鋼鉤;或上尖如枯桿,或下細如針芒;或轉側之勢似飛鳥空墜,或棱側之形如流水激來。作一字,橫豎相向;作一行,明媚相承。第一須存筋藏鋒,滅跡隱端。用尖筆須落鋒混成,無使毫露浮怯,舉新筆爽爽若神,即不求于點畫瑕玷也。”[5]28新見云夢木觚的筆法飽含篆籀古隸之意,以篆取力弇氣長,筆格遒勁,渾厚有力,以隸取勢險節短,結體特點比較明顯,點畫基本上做到隨意落筆,皆得自然,非出筋露骨,不求媚巧而獨守其拙,筆勢靈動變化而不拘一格,有居靜以洽動、居動以洽靜的藝術效果,是秦系早期簡牘書法中具有代表性的一件作品。清代王澍《論書剩語》:“使盡氣力,至于沉勁入骨,筆乃能和;和則不剛不柔,變化斯出。故知和者,沉勁之至,非軟緩之謂;變化者,和適之至,非縱逸之謂。”[7]木觚中的“其”“侵”“無”“故”“能”等字(表4),隸勢發于筆端,沉勁之至。

表4 云夢木觚中“篆籀古法”筆法舉例

(二)豐筋勁健

書法用筆之難,在于太慢則停滯而無筋,太快則輕靡而無骨,要做到秾纖之間,血脈相連,骨骼肌肉豐盈,才能達到風神瀟灑、高韻深情、姿態具備、入妙通靈的藝術境界。晉代衛夫人《筆陣圖》云:“善筆力者多骨,不善筆力者多肉。多骨微肉者謂之筋書,多肉微骨者謂之墨豬。多力豐筋者圣,無力無筋者病。”[5]22秦隸興起之時,在文字構形和筆法上都與楚簡有明顯的不同,其結體扁方,筆畫之處重頓緊勒,追求古樸稚拙,不洇不浮,勁氣內斂而不陷丑怪,基本的技巧比較容易掌握。如“酆”“魏”“用”“義”“自”等字(表5)點畫厚重飽滿,筆力遒健結密,但字形不乏變化而以韻勝,能夠準確地表現筆法效果。

表5 云夢木觚中“豐筋勁健”筆法舉例

(三)穎鋒取勢

表6 云夢木觚中“穎鋒取勢”筆法舉例

從總體上看來,戰國木觚的形式雖然略顯單調,但其書寫意趣極為動人,形成了風格顯著的時代特色。戰國木觚的筆畫含蓄而不失暢達,是古隸向秦隸字體演進過程中的重要資料,也可以說是春秋晚期大篆風格的自然延伸,與體勢趨于方整平直、筆畫趨于均勻的小篆差別很大。其自上而下的文字排列和縱向取勢的結構,一直影響到當代的書法創作。

結語

云夢鄭家湖墓地出土的戰國秦系木觚,不但為研究戰國時期的歷史和文獻提供了參照,而且為研究戰國書法藝術的形制結構、字形和筆法特點增添了新的實證材料。其字形、結構變化豐富,或緊湊,或險峻,或縱逸;筆法含篆籀、古隸之意,凝重樸拙,渾厚勁健,值得深入體味和進一步研究。